「シャネチャネ」 短編小説

けっこう前の話だが、ドジな泥棒がいた。

ドジな泥棒。自分の事を客観的にコンパクトに説明するとかなしい。おれはドジな泥棒。むきになって、私は〜、俺は〜、って人称のとこ、泥棒は〜って言いたくなるくらいにはいつも、自暴自棄だった。

けっこう前、とは人それぞれだけれども、おれの場合のそれは4、5年前ってところか。何年前でも100年前でも別にいい。大した問題じゃない。

すべからく世界は崩れ、再生していく繰り返し。その頻度が少しばかり多めのアジアの小さな片隅の街で、おれは4、5年前も10年前も、10年先もきっとドジな泥棒のままなんだから。誰もおれを見つけられないし、見つかったら最後でもあるし。でもちょっと見つけてほしいし。複雑な泥棒心。

とりあえず泥棒だし、いろんな家に入ってみるんだけれども、失敗ばかりしている上、キャバクラの女に入れあげて財布の中身もすっからかんである。

入れあげるほどの何かがある女じゃない。ただのキャバクラの女である。女があまりにもマメに公務員みたいに朝晩連絡してくるものだから、つい行ってしまって長居してしまって、あんな顔こんなしぐさを発見するたびに嬉しくなって、やれそうでやれない感じも尾をひいて通いづめ、というわけで泥棒で稼いだ少しの銭もすっからかんである。

せめてシャネルのバックでも盗んで、女に大きい顔をしたい。

キャバクラの女はシャネルが好きだ。心にぽっかり空いた穴をシャネルが埋めてくれる。かばんの形に穴が空いていてそこにスポンッとシャネルがはまる。その収まりの良さときたら、心底女たちを安心させるのである。なんて、偏見かもしれない。偏見である。女心のドリルがほしい。女は⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎が好き。⚪︎を埋めよ。なんて問題には、やっぱりシャネルと答えてしまいそうだが、引っかけ問題に違いないのであり、簡単ではない。

女たちもいろいろ毎日物悲しいのだろうが、泥棒もまた寂しかった。好きで泥棒になったわけじゃない。人に、泥棒とか言われたくないなともちょっと思っていた。でも泥棒じゃなかったらなんなのかと言われると、なんでもなかった。人生に落ちこぼれて泥棒になったというのに、泥棒のほうでも落ちこぼれた。金も心も満足に盗めた試しがない。クズだった。悲しかった。クズの自覚がある。それが何より虚しかった。たぶん前世でもクズだった気がして辛かった。そんなわけで、シャネルで安心しきった女を抱きに抱いてやろう。そうゆう算段である。

とはいえドジな泥棒、当然なにもかもがうまくいかない。うまく盗めるどころか、歌舞伎町のコンビニで普通に携帯の充電器を買おうとして、あとからガムと水を足して、思ったより高かったから一回充電器やめて、でもうーんやっぱ充電器ってもっかいレジに戻してってやってたら、外国人の店員さんがレジを間違えてガムと水の代金のみ支払った。わざとじゃあないがまあいいかラッキー、と帰ろうとしたら、裏からこわい人出てきて、お前わざとやったよなと、結局5万円とられた。流行っている手口らしい。レジを混乱させてミスを誘う。泥棒のくせにそんな事も知らなかったしわざとじゃないんです本当に。でも5万円渡さないとめんどくさそうだったから、ATMでおろして渡した。時間外で200円余計にとられた。残高1700円。いよいよ金がない。何もかもが残念だけど仕方がない。殴られるよりましだった。

最近のくさくさした気分をずりずりと引きづりながら新大久保のあたりを通りかかる。

駅前の放置自転車のかごはゴミでいっぱいで、ミニスカートの妙齢の外国人女性が今夜どう?と声をかけてくる。

駅からの道のりはアジア系の若い者でごった返し湿った熱気。ぎらつきのある容姿で闊歩して、サームギョプサルにチーッズダッカルビーに、ホットックッ、ヤンニョニョンチキン、タイ料理屋に台湾家庭料理、韓国アイドルカッフェーに、パックパックパックパックに化粧品、急な熱帯魚店、珍獣猛獣ペットショップ、日本人お断りのネカフェ、カレーにトッポッギ、キンパッの屋台、伸びるホットドックのチーズ。流行りの食物に行列をつくる若い欲望。それはそれで。

歩くのも苦労するから仕方なく車道を歩く。それだけで少し卑屈な気持ちになる。メインの道をぽつっと抜けた時に。残高1700円だと自意識も過剰になってくる。

メインストリートの先100円ショップを過ぎたあたりから急にひとけがなくなるこの辺り。やっとおれのこころが落ち着くこの辺りにある珍獣猛獣ペットショップ。ここの猿がとにかくかわいい。47万円の猿。紐で繋がれているだけで放し飼いで、触る事ができるのだが、動物にはとにかく噛まれるので遠巻きに目で猿を愛でる。店のレジのところに芸能人とペットの写真が何枚も飾られている。三浦友和&犬がいつも一番に目に飛び込んでくる。百恵ちゃんと友和に飼われる幸せな犬の笑顔。この猿も三浦友和に買われたらいいのにと思った。

店を出ると、その先に1つ150円の無人の弁当屋。まだ怖くて入れていない。からあげが盛られた弁当だけがぽつぽつと並んで薄暗い。きっとこのからあげになった鶏肉は、ろくな生き方をしなかった。かわいそうな鶏肉なんだろう。チキンジョージの肉かもしれない。からあげからメッセージを受け取る前に立ち去る。どんなに金のない日でも、ここの弁当はまだおれには早い。

このあたりはホストとか学生とか、出稼ぎ外国人の1人暮らしが多いからか、からあげ弁当はいつの間にかどこかへ消える。おれの知らないそれぞれのブラックホールへと。

横道に入りぷらっぷら歩いていると、子供がたわむれて遊ぶ声がした。日本人と、中国人の子共。近頃は外で遊ぶ子供なんてそう見ない。なつかしい気持ちで近づいてみると、粗大ごみだろうか。ボロッボロのでかいマットレスが立てかけてある。そこにキッズたちがジャックナイフを投げつけて遊んでいた。遊ぶというより、練習。鍛錬てな感じで。

ナイフがマットレスに直角に、サクッといくときいきい声をあげて喜ぶ子ら。

物騒な街なのである。

ぎゅうぎゅうに入り組んだ住宅街の道の真ん中に、血のついた白シャツが落ちている。とても自然に落ちている。こんな事は日常茶飯事といった感じで。

警察はそんなわけでいろいろ忙しいので、チャリの2人乗りくらいでは動じる事がない。

夕飯どき、家々から喧嘩の怒号が絶えず聞こえてきて、日本語の罵声が徐々に母国語にスライドしていく。きっと母国語でスラスラと自由に、細やかな悪口を叫んでいるのだろう。家族の喧嘩。一族の喧嘩。許されるとわかっていてする、甲高い声のかさなり。

薄いため息をついていると、韓国人のおばさんに声をかけられた。昔はおばさんにしょっちゅう声をかけられたけど、おばさんも進化してしまった。気軽に話しかけてくるような、ニュートラルな自意識のおばさんがなつかしい。そしてこの街にはけっこういる。

「あんた、カバンは道路側に持っちゃダメ。狙われるよ。あんた日本人?」「あ、はい日本人です。」

「最近ね、外国人狙った日本人のスリがいるから。」

「あ、そうなんですかあ、こわいなあ。」

「ここら辺不法滞在者が多いから。ほら、盗られても警察行けないから。」「そうなんですかあ。」

「あんた、男でこんなでかいカバン持って歩いて珍しいね?じゃあここでクイズです。男より女のほうがスリに遭いやすいのはなんで?」

「えーっと、へへ。」

「おばちゃん、もうヒントは出してます。」

「おれ、学歴ないから。へへ。」

「はいだめ。正解は、女はカバンに財布入れがちで、男はポケットに財布入れがちだから、でしたー。」

「ひゃあっ!なるほど、へへ。」

「へへじゃねえよ。しっかりしなよ。がんばりな。じゃあね。」

その日唯一の会話だった。勉強になった。

と、おれの脇腹に鈍痛が走る。

さっきのガキに、おれはわけもなくBB弾を発砲されてしまったようなのだ。BB弾を人に向けて撃ってはいけない。あぶないから。でもおれは見知らぬガキにわけもなくBB弾を撃をたれても仕方ない。だって泥棒だものと思った。おれはガキを追いかけて首根っこを捕まえようとしたができず、悔し紛れに

「BB弾、やめようね。」

と言った。

「だって流行ってるんだもん。みんなやってるよ。がいこくじんを、うつんだよ。」

ガキが忠告を無視してまだ撃ち込もうとしてくるので、おれは逃げた。

久々に走って疲れてしまい、おれは公園の近くで座り込み、うずくまった。うずくまって横になると、眠くなってきた。まどろみの中でおれは思い出していた。この街で、夜中にK-POPアイドル崩れみたいなガキに遠方からビール瓶を投げつけられ、ファックポーズをされたことを。くやしかった。

白いシャツを着た小綺麗な男に、日本人女性がデートをしてもらう商売がこの街では成り立っていて、そこらじゅうそんな偽のカップルで溢れていた。まさにその代表みたいな格好の男にビール瓶を投げつけられるおれ。ヤンキーとかじゃなさそうな普通のやつなところが特にいや。ヤンキーがなつかしい。ヤンキーにはあたたかみがある。ヤンキーにならかつあげされたっていいのに。

それでも、どこか落ち着く街だとおれは感じていた。自分がいても許される。そんな風に。

このところ街ではデモが頻発していた。ガキが荒ぶるものそのせいかもしれなかった。BB弾やらビール瓶で攻撃してくるやつもいるが、当たり前にいい人もいる。コンビニ店員のイムさん。かわいくって働き者で、もうあのコンビニしかこの世になくていい。砂漠の中のオアシス。その人がどんな人間かなんて一言話せばわかる。イムさんはいい子。俺にはわかる。おっけー、おっけー、が口癖の彼女。ポニーテールでまとめた髪に、きれいにシャツインした制服。レシートはいるか確認するし、あたたかいものと冷たいものを分けるかの確認も怠らない。些細な事でそのコンビニの良さが決まる。

イムさんともう一人日本人の女の子が、いつも2人で店に出ている。日本人のほうは横ではなく縦にまっすぐ、リストカットの傷があり、それを隠すでもなくまるだしでの接客スタイルだ。いつも少し血が滲んでいる。当然ぎょっとするわけだけど、毎度生々しいその傷跡も、この世界にはあることです。この世で起こりうる事は、いつか起こるのです。みんなそれが起こらないと思って生きてるから、それが起こると狼狽してしまうけど。わたしはおっけーです。おっけーおっけー、とイムさんはそんな感じなんだろうな。でも、だからデモを見るのは胸がきゅっとなる。

いつのまにか眠ってしまっていた。

狂ったように笑う甲高い少女の声で目がさめた。街は落ちて、今がもう夜中だとわかる。

夜中なのに白髪のおじいさんがママチャリの前に小さな女の子を乗せて走ってくる。

えーこわ。とおれは思った。おじいさんと思ったけどよく見るとおじさんだった。

娘なのだろうか、女の子の目はギンギンであり、

「お父さん!!公園に行こう!!」

と言っている。よかった、娘だった。近頃流行りの自由な教育方針というものだろうか。無理に夜寝る事はないし、行きたくない学校は行かなくていいし、女の子だからってスカートを履かなくていい。ザンギリ頭に目がギンギンの女の子。夜中だとなんか怖いだけであってべつにそれでいい。だって勉強できなくても社長になれるし。ってとこだろうか。

おれはわりかし真面目にノートをとるタイプだった。ノートが乱れると最初から書き直してまとめ直したりした。無駄な事だった。

おれは街頭に照らされた100円の自動販売機を見つけて、ラッキー、と言った。缶コーヒーを買って飲んだ。無性に女を抱きたい。というか、抱きしめてもらいたい。

そんな事をうすらぼんやり思っていると、ホストっぽい男と客らしき女が歩いてきた。すれ違う一瞬でも女が大事にされていない事が通りすがりのおれにバレてしまう。ほんのちょっとした仕草で、息のしかたで。客なんだからきっと当たり前だけど、さむしくなった。おれが相手じゃだめですか。おれはクズだけどたぶんわかるよ。君の無視してほしくないところが。その男の、どこがそんなに好きなの。背の高いところ?髪の長いところ?顔のとてもきれいなところ?

なにもわからない。彼女は彼女のことがわからない。おれもおれのことは、考えたくもない。

道に落ちてる棒をひろって、それがおれの一部だってイメージする。おれのからだが、棒の先端まで拡張される。おれは強く、美しくなった。その男より大きく長く、硬質な肉体で、月の光に照らされたおれの姿をみて君は、その男をごみのように捨てるんだ。

おれは次に飲んだコーヒーの甘さで我に帰る。美しくもなくクズなおれは今日、いかにしてもシャネルを盗むのだった。

道の向こうからインド人の集団。仕事を終えて疲れ切ってはいるが、国の言葉で何か言い合って笑っている。かすかにカレーのにおいがする。おれはカレーが一番好き。腹が減っている。

築45年くらいのアパートの、おそらくワンルームと思われる間取りの一室に、その集団が吸い込まれていった。10人くらいいたと思う。そんなに入ったら天井までぎゅうぎゅうだ。

ちらっと中が見えて驚く、異様にリノベされている。オンボロの外観からは想像もつかないつるつるのピカピカの真っ白の空間だった。

戦後から2040年くらいのギャップはあった。この外国人たちは帰宅の度にどこでもドア感覚で帰ってるに違いない。ドアの前で、国の景色を思い出して、ドアを開けたら家族が待っていたらいいのに。

おれは缶コーヒーが飲みたかったわけじゃなくて、100円だったから買わずにいられなかったからで、だから飲み干すのに時間がかかってしまった。空き缶を捨てて辺りを見渡すと、さっきの異次元アパートの隣の部屋、明かりがぼんやりついていてドアが半開きかかっている。

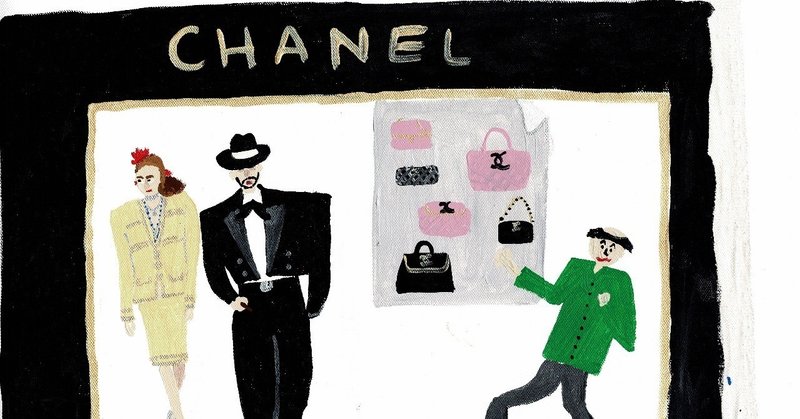

しめたっ!とばかりにそろり忍び込んでみると、家中にシャネルがずらり。嘘だろ。CHANELじゃなくて、CHANNELじゃねえだろうな。いや、これは本物のシャネルのバッグ、シャネルの財布、シャネルのネックレスにリング、シャネルのスカーフ、シャネルの靴、、、

シャネル、シャネル、シャネル、、、

まじか。ラッキラッキー、とおれは思った。でもなんか、、、違和感がある。基本的にシャネルが宙に浮いている。異次元アパートとはいえ、無重力ってこたあないんだ。抜き足で近づいてよくよく見てみると、絵だった。

「え!!!!!!!!!!」

とおれは大きい声が出た。絵かい。こりゃあ相当病んだキャバ嬢の家に違いないので、家主は今コンビニかどこかにサクッとアイスでも買いに行っているのだろうが、帰ってきて見知らぬ男がいてしまったらとりあえずフリーで入ったキャバの客が実は私を気に入ってストーカーとなりじっくり半年かけて私を調べ上げ家を突き止め上がり込み私を抱こうとしているのではないか、そうに違いないと勘違いをさせてしまうかもしれないため、早く出ないとですねと判断したおれだったが、そのシャネルの絵が妙に上手い。

美大生くずれのキャバ嬢なのだろうか、思わず見入ってしまう巧さ。むしろ本物のシャネルより存在としていい気すらしてくる。やっぱりシャネルが欲しいのだろうか。でも金がない。思いつめた結果、概念としてのシャネルを壁に描き綴る。大馬鹿もののやる事だ。おれはその静かで馬鹿馬鹿しい、無駄でしかない命の燃やし方、その下らなすぎる執念に見惚れた。せっかくのお宝が絵だったのも、がっかりするよりばかばかしくなるよりむしろ。

いやもしかしたら、これを背景に写真を撮って、インターネットで自慢でもしているのだろうか。だとしたら大した博打打ちだ。

真意はわからないが、絵に意思があるのだ。わたしはシャネルなのよ。ホンモノなの。あなたのシャネルがニセモノで、こっちのシャネルが本物なのよ。とでも言っているようだった。おれを誘う壁の中のセクシーな女。

おれは思った。

盗むものがなにもなければ、自分も泥棒の端くれ。せめて盗んだ気になって帰ってやろうじゃあないか。この真っ白い部屋でおれは新しい泥棒になる。憧れを盗むのだ。おれはニセモノの泥棒だ。でもどこかの誰かの世界では、ホンモノかもしれないんだ。おれもこの嘘にのっかって、本物の泥棒になってみたかった。誰も見ていないのに、おれは大芝居を打ち始めたんだ。

「ええっと、まず、シャネルのハンドバックを盗んだつもり。」

「シャネルのバックが妙にしっくりきたつもり。」

「シャネルのポシェット、リュック、ウエストポーチを盗んで全部、身につけたつもり。」

「すると、おれの体が宙に浮いて、自由自在、空を飛べるようになったつもり。」

「シャネルの最新型バックの新機能には驚かされた、つもり。」

「無造作に置いてある、シャネルの財布を盗んだつもり。」

「財布を開けると中に世界一セクシーな1億円が入ってるつもり。一億円に求婚しにくるドルやユーロで大金持ちになったつもり。」

「ちょいと端を見ると男物と女物のシャネルの時計があったつもり。つけると男にも女にもなれるつもり。」

「シャネルのネックレスで全身のコリ、倦怠感が消え、寿命が100年増えたつもり。」

「シャネルのリングで全世界の言語を自由に操れるようになったつもり。」

だんだん熱が入ってきて、

「シャネルスーツで自惚れるほどの美男になったつもり。」

「髪は長く美しく七色で、女にも男にも見えるその目は、世界中の人間に恋をさせ、幻のようになめらかな肌に、誰もがなぞりたくなるような鼻筋、濡れた紅いワインいろのくちびるは、誰もがキスを求めて型が取られ、チョコレートになって売れまくり、世界的大ヒットしたつもり。」

「細く長い彫刻のような指先で触れると万人の病が消え、おれの喉から流れる音色で怒りや悲しみも消え去り、森や動物たちは絶滅をやめ、心は平和、戦争はなくなり音楽だけが残る、つもり。」

「これでもうきっと何もかも大丈夫なつもり。シャネルとともに地球を出て、宇宙の女を抱こうと、そうっとバックを開けると中にきらっきらの大銀河が広がっているつもり。おれはそのなかにえいっと飛び込んで、無限の空間をさまよっていると、おっぱいの大きな、見たこともない美しさの、地球人と宇宙人のハイブリット・ヒューメイリアンに出会ったつもり。」

「ヒューメイリアンはおれに、過去と未来を全て同時に見ることの出来る目を与え、全ての場所におれが同時に存在できる力を与えたつもり。」

「はじめにおれは天と地とを創造した。

地は形なく、むなしく、やみが淵のおもてにあり、霊が水のおもてをおおっていた。

おれは、光あれ、と言った。すると光があった。おれはその光を見て、良しとした。

おれはその光とやみとを分けた。

おれは光を昼と名づけ、やみを夜と名づけた。

夕となり、また朝となった。

おれは言った、水の間におおぞらがあって、水と水を分けよ。

そのようになった。

おれはおおぞらを造って、おおぞらの下の水とおおぞらの上の水とを分けた。おれはそのおおぞらを天と名づけた。

夕となり、また朝となった、つもり。」

と、パッと明かりがついて、玄関のほうを振り向くと、棒アイスをなめながらタンクトップにショートパンツの美少女が立っていた。10人のインド人をバックに。

「ここ、何も盗るものものないよ。あんたバカね。」

インド人たちがくすくすと笑った。

少女は腰にひっかけていたBB弾をくるり手にして、長いまつ毛のアーモンド型の瞳の片方をきゅっとつむり、バチンッとウインクをして、

「片手でかっこよくソード・カトラスを構えたつもり。ハートめがけてバーンと撃ったつもり。」

と言うと、

泥棒が

「うーん、無念。俺のピンクのハートから、血がだくだく出たつもり。」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?