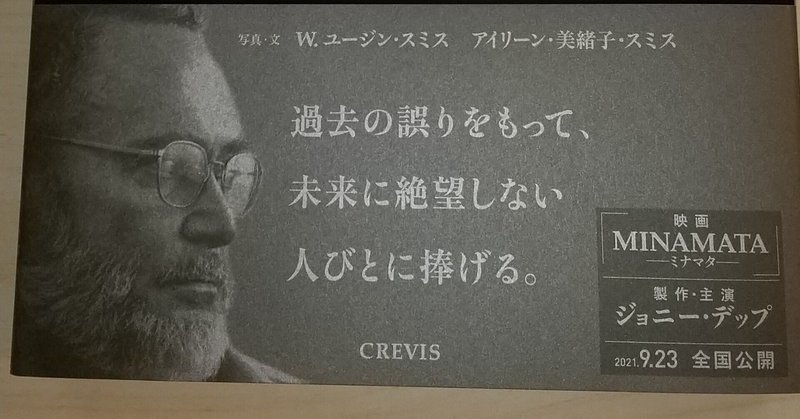

映画「MINAMATA」

―中尾

先日、澁澤さんに勧められて、「MINAMATA」という映画を見てきました。

―澁澤

ジョニーデップ主演の映画ですね。いかがでしたか?

―中尾伊早子

ジョニーデップ、素晴らしかったです。

そして、重かったです。

―澁澤

ユージン・スミスというアメリカ人の写真家のお話ですよね。

―中尾

そうです。水俣病というのは知っていましたし、たぶん皆さんも一度は見たことがあると思いますが、お母さんが、水俣病の子供さんを抱いてお風呂に入れている写真があるのですが、これをアメリカの写真家が撮っていたんだということを初めて知りました。日本人が撮った写真だと勝手に思っていました。

―澁澤

「水俣のピエタ」(バチカンのミケランジェロのピエタに比して)っていう世界的に有名な写真ですよね。

日本特有なのかもしれませんけど、少数の人の被害とか病気というのはむしろ恥ずかしいこととしてとらえてきましたから、水俣病が海外で知られるようになった世界的な公害病の走りとして認識されることになったのは、まさにこのユージン・スミスというアメリカ人の写真家の功績はとても大きいですね。

日本の写真家も当然記録としては撮ってはいたのですが、国内だと何となくみんなが忖度して、ネガティブなことを表に出さないようにする空気がありますね。

―中尾

日本人の気質なのでしょうか?

―澁澤

私は日本人の気質だと思います。というのは、原発の事故と水俣の事故はとっても重なる部分があります。構図は全く同じといってもいいくらいなんです。

―中尾

問題になった企業ができたのは明治時代なのですね?

―澁澤

そうですね。日本の近代化とともに大きくなってきた。

窒素という、最初は窒素肥料を作るための会社だったものが、あらゆるものの化学原材料を作るようになり、日本の化学産業の基盤、そしてその素材を使った高度経済成長の基盤を作った会社というか、日本の発展の基礎を作った会社の一つですね。

―中尾

それが、国の仕事として水俣につくられたわけですよね。

―澁澤

ほぼ国策会社ですね。例えば日本製鉄、旧八幡製鉄所ですとか、国が主導して作られた会社です。基礎的な部分、鉄だとか化学原材料がないと国の発展はないと日本人は思いましたし、その通りだったわけです。まさに明治以降の資本主義の典型的な一つの事例ですね。

原発もそうですが、国が、みんながもっと豊かになるためにと作られた会社です。

―中尾

水俣でこの会社ができたことで、地元の方はお仕事が得られて、ここで生きてこられた方もたくさんいらっしゃるわけですよね。

―澁澤

はい。水俣病がなかなか世の中に出なかった大きな原因がそこにあるわけで、水俣という、今でいう田舎町ですよね、そこに巨大な工場ができたことによって、雇用が生まれて、そして、彼らはある意味、豊かな生活を送ることもできたわけです。その中で、漁師の方に奇病が出てきて、最初は祟りじゃないかとか、悪い霊がいるんじゃないかと、迷信半分の捉え方をされ、そのうちに猫が腰を抜かしてコロコロ転がるようになり、それと同じことが人に起こることになり、それから水俣病といわれるようになった。

―中尾

日本人って、最初に澁澤さんがおっしゃったように、自分たちさえ隠していればと、あまり恥ずかしいことは言いたくないという気質がありますよね。その人たちが立ち上がってやはり自分たちが出ていかなくてはならないという決断をするというのは、大変なことですよね。

―澁澤

すごいことだと思います。やはり、身内の恥とも思ったでしょうし、漁民の人たちは外から戸板を釘で打ち付けられて、家から外に出るなという迫害を受ける。

差別の感情とか、格差の感情というのは豊かなところにはなかなか起こりにくくて、自分たちが追い詰められて大変な時に、差別が生まれてくる。自分より下と思える人を作り、安心しようとする。そういう人間がもっている心の性みたいなものを公平な土壌に自分たちの方から名乗り出て、世間の目にさらすというのは考えるだけでも大変な思いがあったと思います。

―中尾

そうですよね。

私は、この映画はそこに尽きると思っています。自分たちが、自らこういうことなんだと示さない限り、世の中は変わらないのだと。それに対して、外国人の初めて会ったカメラマンだけど、3年間くらい、ユージーンさんはそこで一緒に過ごされていて、本当の信頼関係がつくられて、あの写真を撮らせてもらえるんですよね。撮らせてもらえるというのもおかしいのかな。

―澁澤

写真は相手の心の中に土足で入っていくような側面を持っていますから、土足で入ってきても良いよという信頼関係ができるまでというのは、とても重要な時間だったと思いますね。

―中尾

澁澤さんが買われたユージーンさんの写真集を見させていただいてのですが、「家族はいきとし生けるものは生き続けなければならないということを知っている」とキャプションがあって、ガツンときました。

―澁澤

私が初めて水俣に行ったのは今から30年以上前ですが、それこそ長崎のハウステンボスの時に、前にこの番組でも少しお話したこともありますが、アジアの学生たちを連れて行って、それぞれの国でこれから起こるであろう公害病の原点という水俣を訪ねていきました。それからハウステンボスをやめた後に、マングローブの植林をやっていて、水俣環境賞という、水俣病から彼らが環境という切り口で地域を立て直そうと国際的な賞を作ったのですが、その賞をいただくことになってまた水俣を訪ねることになり、単なる水銀の中毒、それに対する金銭保証や責任を追求するというような単純な仕組みではなくて、その中に差別が生まれ、心の葛藤が生まれ、不条理の中で生きてきて、また生きなければいけないという家族、あるいは地域を受け入れていくという心の在り方が問われる。ものすごく複雑な状況で、その中から彼らは舫い(もやい)なおしというのですが、一人一人の命、それは公害で苦しんでいる人の命も含めて、今の自分たちの一人一人の命が、すべて水俣という土地の水であり土であり、自然であり…と、全部結びついて、一つのものとしてこれからも生きていこうと、それを確認していく作業で「地元学」といわれている手法を彼ら自身でつくり、子供たちがごみの分別をチェックし、非常に煩わしいんだけど、全部それは自分たちの自然につながっている、その自然への恩返しだと。それから原告団だった方々も、自分たちは不条理な被害者ではなくて、自分たちも近代文明の恩恵を得ていた。近代化、文明の発展ということをどのように人間は受け入れていくか、新しい方が正しいんだといって、それが正義であるかのように飛びついてきた私たちの考えの基盤にあるようなものをとても揺さぶられる地域であり、そこを撮った映画でもあり、そのことを気づかせてくれた写真という一つの芸術であり、アートでありということがわかる映画だと思います。

―中尾

本当に響きました。私が水俣のニュースを見たのは中学生くらいだったと思いますが、全然自分のことに重ねるものとしてみることはできなかったです。それが、この映画を見て、最後にチェルノブイリだとか、東日本大震災の原発などの映像が出てきて、ようやく、今回つながりました。

―澁澤

そうですね。

全く同じことですし、水俣の有機水銀も自然界がそれを分解して無にしてくれるまで、すごく時間がかかる。放射能も実は全く同じで、所詮はなくならなくて薄めるというだけです。その薄まったものは、ずっと巡りまわって地球生態系にすわれて、私たちの体を作っている食べ物になっていくのですよね。それをひとつの地球の命として、私たちがどうやって感じられるようになるのか、それからそこで被害を受けた人たちの心にどれだけ私たちが寄り添えるのかということを今問われているのかなという感じがしますね。

―中尾

そうですね。この写真を撮ったユージーンさん、こんな簡単な言葉でいうのは申し訳ないんですけど、本当に優しい人だな~って思いました。

―澁澤

ユージン・スミスを有名にした写真というのは、草が生い茂った森の中から、男の子と女の子が手を取り合って明るい草原に出ていくのを後ろからとっている写真なんですよ。その人が人生の最後に水俣を撮った。その中にも彼はものすごく希望というか、人間の生きていく明るさだとか、家族の愛だとか、人がそれぞれ支え合っていく感情というものをとても肯定的にとらえている人なのだと思います。だからこそ、生き地獄だったような当時の水俣を彼は一緒に生きることができたのだろうと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?