古舘伊知郎が飲んだ水とジァン・ジァン

今年の流行語は「三密」で決定かもしれない。

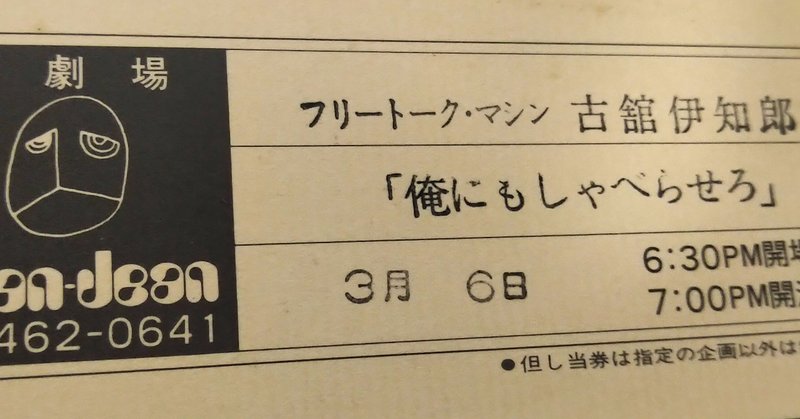

「密集」「密閉」「密接」を避けてエンタメをやっていくのは本当に難しいと思うが、劇場が困窮するニュースを聞いて思い出すのは、今はなき、渋谷の公園通りにあった小劇場ジァン・ジァンだ。演劇、音楽、トークなど、あらゆる表現の発信地と言われたこの劇場に僕も通っていた時期がある。古舘さんが「俺にもしゃべらせろ」というトークライブを3か月に一度開催していた頃、僕は渋谷の大学に通う学生だった。

「俺にもしゃべらせろ」というトークライブは、黒い服を着た古舘さんがふらっと現れては2時間しゃべる簡素なステージだった。舞台演出も衣装も音楽も一切なく、あるのはトークのみ。古舘さんをエリック・クラプトンに例えるなら、トーキングブルースがバンドスタイルで、こちらはアコースティックな「アンプラグド」のようなものだ。一流アナウンサーのフリートークを研究しようと、大学の講義が終わった後は毎回、このトークライブに通った。イベントはいつも火曜の夜で、ちょうど卒業式の日も、ジァン・ジァンに向かったことを記憶している。

当時、人気司会者として毎日のようにテレビに出ていた古舘さんが、なぜ、わずか100人ほどしか入らない劇場のステージに立っていたのだろうか。朝日新聞の記事にこんな発言が残っている。

「司会でもない、準備して練り込んだ話をするのでもない、自分が一番苦手とする『雑談』を勉強させてもらいました。ここで、アナウンサーとして初めて放送に声を乗せた時の、初々しい自分にもう一度会えた。ドキドキして、緊張がピークに達するあの瞬間に。テレビでは司会者という番組の一部として見られている。でも、ここでは『俺』を見てもらえる。自意識過剰が臨界に達する、その感覚を味わいに来ていたのかもしれないですね」

古舘さんと同じ仕事に就いた現在の僕には、この気持ちがわかる気がする。アナウンサーという仕事は、自分を出すことは求められないものだ。「俺を見てもらえる」というしゃべり手の自意識をジァン・ジァンのステージで解放し、精神のバランスを取っていたのかもしれない。

こっちはこっちで「俺は聞いてるぞ」という聴き手の自意識があって、100人が「密集」する地下の「密閉」空間で、飛沫が飛んできそうな「密接」な距離に座って、トークに耳を傾けていた。「三密」の空間でしか得られない体験は絶対にある。終演後、あまりに興奮した僕は、古舘さんがステージで飲んでいたエビアンのペットボトルを持ち帰ったこともあるくらいだ(このエピソード、神田伯山さんのラジオ経由で聞いた人もいるかもしれません)。

飲みかけのペットボトルを持ち帰るなんて、我ながら相当気持ち悪いとは思うが、僕にとってはお守りみたいなものだ。東京の大学から広島に就職し、そしてフリーになって再び東京にやってくる、という引っ越しの度にボトルを大切に持ち運んできた。日々の仕事に追われると、つい最初の動機を忘れてしまいがちになるものだ。でも、ボトルに入った水を眺める度に「古舘さんみたいな仕事をするんだ」と誓った学生時代の気持ちを思い出せる。今でも大切に保管し、自分の目標をブツブツと念じることもある。

ジァン・ジァンが渋谷の街から姿を消して20年経つが、ボトルの中の水はまだ健在である。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?