筋肉②:骨を支える

静と動。動を活かすための静は不可欠ですが、端的に外側の筋肉だけで静も動も担っている。これが疲労や痛みを繰り返す根本になる。

(内側の筋肉が支えれば良いのだ😊)

1、骨に近い筋肉

内側の筋肉:中心に近い部分の筋肉

その様に理解していただけたら充分です。

腕や足ならば骨、腰や首ならば背骨😊

これくらいで充分です。

ちなみに外側の筋肉は

中心から遠い筋肉。

・見える

・触れる

・踏ん張れる

なによりも慣れています。

内側の筋肉なんて

・見えない

・触れない

・知らない(^^ゞ

こんなもんです

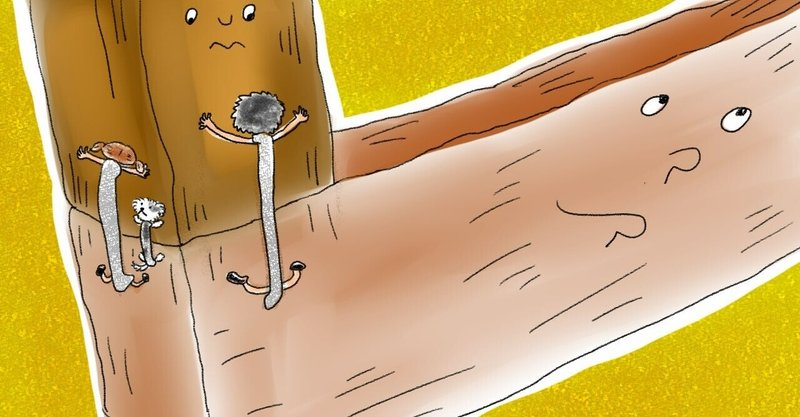

「内側の筋肉」ってイメージするのも大変なので・・・

「骨(ほね)」そのものを傾けることで

イメージしていただきます😊

2,太くならない筋肉

骨から近い筋肉のマイナス面。

動かしている充実感がありません。

力も弱いので動的イメージは掴めません。

大きく育つこともありません。

#気付かれない筋肉

ですがメリットは安定感

骨に近い筋肉からは安定感が得られます。

ガンガン刺激して働くと「軸を作る」ということになります。

また、関節部では安定感が

動作のガイド役になってくれます。

結果、大きな外側の筋肉で支えながら動くスタイルよりも

スタミナ面で有利に働きます。

本来は

支えるために内側の筋肉が働く

動作のために外側の筋肉が働く

こうあれば何の問題もないです。

実際は

[ 支える・動かす ]

両方とも外側の筋肉が担い

内側はなにもしてない方が多いです(^^ゞ

3,脳の号令:中心から外側へ伝わる

脳からの号令は脊髄を介して

各筋肉に伝わります。

脳や脊髄はカラダの真ん中にあります。

中心から外側の順番で号令が伝わるため

神経伝達は内側の筋肉に早く伝わります。

ところが

外側の筋肉の方が使いなれているので

内側の筋肉の出番なく動作が完結します( ノД`)シクシク…

まとめ:支える→安定感・スタミナ・早い神経伝達

号令は中心から外へ伝達します。

筋肉は中心から外へ発動します。

骨に近い分、安定感抜群です。

タイプは姿勢キープに向いています。

結果、

動作の効率UP

スタミナUP

正確性もUP

輝く場所は

必ずあります😊

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?