ギロチナイゼーション1582 パート6

陣の中の茶人は手に持った茶碗をじっと見つめていた。茶碗の中には世界が広がる。茶の深緑に、行燈の炎がかすかに赤味を加えていた。水面には夜空の星々が映り、まるで金箔を散らしたかのようだ。月は出ていない。まだ宵の口だからだ。

静かな茶碗の中の景色をかき散らすものがある。陣中にあってなお防ぎきれぬ、僅かばかりの風にふわふわと揺れる一片の茶葉。それが水面を滑るかのように移動し、その度に波を立てて景色を乱していく。茶柱だ。

「何としたことだ」宗易は逆立った茶葉を見て、唸った。茶柱を吉兆とするのは商人たちの方便である。彼がここから見て取るべきは、むしろ何らかの波乱。先々に待つ事態の混迷であろう。折しも陣の外からは、侍が大声で宗易のことを呼ばわっていた。彼は束の間、自分の立てた茶をまじまじと見た。そして茶碗の中身を飲まずに捨ててから、茶人は布陣の外へ出た。

【承前】

宗易に、陣の中に詰めていた数人の武士たち。彼らは馬を駆り、百姓の言っていた村の近隣へと向かった。光秀を見たと証言したのは、その村から落ち武者狩りに出た百姓たちだ。村の周辺には深い藪があるが、そこを一人徒歩で移動しているところと鉢合わせしたのだという。

一聴して奇妙な話だった。その話が本当なら、光秀は一人きりで藪の中を歩いている。逃亡中に家臣とはぐれたか、それとも一人残らず落ち武者狩りに殺されたか。武士たちの頭を疑念が過ったが、誰もそれを敢えて口にしようとはしない。今はただ黙々と馬を走らせるのみだ。

先頭を行く馬の背に、武士と相乗りする宗易の姿がある。彼が甲冑でなく、質素な袴姿でいたからこその相乗りである。そうでなければ馬は重みに耐えかね、一歩も前に進むことができなかったろう。宗易は時折ぼそぼそと馬を繰る武士の耳元でしゃべりかける。武士はそれを聞いているのか、いないのか。傍目にはわからないが、彼はまるで光秀の所在がわかっているかのように、折に触れて進む方向を大きく変えるのだった。

いつしか彼らは藪の中へと踏み込んでいた。「ここで馬を降りる」先頭を行く武士がぽつりと言った。行く手には肩の高さに枝が張り出している。ここからは木々を断ち切りながら進む必要があった。隊列が歩を進めるたび、足元で枯れ枝がぼりぼりと音を立てて砕けた。松明の明かりに照らされて、周囲の梢が奇怪な影を落とす。気の抜けない行軍だった。

そうして幅の狭い沢を渡り、老木を迂回して通る間にも――武士たちの胸にはある予感がしていた。この先に光秀がいる、という予感が。まるで絵巻物の世界をさ迷っているかのような感覚。彼らの足取りは確信に満ちていた。折しも月が空の頂に上ろうとしている。半分に欠けた月だった。

「いたぞ」出し抜けに武士の一人が声を上げた。一団が彼の指差す方を見ると、そこに甲冑に身を包んだ男の姿があった。葉叢の陰になって見えづらいが、一見して護衛の姿は見当たらない。それどころか野太刀を抜き放ち、すでに何者かと戦いの最中のように見えた。武士たちは顔を見合わせる。秀吉方の侍か、はたまた落武者狩りの百姓か。光秀の相手は判然としない。どちらにせよ討たれるのを見届ける義理もなし。

「かかれ」先頭の武士が怒声を上げたのを皮切りに、彼らは一斉に光秀に向けて駆け出した。声に気づいた光秀は立ち会いの相手から目線をはずし、一瞬そちらを見た。「まずい」宗易だけが焦りを口にした。面頬に覆われた光秀の顔の、外に出た眼だけが畏怖と驚愕の念をありありと伝えていた。その首にすっと一本、赤い筋が走った。後はまるで紙を裂くように容易かった。武士たちが詰めかけるが早いか、光秀の首が竹とんぼのごとく緩々と夜空を這い上った。そして松明の明かりの外に出ると、それっきり落ちてくることがなく、消えてしまった。

武士たちは狼狽した。月明りと松明の火だけが頼りだったから、自分たちの誰かが光秀の首を落としたのを見逃したのだろうと思った。だが首はどこへ? 彼らは茫然と辺りを見回した。背の高い草叢の陰の、どこかに落ちているかもしれなかった。立ったままだった光秀の首から下が、その時急に支えを失ったかのようにどさりと倒れた。何か異様なことが起こっていた。

光秀の胴の前には人知れずギロチンがたたずむ。その姿を目にできる者はここには誰一人としていない。ただ彼が手に下げた光秀の首だけが、ギロチンを恨めしげに見上げていた。ギロチンは腕を掲げ、死者に向けて十字を切ろうとした。そこへ宗易が斬りかかった。

背側から斬りかかった宗易の刀は、ギロチンの首を過たず捉えた。肉に刃が斬り込む確かな感覚。動脈を裂き、骨に食い込み、そして。……ギロチンの首は落ちはしなかった。横合いに剣の峰を深々と咥え込みながら、未だ芯のところでは別たれずに繋がっていた。普通は即死、あるいは間を置かず失血死するところだが、怪物が相手ではそうも行かない。ギロチンは腕を振り上げ、宗易を殴り付けた。

宗易は咄嗟に刀から手を離した。彼は拳の一撃で大きく吹っ飛び、草叢の中に倒れ込んだ。そして垂れ落ちる鼻血にも構わず、すぐさま大声で叫んだ。「こいつだ」指さした先にはギロチンの首に刺さったままの刀がある。「こいつを討て」この場にいる他の誰にも、処刑人の姿が見えていないことは察しがついた。ならばその身に突き立った刀はどうか。見えるはずだ。

宗易の耳に侍たちがざわめく声が聞こえた。が、間に合わぬ。ギロチンはすでに首を落とすべく断頭台を担ぎ上げ、宗易へ向けて悠々と歩を進めている。「おのれ」侍たちがすぐに動かぬと見るや宗易は起き上がり、どこへ続くとも知れない薮の奥へ向かって駆けた。彼の手には松明すらない。枝に服を割かれ、鋭利な石に足裏を刺し貫かれながら、それでも必死に逃げ続けた。

――隙を突かねばならない。あの怪物を殺すには、とにかくあれが油断した隙を狙って、首に刺さったままの刀を引ききるしかない。走りに走ったあと、宗易は自分の来た方向を振り返った。そこにはただ闇が広がるばかり。何一つ判然としなかった。そこに急に手袋をした腕が延びた。

腕は決然たる殺意を持って、宗易の喉首を締め上げた。宗易の口から苦しげな息が漏れた。朦朧とする意識の中で、彼は眼前にギロチンの虚無的な瞳を見た。くだんの刀の柄はすぐそこにあるはずだが、あいにくの暗さで見分けがつかない。なので宗易はギロチンに向けて手を伸ばすと、頭そのものを掴んだ。そして首を引きちぎるつもりで思い切り捻った。茶碗を回す手つきであった。

手のひらを伝って、幾度か骨の砕ける音がした。やがて首の拘束が緩み、宗易は地面の上に膝をついた。そしてほうほうの体でまた逃げ始めた。ギロチンの方を振り返ろうともしなかった。

宗易は心底慄いていた。今しがたあった短い邂逅で、彼は知ってしまった。断頭人の姿が見える者と見えない者。両者を分けるものが何か。ギロチンから聞いたわけでもなければ、また自ら知ろうとしたわけでもない。まるで忘れていたことを思い出すかのように、彼は自分の最期を知った。

彼は武将の家臣でこそあるが武士ではないゆえ、割腹は想定外である。それではどうしろと言うのか。彼は己に問うた。みすみすこの場で断頭人に首を差し出すか? 君主の仇もとれずに、名誉とはほど遠い死を迎えるつもりか。宗易は囚われの身の南蛮人を思い出す。今や自分もあの男と変わりない。怯えながら死を待つ一人だ。

ふと気がつくと、彼は足首ほどの深さのある沢に踏み込んでいた。相変わらず周囲は闇だが、水面が光を反射するので川の流れを目で追うことができた。そしてもう一つ、見えずとも音でわかる。「滝だ」宗易はポツリと呟いた。流れの先に滝がある。恐らくは切り立った断崖があり、そこにとうとうと瀑布が注いでいる。

宗易の背後で、不意に水音がした。今さら何を急ぐことがある。彼はノロノロと背後を振り返った。ギロチンがそこに立っていた。ほとんど転げ落ちそうな頭が、奇妙に傾いだまま肩の上に乗っている。鉄仮面が水面のきらめきを映して、光の波紋を浮かべていた。手には断頭台。先端に埋まった刃が月の光に照り輝いている。

「お前を救いに来た」ギロチンは言った。その声にはヒューヒューと苦しげな息遣いが混ざる。「苦痛のないように首を刎ねてやろう」その姿は宗易を怖毛立たせるに十分だった。彼は水の中に手を突っ込み、手頃な石を拾って投げつけた。石が鉄仮面に当たると、ギロチンの頭がより深く傾いだ。それから宗易は水の流れに沿って走り出した。

じきに彼は自分が滝の縁に来たことを知った。目前で夜空が開け、遠く地平線が青白く光って見えた。振り返るとギロチンはすぐそこまで迫っていた。宗易はギロチンに掴みかかった。半ば我を失い、半ばは一矢報いようとして必死だった。二人は激しく水しぶきを上げながら揉み合い、やがて宗易が押し負けて滝壺に落ちた。ギロチンはその後を追って飛び降りた。

断崖の高さは二階建ての小屋ほどもあったろうか。落ち行く宗易は耳元で水がごうごうと唸りを上げるのを聞いた。眼前に迫る滝壺は闇そのものだ。闇は衝撃とともに彼を包み込んだ。水底にしたたか背中を打った彼は、意識を塗りつぶす痛みに目を見開いた。これはまだ序の口だ。上下もわからず振り仰いだ手は石にぶつかり、宙に浮いているとばかり思っていた頭もどこかに強く擦って額を切った。

やがて川底に足が着いたので、宗易はすぐに立ち上がった。水面に顔を出すと、帯状に広がりながら流れ落ちる水が嫌というほどつむじを打った。彼は怯まない。怯んではならない。処刑人が迫っている。強いて目を見開いた。

ギロチンは間近に居た。その首から上は最早繋がっているとは言いがたい。滝に打たれてほとんど逆さになっていた。打ち込んだはずの刀は見当たらない。あまり傷口が開いたので自然と外れたらしい。

ギロチンは宗易に向けて手を伸ばした。その動きは以前よりも数段鈍い。宗易はその手を避けて奥へ、奥へと後ずさった。打ち付ける水はより重たく。ギロチンは宗易を追いかけた。鉄仮面の目だし穴から中に溜まった水が溢れだす。そしてついに、花を手折るように首が外れた。残った体は手を前に突きだしたまま、力なく前に倒れた。

宗易は周囲を見回したが、今しがた落ちたはずの首はもうどこにも見当たらなかった。

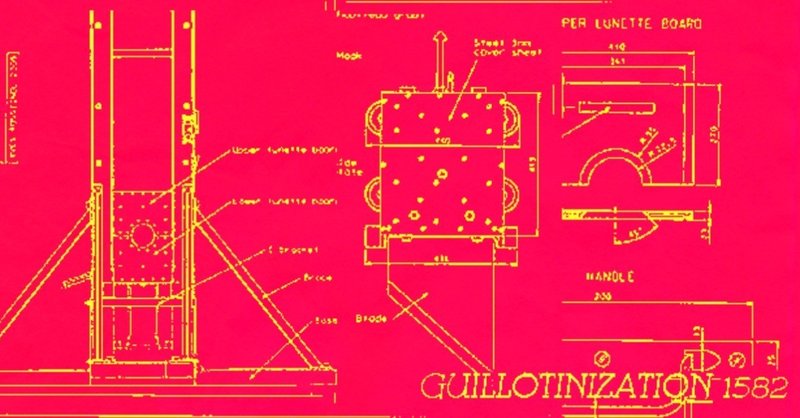

それから200年あまりが経ったパリでは、王党派として知られたジョセフ・ギヨタンの処刑が行われようとしていた。折しも天候は悪く、観衆の姿はまばらだ。広場を囲むように立った彼らの視線の先には、灰色の空に向けて突き立った、大がかりな断頭装置があった。刃は時が止まったかのように二本の柱の間に留まって揺れていた。

【続く】

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?