ギロチナイゼーション 1582 パート3

断頭台とはつまり刀の鞘だ。刃がレールの上を滑り落ちるのは、武芸者たちが刀を鞘走らせるのと同じである。違いがあるとすれば、鞘に収まった刀に害がないのに対して、断頭台の刃は底まで落ちて初めてその役割を果たすことだろう。罪人の首に収まってこその刃である。

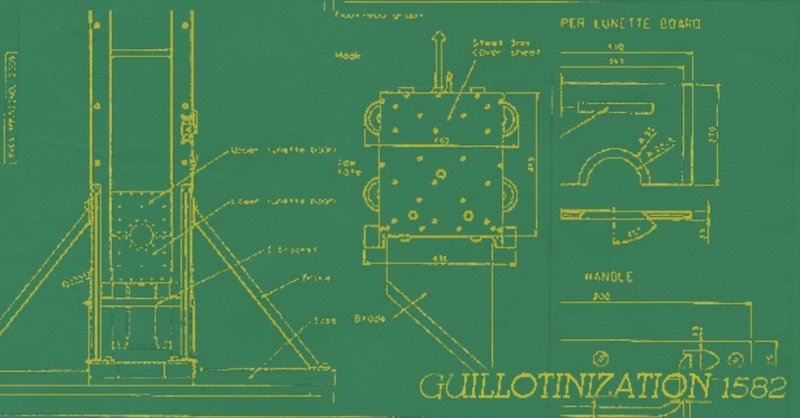

ギロチンが担いでいるのは、まさに二本の柱からなる鞘であった。その長さは滑り落ちた刃が勢いで人の首を断つのに必要な分だけが確保してある。そしてレールの末端には罪人が頭を差し入れる半月型の枷が。厚みはあまりなく、持ち運びに向いている。ふつう断頭台にある寝台を持たず、地に伏せった罪人を上から押さえつけて寸断する。そういう用途の器具だった。

今内殿では信忠が側近を手に残して立て籠り、さらには介錯を命じて腹を切ろうとしている。二条城は平屋であり、いかに奥まった部屋であれ辿り着くのにそう時間はかからない。もっともそれは行く手を阻む者がなければ、の話だ。

奥の曲がり角から一人の侍が姿を表した。侍の名は市之丞。まだ年若い信忠の側近だ。当世具足に身を包み、面頬の奥から覗く双眸は並々ならぬ気炎の充実を伝えてくる。言うなればそれはこの時代における全盛期の武士の姿だった。「曲者だな」ギロチンを視界に収めると、淀みない動作で刀を抜き放つ。すなわち彼もまた、本来であればこの地で腹を切る定めである。

ギロチンは道を塞ぐ武士に構わず、歩みを緩めることなく進み続ける。回廊の左右は障子戸が閉じていたが、部屋の中に身を隠すつもりはない。どの道自刃する者の首は皆落とさなければならないからだ。ところが二人の距離がまだ十分に近づききらないうちに、横合いから武士が障子戸を突き破ってギロチンに体当たりを見舞った。

「取った」武士は長刀を順手に抱え、障子越しにギロチンの腹を貫いていた。体当たりの勢いで相手を押し倒し、その上から外れた障子戸で蓋をする。ダメ押しにそのまま滅多刺しにしようしたが、どういうわけか刃が抜けない。さらには下から障子戸を押し返してくるその力に、侍の心胆を寒からしめるものがあった。

「市之丞どの」侍は振り返って叫んだ。必死であった。「俺が抑えている間にこいつを突け」名前を呼ばれた市之丞はやや気後れした。戦はどう見ても決する間際だったからだ。だがその時、戸板の下から障子を割いて二本の腕が伸びた。腕は侍の頭をがっちりと掴むと、今度は障子戸の内側へと兜のない頭を引き込んだ。

異様な光景が生まれた。甲冑を着けた大の男が倒れた障子戸の上に腹這いになり――その首から先だけが障子を突き破って戸板の裏側にある。侍の体には細かく震えが走り、抜け出すために万力のような力を込めていることがわかるが、まるで鉢かづきのようにその頭が抜け出てくることはなかった。

「市之丞どの」侍がくぐもった声を上げ、もはや待ったなしであることに気づいた市之丞が駆け出す。だが、障子戸が起き上がる方が早かった。ギロチンは首の失せた侍の死骸を振り落とし、腹に突き立った刀を引き抜いた。体当たりを食らった拍子に断頭台を取り落としており、今やその手には鎖を伸ばした断頭刃だけが握られている。市之丞は咄嗟に刀を顔の前に掲げ持った。その刃を飛び来たった断頭刃が打つ!

甲高い音を立て、刀が床に落ちた。市之丞は無傷だ。その手が刀を握る手つきのまま強ばり、衝突の余韻のために震えている。「化け物め」市之丞は踵を返し、来た道を駆け戻った。敵に臆して逃げ出したわけではない。この状況で何に変えても優先すべきもの――信忠の自刃を急がせるべく、内殿へと走ったのだ。主君にあの侍のような死を遂げさせる訳にはいかぬ。その一心だった。

ギロチンは断頭台を拾い上げると、市之丞の後を追った。奥へと進むにつれ、次第に信忠の側近達の話す声が彼の耳にも届き始めた。市之丞は一足早く信忠の元に辿り着き、のっぴきならぬ事態を告げているらしい。ギロチンは声の出所の部屋まで来ると、迷わず襖を開け放った。

「来たぞ」狭い部屋の内には甲冑を着こんだ武士が4人。市之丞の他には鎌田新介、村井貞成、最後に猪子兵介。彼らの姿が行灯の薄明かりの中に巌のように浮かび上がる。うち鎌田だけは怪訝な顔つきで視線をさ迷わせていた。「どこだ」「前にいる」そばに居た村井が答えた。その視線は決してギロチンから外れることがない。「見えんぞ」

「わかった。お主は下がって良い。上様を介錯つかまつれ」猪子が言った。鎌田は腑に落ちぬと言った表情のまま、後ろ手に開けたふすまをくぐって部屋を出て行った。それを見てギロチンが歩を進めると、家来たちは一斉に刀を鞘から抜いた。村井と猪子は太刀、先ほど刀を取り落とした市之丞は脇差しである。「どうする」村井が誰に言うともなく言った。「突かずに斬れ」市之丞が答えた。

一斉に斬りかかった武士たちに対して、ギロチンは腕に抱えた断頭台を打ち振った。武士たちの足並みが乱れ、そのうち村井は断頭台を横っ腹に食らって倒れた。ギロチンは倒れた侍の元に走り寄るが、猪子がそれを阻んだ。背後から羽交い締めにしたのだ。そこへ市之丞が脇差で斬りつける。「血が出んぞ」市之丞は目を丸くした。「浅いんじゃないのか」猪子が怒鳴る。ギロチンを抑えている間、彼には手に持った太刀が使えない。

「どいてくれ市之丞」次に村井が立ち上がって構えた。羽交い絞めにされたギロチンと真正面で向かい合うと、鉄仮面の奥の目と視線が合った。途端に村井は魔に魅入られたかのように動きを止めた。その目に見覚えがあったからだ。正確にはその目に浮かぶ虚無と無感動に。卑しくも戦国の世に生きる者ならその在処を知らぬ者はない。ギロチンの目は死体の目である。

ギロチンが猪子の拘束を振り切り、手に持った断頭台を前に向けて突き出した。この場にいる誰もにとって思わぬ間合いの広さ。断頭台は先についた半月型の枷に村井の喉笛を押し込んで壁まで到達した。間を置かずレールを刃がひた走る。「うくっ」村井は一度苦しげな声を上げたが、その次にはぼろりと首が床に落ちていた。

猪子は未だギロチンの両の腕を抱えたまま。自分の加えている力をまるで無視するかのようなギロチンの振る舞いに半ば茫然自失の体であった。ギロチンは断頭台を手元に戻すと(刃は独りでに元の位置に戻った)、前屈姿勢になり、猪子の足が地面を離れるようにした。――俺を振り落とそうというのだ。まるで乗り手を背中から振り落とす暴れ馬のごとくに。直感した猪子はギロチンの肩に回した腕に力を込めた。この男はそれをしてのける。鎧の重みだけでもどれほどあるか知れないというのに。

「がああ!」猪子は腹の底から雄たけびを上げた。ギロチンが上半身を揺さぶり、猪子の体が右に左に振れる。猪子は腕を締め上げるが、何度となくゆすぶられるうちにその拘束は次第に緩んでいく。行燈の明かりの中、壁に人とも獣ともつかない気味の悪い影が浮かび、揺れた。猪子はよく耐えた。だが限界だった。じき腕が外れ、猪子は畳一枚分も離れたところに転がった。ギロチンが上から断頭台を宛がい、その首を刎ねた。

侍二人を始末したギロチンは残った市之丞を見た。市之丞は刀を鞘に納めていた。すでに勝ち目はないと悟っての行動だった。「アーメン」ギロチンは彼の処刑よりも、今しがた殺した二人に対して十字を切ることを優先した。「聞かせてくれ」市之丞は言った。「あんたは何者だ」ギロチンは手を止めた。信忠の切腹が間近に迫っている。

「私はギロチン」彼は市之丞の方に向き直った。時間が惜しいのは山々だが、彼にとってこれから処刑する市之丞の疑問に答えるのはそれなりに重要なことであった。「なぜ首を切る」「死の間際に苦痛を味合わせないためだ」市之丞はわからん、とでも言いたげにかぶりを振った。「それではまるで罪人ではないか」

「腹を切った方がマシと思うか」「何を言う」市之丞は声を荒げた。「切腹と打ち首はまるで別だ。切腹は名誉、打ち首は恥だ」「変わらんよ。それに罪があるかどうかは関係のないことだ。私にしてやれることはこれしかない」ギロチンはそう言い放つと、奥の部屋に続くふすまを見た。「時間だ。神の名と人権の名の元に、貴公にはギロチンによる死を宣告する。アーメン」

――

ギロチンがふすまを開けて奥の部屋に入ると、そこで信忠が腹を切ろうとしていた。驚愕の表情を浮かべた信忠の髷を掴み、手前の部屋へと引きずり出す。ギロチンの姿が見えぬ介錯人には手出しできぬ。信忠が連れてこられた先には斬首された家臣の死体が三体転がっていた。そして中央には彼一人のために誂えた断頭台が。

ギロチンは束の間首のない織田市之丞の、だらりと腕の垂れた死体を見た。その時彼の頭をよぎったのは、狭い牢獄の中に幽閉された一人の男の姿だった。西洋の貴族然とした服装。だがその髪や髭は、長いこと手入れされずに伸び切っている。

ギロチンにはそれが誰だか思い出せなかった。ただ首にロザリオをかけたその男もまた、罪なくして牢に入れられ、後に処刑されたのだとわかった。ギロチンは信忠を四度、五度と打ち据え、断頭台に横たえる。「私にしてやれることはこれしかない」刃が落ちる寸前、ギロチンはぽつりとつぶやいた。

刃は鞘に戻った。本能寺の変は終わった。

【続く】

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?