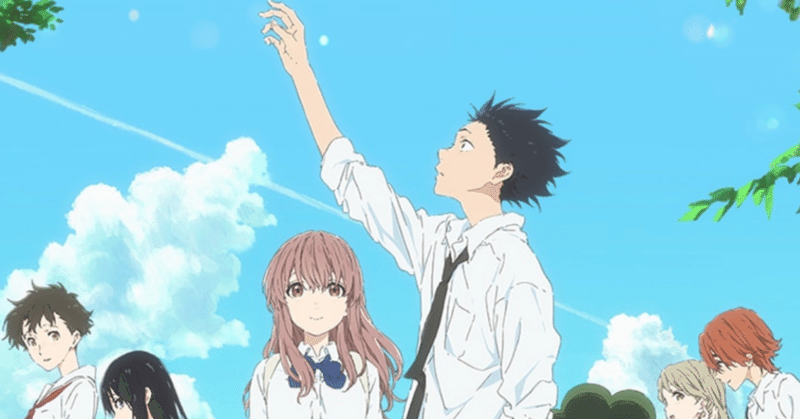

山田尚子「聲の形」

聲の形を観たのだった。こういうことでもなければ観ることはなかっただろうが、傑作の部類であった。

繊細さと丁寧さ、ということに尽きるわけだが、同時に最高度に女性についての話でもあるのだった。原作は男性作家のようであるが、そのあたりがどのように変化したのかは、じつに興味深い。ハーレムの中心に位置する主人公を含めて、男性のほうには奇妙なまでに現実感がなく、彼らはとりまきの女子たちはおろか監督及び脚本家も含めた女性的繊細さを時間的に繰り延べるための機構なのであった。

おそらく、意図としてはその真逆を目指していたのだろうが、結果的にそうなってしまう、というあたりに、性別と作家性の深遠があるわけだが、この作品ほど、この点が端的に顕れている作品も珍しい。同様の印象を受けるのは、たとえばソフィア・コッポラやイザベル・コイシェ、河瀨直美などだが、数えるほどしかない。「ゼロ・ダーク・サーティ」のキャスリン・ビグローなどにはこのへんの感覚はあまりない。

----

感じるままに身体と感情が動いてしまう、というのは、青年期にかけての特徴なわけだが、これを視覚的、音楽的な時間として極めて精緻に写しとる手付きや、感覚を視覚化、音楽化して提示する、という手法がこれほどまでにうまく行っているのは、なかなか比類ないものである。たとえば、タルコフスキーなどをあげてみることはできるだろうが、タルコフスキーのあれは、はたして感覚の表現なのであろうか、それともある種の至便や想念の表現なのであろうか、といったことを考えると、なかなかおぼつかないものがある。その点、今作の表現は、より直接的に感覚(つまり、より動物的なもの)へと向けられているといえるだろう。そこにあるのは、倫理というよりは、顔の問題であるし、社会やコミュニケーションというよりは、もっと原始的な形態である、ある距離をおいて人間をふたり配置した際に生じる場の力学である。彼らは自分自身が何をしているのか理解することがないままに行為せざるを得ない。そして、この無知が抑圧と場の斥力を生じさせることになるのである。

----

女性の様々な側面での狡猾さと捩れた善意、そして何よりもたとえどのような由来のそれであれ、自身の注意をそそぐ時間の長さが恋情と錯覚される有様の描写などは、じつに秀逸である。特筆すべきことであるが、おそるべきことにハーレムの褥に侍る女である彼女たちは、基本的に何もしないのである。彼女たちが示すのは、じつに強烈だが保身によって抑圧された主人公への関心と、彼からの働きかけに対して示す様々なタイプの感情的な思い入れである。だが、女性にとって、感情の発露というのは立派な行為なのである。そして、作品はこの感情の発露なるものをあらゆるアニメーション的な手段(すなわち、時間的、音響的、絵画的、所作的な手段)によって丁寧に掬いとる。そして、それがある種の間を挿しこむことで、行為を経ずに、主人公に伝播するのである。外形的、あるいは作品内空間的には、主人公のこのたゆまぬ能動性は、彼自身の罪の自覚によって裏付けられているわけだが、演出空間的には、ひとつひとつが切断されている。

女性の能動的行為は徹底的に抑圧されているわけだが、その唯一の例外がヒロインの自死の試みである。女性の自死というのは、かなり困難なモチーフのひとつだが、今作においてはたして成功していたのであろうか。それは私にもよくわからない問いなわけだが、個人的にはそれほどうまくはいっていなかったのではないかと思う。あるいは、死を夢想しないままに死を選び取ろうとする、という点こそが、まさに女性的であるということなのかもしれないが。いずれにせよ、大団円にむけての布石といった体が大きかったように思われるのは残念である。もう一歩踏みこんでいれば、もしかしたら、私にも何か理解できるような何かが見いだせたかもしれない。

----

逆説的ではあるが、いずれにせよ、あのような主人公の英雄的行為がなければ、彼自身は免罪されることがなかったのだ、というのはひとつの厳然たる現実を正しく写しとっているといえるだろう。だが、現実にはあのような劇的な美しい犠牲なる場面が生じることはまずなく、したがって、主人公のような陥穽に落ち込んだものが救いだされることはまずないのだ、ということを作品は十分すぎるほどの説得力をもって語っている。つまり、現実においては、幼年期から青年期にかけての私たちは、作品が丁寧に描き出した機微のうちに、いともたやすく彼らと同等の罪の場に放り込まれるにもかかわらず(そこに劇的な要素はなにもない)、それが全面的な赦しへと結びつくには悲劇による跳躍が必要なのである。それなしでは、このような繊細な作品でさえ成立しえなかった、という事実ほど、この点を雄弁に語るものはないだろう。

だから、青春というものはえてして取り返しのつかないものなのである。そういう意味では、主人公のパーソナリティのあのリアリティのなさ、すなわち女性作家たちによる美化というのも、あながち間違いではない。それは赦しの不可能性を指し示しているのである。

----

さて、件の事件との関連を思うときにこの作品の完成度の高さや繊細さ、主題について意識しないわけには、今後もいかないだろう。事件の精神的背景なるものは、この作品においてほぼ完全なかたちで示されているように思う。

私たちはあまりに弱く、劇的な行為によってしか抜け出せない陥穽というものは現実にある。そこに落ちたもの、あるいは、もうあまりにも長くその陥穽の裡に囚われてきたので、自身の罪がどのような経路によっても贖われえないと、誰よりもまず自分自身が知っており、あらゆる行為がこの自覚の下にのみ発露される状態の人間というのは、げんに居る。

作品はそうしたものたちへの希望として提示されているわけだが、そのあまりにも丁寧な描写が、ある種の自覚を導いてしまうということは十分に考えられることだろう。

私は彼らの作品をほとんど観てきていないわけだが、この「聲の形」に端的に表出されているようなものをこれまで継続的に取り扱ってきたのであるならば、そういう者たちを惹きよせるひじょうに強い磁場がそこにはあったのだ、ということは認めざるをえないだろう。よい作品というのは、人を動かすのである。そして、それがどのような動きであるか、というのは、作品の磁場によってもかなりの程度まで運命づけられるものなのだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?