【京都大学公共政策大学院・地方行政実務実況シリーズ】「オープンデータとデータ利活用について」(第5回授業:2019年5月13日)

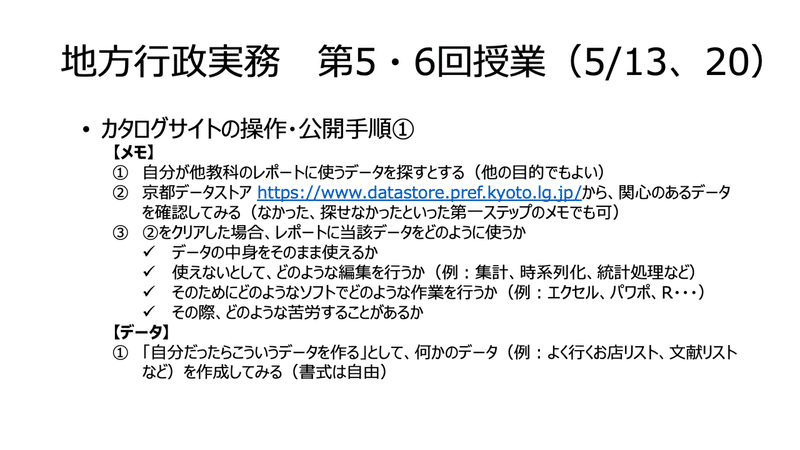

1.今日の授業のポイント

今日は5回目ということで、今回からオープンデータのカタログサイトの操作をしながらというところに入っていきます。

事前の準備、後の授業でも使えるように想定しています。実際にオープンデータを使うことを想定して、みなさんが何かデータを使うときに考えること、前回の授業でプロセスについてお示しはしましたが、具体的な中身をご説明はせずに、メモで考えてみてくださいとしていました。後々になると「ははーん」と気がついていただけることを期待してやってます。

データの方も、Googleドライブにアップロードしていただいたものを拝見しています。みなさんが自分の手で作ったものが、実際のところどのようなデータで、どのように使えるのか、というようなところを考えるプロセスが重要です。なぜなら、みなさんが行政の職員だとして、普段業務で使っているデータをですね、ある日、IT部門の人から「オープンデータにしなさいと国でも言われているので、あなたが使っている業務データをオープンデータにしましょう」と言われたときに、はたと戸惑うのではないかと思います。そうしたことを疑似的に出現させて、じゃあどうするかということ、自治体がまさに今そういう状態に置かれていますので、前置きなしに、「自分だったら」ということを考えてみましょうという仕掛けです。

2. 前回のおさらい

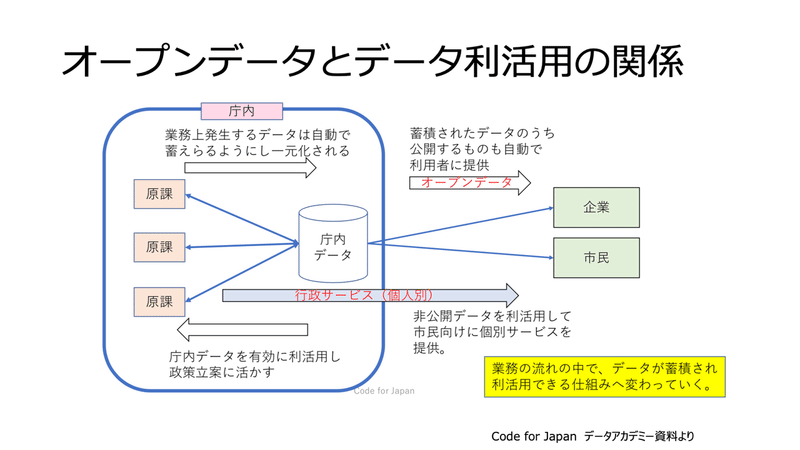

改めて前回の授業の整理をした上で、ワークショップに入ろうかと思います。ちょうど、今日この授業の前にですね、京都府立大学でもオープンデータの授業を行なってきたところです。学部生を対象にした授業をしたのですが「よくわからないなあ」という顔をされていました。それは無理もないかなと思います。みなさんにおいては、前回授業でオープンデータの定義ですとか、どのように活用するかといったことをお話してきた訳ですが、そこでもお話したとおり、オープンデータというだけでなくて、庁内でどのようなデータを使っているかというプロセスがあって、それを行政サービスというかは別にして、何かしらデータを使う相手方、この図では企業や市民とあって、ともかく庁内データを使って、企業・市民とインタラクションを行なっているのですね。それが今まであれば、サービスの提供・受け手という関係だけでなく、インタラクション、これまでの授業で触れた言葉で言えばオープンガバナンスということになるでしょう、本当の意味でもコミュニケーションがあって、課題解決をしましょうという動きが、官民データ活用推進基本法でも謳われ、特に自治体において先行的に始まっているところもあれば、法に基づいてこれからやりましょうというときです。

①オープンデータとデータ利活用の関係

この図は、総務省のデータ利活用ガイドブックの元になっている、Code for Japanが実施したデータアカデミーの資料を使っていますが、自治体はこういったイメージはあると言っても、まだどういった形でやればいいか分からないというステータスです。ですので、総務省がガイドブックを作り、こうした研修をすることで、少しなりでも自治体の職員が気づいて、このように書かれているものを、どのようにして行うべきであり、自分たちの組織で行うことができるのか、ということを実践的に取り組んでいるのです。

ここまで整理されれば、オープンデータもこうした事象の一部であって、オープンデータ化することに対する良し悪しから入るのであれば、前回授業では政策の失敗だというようなことを、少し言いすぎたかもしれませんが、まあそのくらいのことは言ってもいいでしょう、後ろ側の庁内の仕組みを無視して、それをブラックボックスのままにしてオープンデータをするしない、庁内と庁外を結びつけるかといった議論をしても、あまり幸せなことにはならないと思っています。今回からの授業では、そうした庁内のプロセスでどのようなことをしているのか、実際に体験していただくというものです。

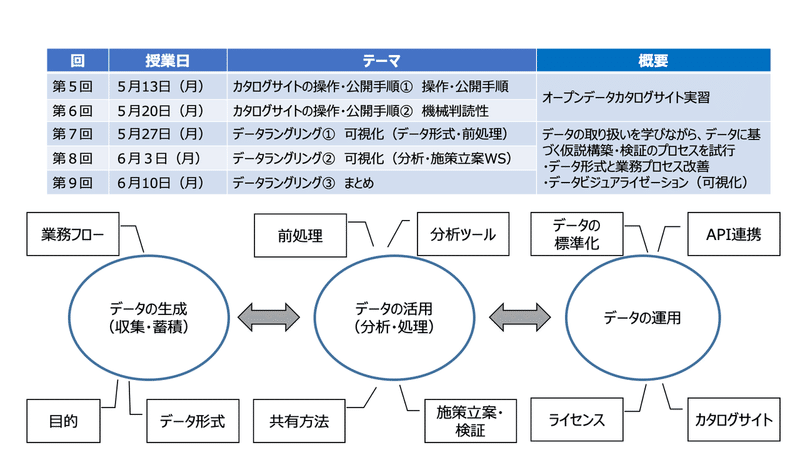

②これからの授業の流れとの関係

そういった意味において、今回から5回に渡って構成していものをお示ししています。今日と来週が「カタログサイトの操作・公開手順」、7、8、9回が「データラングリング」とちょっと聞き慣れない言葉だと思いますが、合計5回がつながっていることをご理解いただくものです。そして、この5回の授業をオープンデータのことから始めているのは、自治体においての動きがオープンデータから始まっていますので、それに沿ってやってみてから考えてみましょうというものですね。

ただ、これを要素として分解して、各授業にどう分配されているかを示すのが下側です。今日であれば、オープンデータのカタログサイトがテーマになりますが、サイトがそもそもどうやって運用されているのか、ということを見ていただくことを通じて、自治体職員がこういうことをやらないといけないのか、ということを知っていただく。その上で、各ポイントで定義とか決められた手順を理解いただくには、やはりカタログサイトそのものを触っていただくことが必要です。次回は、オープンデータの定義の2つ目にあった「機械判読性」について考えます。オープンデータ・データ利活用を考える上で、この「機械判読性」がキーポイントになります。機械が読む、とはどういうことかをきちんと理解しましょう、という考えで、それが一番如実に現れてくるのが、オープンデータのカタログサイトに掲載されているデータを活用するフェーズです。逆に言えば、それがあるから、オープンデータの定義があり、カタログサイトというもので運用しましょう、ということでもあります。

そこから先は、データラングリングという言葉で、見ていくべきポイントに少し広がりをもたせるためにこの言い方をしていますが、何回か言及しています、Tableauを「分析ツール」として使いながら、可視化を学びます。可視化についても、さらに分岐していきます。可視化するために用いる「データ形式」であったり、用いるための「前処理」といった、これらは機械判読性とも関連したものですが、実態としてそれが何なのかを考えていきます。少し種明かししますと、みなさんが準備してきていただいたデータそのものが、機械判読性の観点から適切なのか、データ形式としてどうすればよいのか、そして適切なものにするためにどのように前処理を行う必要があるのか、ということを実際に実行していただくことで、これらのことがよりよく分かるのではないか、という考えです。

その上で、6月3日第8回の授業は、ビッグデータを分析・活用されている会社さんに起こしいただいて、現在開発している分析ツールを持ち込んでいただいて、具体的には人流データになりますが、それを見ていただく形になります。それをどういう「目的」に使うか、という観点と、みなさんが準備するオープンデータと掛け合わせてみる、といったことをできればいいなと思っています。

以上をまとめると、データの生成・活用・運用としました。流れのようになっていますが、相互に関係しているので、左から右に順番にできるようなものでもなかったりします。活用するためにはうまく生成・運用しないといけないということでしょうし、また運用することによって、よりよく活用されるといったものです。そして、それぞれをブレイクダウンしてキーワードを入れていますが、こうしたものを意識しながら、システム設計をしたりあるいは実際に活用するといったこと、それを1つ1つ理解していくということが、地方行政の実務には必要になっているということになります。

みなさんが、この5回を通じてデータの利活用とそのために必要な事柄についてよく分かったということでしたら、今すぐにでも実務で実践できると思います。あるいは、「いやあ、これは・・・」ということでしたら、実務上はまだ課題があるのだなと私も理解できるのかなと期待しています。

3. オープンデータカタログサイト概論

では、今からは、ご用意いただいたデータを実際にオープンデータのカタログサイトにアップロードしてみましょう。前回授業で説明した、昨年度京都府で開催した総務省のオープンデータ研修では、実際に府内市町村の担当者さんに、同じくアップロード作業の手順をしていただきながら、オープンデータについて理解を深めるということをしています。

データそのものは、研修ということでしたので、こちらで市町村別のデータをオープンデータとして用意しておいて、各市町村の方に作業いただいて、公開しました。それによって、研修を完了すると、全市町村がオープンデータ公開を完了するということにした訳です。

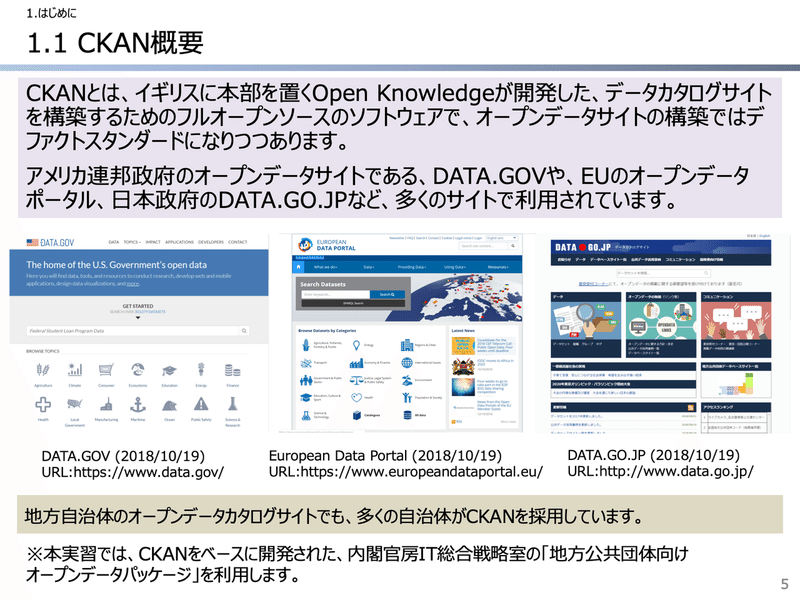

オープンデータのカタログサイトを操作する際に覚えておく必要がある言葉を、その総務省研修資料(https://www.opendata-training.org/)を用いていくつか説明します。

①カタログサイトとは

まず、カタログサイトとこれまで言っていたものについて、改めてご説明しておきますと、オープンデータを搭載するためのサイトの構成をカタログサイトと言っています。これを動かすプログラムの種類としてCKANだったりDKANと呼ばれているものがあります。

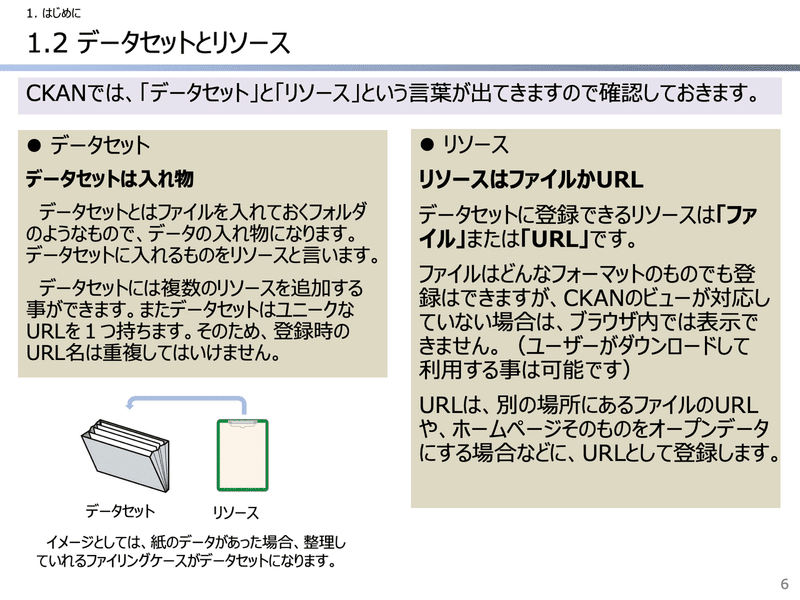

②データセットとリソース

こうしたものの特徴が何かと言えば、データセットとリソースと呼ばれるものです。これらの定義を説明しますと、

データセットは入れ物、リソースは1つ1つのデータです。

先週の授業で、京都府のオープンデータのカタログサイトは、今488データセット、約10000データ、これはリソースのことですね、と言いました。これは、入れ物として488種類のデータセットがあって、データの量としては約10000リソースあります、という形になります。

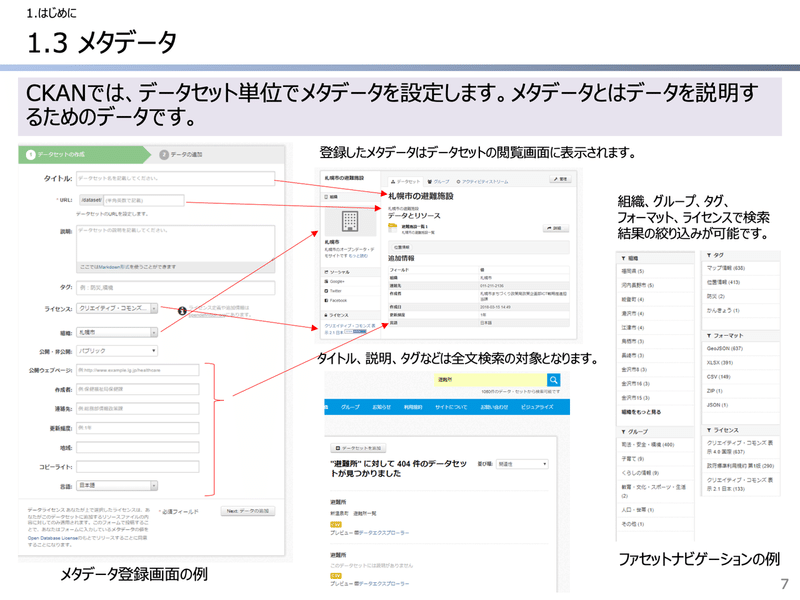

③メタデータ

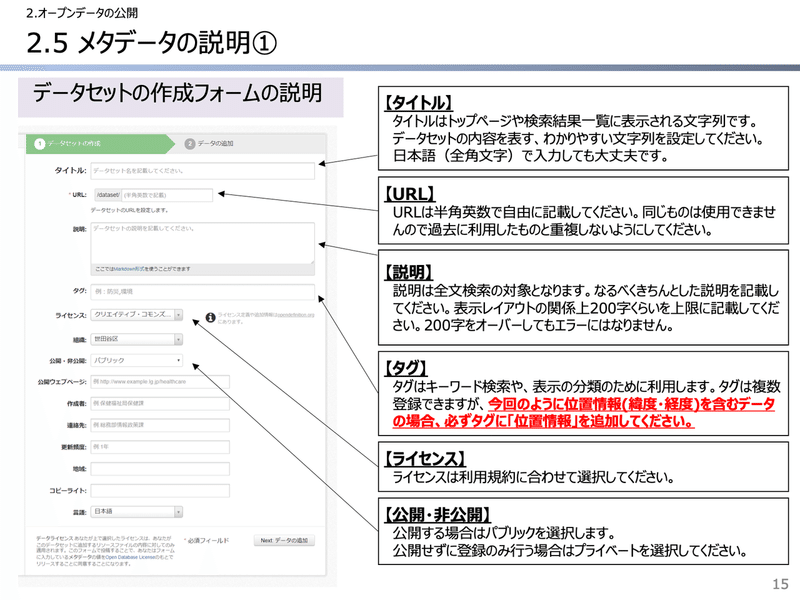

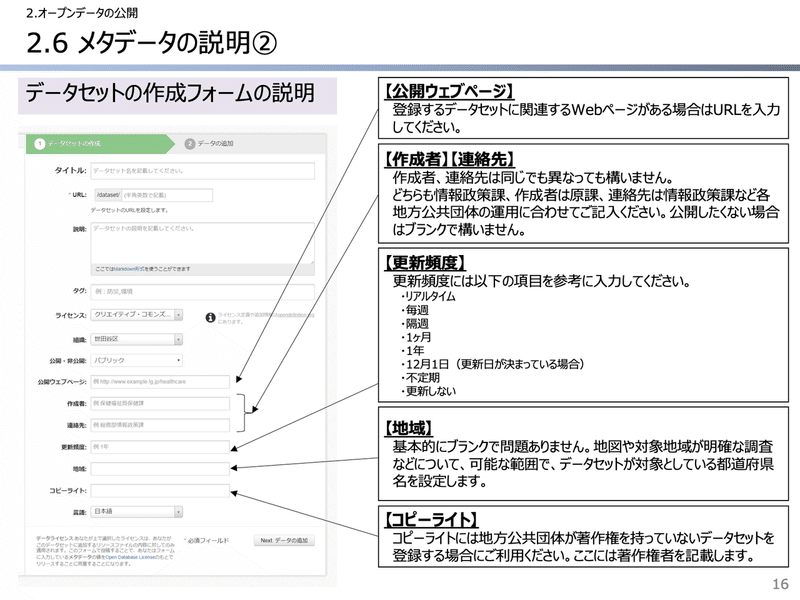

もう1つ重要な言葉としては、メタデータと呼ばれるものです。

メタってわかりますか?データが何であるかを説明するデータです、ここに具体例がありますが、避難所一覧というデータセットがあるとして、その中に、リソースとして京都府内全部の避難所の一覧が入ったデータがあります、と。メタデータとしては、「これは避難所一覧である」ということ、グループとして●●というグループに属していて、この他これこれこういうもので・・・といった、いわば目次のようなものです。

こうしたメタデータを入力していくことが、オープンデータのカタログサイトでデータセットを登録していくときに最初に出てくるものです。

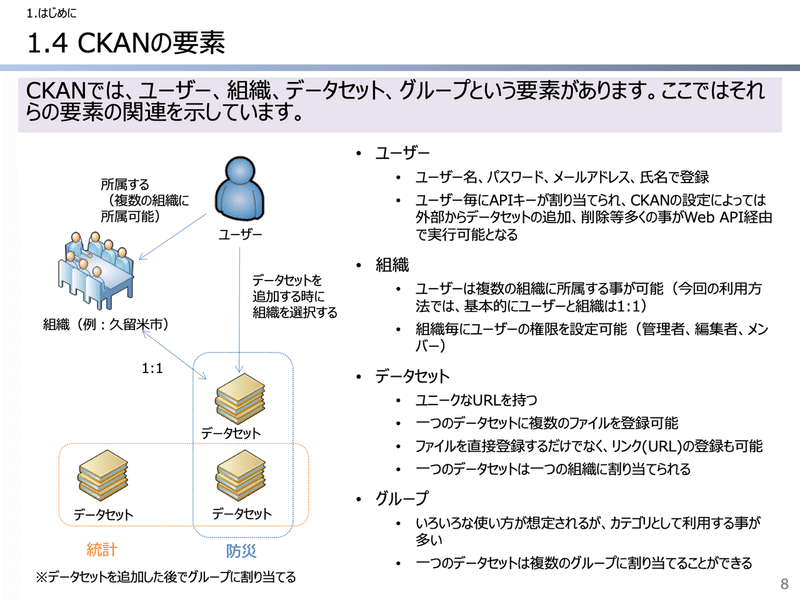

④カタログサイトの要素

以上を前提にして、データセットそのものは、ユーザーつまりここでは市町村だったり京都府だったりですが、ユーザーが属する組織の中に、データセットを入れて、あとで説明が出てきますが、検索しやすいようにどの組織に属しているかや、防災だったり子育てといったカテゴリに紐付けされているといった、これはホームページでもあるようなナビゲーションがあります。みなさんホームページにアクセスした際に、「分野で探す」だったり「個人のお客様へ」といったバナーを見つけてリンクをたどって目的のページに行くこともあれば、最初から検索してページを探すということをされるでしょう。このオープンデータのカタログサイトにとっては、この組織だったりグループだったりがそのナビゲーションに当たるわけです。

なぜそれをそういう風にするか、は、普通のWebサイトですと、自治体のサイトですとコンテンツが山ほどあって、見にくいですよね。いろんなデータもあったり、開いてみると思っていたのと違うということが多いと思います。他方でオープンデータのカタログサイトは、定義としてのオープンデータが格納されている訳で、種類は別にして、中身はだいたい同じな訳です。であれば、さきほど京都府では約1万ファイルと言いましたが、そうすると探し出すことが重要になります。それを容易にするための仕組みとして、CKANだったりDKANだったりが準備されているということになります。

⑤オープンデータカタログサイトを利用するメリット

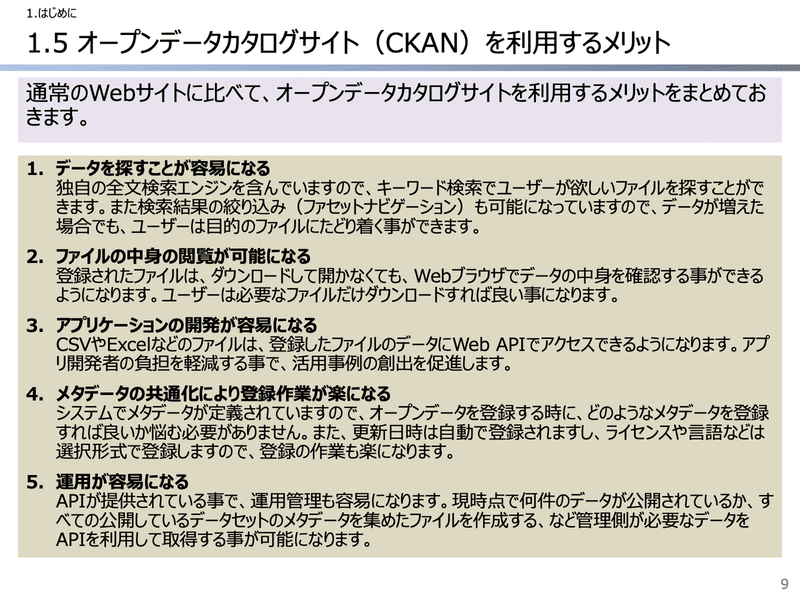

ですので、ここで言われている「オープンデータカタログサイトを利用するメリット」としては、

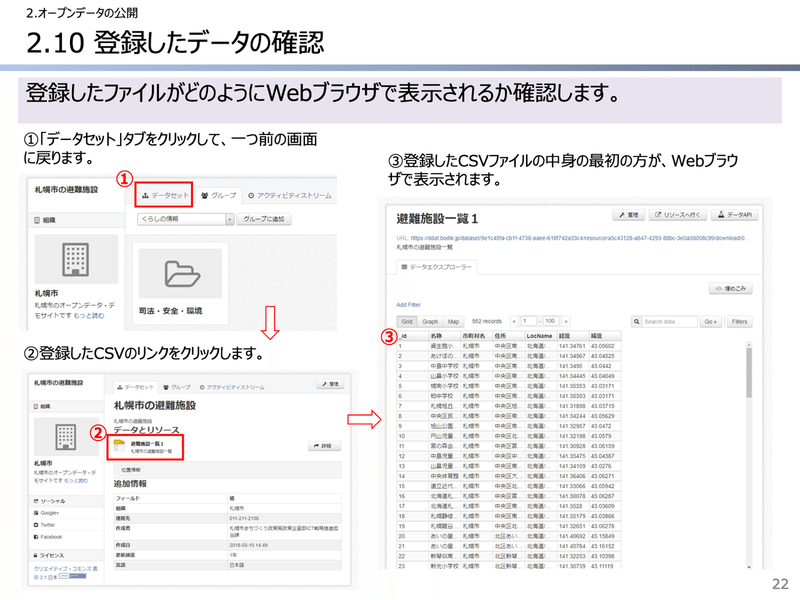

まずは、検索は全文検索ができる、そしてファイルはプレビューできる。CSVファイルとあるし、タイトルを見るとなんとなく内容は分かるけど、実際にダウンロードしてExcelで開いて中身を見てからというのではなかなか大変ですよね。

次に3つめの、APIの話は、来週にしますが、データを取り出して別の用途に使う、まさにこれが2次利用ですが、ここでWebAPIとあるのは、そうしたことを容易にするための仕組みです。

あと、運用側の話となりますが、目次たるメタデータは、同じ形で入力する。RPAの説明のときもありましたが、中身は違うんだけど、書くべきフォーマットが同じであると自動化できるということですね。もっと噛み砕いて言えば、一般の職員が、ではオープンデータを公開しようとなったときに、公開するデータは違うけども、同じ手順で公開作業ができるということです。

最後の運用が楽になる、とありますが、さきほど私が現在データセットが488と言いましたが、これはブラウザ上でこのカタログサイトに問い合わせをして出てくる数字で把握する仕組みがあるという訳です。

4. オープンデータカタログサイトの操作研修

ここから、では作業に入りましょう。

みなさんも、ブラウザを立ち上げていただきましょう。

ここからは、担当職員さんが実際に作業する時、というように頭の中で置き換えながらご覧ください。

①ログイン〜ユーザーの役割〜

まずログインです。通常は、権限ごとに割り振ったIDとパスワードを配布しているのですが、今日はテストIDとパスワードでログインしてください。

アクセスできましたか?開くと、専用のテストページが出てくると思います。今日のゴールは、みなさんが準備してきたデータをこのテストサイトに掲載して、次回以降使っていくための最初の一歩を踏むところでして、作業は淡々とやりますが、残り時間60分程度でまずはともかく最後まで進めてみてください。途中何だろう?というところがあるかもしれませんし、最初に公開手順を理解するには若干駆け足かもしれませんが、ともかくやってみましょう。

ログインいただいたユーザーは、2種類の役割があって、みなさんは今日は登録申請者です。そしてもう1つは公開承認者がいます。通常の何か業務でも、起案と決裁というのがありますが、オープンデータの公開作業にもそれと同じものを手順として設けています。

登録申請者がデータセットとリソースを作成し、公開承認者に承認依頼を行うと、公開承認者がそれを確認して、許可あるいは差し戻しを行うというフローになっています。

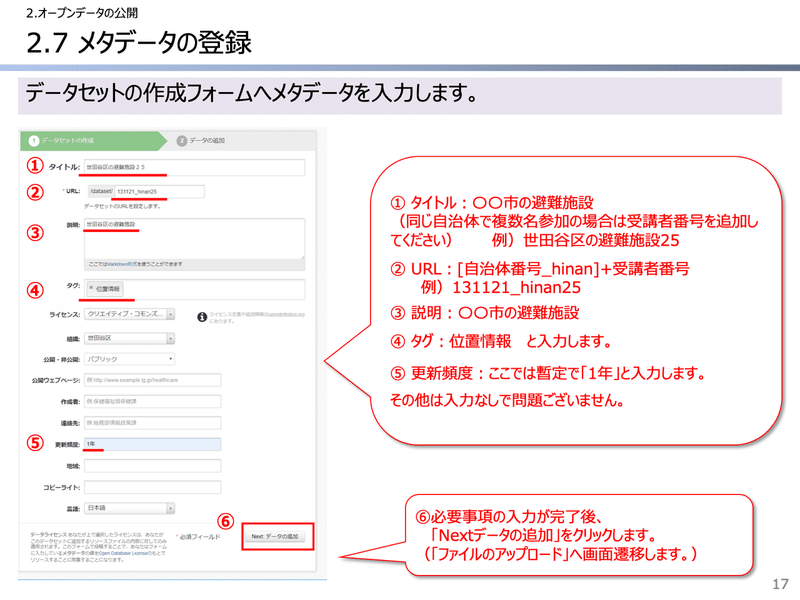

②データセットの作成

では、データセットを作成してみましょう。

「データセット名」と「説明文」とありますが、どのような内容にすればいいでしょう。つまり、さきほど説明しました「あとで検索できる」というのがポイントです。みなさん公開する立場ですと、データの中身はもう理解していると思いますが、利用する立場に立ってみると、初見で中身を想像することが難しいというのはお分かりいただけるかと思います。

データセットを考えた上で、それだけでは不十分になる点を説明文で補足するということになりますね。では、みなさん準備されたデータを改めて眺めてみて、どのように書いたらいいか考えてみてください。

次の項目に、ライセンスがありますが、今日はこのまま「CC-BY 4.0」にしておいてください。

昨年市町村さんと実施したオープンデータの研修では、入力する内容は決まっていました。それを手順として担当職員さんが実施した形ですが、今日は違います。授業冒頭に申し上げたように、オープンデータの生成・活用・運用をトータルで考える必要性、それに基づくと、今日の作業がどのように位置づけられるかご理解いただくためにも、こうした枠組みを意識しながら、といっても最初は何のことだか分からないかもしれません。ですので、テストサイトで実際に作業をしてみて、ご自身あるいはクラスのみなさんが作業した内容を振り返りながら、理解いただくという形としています。

事前に作業をしたデータが、そうして理解いただいたところから、具体的にどのように変更したらいいか、ご自身で考えてやってみることが重要です。

もう1つ重要なのは、後で直せるということです。であれば、直すときにはどのように直すことが適切なのか、例えば、誤りがあったので、いきなりしれっと書き換えてしまうというのがよいのか。説明文の項目があるとおり、それであればいつ・何について・どのように直したのか、を追記するということが可能ですので、自分はわかっていても、利用者はそれが分かるようにそれを行うこと、また、全文検索ができるということは、検索する利用者を想定して修正するのであれば、元の表現も残しておいた方がいいのではないか、といったような考え方が求められる訳です。

次は、以下の情報の入力です。

データセット名、説明、ライセンスの次に、更新頻度があります。今回はデータの種類でどのような更新頻度があるか、様々だと思います。次は、作成基準日、いつ時点のデータなのかということですね。これらは今後も更新することが前提になっているデータを格納するという、オープンデータのカタログサイトの性質が出ていると思います。

あとは、組織名、データの出元ですね。そして、追加事項としてメタデータとして記載しておいた方がよいと考えられるものを追加もできます。

次に分野です。

ここでは、大分類>中分類>小分類、と予め決まっている分類がそれぞれ振り分けられています。例えば、行財政情報>行政情報>公共施設、といったようなものですね。今日は、予め決めている枠組みの中で、できるところでやってみましょう。足りない部分があるときには、分類の内容を追加することもできますが、基本的には決めている分類でやった方がいいと思います。なお、統計データも今日はたくさんご用意いただいていると思いますので、それは統計データの分類にしておいてください。

ご用意いただいたデータが、どの分類にも入らない場合は、その他にしておいて、ともかくも分野のどれかには入れてください。

あとは、更新頻度・作成基準日・連絡先・担当名など、追加情報といったものも書いていきます。

それから最後に新着情報にチェックしますと、オープンデータ新着情報に登場するという流れになります。

データセット作成ボタンの上に、「公開日時の設定」や「掲載状況」などが選べると思います。掲載状況を選択すると下書きとして保存とありますので、これを押します。続いて、このデータセット下書きに、リソースを追加する手順になります。つまり、リソースを追加した後に、公開承認者にお伺いを立てるという流れです。

③リソースの追加

それでは、リソース追加してみましょう。

「リソースを作成」を選択して、ページの下に「ファイルをアップロード」を選択できると思います。パソコンの保存しているところからここにドラッグしてもいいですし、「ブラウズ」からファイルを選択することでもできます。

ざっとみなさんのものを見ていますと、ここで「CSVに変換」という機能があるのですが、みなさんのものではCSVにそのままではうまく変換できないので、プレビュー機能で中身を見てもらうようにしましょう。みなさんのご用意いただいたデータの中身に応じてどのようなプレビューがいいか考えて選択してみてください。

地図の場合ですと、緯度経度が入ったデータをお持ちの場合は、プレビューで地図を選択し、Longitudeであれば経度、Latitudeに緯度を選択してください。

続いて、リソースのタイトルと説明です。さきほどのデータセットのタイトルと説明同様に、何を入れることがいいのか考えてみましょう。つまり、データセットと全く同じ文字情報ですと、分かりやすいかといえばそうではありません。記述の密度を変えるとよいのではないでしょうか。また、検索してデータを探すことを想定して、検索するときに思いつきやすいものにしておく、その補助線となる情報を入力しておくといった考え方ですね。

冒頭に申し上げたような生成・活用・運用の観点からは、こうしたデータセット・リソースを蓄積していく上で、どのような命名規則を持たせるかということが重要ですね。そのため、通常は定期的にデータを増やすのであれば、最初の搭載のときに、さきほどデータセットに入力していった更新頻度であるとか、リソースの種類がどのくらいになるのかという見通しを立ててから搭載していくという段取りを踏んだ方がいいかと思います。

さて、入力されたリソースを確認しましょう。これまで説明したことが間違いなく入力されたか、そういうこともきちんと確認しましょう。

確認ができたら、掲載状況としては下書きですので、ここで「公開申請」を出すということになります。

では、公開承認に向けた作業を確認してみましょう。

トップに戻っていただくと、承認依頼一覧の画面が選べますので、公開すべきデータセットを選択して、中身を確認し、「承認申請」を押してください。なお、リソースの中に下書きのものがあったりすると、承認申請がうまくいきません。そのデータセットに戻って、作業を完了させることが必要となります。

ここまで行けば、公開承認です。公開承認者がログインしなおして、チェックをして公開するということになります。

流れとしては以上です。手順として一定慣れが必要かなとお感じになったかと思いますが、このくらいの手順習得であれば、それぞれデータを持っている担当課で作業・公開承認を行う、ということが可能かと思います。あるいは、京都府はこちらの方式を採用していますが、公開頻度がそれほど多くない場合は、すべて公開承認は一元化するというような形もありうるかと思います。

5. オープンデータカタログサイトの役割を改めて考える

京都データストア自体では、この他どのようなコンテンツがあるか説明を続けます。まず、利用規約です。オープンデータのカタログサイトで気をつける必要があるのが、当該データがどのような条件があるのかです。オープンデータの定義の中に、2次利用可能なデータを公開するとありますが、そうした条件が明らかでないと安心して使えません。

これは、みなさんが利用者側であってもそうですし、ここでは運用側であるとして、そのような利用者側にとってどのような条件でデータを提供するかを考える必要があります。

①利用規約を見る〜クリエイティブ・コモンズとは〜

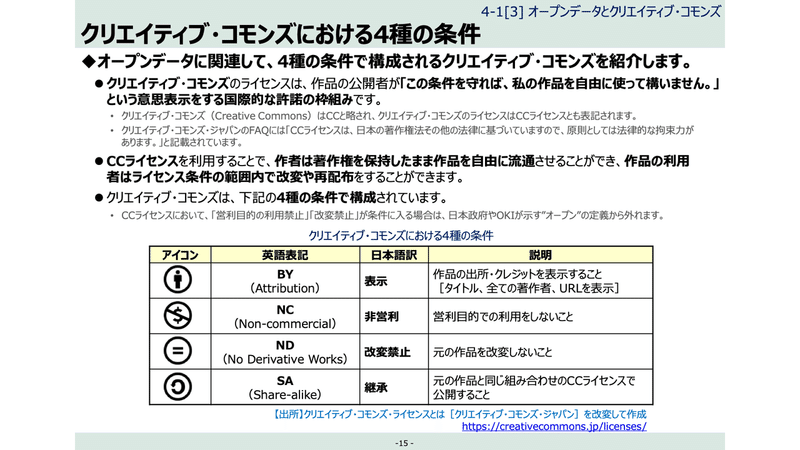

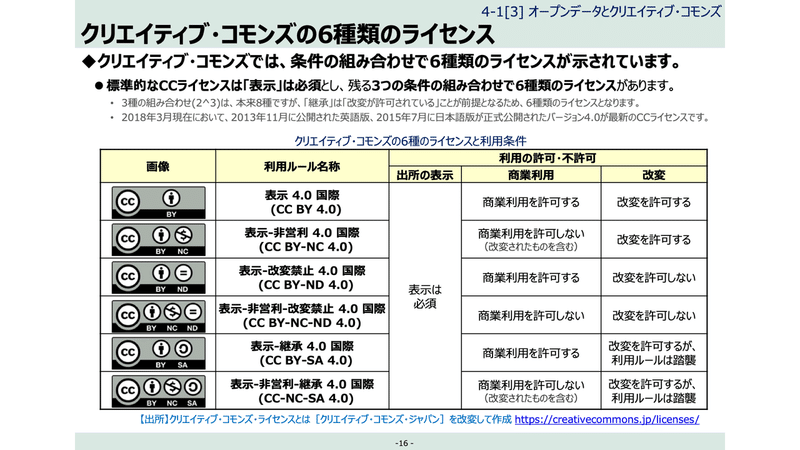

(出典:総務省ICTスキル総合習得教材 コース4 「オープンデータ・ビッグデータ利活用事例」4-1 オープンデータの利活用https://www.soumu.go.jp/ict_skill/pdf/ict_skill_4_1.pdf)

そうしたときに、採用されるライセンスの方法として「クリエイティブ・コモンズ」というものがあり、CCライセンスともよく言われますが、これを採用することで、著作権を保持したままで作品、今回の場合ですと公開するオープンデータを、自由に流通することができ、利用者はライセンス条件の範囲内で、その改変や再配布といった2次利用ができる訳です。

具体的な中身は、条件として表示(出所・クレジットの表示)や、非営利限定、改変禁止、元のCCライセンスで公開することを求める継承といった4種類の条件を組み合わせて、6種類のライセンスがあります。今回のサイトでは、すべて表示4.0国際に一旦は統一することにして、個別のデータセットで例外的なものがあればそれを用いるとしています。

あとは、一般的なホームページ同様に、お知らせやお問い合わせといったものがあります。京都府のカタログサイトには市町村のオープンデータもありますが、ひとまずは京都府で全部問い合わせを受けるとしています。

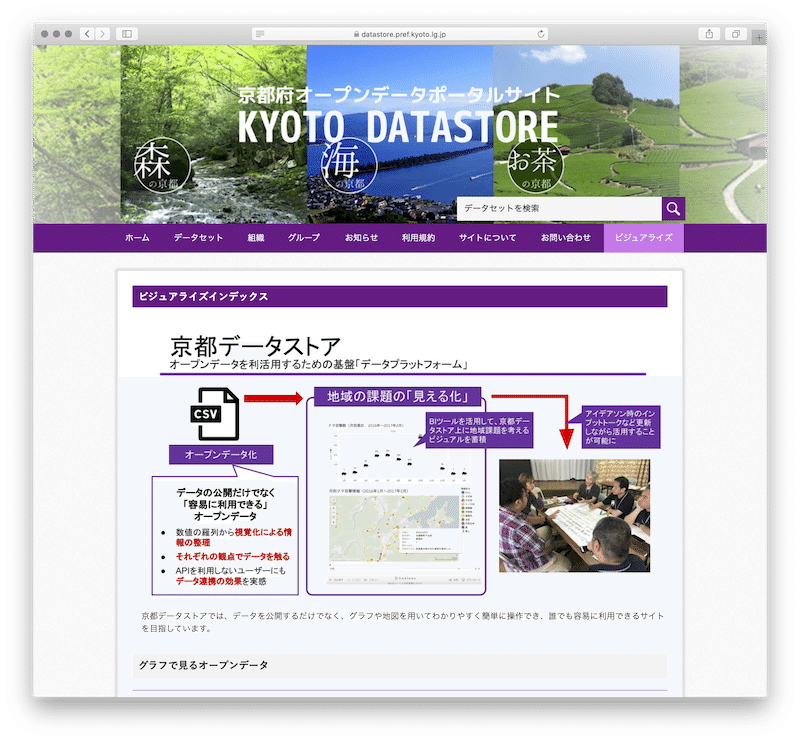

②オープンデータの可視化

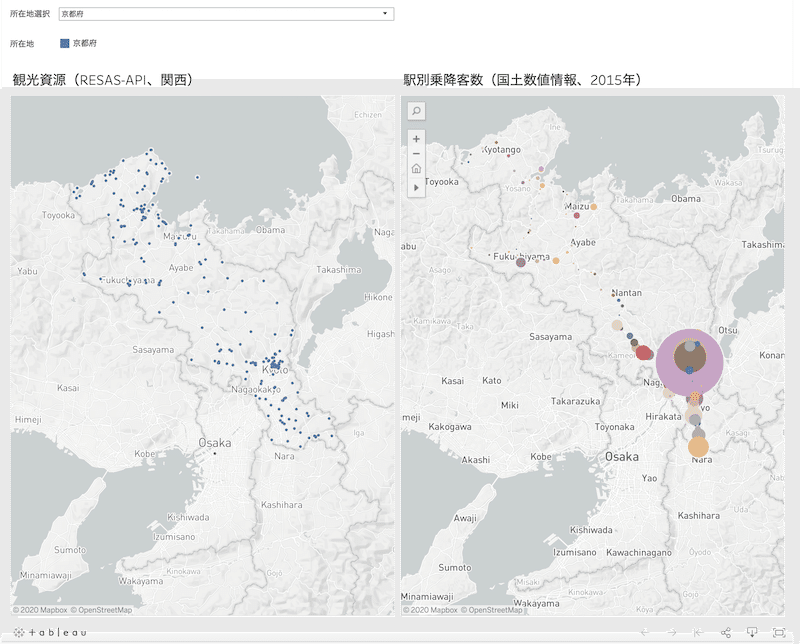

また、「ビジュアライズ(https://www.datastore.pref.kyoto.lg.jp/integrationindex/)」とありますが、公開シているオープンデータを自ら用いて、データの可視化を行っていることが京都府の大きな特徴です。みなさんにも回覧しています、執筆に参加した『プロ直伝 伝わるデータ・ビジュアル術』でも、こうした可視化の取組は、京都府だけでなく、札幌市や横浜市、生駒市といった他の自治体でもされていると書きました。その際にはTableauを用いることが多いですが、さらに京都府のオープンデータだけでなく、他のオープンデータ、例えばRESASであるとか国交省の国土数値情報のデータと組み合わせて可視化をするといったことをします。

例えば、国土数値情報から駅の乗降客数データと、京都府内の観光資源の場所を組み合わせて、鉄道で観光客が移動しているしていないということを示したものです。

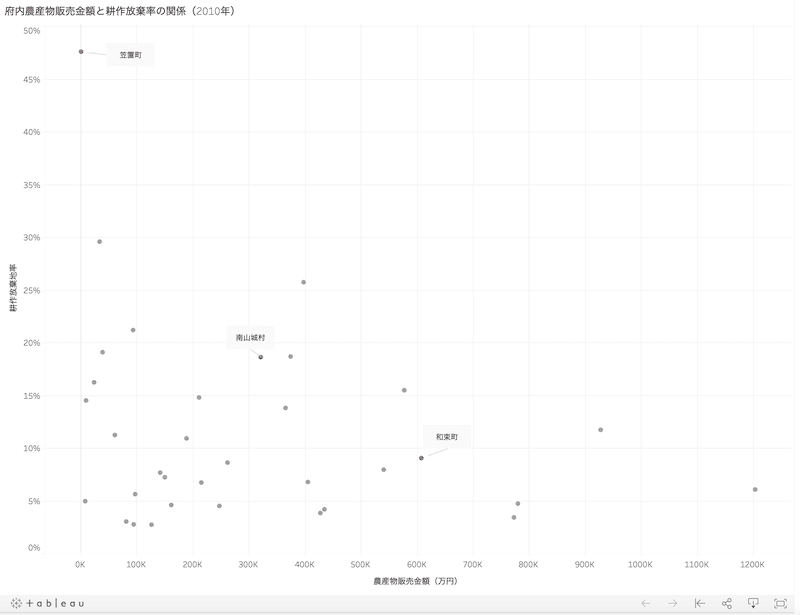

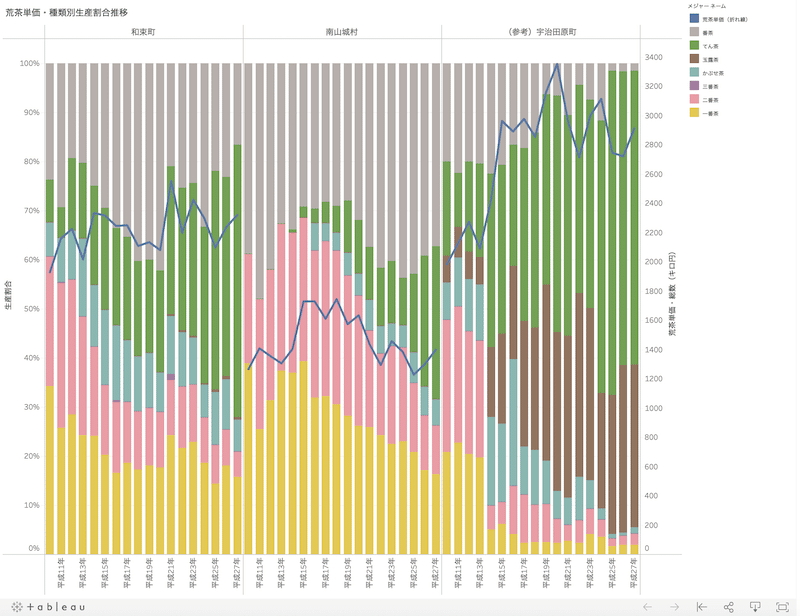

また、耕作放棄地の市町村別データを散布図で示しています。これによって市町村によって農林水産業の生産額と耕作放棄地の関係を示したり、個別のお茶の生産量のトレンド比較を示し、その変化が何を原因としているのかを考えるための糸口にしたりといったことをしています。

6. まとめと次回授業について

①まとめ

さて、今日ご説明したオープンデータのカタログサイトの運用方法、その操作手順としては様々ですが、そこで考えるべきポイント、例えばデータセットのメタデータにどのような情報を入力すべきかや、データセットとリソースの関係などポイントがあったと思います。そうしたものは共通です。なぜなら、公開するオープンデータは同じものでして、入力すべき項目なりは同じでないと、さきほど可視化でご説明したような、様々なデータを組み合わせるといったことが簡単にできない訳です。同じ分野のデータでも、組み合わせることができるような形できちんとオープンデータにするといったことを、運用側は考慮しておかないといけません。それが、今後説明することがあると思いますが、データの標準化やそのために必要なドキュメント類の参照といった技術的なこともきちんと理解する必要があります。こうした利用者側の視点、今日はみなさんには「どうやって入力したらいいのかな?」と思われたフェーズでそうしたオープンデータにとって必要な体系のポイントが少し垣間見れたんだとお感じになればいいのかなと思います。

そうしたお作法のようなものをきちんと踏まえた運用を考えることが、オープンデータの価値を高めることにもなるということで、今後もこの論点には戻ってくると思います。

では、せっかくなので、みなさん作業いただいたものを承認してみました。いろんなものをデータを入れていただきました。それを使って授業をやっていきますので、他の人たちが投稿されたデータも見てみてください。

②オープンデータと情報公開

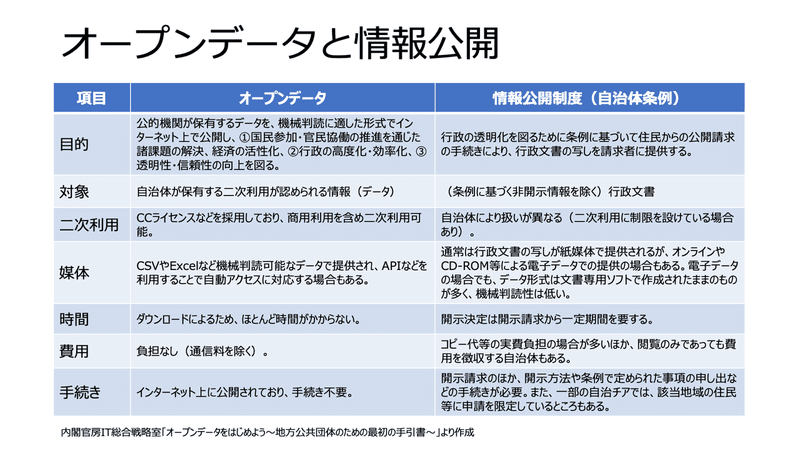

今日の京都府立大学の授業の時にあった質問で、「オープンデータというが、すでに行政はさまざまなデータを公開しているが何が違うのか?」というものがありました。

この点は、さきほどクリエイティブ・コモンズのところで説明したことがその答えなのですが、よく「情報公開」と「オープンデータ」の違いについて論点になりますので、ここで示した資料について改めて補足します。

「オープン」が「公開」と概念が重なっていることから、こうした混線がありますし、情報公開にも資するのでオープンデータにしておきましょう、つまり、情報公開請求しなくても、オープンデータのサイトからダウンロードすれば手間をかけなくていいよね、という話があります。しかし、これらは別のものでして、例えば、情報公開では公開結果として紙をスキャンしてデータだといって渡すことがあります。これではそのデータをうまく使いことができません。

しかし、オープンデータの定義には、今後取り上げますが「機械判読性」というものがあり、コンピューターで容易に使える形式であることが求められます。そうしたところで、情報公開とオープンデータは出自が異なりますので、重なったところに着目するよりも、むしろ異なる点をきちんと理解することが、情報公開の方にとっても有意義であると私は考えています。つまり、情報公開への対応は、それを保存する簿冊で確認して、それを複写することで公開しようとします。しかし、データ利活用で言う「収集」「活用」「運用」のフェーズで考えると、その手前に電子的な方法で文書を作成し、それを保存しているわけですので、データの形で提供することが、その活用に資することであれば、オープンデータとして提供することを検討するといった考え方です。

あくまで、オープンデータとしてのニーズとして、情報公開請求が多いことをとっかかりにすることはありますが、あくまでニーズ把握の一手段です。データをどのように活用し、そのためにどのような形で収集して蓄積しておくか、といった観点で業務を見ていくことがまずあるべきだということです。

③次回授業について

次回の授業は、実際このカタログサイトをどう使っているのかを考えます。実際の活用事例を参照しながら、実際にみなさん投稿いただいたデータなりを使いながら、とりわけ機械判読性について考える授業にします。他に参照すべきものとしては、内閣官房で収集している事例集「オープンデータ100」、まだ100はないですけども、アプリなりも紹介されていますので、興味があるものは実際にインストールして使ってみてください。

特に全体を通して質問はないですか?

今日のこの説明、都合3回目なんですが、やはりオープンデータのカタログサイトの操作は、楽しくないですね(会場笑)。入り方が「何か新しい仕事だなあ」というように見えてしまいますよね。別に楽しい必要はないのですが、これができないとオープンデータの推進ができない、というと、なんとも言えないものですね。確かにこれまで職員がやってきた考え方とは違うところを要求するわけですので、今後のために必要な頭の切り替えが何よってもたらすことができるか、いつも考えながらこの説明をし、実際にカタログサイトの公開手順をしていただいているのですが、また次の機会に考えていきたいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?