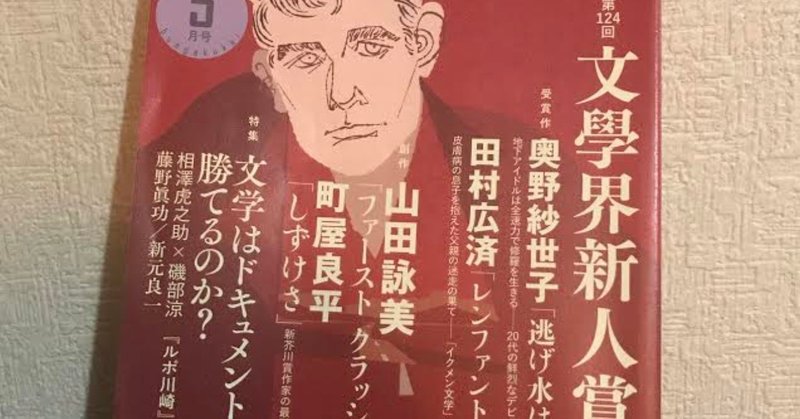

書評:『しずけさ』町屋良平(文學界5月号掲載作品)

僕には鬱病になった親戚がいる。朝から晩までテレビの前で横になり、テレビを観ているのか観ていないのかも分からないほどに何の反応もない。もともと無口な人ではあったが、輪をかけて口を利かなくなり、動かないが食べはするのでぶくぶくと太り、ガタイの良かった身体と端正な顔立ちは見る影を潜めた。原因ははっきりとしていた。自営業を営む親戚の実家の経営が傾き、実家を継ぐためにその手伝いをしていた親戚の人生の展望が失われてしまったからだ。それでも、僕の父が借金を肩代わりし何とか破産を逃れ今も細々と営業している。父は何も言わなかったが、母はその詳細と不満を僕に語った。僕も母側に立ち、せめてグータラしてないで働けよと親戚の家のテレビの前で寝転ぶ姿を尻目に思っていた。やる気を見せろよと……。社会に出たこともなく、親のすねかじりだった僕が愚かであったのは言うまでもない。しかし、鬱病と言えば今は幅広く疾患として認知されているかもしれないが、15年以上前はまだまだ、特に日本の片田舎ではただの“甘え”くらいにしか捉えられていなかったことはその当時の僕の感覚としてあった。

この作品では、憂鬱と不眠とで退職した主人公の棟方くんが実家に戻り、その近所にある久伊豆神社で家庭の事情で深夜に家から追い出されている小学生のいつきくんと出会い、二人の真夜中の交流から棟方くんが再就職活動を行うまで回復していく過程を描いている。ここで特筆すべきなのは、棟方くんは病院で診断は受けているものの、重篤な精神疾患を患っているわけではなく昼夜逆転の生活を送っており、本文でも――棟方くんが前職を退職した要因はただのゆううつでしかなく、勤務先はブラック企業でもなければハラスメントをふくむ深刻な人間関係の不和もない。ただなんとなしのゆううつと不眠でかれは仕事を止めてしまった。――と書かれている通り、極めて困難な劇的な状況下の人物ではない極々ありふれた日常に焦点を当てていることである。これはいつきくんの場合もそうで、彼の家族は深夜に彼を家に置いておけない特殊な事情があるものの、それ以外は暴力を振るうわけでもなく学校でいじめられているわけでもなく、ただ深夜に神社で家に戻るまでの間、時間を潰さなければならないという特別に悲劇的な少年でもない。そして、二人ともその状況をよく理解しており、しかしその「ゆううつ」を如何ともし難い自身に悲観していることが身体と心のズレとなって物語の射程を押し伸ばしているところにこの小説の凄さがある。

芥川龍之介は遺書にその自死の動機として「僕の将来に対する唯ぼんやりした不安」と記していたことは有名だが、プロレタリア文学が台頭していた当時、ブルジョア作家として批判もされていた彼の苦しみも、もしかしたらこういうところにあったのではないか。LGBTQやフェミニズムやポリコレによる、いわゆる弱者の権利や主張が声高に叫ばれる今、貧困層でも、性的マイノリティでも、身体障害者でも、低学歴でもない人間に果たして物語はないのだろうか? そんなことはないということは誰にでもわかる話であるが、それもマジョリティ側の大きな観念として捉えられ、人々はそれぞれがSNSで自身のメディアを獲得した結果、政治的イデオロギーをその生活に癒着させてしまった。20世紀ドイツの哲学者カール・シュミットは『政治的なものの概念』で「友敵理論」を展開したが、今は「マジョリティVSマイノリティ」という大きな分断が起きているのではないか。芥川は生活と芸術は相反するものだと考え、生活と芸術を切り離すという理想のもとに作品を執筆したといわれる(晩年はその考えを一変させ、「大導寺信輔の半生」など告白的自伝を執筆してはいるが、これが彼の精神を蝕んだと考えることもできる)。

僕自身、物語を書く上で食うに困ったことも無ければ、両親は存命で離婚もせず仲睦まじく、五体満足で重度の疾患もないし、Fランだが四年制大学も卒業し、就職もできた(現在はフリーランスだが……)。恵まれ過ぎていることに罪悪感を抱くことさえ許されない恵まれようであり、こんな僕に書くべき物語などあるのだろうか? と自問し続けてきた。そんな僕の暗闇に一筋の光を与えてくれた今作に町屋良平の小説家としての計り知れない可能性を感じた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?