第7回 神戸・新開地「『楠木新』が生まれるまで①」

50年前は憧れだけで終わっていた

私は2022年から自宅近くの関西学院大学に週に一度聴講生として通っている。

先日、授業を終えて教室から出ると、1回生の男子学生から「今の授業は、何のために受講しているのですか?」と声をかけられた。「カルチャー論に興味があるからです」と答えた。

その学生は面白いと思った人がいると、声をかけて話を聞いてみるそうだ。

たとえば、学内で個性的な服装をしている人がいれば呼び止める。私は若者しかいない大教室でただ一人の高齢者だったので目立ったのだろう。

「何かを発信しようとしているのですか?」と訊くと、漫才などの演芸に関心があるという。彼は色々な人に話を聞いて、自分の足でネタを集めて、M-1(若手漫才師のコンクール)等のコンテストに出ることも検討しているそうだ。

子どもの頃に神戸松竹座に通った私も演芸には関心は高く、強い興味を持っていた。

しかし彼は私よりもはるかに行動が伴っている。同じ大学1回生の時は、授業に興味が持てずに、実家近くの神戸・新開地でパチプロのような生活を送っていた。

前回にも書いたように、新開地にあった神戸松竹座の舞台の上で、漫才や落語、漫談、奇術、腹話術などを披露する芸人さんには強い憧れを持っていて、何か自分も発信できないかと漠然と思っていた。

もちろん自分のキャラとして、お笑い芸人というタイプではないので、放送作家や評論家などを頭に入れていた。実際に、関東と関西の漫才比較の文章を書いて投稿した記憶もある。

しかし結局、5回生まで大学に在籍したが何も見つけられずに会社員になった。

大空テントさんが羨ましい

1979年からの生命保険会社の新入社員時代は、名古屋市内の今池にある支社で働いていた。

当時、板東英二が、今池芸音劇場に上岡龍太郎や横山ノックなどの上方の芸人を招いて演芸会を開催していた。

日本テレビの『お笑いスター誕生!!』でグランプリを獲得した九十九一や上岡龍太郎の弟子の大空テントなども参加していた。

上岡龍太郎と弟子の大空テントが舞台の上で、

「君は、税務署に申告に行くと、福祉事務所に行けとアドバイスされたらしいな」(上岡)

「エッ、どうして知っているのですか?」(テント)

「昨年の年収は、いくらだった」(上岡)

「それは、言えません。が、師匠ですから言います。3万円です」(テント)

とか、本当かどうか分からない立ち話をしながら観客を沸かしていた。

そのあと大空テントの漫談が始まった。

「このギャグわからん人ほっときますよ。義務教育やないねんからね!」の定番のギャグも披露したが、スベリまくった。

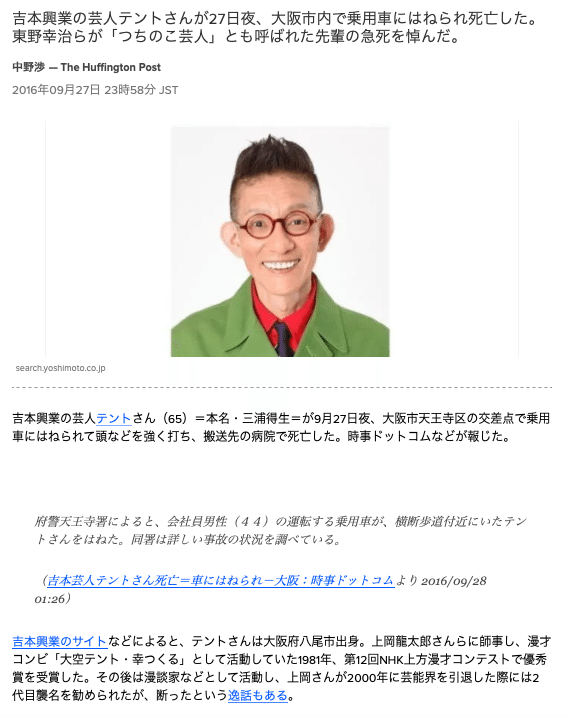

https://www.huffingtonpost.jp/2016/09/27/obituary-of-tento_n_12224912.html

会社員生活も楽しくなり始めた私だったが、舞台上で、自分の芸だけで、お客さんに対峙していたテントさんに対して「かっこいいなぁ」と羨ましさを感じながら観客席に座っていたことを思い出す。

この頃、やはり何か演芸関係のことにタッチできないかと考えて、神戸市役所への転職の願書を取り寄せたりもしたが、次のステップへの絵は何も描けていなかった。

阪神・淡路大震災で会社員生活が揺らぐ

入社以来、名古屋―大阪―東京―大阪と三都市圏を転々とした。支社―企画調査―法人営業―人事―支社次長と勤務地や業務は変わりながら組織の階段を順調に昇っていた。

色々な仕事を経験できたことも飽きっぽい私にはラッキーだった。

そうした仕事中心に回っていた生活を見直すことになったきっかけは1995年1月に起きた、阪神・淡路大震災だった。私が40歳の時である。

神戸出身の私にとって、幼い頃から慣れ親しんだ街の景色がすべて一変して衝撃を受けた。生まれ育った新開地界隈や父母が住んでいた神戸市灘区、住んでいた宝塚市でも大きな被害が生じていた。

私が学生の頃は、新劇(邦画)、 新劇会館(洋画)が並んでいて、いずれも 2番館だが、邦画、洋画の各々魅力ある 作品が上映されていた。

新劇では、東映の高倉健主演の『網走番外地」シリーズや、 新劇会館では、アラン・ドロン主演の『太陽がいっぱい』 をはじめいろいろな映画を鑑賞した。

私の家に遊びに来て一緒に芋掘りをした娘の同級生が家の下敷きになって亡くなったことを翌日に知った。娘と彼女が入れ替わったとしても何の不思議はなかった。

震災の数日後に、給水車が来ている小学校に行くと、愛知県岡崎市の消防士が、徹夜で駆けつけてくれていた。

校庭では、両手に重いポリバケツを持って家まで帰るおばあさんが多かったので、名前も知らない人たち同士で手分けしておばあさん達を車で家まで送った。玄関先で深々とお辞儀をしてくれたおばあさんの姿を見て、会社の仕事でこんなに人に感謝されることはしていないと痛感した。

仕事においても保険会社の支社の管理職として震災対応に忙殺された。半年はずっと家と職場を往復するだけの毎日だった。

私自身は、自宅は損傷を受けたものの、家族も無事で、収入や生活も問題がなかった。

一方で、自宅全壊によって二重ローンを抱えた友人や、本人と妻の双方の両親を家に引き取った同級生もいた。自分が安全な立場にいることにも居心地の悪さを感じていた。

震災での仕事が一段落してからは、再びこのまま会社員を続けてよいのかと繰り返し自問を始めた。神戸で仕事をすることも頭をよぎったが、まだ子どもは小学校の低学年だった。

それよりも何よりも会社を離れて自分ができることは何もなかった。

私が自立できる場所はなかった

40代になって「上司から言われていることだから」「稼ぐためだから仕方がない」「みんなそうしているから」といういつも耳にしていた周囲の言葉が、気になり始めた。

上司や同僚は、私ほど組織内で働くことに違和感を持っていなかった。会社員や公務員、教員などの子弟は特にそうだった。

私のひっかかりは、商売人や職人、アウトローの人たちに囲まれた中で育ったことに関係していると思っていた。

余談であるが、私は一緒に働いている人の生い立ちとか家族構成などに関心を持っていた。聞ける範囲ではできるだけ知ろうとしていた。そういうのが分からないと一緒に良い仕事はできないと思っていたからだ。もちろん自分もさらけ出す。神戸・新開地界隈で育ったことは、そこでは大きなアドバンティジがあった。商売人の子どもは面白い人が多かった。

この頃に転職を勧める人材会社の面接を受けたことがある。

今ほど転職が一般的でなかったので少し緊張しながら臨んだ。そこで気がついたのは、勤めている生命保険会社が嫌なのではなくて、サラリーマンのまま人生を過ごしていくのが納得できないということだった。

当時は、手ごたえのあることに主体的に取り組みたい、組織の中に安住したくない、自分なりに個人として自立したいと思っていた。

そのイメージこそが、子どもの頃の新開地界隈の大人たちが組織に寄りかからず自分の足で立っていた姿である。

私は、震災後に医務総務課長という役職に就いた。生命保険会社の医療保障にかかわる責任者で、医師の資格を持つ医務職員の人事課長も兼ねていた。

対外的には医務総務課長の名刺を見せると、医療にかかわる人たちは思いのほか反応してくれることに気がついた。医療産業は当時でも30兆円という巨大なもので、しかも規制の多い産業なので自由化について議論も活発だった。

そこで「医療に関する自由化の分野でオピニオンになれないか」と考えた。

医療関係のNPOが開設している電話相談を受ける研修を受講したり、関連する講演やセミナーにも参加したりした。

また生命保険業界の学会誌に医療分野の自由化に関する論文を投稿したこともあった。

しかし私の活動が広がっていく感じはなかった。

医療分野は基本的には資格(医師、看護師など)を持った人が中心の世界で、保険会社が担当できる分野は一部だけだ。多少の発信はできたとしても限界がある。やはり「自分が何かをやって直接喜んでもらえる人が必要だ」と痛感した。

また私は以前のnoteにも書いたように、中学生の頃は深夜のラジオ番組のファンだった。

リスナーとしてハガキを書き、MBSラジオの深夜放送「ヤングタウン」のクイズにも挑戦したことがある。

ラジオは広く一般の人に情報提供したり、音楽を流したりする内容が中心であるが、「組織で働く人(サラリーマン)」に絞って発信するラジオ番組があってもよいのではないかと考えていた。

40代半ばの時に、吉本興業と南海電車が共同して主催した人材発掘のオーディションにも参加したことがある。

余談であるが、当時は支社長職だったので、知っている人が来ないかと少し気にしていたが、頭を黄色に染めた若者や楽器を抱えてくるミュージシャンなど、職場では見かけない人ばかりだったので安心したことを思い出す。

「サラリーマン向けのラジオ番組を作成したい」という簡単な企画書を提出して面接を受けた。面接官は当時、料理雑誌「あまから手帖」の編集主幹を務めていた門上武司氏だった。

「ユニークな内容だが、自分にはよくわからない」と率直に話してくれた。

勤めの傍らいろいろと動いてみたが、すぐにものになるようなものはなかった。

中学・高校の友人が導いてくれた

関連会社に出向した45歳の時に、神戸高校時代の友人のM君に会いに行った。

彼は関西大学商学部で教鞭をとっていた。

私は健康保険制度や医療保障について、基本から学んでみようかと相談に行ったのである。

私が、生保業界の経営学会に医療に関する論文を提出したことを話すと、M君は「お前、それはもう学ぶ方じゃなくて教える側に回った方がいいぞ」と、土曜日のビジネス講座で非常勤講師になることを勧めてくれた。

翌年の2001年4月、関西大学で毎土曜日の夕刻に「医療保障とリスクマネジメント」という講座を半年間担当した。講師をすることについては、勤めていた生保会社の出向先の社長も快く了解してくれた。

たまたま高校時代の友人に話を聞きに行ったことが、それ以後の大きな変化の端緒だった。

60人を越える学生の意欲、関心の幅は大きいので、私一人で14回の授業を受け持つのは荷が重かった。

そこで医療の電話相談を行っているNPO団体の代表者、重度障害者施設の園長、大学教授を兼ねている心療内科医、ホスピスで学んでいる大学院生など、医療に関わる多方面の人々をゲストスピーカーに招いて講義を進めることにした。

その授業でゲストスピーカーに来てくれた、楠中学、神戸高校の同窓生であるS君の授業は圧巻だった。

彼は大阪教育大学で障害児教育を学び、卒業後も仲間と一緒に手弁当で障害者の環境整備に取り組み、重度の身体障害者施設(社会福祉法人)を立ち上げて園長を務めていた。

彼が仕事の内容を語ると、大教室が軽い興奮状態になった。

ある日、重度の障害を持つ男性が、生まれて初めて自立を体験する宿泊研修に参加した。

翌朝の5時ごろ、彼のお母さんが落ち着かない様子で施設の玄関に現れる。二十数年間一日も欠かさず息子と一緒に寝ていたお母さんが、初めて息子と離れて一晩を過ごしたのだ。

お母さんは、昨夜から洗濯をしても掃除をしても落ち着かず、たまらず息子の様子をうかがいにきたのだった。

S君が施設の鍵を開けてお母さんを招き入れ、研修の趣旨を説明する。

親子はいずれ別れなければならないので、今この研修が息子さんの今後のために必要なのだと、配慮のある言葉で語る場面には心を打たれた。

役職に恵まれて高い収入を得ていても、何か満たされないものを抱えていた私にとって、彼の授業は十分すぎる衝撃だった。

「S君には若者に語れる力がある。それに引き換え私にはそれがない。このまま会社に勤めていていいのか」と落ち込んだ。

その日の帰り道、乗り換えの阪急十三駅で途中下車して、その言葉を何度も反芻しながら街を歩き回ったことを覚えている。

まっすぐ家に帰ることができない気分だった。

中学生当時の友人に打ちのめされる

S君がこの世界に入ったきっかけは、学生時代に出会った親子の食事の場面であったという。重度の障害を持った子どもに、両親が2時間から3時間かけてご飯を食べさせる。その後片付けが終わるとすぐに次の食事の用意をしなければならない。

ところがその両親が、嬉々として次の食事の準備をしている姿を見て、「こんなにすごい世界があるのか」とのめり込んだという。

後日、私の授業を聴講に来ていた会社の同僚とS君の働いている施設を見学に行った。

S君が私を中学、高校時代の同級生だと紹介しながら施設内を案内してくれた。

「園長はどんな中学生だったのですか?」と介助をしていた数人の女性職員から質問を受けた。「普段は地味で目立たないのに、文化祭なんかでは最後に突如面白いことやって、いいところを全部一人で持っていくのです」と私が茶化すと「それなら今と一緒や!」と部屋中に笑い声が響き渡った。

彼は中学生当時の姿のままで私の目の前に立っていた。また職員の誰に対しても柔和な目線で接していた。言い換えれば、彼は全人格的に生きていると感じたのである。より高い収入や役職を得るために何かを我慢するという姿勢ではなかった。

それに引き換え、会社での仕事中心になっていた自分が恥ずかしくなった。

会社での出世は突き詰めれば「寄らば大樹の陰」なので、やはり自分の足で立っていないのである。

私と一緒に施設を訪問した女性は、翌年3月に「自分は新しい道を探したい」と言って退職した。このときの刺激がきっかけだったのだろう。

S君の話では、引きこもりの人が施設を見学に来た後に、学校に再び通うようになったり、新たな道を探し始めたりすると説明していたことを思い出した。

その年の大晦日、中学生当時の友人4人と神戸で忘年会をした。三宮のにしむら珈琲店での二次会でS君と2人きりになった。

彼は当時話題になっていた障害者に対する法律の改正問題について語った。

「自分に力がなくて舟をいくら漕いでも進まず、結局は元の位置に戻ってしまっても、またたとえ後退することがあったとしても僕は漕ぎつづける」と話す彼の迫力に圧倒された。

学生運動などはやらず青臭い議論も好まず、いつも人に優しく寄り添う彼から出た言葉に驚愕した。

私の周りの会社員からは、彼が発したような志に基づく強い言葉を聞いたことがなかった。

私は一応冷静さを装っていたが、心の中では完全に打ちのめされてしまい、大の字になってリングに沈んだボクサーのようだった。

その翌年の4月に私は転勤を機に会社に出勤できなくなったのである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?