消息不明から40年 色あせない植村直己の精神

1984年2月13日のことでした。世界的な登山家・冒険家の植村直己さんが、アラスカにある北米最高峰のマッキンリー(現名称はデナリ)で無線交信後、消息を絶ちました。その前日、43歳の誕生日を迎えた2月12日に世界初となる厳冬のマッキンリー単独登頂を果たし、下山しているさなかでした。それから40年。遺体は今も見つかっていません。

世代によって、名前を聞いてピンとこない方もおられるでしょう。植村さんは1941(昭和16)年、兵庫県北部の但馬地域に位置する城崎郡国府村上郷(現豊岡市日高町上郷)で生まれました。70年に日本人で初めてエベレスト登頂に成功。同年の五大陸最高峰登頂、78年の犬ぞり単独行での北極点到達、そして84年の冬季マッキンリー単独登頂は、いずれも世界初でした。消息不明後に国民栄誉賞を受賞しています。

今回は私、ぶらっくまが、数々の偉業と、それ以上に今も心を捉えて離さない植村さんの人間的な魅力を、過去の神戸新聞記事を通してご紹介します。

連載「思い時を駆け~植村直己 消息絶って30年~」(2014年2月14日付朝刊)より抜粋

▼明治大学山岳部入部

1960年、冒険への第一歩となった。それまで登山経験はほとんどなく、後にOB通信で「何日か、部室の前を行ったり来たりする日が続いて、入部手続きを済ませたのは入学して一カ月以上も過ぎていた」と何度もためらった記憶をつづっている。

▼日本人として初めてエベレスト登頂

大学卒業後、アマゾン川でのいかだ下りなど、4年以上にわたる世界放浪を終え、日本山岳会のエベレスト遠征に参加。70年5月に日本人として初成功した。世界の頂に立った感想は「視界はぐるっと三百六十度、何も遮るものはない」。

▼五大陸の最高峰を踏破

エベレスト登頂と同じ年の8月、米アラスカ州のマッキンリーに単独で登頂し、66年のヨーロッパ・モンブランから始まった世界初の偉業を達成した。このころ、〝生涯をかけても〟成し遂げられなかった南極単独横断の夢を抱くようになった。

▼北極点到達、グリーンランド縦断

犬ぞりでの単独行。テントで就寝中にシロクマに襲われる体験もしたが成功させた。37歳。数年前には極地に体を慣らすため、アザラシの生肉を食べるなど1年間イヌイットと同じ生活をした。南極に向けた準備のためで、帰郷後の講演で「可能性があれば、一歩、実現への道を切り開いて行きたい」。

▼マッキンリー冬季単独登頂

最後の世界初。43歳の誕生日に合わせた登頂翌日の1984年2月13日、下山途中にテレビ局の航空機との無線交信が途中で途絶え、遭難した。中腹の雪洞で見つかった日記の最後には「何が何でもマッキンレー登るぞ」(2月6日付)とつづられていた。

この2年前、アルゼンチン軍の協力で計画していた念願の南極大陸犬ぞり走破が、フォークランド紛争のために中止。「生きて還る」を信条とした植村さんが、悪天候の冬場にマッキンリー登頂を敢行したことは、南極再挑戦の足がかりとも見られている。

連載「新兵庫人 第20部 岳人賛歌」(2010年11月14日付朝刊)より抜粋

「2万、2万、2万フィート…」

現在地を伝える無線連絡を最後に、1984年2月13日、兵庫県国府村(現豊岡市日高町)上郷に生まれた希代の冒険家が、米・アラスカ州のマッキンリーで消息を絶った。植村直己。43歳の誕生日に合わせて標高6194メートルの山頂に立った翌日のことだった。植村と府中小学校、府中中学校(現日高東中学校)で同級生だった正木徹(70)=同市日高町=は、一報に耳を疑った。「直己ちゃんに限って、そんなことはない」。地元の応援を本人に伝えようと設立した後援会で、会長を務めていた。

植村は地元の豊岡高校を卒業後、1年間の会社勤務を経て明治大に進学。山岳部に入ると、たちまち山に魅せられた。66年のモンブラン(4810メートル)単独登頂をはじめ、70年には日本人で初めてエベレスト(8848メートル)の頂を踏み、続けて北アメリカ大陸最高峰のマッキンリーに登頂。わずか29歳で、世界で初めて世界五大陸の最高峰を制した。その後も1年半をかけて北極1万2千キロを犬ぞりで走破するなど、山以外にも冒険の場を求めた。

偉業を重ね有名になっても、素朴な性格は変わらず、誰からも愛された。「そんなたいした人間じゃない」。後援会設立を伝えた時の植村の言葉を正木は思い出す。

エベレスト登頂後、植村を迎えて地元で昼食会が開かれた。集まった名士を前に、植村は出されたごちそうに手を出そうとしない。横に座った正木がいくら「食べんかいや」と勧めても、植村は「ええ」と答え続けた。後になって、「なぜ食べなかったのか」と聞くと、植村は答えた。「あんなごちそうを食べたら、山で何も食べられなくなる」。山に対して誠実だった。

遭難から約2カ月後、植村は姿を現さないまま、国民栄誉賞を受けた。84年6月には「別れを告げる会」が開かれ、正木も参列した。

旧日高町職員として植村直己冒険館(豊岡市日高町)に開館時からかかわり、98年から定年の2000年までは3代目の館長として、植村の軌跡を伝えた。

07年からは植村の精神を伝えようと、「どんぐり山友会」を結成し、毎年20~40人の参加者を募り、富士山などに登る。大半は初心者で、助け合いながら頂上を目指す。それが、気配りの人だった植村の精神に通ずると信じているからだ。

「彼を知っている誰もがそうだろうけれど、今でもひょこっと現れそうで。まだ、区切りがついていないのかもしれない」

(敬称略)

連載「スポーツ碑を訪ねて ひと・足跡・時代」(1998年7月12日付朝刊)より抜粋

但馬の母なる川、円山川沿いに、国道312号を北へ車を走らせる。

豊かな国府平野が広がる城崎郡日高町。平野の名称は遠い昔、但馬国の政庁・国府が置かれたことに由来する。

その円山川の右岸の里、上郷。ここで世界的な冒険家、植村直己が生まれ育った。

生家の前に立つ碑に、詩が刻まれている。

「牛追いし 里に帰りて 名は永遠に ここに生きる」

農家の子どもは、牛の世話が仕事の一つだった。「牛は神様の使者じゃ。真剣につき合うんだで」。父の言葉に従い、少年は円山川の河原で牛と心を通わせた。

昭和五十九年の二月、植村直己はアラスカ・マッキンリー山中で消息を絶った。犬ゾリで極地を駆けた男の冒険魂は、牛の世話をしながら育った故郷が原点だと詩はうたう。

◇

碑の建立は直己と初代の南極越冬隊長、故西堀栄三郎氏との出会いに端を発する。

直己は自著に「私には三人の父親がいた」と書いている。実の父、故植村藤治郎さん、グリーンランドの最北の村で慕ったエスキモーの養父、イヌートソアさん、そして冒険の父、西堀氏である。

直己は冒険人生を歩み始めたころ、測地・測時に用いる六分儀の使い方が分からず、都内に住む西堀氏を訪ねた。西堀氏は自宅の庭で実際に六分儀を使って、太陽や恒星の高度を測ってみせた。

その後も直己は、西堀氏から数々の教えを受けた。西堀氏は「いつも笑顔を絶やさない純朴な青年だった。南極走破という目標に向かって、ひたすら努力する姿はだれにも負けなかった」と直己を評したという。

「冒険は出発前に、綿密な計画を立ててはいけない。目の前の自然の状況に、我慢強く合わせていくことだ」。自然に決して逆らわない姿勢を、直己は西堀氏から学びとった。

アマゾン川六千キロ単独イカダ下り、世界五大陸の最高峰に登頂。さらに北極点、グリーンランドを犬ゾリで走破。交信が途絶えたのは、厳冬期のマッキンリー単独登頂に成功した直後のこと、四十三歳の誕生日の翌日だった。

「いつもみたいに、笑いながらひょこっと帰ってきよるわ」。だれもが生還の望みを持ち続けたが、一年後にアラスカ州裁判所が直己の死を認定。三年後、植村家は小高い丘の上にあるぼだい寺・頼光寺に墓を建て、法要を営んだ。

西堀氏も高齢をおして参列した。そこで直己にささげたのが冒頭の詩である。

◇

詩は兄の修さん(67)の心を打った。読み返すほどに、胸に深く染み入った。

「西堀さんの心がじんと伝わってきて。直己は多くの人から不撓不屈の精神の持ち主とか、偉大な冒険家だと言ってもらった。でも直己の魂をいやす、安らかな言葉は詩が初めてでした」

「なんらかの形で詩を残したい」と、修さんは記念碑の建立を思い立った。協力を申し出たのが「明治大学農学部三九会」だった。

同学部を昭和三十九年に卒業した「三九会」の会員は、直己の同級生百二十人が名を連ねる。加古郡稲美町出身の大竹多喜夫会長(56)ら有志が、建設費用を負担した。

高さ一・六メートル、幅一・三メートルの玄武岩。詩の直筆を岩に彫り込んだ。両側の石柱四本と合わせ、征服した五大陸を表している。

「わたしら五人ほどのグループでな。酒を飲んだり、マージャンしたり。まあ、植村君がくつろげる場やったと言えるやろね」。大竹さんは青春をおう歌した学生時代を懐かしんだ。

「最近になって、植村君を思うことが増えたなあ。定年を控え、徐々に余裕が出てきたからね。全国に散らばる同級生も足を延ばしてると聞く。本当にあいつをしのぶのは、これからかもしれません」

極寒のマッキンリーのかなたから、故郷に戻った冒険家の魂は、人々の温もりに包まれて永遠に生き続ける。

<メモ>

植村直己は故郷に戻った際、講演を何度か引き受けている。

昭和五十三年、豊岡での講演では、北極圏でシロクマに襲われて九死に一生を得た体験や、氷から氷へ跳び渡って歩みを進めた様子などを話した。ぼくとつとした語りが、聴衆に親近感を与えた。

講演の最後は「冒険は私だけのものではない。人それぞれが自分のやりたいことを、その道一筋にやるということが冒険じゃないかと思います」と締めくくった。

上の記事中にもいくつか出てきましたが、植村さんの故郷の豊岡市日高町には、その名を冠した「植村直己冒険館」があります。1994年に開館し、2021年に改装オープンしました。下記はその1年後の記事です。

植村直己さん通して 生きる力と心伝えたい/「冒険館」改装1年/挑戦する姿勢、人柄にスポット

豊岡市日高町出身の世界的冒険家・植村直己さんの足跡を伝える「植村直己冒険館」が、改装オープンから4月20日で1年となる。展示は偉業を支えた装備品から、その礎となった人柄を伝える内容に変わった。植村さんはどんな人物だったのか。そして、同館が目指すものとは。

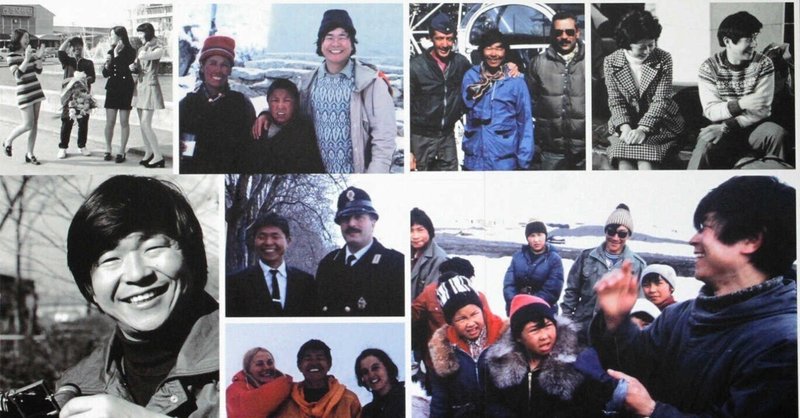

1994年に開館した。当初は、世界初の五大陸最高峰の登頂▽北極点単独犬ぞり行▽日本人初のエベレスト登頂―を成し遂げたことを紹介し、装備品約200点が並んでいた。だが、来館者や植村さんの知人らの会話でよく出てくるのは、本人の人柄だった。開館5年後に記録映像を人となりを伝える内容に変更。改装オープンで、写真や人物像を示す逸話を記したタペストリーを充実させた。

小中学校で同級生だった元冒険館長の正木徹さん(81)=同市日高町=は、当時の植村さんを「印象がないなあ」と笑って振り返った。「農家だったから、家の手伝いや牛の世話をしていたけれど、ごくごく普通」といい、「われわれと同じ、どこにでもいる、ごく控えめで内気な同級生」と語った。

「のちの植村直己の原点になるものはない。どこにでもいるような子が努力して、偉業を成し遂げた」と正木さん。そのため、昔から植村さんの幼少期を聞かれるたびに、「知りたいようなエピソードはない」と言ってきたという。展示でも幼少期のエピソードや写真は少ない。

同館の統括責任者、宇都宮岳尚さん(38)は、前任者から引き継いだエピソードを教えてくれた。

植村さんは明治大学への進学が決まった際、知人に部活に入るよう勧められたという。実家の裏山によく登ったことから「山登りなら誰でもできる」と、山岳部に入部。だが、体力がなくて練習についていけず、周囲に退部すると思われていた。悔しさから、毎朝9キロを走り込み、3年生では1年間で100日は山にこもった。一緒に入部した20人も、卒業時には植村さんを含む5人しか残らなかった。

その中の一人がアラスカに訪れ、当時の話と氷河の写真が植村さんの心を駆り立てた。「僕も氷河を見たい。外国の山に登りたい」。これが数々の冒険のきっかけとなった。

展示の装備品を目にした冒険家は「荷物が最低限すぎる」「これでよく冒険に行くもんだ」と口をそろえるという。植村さんの冒険の特徴の一つが、現地の生き方を学ぶ「共生型行動」だ。自分の価値観やルールを押しつけず、敬意を払う。現地の人々が作り上げた暮らしを体験し、寄り添おうとする心が冒険を成功させる秘訣だった。

グリーンランドでは、縄跳びに興じて子どもの気を引き、家に招き入れてくれた。その家族がもてなしてくれたのは、アザラシの生肉。独特の臭みで最初は涙を流しながら食べたが、かぶりつくほどの好物となったという。

その姿勢が受け入れられて、現地の家に住み、一緒に狩りをし、獲物をさばいた。展示にはセイウチの解体やアザラシ撃ちを教わる様子の写真、アザラシの皮でできた防寒具などがある。同じ生活をする人と認めてもらえたからこそ、現地ならではの防寒の工夫や技術、知恵を身につけることができた。

どこにいても思いやる心を忘れなかった。エベレストに挑戦中、ベースキャンプで待つ隊員や日本にいる仲間のためにカメラを捨ててまで、リュックいっぱいに頂上の石を詰めた。グリーンランド、ネパール・カトマンズなどの世界各地から父や仲間に手紙を送り、一緒に登る仲間の家族にも、そっと手紙を送り続けた。仲間たちは家に帰った後、手紙に気づいたという。同館には30通の手紙が飾られている。

1984年2月12日、世界初、冬のマッキンリー単独登頂に成功。翌日に消息を絶った。捜索後、山小屋で何も書かれていない200枚の絵はがきが見つかった。「このはがき1枚が欲しかった」と、捜索隊員は泣き崩れたという。宇都宮さんは「感謝、思いやり、謙虚な心があった。だから人と自然を愛し、世界中で愛された」と力を込める。

改装後、展示の最後には植村さんの言葉を並べ、全国の挑戦者ら約100人も紹介しており、冒険者の聖地を目指す。大型遊具や壁を登るクライミングウオール、屋内外でのテント宿泊などが体験できる施設「どんぐりbase」も誕生した。宇都宮さんは「植村さん(の功績や人柄だけ)を伝えるのではない。植村さんを通して『経験することの大切さ』を伝える義務がある」と語る。

かの冒険家は「経験、体験は技術である」との言葉を残した。多彩な経験、体験が生きる力と心を養う。冒険の楽しさを子どもたちに伝えたい―。そんな植村さんの夢が、生まれ育った故郷で受け継がれている。

植村さんのスピリットは、別の形でも受け継がれています。「植村直己冒険賞」です。

「植村直己冒険賞」に野村さん/北海道分水嶺単独縦断に成功

豊岡市出身の世界的冒険家、植村直己さんにちなんだ「植村直己冒険賞」の受賞者が6日、東京都内で発表された。北海道の中心を貫き、雨水が東西に分かれる分水嶺の単独縦断に、史上初めて成功した野村良太さん(28)=札幌市。記者会見で「植村さんは伝説の偉人。書籍を読み、僕の中に少なからず植村さんスピリットが生きている」と喜びを語った。

同賞は、未知の世界に挑戦する行動をたたえようと、旧兵庫県日高町(現豊岡市)が1996年から主催している。

野村さんは昨年2月から4月にかけ、北海道最北端の宗谷岬から南端の襟裳岬まで、分水嶺をたどるルートで石狩山地や日高山脈などをひとつなぎに踏破した。一晩の積雪が50センチに達することや猛吹雪もある中、最大45キロのザックを背負い、総距離670キロを縦走。前年の挑戦で撤退を余儀なくされた反省を生かし、綿密に計画を練り直しての再挑戦だった。

大阪府豊中市出身。高校までは野球に打ち込み、北海道大のワンダーフォーゲル部で山に魅了されたという。植村さんの母校、豊岡市立府中小学校の子どもたちの質問にもオンラインで答え、「いろんなことにチャレンジして本当にやりたいことを見つけると、人生が豊かになる」とエール。「失敗しても諦めず、挑戦したことは誇り」と胸を張った。

今年も2月中旬に受賞者が発表されました(※下記リンク参照。電子版「神戸新聞NEXT」の会員向け記事です。会員登録=無料会員を含む=をしていただくと読むことができます)。

また2月下旬の弊紙コラムでも、冒険賞や植村さんのことを取り上げています(※下記リンク参照。会員向け記事です)。

〈ぶらっくま〉

1999年入社、神戸出身。私も、少年時代に目にした報道や、長じてから触れた書籍などを通じ、植村直己さんに魅了された一人です。かつて豊岡市で勤務していた頃には、植村さんの兄の修さん(2013年に82歳で逝去)や妻の公子さんにお目にかかる機会にも恵まれました。公子夫人が手記で、亡き夫について綴った「私には誇らしいより前に、切ない人なんです」という言葉が強く印象に残っています。