指定吟題(その一)

個人的な資料、まとめとして記す。剣舞のみ。手持ちの解説書や吟剣詩舞月刊誌「吟と舞」などより引用、もしくは要約。

幼年・少年の部

1 「桶狭間を過ぐ」 大田錦城

荒原古を弔う 古墳の前

戦い克って将驕る 何ぞ全きを得ん

怪風雨を吹いて 昼晦の如し

驚破す 奇兵の 天より降るかと

古(いにしえ)、克って(かって)、全き(まったき)、晦(やみ)

訳、「荒れ果てた古戦場の丘で当時を忍ぶと、今川軍は緒戦の勝利に酔いしれ驕っていたようだが、それでは真の勝利を得る事は出来ない。あの時、風雨は酷く、空は闇のように包まれていた。そのような状況の中、天から降ってきたような織田軍の奇襲に今川軍は驚愕し敗北してしまった」。

作者・大田錦城は江戸時代の儒者。今川義元が討ち取られたと伝わる桶狭間の古戦場を訪れ、その感慨を述べたもので義元への弔いの意味も込めている。

桶狭間の戦いを紐解く。当時、今川義元は「海道一の弓取り」とも呼ばれ、駿河、遠江、三河三国の太守。織田信長は父信秀の時に尾張で勢力を拡大、信長に引き継がれる。織田支配の尾張東部と今川支配の三河西部は対立を深め諍いも度々であった。信長が跡目を継いだ時に国境の抑えについていた家臣に裏切られ、織田方の「鳴海城」「大高城」「沓掛城」などが今川方に奪われる事態になる。当時伊勢湾に面して築かれていた(現在より海岸線は内側である)鳴海城、大高城は織田家の海運の重要地であり、奪還のため信長は周囲に複数の付城(砦)を築き圧迫する。この状況を危険視した義元は大軍を擁し沓掛城に入る。

ここからは有名な場面になる。今川軍の進撃に軍議を開いた信長であったが、清州城で籠城を進言する家臣と意見を相違する。いよいよ今川軍の砦攻撃の報を聞いた信長は飛び起き「敦盛」を舞った後に出陣する。早朝僅かな供回りを引き連れ「熱田神宮」に到着、軍勢の集結を待つと戦勝祈願を行い砦に向かった。一方、今川方も包囲された鳴海、大高城の救援に向かい幾つかの砦を落とす(この時今川方の松平元康、後の徳川家康も貢献)。緒戦の勝利に酔ったうえに各砦の攻撃に大軍は分断されていて、義元の本陣は手薄で油断していたのかもしれない。奇襲説もあれば正面突破説もあり、ともかく信長の軍は今川義元の首を上げる事となったのである。

2 「書懐」 篠原国幹

雨有り烟有り 又雲有り

四百余州 乱れて紛々

腰間の秋水 今方に試みん

妖邪を掃了して 国君に謁せん

烟(けむり)、腰間の秋水(ようかんのしゅうすい)=腰に差す澄みきった日本刀の意、方に(まさに)

訳、「反政府をとなえる不平士族が諸々で反乱を起こし、国は乱れに乱れている。今こそ澄みきった日本刀をひっさげ、乱れの元となる者たちを追い払い、我々の志を天皇に奏上したい」。

作者・篠原国幹は薩摩藩士でのち陸軍軍人。西郷隆盛の信任も厚く、「征韓論」に敗れ、隆盛が職を辞して鹿児島に帰ると国幹も共に帰郷。私学校で生徒の教育に尽力。その後「西南戦争」に至って戦地に赴くことになった時に詠んだとされる。有名な「田原坂の戦い」で戦死。

3 「那須与一宗高」 松口月城

一矢弦に在り 一生を懸く

宗高の心事 孰か情に堪えんや

源平の合戦 詩趣多し

軍扇翩翩 浪に入って明らかなり

一矢(いっし)、懸く(かく)、孰か(たれか)、詩趣(ししゅ)=詩情、翩翩(へんぺん)=ひらひら

訳、「今まさに我が命をかけて神に祈った矢が弓に番(つが)えられた。那須与一の心情は計り知れぬものがあった。源平の合戦には、この様な詩情に心を揺り動かすことも多いが、与一の矢は見事に射切って、軍扇はひらひらと波間に落ち、彼の偉業は称えられた」。

作者・松口月城は明治から昭和にかけての福岡出身の詩人。多くの吟詠漢詩を残されています。

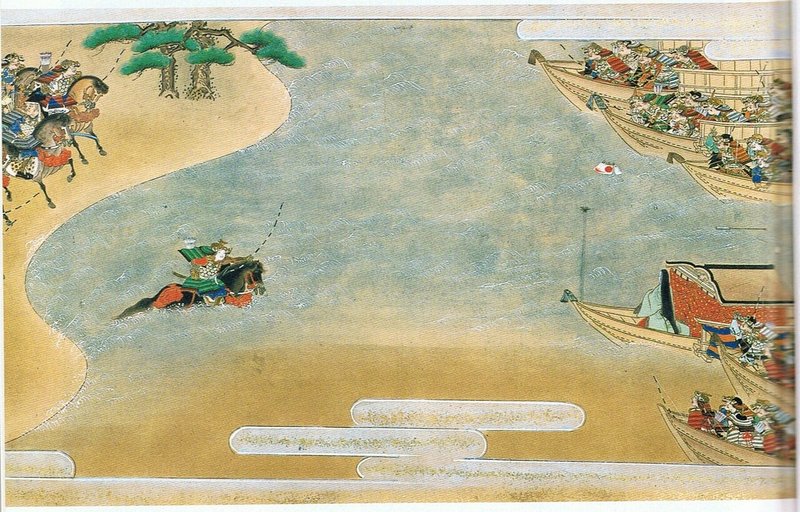

那須与一の有名な扇の的。源平合戦、平家は一の谷の戦いに敗れた後に四国屋島に本拠を構えた。源義経は兵を率い、暴風の中、摂津の湊から阿波の国勝浦に渡海、平家側からすれば思わぬ陸部からの奇襲で混乱し海上に逃げる事になる。その後休戦となり、平家軍から船が現れ、竿の先の扇の的を射よと挑発します。強風で船上の扇は揺れています。外せば源氏方の武士の名折れとなる的当てに躊躇する者も出たが、那須与一が射る事となりました。与一は覚悟を決め馬を浅瀬に乗り入れ目を塞ぎ「南無八幡大菩薩、別しては我が国の神明、日光の権現、宇都宮、那須の湯泉大明神、願はくは、あの扇の真中射させてたばせたまへ。射損ずるものならば、弓切り折り自害して、人に二度面を向かふべからず、今一度本国へ迎へんとおぼしめさば、この矢外させ給ふな」(平家物語より)と目を見開いて鏑矢を放つ。矢は見事扇の要あたりに当たり、空に舞い上がりつつひらひらと海上に落ちていった。沖の平家は船べりを叩いて感じ入り、陸の源氏はえびら(矢を携帯する容器)を叩いてどよめいた。

『平家物語絵巻』巻十一より屋島の戦い「扇の的」(Wikipediaより)

青年・一般の部は(その二)に続く。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?