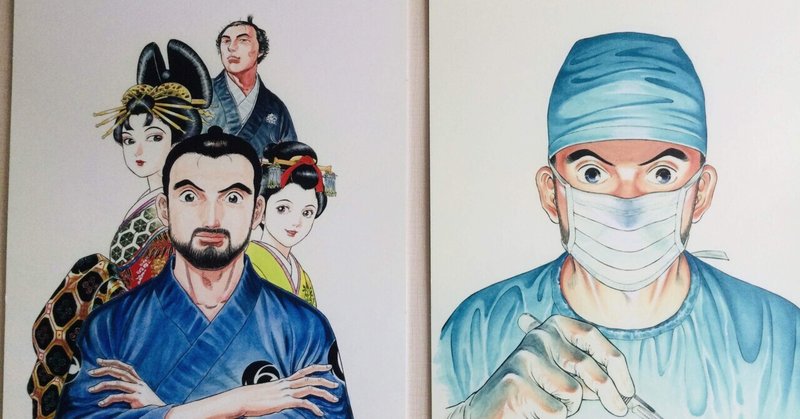

研修医が語る「JIN-仁-」原画の魅力〜デビュー50周年村上もとか展へ〜

先日デビュ−50周年の漫画家、村上もとか先生の原画を集めた特別展を観覧すべく上京しました。村上もとか先生の代表作「JIN-仁-」は、大沢たかおさんが主演なさったドラマの大ヒットもあり、ご存じの方も多いでしょう。筆者が医師を志すきっかけともなりました。

これは行かないわけにはいきません!!

感染対策は今までで最も注意を払い、いざ東京へ参ります。

さて、ここから館内で撮った写真で、主に「JIN-仁-」関連の展示紹介をしていきます。医師としての着眼点からもコメントするので、よろしければお読みください。

村上もとか展、始まりは「JIN-仁-」から

今回の特別展の魅力は、なんと言っても村上もとか先生ご本人がセレクトされた原画を、ご本人の作品解説とともに見られることです。村上もとか作品ファンにとってはたまらない展示ですね!

いつの時代も、その時を懸命に生きてきた人たちによって、より良き未来に繋がっていく・・・。

コロナ禍でドラマ「JIN-仁-」が再放送された際には大きな話題になりました。

当たり前だと思っていたことが当たり前ではない世界の中で、困難にあっても日々を一所懸命生き抜いていくということ、それが今につながっているという「JIN-仁-」のテーマは、コロナ禍に一層沁みますね。

江戸で開頭手術!

顕微鏡手術の様子がとてもリアル!

作画は解剖にも忠実でリアルです。

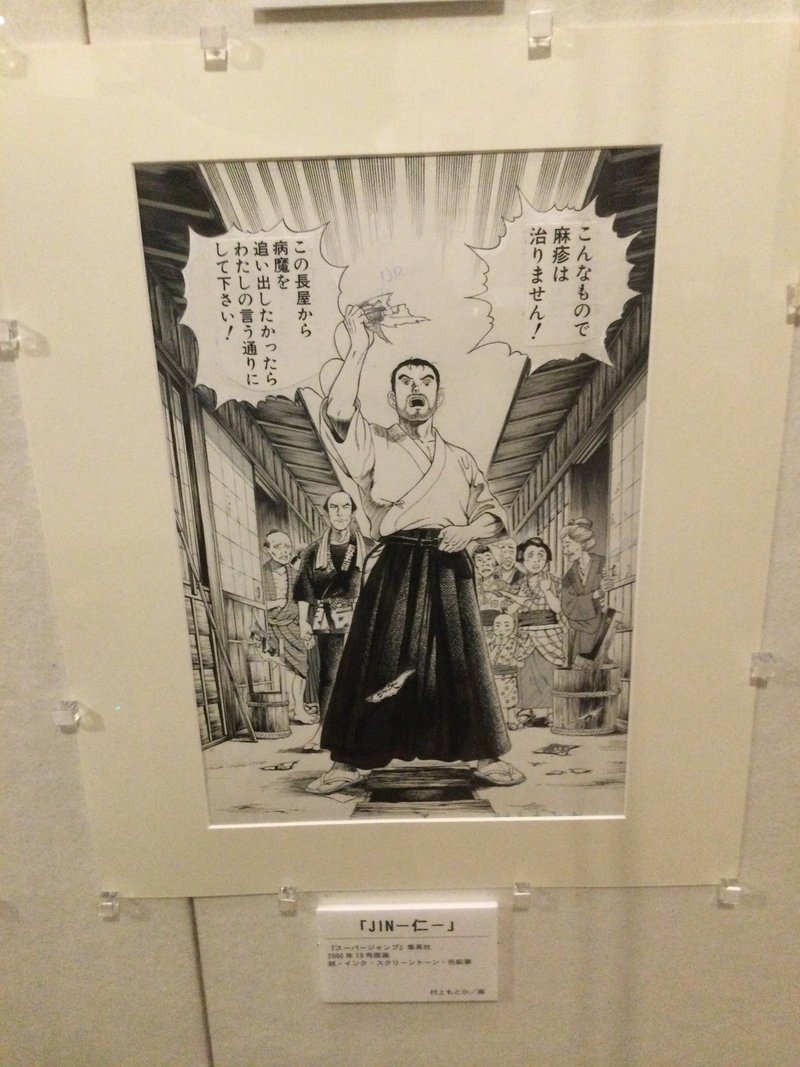

感染症との闘い①麻疹(はしか)

麻疹は、麻疹ウイルスによる感染症で、発熱や発疹などの症状が出ます。空気感染する病気で、同じ空間にいることだけで感染リスクになります(注 コロナは「飛沫感染」です)。麻疹ウイルスに対する特効薬はないため、基本的に治療は解熱剤などの対象療法です。現代では、子供の時にワクチン接種が義務付けられており、現時点で日本は麻疹の排除状態であると認定されています(参考 厚生労働省ホームページ)。

江戸時代、「疱瘡は美面定め、麻疹は命定め」と言われるほど恐れられていました。だからこそ、江戸時代の人々は麻疹よけのおまじないに縋っていたのですね。

まあ、我々も「困ったときの神頼み」で、アマビエに縋りたくなるのは江戸時代かから変わっていないということでしょう。

感染症との闘い②虎狼痢(コロリ=コレラ)

コレラは、コレラ菌という細菌が作る毒素により、激しい下痢をきたす病気です。症状としては嘔吐、腹痛、激しい下痢、及びそれに伴う脱水症状があります。江戸時代、コレラで多くの人が亡くなったのは、これらによる著しい脱水症状が原因です。現代では、アフリカや東南アジア旅行者で、現地の水や生ものを摂取して発症する場合があります。治療は「JIN-仁-」と同じく、脱水に対する治療になります。

正しく恐れる、ということはいつの時代でも大切ですよね。

感染症との闘い③瘡毒=梅毒

梅毒は、梅毒トレポネーマという細菌による性感染症です。感染すると、最初は性器に痛みのない硬結や潰瘍ができるだけで、無治療でも自然に治ります。しかし、未治療のままだと数週間後、発疹やリンパ節腫脹など多彩な症状を示すようになります。現代ではまずみられませんが、それでも未治療のままだと、心血管梅毒や神経梅毒となり重篤な症状が出ることもあります。

治療は、仁先生が江戸で作ったペニシリンを、現代でも使用します。

ペニシリンは、「JIN-仁-」において重要アイテムですよね。

夕霧さん、最期に美しく去ることができて良かった。「おさらばえ」

梅毒に関して、医師としてどうしても言いたいことが二つあります。

一つは、梅毒は今、急速なペースで増え続けているということです。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220727/k10013738051000.html

梅毒の厄介なところは、感染しても初期症状が目立たず、痛みもないので気づきにくいことです。そして、妊婦さんが感染すると、先天性梅毒と言って、赤ちゃんが重篤な障害を持って生まれてくることもあります。

コロナもそうですが、一番大事なことは感染予防です。江戸時代では予防は難しかったかもしれませんが、現代ならコンドームをきちんと使えば予防可能ですよ。

そして、もう一つどうしても言いたいことは、つい最近日本でペニシリンの筋肉注射が許可されたことです。海外ではずっと前からペニシリンの筋肉注射製剤が梅毒の第一選択薬だったのですが、日本では認可が降りていませんでした。

そのため、梅毒の治療には、ペニリシンの内服薬を大量に飲んでもらうか、点滴治療しかありませんでした。日本の梅毒治療において画期的な一歩と言えます。

鬼手仏心

漫画「JIN-仁-」の中で、私が大好きな言葉があります。

それが「鬼手仏心」という言葉です。

「心は仏のように慈悲深く、治療を行う手は鬼神にように冷静に」という意味で、外科医の心得としても知られています(「JIN-仁-」第17巻より)。

私はこの言葉を「JIN-仁-」で知り、これは外科医に限らず全ての医師に求められる資質ではないかと思うようになりました。

以来、この言葉を座右の銘として、日々自分にできることに取り組んでいます。

「鬼手仏心」という、いわば「医師の理性と感情のバランスの取り方」は、医師のプロフェッショナリズムとして重要ではないでしょうか。

他にも見どころいっぱい!

特にあの4人が並んで江戸を歩いている姿が、漫画全巻読み終えた最後ということも相まってグッと来るものがあります。

クレジットカードは使えません。使えたら原画も買っていたかもしれない・・・。

村上もとか展を通して感じたこと

ここまで、「JIN-仁-」に絞って村上もとか展について紹介してきました。

観覧して思ったのは、江戸時代でも現代同様、人々は病や社会の混乱と闘ってきたのだという事実。

その時代の中で、そのときその時を一所懸命生きてきた人々がいたからこそ、今の私たちがある。

村上もとか先生の、人々の生き様が生き生きと描かれる原画は、そう思わせる力があります。

今だからこそ、観ることができて良かったです。

他にも色々とご紹介したいのですが、それは特別展でご覧になり確かめてみてください(決して特別展サイドの人間ではありません笑)。

私が観覧した展示は7月31日までの前期展示となり、8月2日からは後期展示ということで作品の入れ替えを行うそうです。前期展示をご覧になりたい方はお早めに。

以上、「JIN-仁-」をこよなく愛する、一研修医の観覧レポートでした。

参考文献)「村上もとか『JIN-仁-』『龍-RON-』僕は時代と人を描いてきた。」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?