なぜ新卒社員は日経新聞を読めと言われるのか?

こんにちわ。筋肉美容男子のKeiです。

「日経新聞読んだ方がいいよ。」

という社会人の方や人事担当者って多いのではないでしょうか。

僕も新卒で入社した会社の研修担当は口をそろえて言ってました。「世の中の動きが分かるから」「自分の興味のないことも知れる」と答える人が多かったです。

「世の中の動きって何?」「ネットの方が最新情報あるけど、え?」「何の世の中の動き?」

恐らくこう感じる人が多いと思います。ネットがこれだけ浸透しててグローバルに情報が流通している時代ですので、リアルタイムで情報を取れるのが今の時代です。

こんな便利な時代なのに何で日本経済新聞なの?

日経新聞は思考の鍛錬になるからですね。

思考の鍛錬-広告から

2020年元旦の日経新聞に写真のような広告が掲載されていました。

不思議な広告ですよね。

「何のためにこの広告があるのだろう?」

「誰に向けてのメッセージなんだろう?」

「誰がこの広告を作成したんだろう?」

「この広告作成するのにいくらかかってるんだろう?」

「(JUMP知らない人)JUMPって何?」

「ジャンプと変革って何か重ねているのかな?」

これらの様に様々な要素・要因を考える事ができ、思考の鍛錬になります。

「答えはどこにあるの?」と思うかもしれませんが答え合わせは不要です。特に広告の場合受け止め方は三者三様です。大切なのは自分はどのように受け止め考えるかを自己認知する事です。

とはいえ、自分が知らない事の話であれば基準となる考え方や業界人の一般常識の考え方とかずれてないのかくらいは気になりますよね。その場合はSNSとかで自分の考え述べつつ、ネット検索すれば十分です。その答えではなく、考え方のコツやフレームワークを学ぶのが重要です。

(こんな感じでツイートしておけばない頭の反応はあります。)

JUMPの元旦広告。

— けい/筋肉美容マーケター (@CareerChanel) January 2, 2020

上から読むと変革

逆から読むと原点

JUMP購読者層と日経新聞購読者層は同じなんですね。

VUCAと言われる時代に生きているサラリーマンに向けた言葉でしょうか。

「ブレない軸を元に変革を恐れるな」

新聞広告は学びの宝庫ですね。 pic.twitter.com/ICFtZj0OTE

思考の鍛錬-文字から

とはいえ、日経新聞のコンテンツの割合は、広告欄は全体の5%しかなく、95%は文字です。では文字の場合はどうなるのか。例えば2020年1月11日の日経新聞の一面。

(アメリカとイラクの衝突が話題で国際情勢の話が多いですね)

情報を得ることが目的ではありません。ここでも思考の鍛錬です。例えば上段最初の記事。

「中東緊迫 動じぬ原油」

世界供給過剰 米 高騰恐れず強気外交

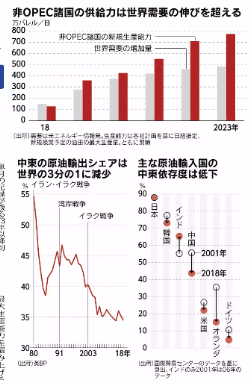

どうやら何かやばそうなニュースなのは確かです。考え方は三者三様ですが、太文字だけは記事内容が非常にわかりにくいです。ここで見るのがグラフ。太文字内容を補足しています。

※「チャートは語る」という特集なのでグラフが何かを説明してるのは間違いありません。笑

太文字は事実が書いているので事実をまず整理します。

・非OPEC諸国の供給力は世界需要の伸びを超える

・中東の原油輸出シェアは世界の3分の1に減少

・主な原油輸入国の中東依存度は低下

さっきの太文字と組み合わせて事実を整理します。

目次:中東緊迫 動じぬ原油

補足:世界供給過剰 米 高騰恐れず強気外交

内容:

・非OPEC諸国の供給力は世界需要の伸びを超える

・中東の原油輸出シェアは世界の3分の1に減少

・主な原油輸入国の中東依存度は低下

※OPEC:石油減産国5か国(イラン、イラク、クウェート、サウジ、ベネズエラ)で構成される石油輸出国機構を指します。

OPEC以外の国が石油を供給する力を持つようになり、中東勢の原油輸出の割合が大幅に減少したことで、中東の外交力が弱くなり、非OPECの中でも米国が強くなっていることが分かります。

事実を読み取った次が重要です。なぜ米国は強くなったのかを考えます。

今回であれば石油の代わりになるシェールガス開発が活発になり、

石油<シェールガスが挙げられます。そして米国が強くなると先日のイラクへの攻撃や今まで石油問題で国際情勢が一定の状態を保持してきた関係性が崩れてしまう。というようなことが多分書かれています。

こんな感じで、新聞記事に記載されている見出しの背景について考え、考える中で自分が知らない情報を(今回であればシェールガスの開発を知らないひとは世の中に多くいると思います。)インプットできることが、日経新聞を読む意味があると思います。

日経新聞は様々なジャンルについて書かれいるので、網羅的にマクロ情勢やトレンドを抑えつつ、思考の過程で得れる情報を毎日インプットしながら、また毎日考える(アウトプット)事ができる媒体だと思います。

SNSやWeb検索だとどうしても自分の趣味・傾向によるので、、笑

仕事に考えない仕事はありません。もし考えずに仕事をしていたらそれは仕事ではありません。

考える事を習慣づけることを目的とするならば日経新聞は必ず読んだ方がいいですね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?