伝説の名前とともに、白熱の高性能ファン市場に殴り込み:XPG VENTO PRO 120 PWM

全世界2150億±10%の回るもの大好きな皆様、こんにちは。「皿も回せる(DJ)しファン(DJのフロアと冷却ファン)も回せる」とか上手いこと言おうと思ったらファン回す電気を自らの身体から直接発することが出来ないというネタにすらならないネタで書き始めようとした香月です。結局書いてるじゃねーかって言わないでください。ネタを捨てるのも勿体ないのです。

今回は珍しくというか、なかなか巡り合わないご縁に恵まれて、製品提供を受けてのレビュー記事。今回の120mm冷却ファンこと「XPG VENTO PRO 120 PWM」です。提供してくださったのは、XPGブランドやNZXT製品の販売代理店、小さなアクセサリ系ではGroovyブランドを展開している「株式会社タイムリー」。販売代理店としての、あるいはGroovyブランドを含めた販売元としての紹介は記事の前書き・後書き等でご紹介するとして、本題としては今回の120mmファンに関して、それぞれで実際に製品を使用した上でのレビューをお送りします。

前書き:今回のレビューに至る経緯について

普段の「気を失って気づいたら買ってました」とは少々経緯が異なり、私の執筆する記事としては今までほとんど無かったケースだったので、ちょっとだけ経緯の説明を。念の為、原則敬称は略します。編集部等を持つメディアでのレビューでは当然の事ではあるのですが、一応。

事の発端は、Twitterで展開されていたプレゼントキャンペーンに見事当選した事でした。

6月下旬に応募したプレゼントキャンペーンに当選しました。

— 香月 a.k.a. DJ/VJ LogiQ (@kodu_ki) July 7, 2021

「なんかでっけー箱来たな」と思ったらブツでした。ありがとうございます。 https://t.co/990Rdp4gOt pic.twitter.com/G1zj0Lo5i5

プレゼントキャンペーンと言っても最新製品や人気製品ではなく、「社内で発見された販売終了品(新品)」という形で登場した、NZXT製のラップトップクーラー。発売開始は2013年の製品という事で、今では完全にレア品(もしくは忘れられた品)扱いされていたものを、「せっかくだしプレゼントキャンペーンやっちゃえ!」というノリだったかどうかはともかく、白黒各1名にプレゼント、だったうちの白が当たっちゃいました。ちなみにもうひとり当選者がいるはずなのですが、Twitterでは補足できず。

で、そんな感じでキャンペーンを行った、NZXTの日本販売代理店であるタイムリーの担当の方とDMでやりとりをしている時に、ふと「ちょうどいい機会だし、何かレビューに面白そうなネタもらおうかな」と思って、現在の販売製品の中で一押しやオススメな製品は無いか、とお訊ねしたのが始まりでした。

この時点ではごくごく普通に自分で買って自分で使ってレビューして、という、私のような個人ブロガー(?)としては当たり前の話のつもりだったのですが、今回の製品のブランドとなる「XPG(ADATAのゲーミングデバイス部門)」もタイムリーが販売代理店となっており、そのXPGブランドから数点の提示がありました。その際に製品提供という形を採って頂ける話になってビックリしたものですが、提示のあった中から「実際に導入するかどうかでかなり悩んでた」「仮に自身で購入したとしてもレビュー記事を書いたであろう」という2つが該当した製品を希望として連絡、最終的に前述の通り、製品を提供頂くことになりました。

で、コレはハッキリさせておかなくてはという事で、「製品の仕様上・実際の動作上でネガティブな部分があればそれも掲載する」、つまるところ「提灯記事やゴリ押し宣伝はしません」という内容をお伝えした所、「忌憚ないレビューで」と了承を得たので、色んな意味で安心して記事を書くに至りました。提灯記事とか、カタログスペック並べて終わりとか、面白くないじゃないですか。使ってみなきゃわからんし、ネガティブがあればそれを無視するのもどうかなと思いますし。

という事で、販売代理店より製品提供を頂いた事は予め明記の上で、本題のレビューに入りましょう。

「光り物」は完全撤廃、「ファンはパーツを冷やすもの」に完全フォーカスしている昨今の高級ファン事情

「ゲーミングPC=光る」なんて昨今の図式が出来上がるはるか前から、何故かLEDが搭載される製品が多かった、いわゆる「ケースファン」と呼ばれる冷却ファン。実際には空冷CPUクーラーにも使われていたりと、必ずしもケースファンに限定されないという、PC構成パーツの中でもかなり汎用性の高い製品群ですが、ここ最近のトレンドとしては真っ二つに分かれた印象があります。

一方は皆様御存知、「ゲーミングPCは光るもの」の一部となるLED内蔵タイプ、そしてもう一方は「このファン一発買う予算で光るファン5本くらい買える」という、光り物丸投げで冷却性能に振り切った高性能・高級タイプ。今回の製品は後者にあたります。

高級・高性能ファンとしては皆様ご存知Noctuaが徹底した製品を以て開拓し、ここ最近ではそのNoctuaに追いつけ追い越せといった勢いで、メーカーも増えてバリエーションが増え続けています。もちろん、いわゆる「光るファン」でも相応に冷却性能という点ではよく考えられた製品はありますが、Noctuaとそれに対するライバル品は、LED搭載型とは各社とも力の入り方が段違い。「LEDが入っていて、M/B側や専用ボックスでライティングを制御出来る」という付加価値によってそこそこのお値段がするファンがある一方で、そうした付加価値を全部切り捨てて、「冷却性能と静音性に全部パラメータ振りました」というファンが前者と同等か、下手をするとそれより価格が上、なんていうストイックな市場も形成されてきており、下手をすると「かたや光らないファン一発3000円、かたや光るファン5本で3000円」みたいな強烈な製品がバンバン出ていたりするものです。

すでに何度も名前が出た通り、この手のファンである意味「再度走り始めた」のがNoctuaで、その独特なカラーリングから各レビュー記事やちょっとした感想文で「色がダサい」なんていうマイナス点を(割と世界規模で)つけられるのはわかっている上で、それでもコーポレートカラーやイメージカラーを貫き……と思っていたらNoctuaも少しおとなしめのグレー系な配色バリエーションを増やしてきたりはしていますが、その性能に一定の支持が集まるやいなや、他社も追随して来たのは前述した通り。中には「Noctuaクローン」なんて呼ばれるくらいに形状や性能が類似した製品まで出る始末。これに関しては「冷却性能や静音性能を求めた結果そうなった」とも言えるのでしょうが、従来は数年おきにポンポン交換の対象になるくらいの「消耗品」である冷却ファンに、これまで以上に高い性能を求める層が一定数出てきた、という二極化が進んでいます。

今回紹介する「XPG VENTO PRO 120 PWM」も、そんな中で登場した「高級冷却ファン」のひとつになりました。

かつては別の取り扱い元が販売していた「Nidec GentleTyphoon」

PCパーツあるあるのひとつに、「協業やOEM元が明かされない製品」というスタイルがあったりする中、今回の製品はXPG(ADATA)とNidec(日本電産サーボ)の共同開発モデルとして大々的に明記され、外装パッケージにこそ表記が無いものの、ファンそのものには「GentleTyphoon」という、パッケージに記載されている「VENTO PRO」という製品名とは違うネーミングがしっかり表記されている本製品、実はかつて10年以上前には、これまた様々なメーカー製品の販売代理店を行いつつ、冷却系の鉄板製品を次々にヒットさせてきた「サイズ(Scythe)」がその名で販売を行っていました。サイズの冷却系パーツの品質については、自作PCを楽しむ人にしてみれば折り紙付きレベルで、CPUクーラーなどで一度はお世話になった事も多いことでしょう。

その後時代が流れ、サイズから「GentleTyphoon」の取り扱いが無くなって久しくなった昨今、先に述べたような「飾りっ気なしの性能重視」の流れが再来、Noctuaによる市場独占を許すまいと、これまでメモリ製品を主軸に展開してきたADATAのゲーミングPC向けブランド「XPG」から、再びその名前が登場することになりました。共同開発はやはりNidecで、「GentleTyphoon」の名前とともに殴り込み。120mmファンで実売が一発3000円前後という高価格帯で、「ゲーミングブランドは何でも光る」という概念をぶん投げて、販売価格分ほぼ全部を「冷却ファン」としての性能に振り切ったという、まさかの方向からの復活に、「光るゲーミングPC」を組み立てるのが好きなユーザはもちろん、大昔から自作PCばっかりやってきたお年寄り(※私もです)にもなかなかの衝撃が走ったとかなんとか。

さて、そんな昔の話や登場の紹介はこの辺にして、実際に製品を見ていきます。

歴史の勉強が不要な方はここから:手に持った時点で「あれ?」と感じるくらいの重量感

そんなわけで長々とした歴史の勉強はさておいて、現代の「GentleTyphoon」こと、VENTO Proを見ていきます……の前に、箱から出して手に持った時点で「あれ?」と感じたのは重量。パッケージ未開封の状態で手に持っても少し重いかなとは思ったのですが、「なんかネジとか何種類か入ってんだろうか」程度の感触だったのですが、開けてみると付属品はタッピングネジが4本、延長ケーブルが1本だけ。あとはファンそのもので、それだけでパッケージにスッキリ収まった最小限の製品でした。

手に持って明らかに重たかったので、動作確認やらなにやらをする前にとりあえず重量確認。

(手に持って一発でわかる重量感)

120mmファンと、中央のモーター(ドラム)部分から少し短めに伸びつつ、途中で分岐しているケーブルを合わせた重量が206g。参考までに、手持ちの予備品にあった各種ファンの重さはこんな感じ。

(CoolerMaster製120mm、LEDなし:102.3g)

(GELID製120mm、LEDなし:121.6g)

(ノンブランド140mm、LED内蔵:177.6g)

同サイズの120mmはもちろん、ワンサイズ大きくてLEDが入っている140mmのファンよりも重たいという結果に。ファンフレーム、ブレード(羽)はどちらもプラスティック製のようですが、いずれも厚みがかなりあるような印象です。フレームはともかく、ブレードに関しては最近の静音性重視ファンだとそこそこ厚みがあったり、カッチリとした硬さで作られている事が多いように感じますが、本製品でもやはり厚み、硬さともにそれなりのもの。プラスティックだからと回転中に指をぶつければ、流石に怪我します。以前から稼働状態でPC内部のチェックをする時、結構な頻度で指をファンにぶつけて出血、なんてのはよくある話なのでご注意を、というより稼働状態で指突っ込むのはオススメしません。あたりめーだ。

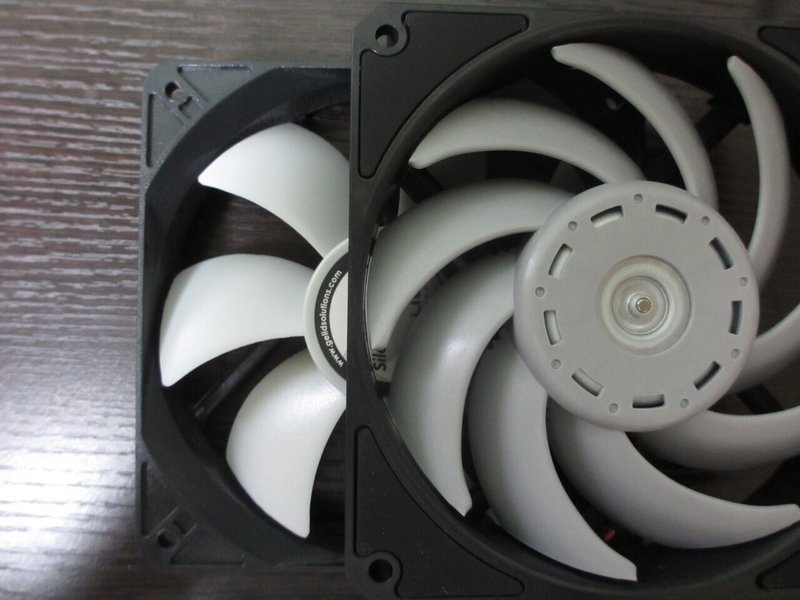

(GELIDの静音系ファンと並べて比較。ブレードの枚数はともかく、ドラムが明らかに大きい)

そんなわけで、これまでNASサーバでの運用実績もあり、静音かつそこそこ冷やしてくれるGELID製の120mmと並べて比較。GELID製ファンが大きめのブレードでガバッと空気を取り込むような形なのに対し、VENTO Proはブレードの枚数を増やしつつ、円周方向への湾曲具合や厚み方向の角度など、かなり違う構造である事が見て取れます。そしてひと目でわかる、ドラム部分のサイズの違い。GELID製に比べて明らかに中央のドラムが占める面積が大きくなっています。この部分がまさに「サーボ(モーター)」部分で、本製品の最大の特徴、かつ共同開発の「日本電産サーボ」の得意とする部分。ブレードの形状はもちろんですが、このドラムに収められている「サーボ」部分にこそ、本製品の最大の特徴がありそうです。

指で回したらずーっと回る:回転抵抗が明らかに少ない回転軸部分

ブレード形状や回転数の大小によって最終的な風量が変わるのは、実に単純に考えて当然の事。この点に関して、これまで使用していたGELID製の120mmはPWMで最大1500rpm±10%、一方のVENTO ProではPWMで最大2150rpm±10%という仕様になっています。600rpm以上も高速でブン回るのであれば、そりゃ風量は大きくなるのは目に見えた話ですが、「そんだけブン回るんなら音は? 逆に低~中回転域は?」という疑問が出るのもまた当然な事。この点について、通電前の時点で実感できるのが「指でファンを回した時」でした。

先に出した重量に関して、恐らくブレード自体の重量もあるはず(ブレード枚数も多いし)なのですが、平らなデスクの上に2枚を並べて平置きして、GELID製ファンと同時に指で回す(ドラムを支えるフレームと逆側のブレード面は反時計回りが正しい回転方向)ようにテストした所、いずれも「カリカリ」といった異音は発生しないながら、回転しっぱなしの状態を長く維持できたのはVENTO Pro。GELID製に比べて倍以上の時間、なんの異音も発生せずに回転が続いていました。

これが何を意味するのかという事ですが、「ベアリングや回転軸含め、サーボ部分の抵抗が圧倒的に低い」という事で、それ故に指で回した程度の時点で差が明確になったわけです。軸の抵抗が低いのであれば、その分回転数を稼ぐ事は可能、かつ有用であるわけで、これが先に出た600rpmの差に繋がったという事でしょう。この点についてベアリングの仕様を見た所、「デュアルベアリング」という記載のみとなっており、流体ベアリングなのか、磁気浮上型なのか、ボールベアリングなのかが不明。

(XPGが公開しているデータシートより抜粋)

いずれにせよ、指で回した程度では「カラカラ」という異音がしないのは当然として、ステッピングモーターのごとくカクンカクンとした動きも見られず、強いて言うならば「サーッ」という小さな音のみで回っていました。これくらいの低抵抗なスピンドルモーターであれば、仮に回転数を一時的に最大まで上げた状態でも、設定次第で通電を切った、あるいは電圧を下げた等で「本来その回転数を出せない」という状況になった後、惰性でダーッと回り続ける事が出来るでしょう。

ケーブルはデイジーチェーン前提:ファンから伸びるケーブルは短め

さて、実働前最後の段階として、ケーブル周りに関して。本製品では並べて配置することを前提としているのか、ファンから伸びるケーブルがかなり短めになっています。ちなみに付属品には4ピンの延長ケーブルも入っているので、バラバラの配置やM/Bから遠い場所に配置する場合にも問題は無し。

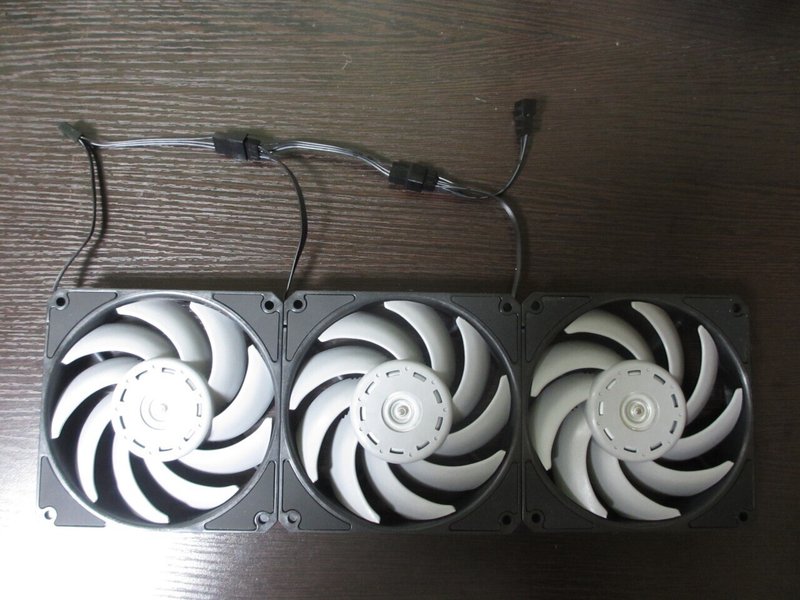

ファンを並べて配置する際、さらに言えばファンを複数搭載するような場合、悩みどころになるM/B側のファン端子不足に関しても考えられており、ファンから伸びているケーブルはそれ自体がデイジーチェーンに対応した形状にY型ケーブルとなっており、極端な大量接続でなければ(少なくとも3本程度であれば)、M/B側一発のファンコネクタから3本を同時に稼働可能です。

(ファンから伸びるY字端子側。上がM/B方向、下がデイジーチェーン用)

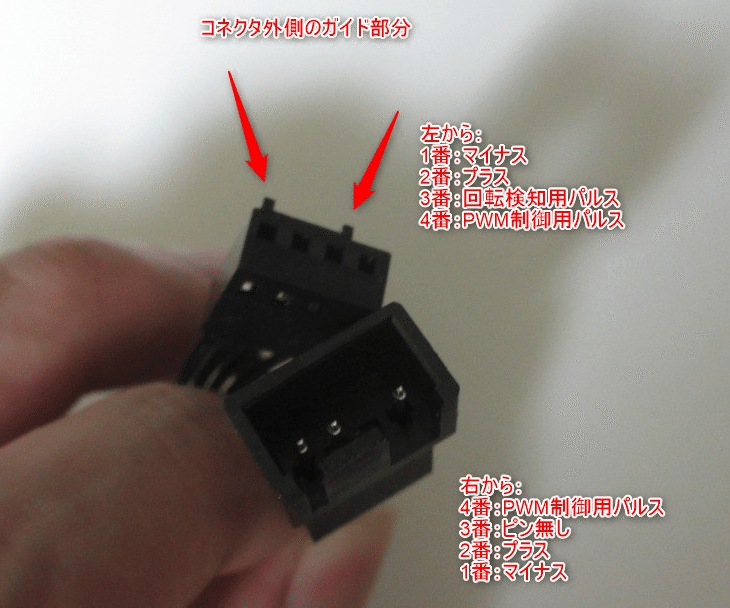

PWM対応のファンという事で、M/B接続側は4ピン端子となっていますが、逆側、デイジーチェーン側は3ピン端子になっています。写真では上と下で上下ひっくり返った状態になっているので少し見づらいのですが、4ピンPWMの各ピンアサインはこのような感じ。

(出口・入り口のそれぞれのピン配置とアサイン)

冷却ファン系の基本的な内容にはなりますが、まずはコネクタ外部にガイドが出ている側が1番/2番となり、ここはそのままファンを駆動させるための電力線となっています。この結線のみの場合、いわゆる「DC駆動」の扱いになり、従来は回転数固定、現在ではM/Bの制御系の進化により、DC駆動時にも電圧調整を行うことで回転数を変動出来るようになりました。続いて3番が回転数を検知するパルス線で、あくまでも「現在のファン回転数」を読み出すための経路。3番までであれば「回転数が読み出せるDC駆動」の扱いになり、4番の「PWM制御ピン」が入って始めて「PWM制御ファン」の扱いになります。4番を使用したパルス制御で、実際のファン回転数を調整(ファンへの電力供給のオン/オフを緻密に制御)します。

さて、本製品はPWM対応ファンという事で、M/Bに入る側(写真上側)は4本しっかり通っていますが、デイジーチェーン用のコネクタ(写真下側)では3番ピンが通っていません。「設計ミス?」と思われる方もいるかもしれませんが、これは正しい状態で、「M/Bに直接繋がっているファンの回転数を読ませる」という仕様。このファンの後ろに繋がる(M/Bと直結していない)ファンに関しては回転数読み出しを無視しつつ、PWMのパルス制御のみを行う、という結線を行う事で、「どのファンの回転数読んでるんだ?」というややこしい事なしに、いわゆる「1番ファンの回転数を基準に、2番以降のファンの回転数をPWM制御で調整して合わせる」という動きになります。

(付属延長ケーブルは両端とも4ピン全結線)

ケーブルそのものは特にスリーブ等を被ったものではなく、4線のフラットタイプになっています。スリーブ付き・無しに関しては好みの分かれるところですが、本製品のように最小限の結線で複数ファンの動作が可能、という仕様であれば、逆にスリーブが入ると短い・狭い間隔での取り回しが多少難しくなる為、選択としては正しいものと思います。

(ファンのローテーションマーク。回転方向と風の流れを確認するもの)

細かい部分とはなりますが、本製品のフレーム部にはこのような矢印が刻印されており、「ファンがどの方向に回転して、どの方向に風が流れるか」を確認できるようになっています。少し前までのファンであれば当たり前にこれがついていたのですが、最近の安いファン(5本で2000円のとか)だと、このローテーションマークが刻印されておらず、「パッと見でこっちにエアが流れるかと思ったら実は逆でした」みたいな製品もちらほらあるだけに、ここはさすがこだわっただけの事はあるなと妙に納得。基本的には「反時計回り、ファンを支えるフレーム側が排気方向」という製品が多いのですが、たまにこれがよくわからない理由で逆転していたりするので、こうしたマーキングが無い製品では実稼働前にきちんと想定通りの方向にエアが流れているかを確認しましょう。

明らかに違う風量:PCへ装着、ラジエターを通しても風の勢いは充分

さて、実際にPCへ装着して動かしてみましょう。ちなみにこれまでの環境は以下のとおり。

(フロント3発だけでは不安な感じだった為、ラジエター裏側、ケース側に2本追加の状態)

気温が上がってきた事もあって、フロントからの3発だけではまかないきれない雰囲気があったので、ラジエター後方、PCケース内部側にも120mmで余っていたファンを2発つけた「サンドイッチ」状態で稼働させていました。今回はこれを全て外し、フロント3発のみの稼働状態に変更して検証を行います。

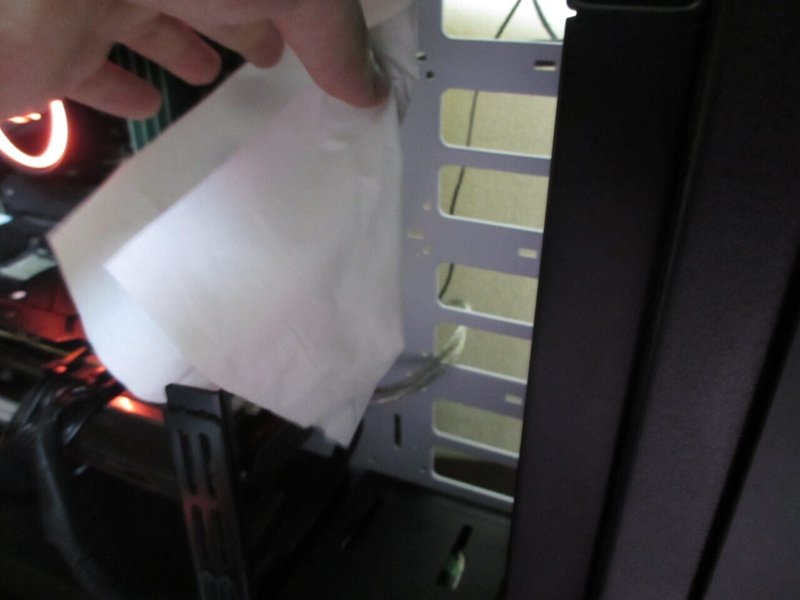

(GELID製ファンをフロントに設置した状態で、ラジエター後ろに流れる風の動き)

何か良い比較方法は無いかなと思い、ラジエターコアを抜ける風量を簡単に視覚化出来るという事で、ティッシュペーパーを当ててみました。上の写真はBIOS画面表示状態、ファンコントロール等もデフォルトの状態ですが、若干ティッシュが浮いている様子がわかると思います。上部はラジエターにピッタリつけた状態で、この「ティッシュの浮き上がった分」が「ラジエターコアを抜けてきた風の量」ということになります。コアを抜けたとはいえ、ケース内の空間を撹拌するには少し心もとない感じ。単純に「ラジエターを冷やす」という意味では、コアを抜けているので問題は無いのですが、ケース内に滞留した空気を動かすには少し役不足のようです。

さて、ここでようやくVENTO Proに通電。結線し、ケースに固定した状態で同じように視覚化してみます。

(ドラム部にラベルがなく、「工業製品」という印象が強い外観。個人的には好みです)

(ラジエターからかなり離した位置でも、ティッシュペーパーが暴れるくらいには風が抜けている様子)

先に出たデイジーチェーン機構を利用しつつケースフロントに3発装着、同じくBIOS画面の状態で内部の風量を見た所、ラジエターにピッタリつけた状態ではガンガンティッシュペーパーが暴れるくらいに風が流れてきました。少し離した位置で写真を撮影しましたが、この位置でも相応に風量があり、少なからずケース内の熱気を持った空気の撹拌には役立ちそうです。

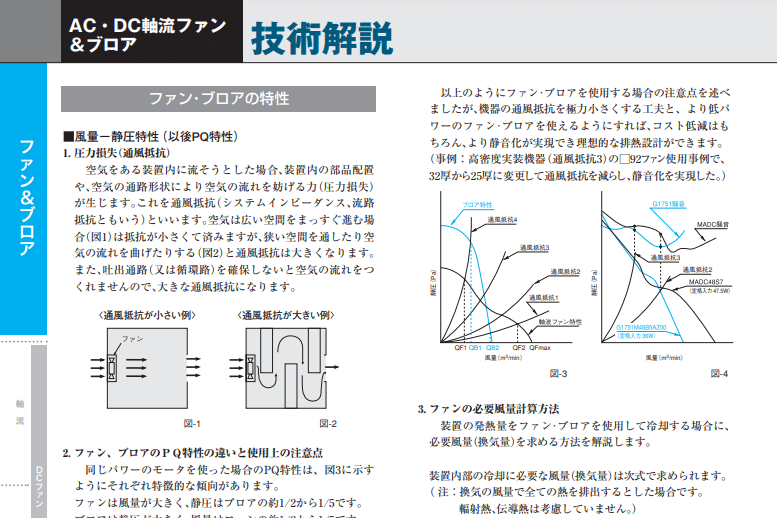

よいこのファンせいのうこうざ:「静圧」と「風量」とは

最近のファンでは、純粋にケース外部からエアを取り込むだけでなく、ラジエターを冷やすのに適したファンというバリエーションもあり、それぞれで「高静圧型」や「高風量型」などで分類されています。この「静圧」と「風量」に関しては、今回のファンの製造に携わったNidecが「技術解説」として資料を公開しています。

(Nidec技術解説資料。PDFはこちら)

さて、こういう解説文を見るといよいよわからなくなるのが技術的なお話なので、とてもザックリ解説すると、

・冷却にあたっては当然、風量は大きいほうが良い

・全てが空冷のケースであれば、大風量のファンは効率が良い

まずはこれが「全て空冷、かつケース内に相応の空間がある状態」として、以下はラジエターを設置するなどした場合。

・ラジエターコア(フィン部)が非常に目の細かい部分である

・風の流れとしてはそれが障害物となり、「逃げ」の隙間があればそちらに風が流れてしまう

・「静圧」を高くしたファンを使用する事で、その障害物に負けずにエアフローを直進させる事ができる

このような感じ。これが「ケースファンとラジエターファンで性能指標が異なる」事の理由のひとつでもありますが、ラジエターには大量のフィンがあり、その隙間に空気を通して放熱する、という仕組みである以上、そうしたフィンのような障害物に負けずに「風が直進する」事を優先したのが、「高静圧型ファン」ということになります。

冷却性能は5発ファン状態よりも良好、むしろ排気側の増強が必要

(組み込んだ姿。工業製品らしさがあるのは以下略)

さて、実際にPC使用時の様子ということになりますが、結論から言ってしまうと、この環境になる前の状態である「吸気3発、ラジエターを挟むように補助2発」という、計5発での冷却時に比べて、吸気3発の構成で同等以上の冷却性能を発揮しています。ラジエター含め簡易水冷部分や、他の箇所に変更はなく、あくまでファン交換のみではありますが、先の高静圧の特性もあってか、室温30℃という人間にもPCにも過酷な環境下で、CPUクロック下限が定格(3.7GHz)の状態でも50℃を下回るくらいにはしっかり冷やしてくれています。また、主にCPUに負荷をかけるようなタイプのベンチマークを回した際にも、CPU温度とリニアに回転数が上昇、最大2300rpm前後で思いっきり冷やしてくれます。

以前の環境に比べてエアフローが改善された事で、ケース内に押し込まれるエアの量が増えた、かつ流れが出来たという事もあり、フロントファンを交換するだけでも大きな改善点となるのですが、こうなるとセットで変える事を考え始めるのがリアの排気部分。現状140mmファン一発の状態なのですが、吸気に対して排気の効率が悪く、ちょうど熱ごもりや空気の滞留場所がCPU付近となってしまう為、CPU本体は水冷で冷やしていても、VRM等他の部分で相応に熱を持っている状態。VENTO Proには120mm以外のラインナップが存在していない為、もう一本排気側に120mmを追加するか、140mmで静音性、もしくは(この場合は)風量の高いファンに交換する必要がありそうです。

そんな心配をするくらいには、ラジエター通過後にもしっかり風の勢いを維持している、という事で、この点に関しては優秀な製品です。ただ、意外と気になった点が「ファンノイズ」の部分でした。

ファンノイズは「1250~1500rpm以外」であれば静かで優秀

(回転速度が異なる2製品、ファンノイズが気になる点も異なりました)

ファンノイズに関しては基本的に静音性の高いケースを使用してこそいますが、フロントの一番外側(一応更にその外側にドア機構アリ)に設置するという関係上、ケース内に貼られた吸音材の効果が薄くなる部分でもあります。

そんな理由なのかどうかはともかく、「特定の回転数域でファンノイズが気になる」という、少し不思議な現象に遭遇。具体的にはいわゆる「中速域」となる、1250rpm~1500rpm近辺で、少し高周波音が響いているような印象です。「キーン」という電気的な音というよりは、ブレードによる風切り音と、サーボの特性、といった印象。

逆にこの回転数帯から外れた状態(下は900~1200rpm程度、上は1600~2300rpm程度)であれば、下の場合はほとんど無音、上の場合は「低い音の風切り音が響く為、高周波音がかき消される」といった具合で、高回転時の音はどちらかというと140mmクラスの大口径ファンに似通った音になります。また、このくらいCPUファンを回す場面となれば、当然他の部分、特にVGAもブン回るケースが多いものと思うので、あまり気にしないかもしれません。

私はPC本体を机上に設置しており、ファンのみならずPC全体のノイズが直接耳に届きやすい、という環境ではありますが、その状態で配信向けのテストを行った際にも、「あまりに音がデカくてマイクに入る」という事はなく、かなり静音性自体は高いファンではあるのですが、いかんせんアイドル状態から「ちょっとYoutube見る」程度の時に使われる中速域の高周波ノイズは流石に気になりました。M/Bユーティリティからファン回転数の調整を行い、あえて中速域を使わない(低温時はガッチリ回転数を削り、高温時には中速域を飛び越えて一気に回転数を上げる)設定にする事で多少マシにはなりましたが、ブレード形状の問題なのか、サーボの問題なのか、あるいはその両方なのか、いまいちピンとこない感じです。

ちなみにですが、ファンを縦3枚並べて固定した際にもフレームが歪むような事はなく、当然フレームとブレードがあたって「カリカリ」という異音が発生するような事はありませんでした。重量に関しても前述しましたが、フレーム自体も肉厚でしっかりしており、そう簡単には歪まないように作られているようです。

総評:「伝説」は衰えないどころか進化、ケースファンよりもラジエターファン向けの「今どきの流行に合わせた」仕様のファン。あと一押し!

(CPU冷却といえば簡易水冷、そんなニーズにはピッタリ)

さて、そんなわけで今回はXPGとNidecの共同開発となる「VENTO PRO 120 PWM」、またの名を「GentleTyphoon」について、使用感を紹介してきました。かつてあった伝説の名前が、協業先が変わったとはいえ復活した事にも驚きですが、ファンそのものの性質は昨今の事情に合わせた特性に変わっており、狙った先がわかりやすい製品です。

CPUだろうがGPUだろうが水冷で冷やすのがちょっとしたトレンドになっている昨今であれば、「とにかく大風量をケース内に押し込む」よりも、「ラジエターをしっかり通過出来る静圧をもたせる」という思想がしっかりと体感できており、先に記した通り、ラジエターコアを通した後でもしっかりエアフローが確保出来ています。

ファンの回転トルク(≒ゼロrpm状態からファンを回し始める力、ファンに抵抗がかかった際に回転数を維持する力)をザックリ測る為に、私は大抵のファンを「ドラム部に指をゆっくり押し当てて、摩擦でファンを止める」という方法(怪我するので真似しないほうが無難)で様子を見るのですが、前述したように回転に対する抵抗が低い割に、かなり高トルクで回転しているようで、これまで使用してきたファンよりもかなり強めに指を押し当ててようやく止まる、といった具合。いわゆる「窒息系ケース」でありがちな「流入するエアの量が少ないせいでファンに負荷がかかる」という場面でも、最低限仕様書通りの回転数、もしくは指定した回転数を維持できるような、なかなかパワフルなサーボを搭載しているようです。

一方で2点ほど気になったのが、「中回転域の高周波ノイズ」「突発的にファンが何かに引っかかった時の一時的な回転停止等の安全対策」という点。音に関しては前述した通り、恐らく最も使用頻度が高いであろう回転数域で気になる高周波ノイズがあり、気になる場合はユーザ側で回転数調整をかなりシビアに行わなくてはならなくなります。静音系のファンを謳っているにしては、ここはかなりのネックになりそうな部分。

一方の「安全対策」に関しては、これまで使用してきたファンの中でいくつか「ファンが停止する程の抵抗を受けた際、その抵抗が無くなっても少しの間ファンストップ状態になり、また回転を再開する」という、ある種の安全対策が採られた製品が多かった中、本製品では(これまた前述の通り)指で完全にファンを停止状態まで摩擦を与えても、指を離した瞬間に元の回転数に戻ろうと動作が再開されています。基本的にそうそうある場面ではないものの、PC組み付け直後にファンにケーブルを挟んでいた等の場面で、「高トルクが故にそのまま強引に回してしまう」という事故に繋がりかねないので、この点は考慮して欲しかったなと思います。最初はM/B側の制御の問題かなと思ったのですが、同じM/Bで異なる動きをしたので、恐らくはファン側の問題であろうとは思います。

この類の製品を好んで使うユーザは、そもそもガラスケース等の「ショーケース系PC」を使用しないか、色あいを上手に合わせて魅せるタイプだと思うので、そこは個々の好みに任せる所ではありますが、こと冷却面という点で言えば「ケースファンには勿体ないくらい、ラジエターファンにはかなりの割合で最適解」と言える性能を持っています。意外と見落とされがちな「ラジエターコアを冷やすファンの特性」という点で悩んでいる方は、選択肢に入れてみても良いかもしれません……というにはお値段がなかなか、ではありますが。

ケーブルの長さからいっても「デイジーチェーンで複数台接続する前提」という設計、単発で使用するにあたって必要になる延長ケーブルの同梱、あとは固定ネジだけ、というシンプルな製品構成ながら、ファン回転数と静音性、冷却性能をかなり高いレベルのバランスで実現しているな、というのが正直な感想です。一発3000円レベルのファンであれば「それこそ出来て当たり前でしょ」レベルではあるものの、いわゆる「Noctuaクローン」とは異なる特性の製品ではないかなと感じました。問題は私がNoctua製品を使用した事がないので、直接対決が出来なかった事。

夏真っ盛りで人間もPCも熱ダレしてしまうような暑さの中、PCの安定稼働を求めるユーザにとっては、決して「コストパフォーマンスが良い」とは言えないものの、「コストに見合ったパフォーマンスを出してくれる」という意味ではオススメ出来る製品です。

おまけ:「XPGブランド」の立ち位置について

(ADATAのゲーミングブランド「XPG」)

せっかくという事で、今回製品提供を頂くにあたって聞かせて頂いたお話から一部抜粋。曰く、XPGブランドのコンセプトとしては「先行するメーカーを真摯に研究し、より良いものを作るコンセプトの元、真面目に製品づくりを行っている」との事。「真面目に製品づくりを行っている」あたりは「あたりめーだろ」とツッコミが入りそうな部分ですが、メーカーとして「自社が後発であり、先行するメーカー製品を研究している」と名言しているのは、なかなか他メーカーのコンセプト説明では見られない・聞かない内容だなと感じました。

確かにXPGブランド自体はそう古いものではなく、そのブランドを展開するADATAはそもそもメモリ製品に重きを置いていたメーカーなので、他にも数社あるとはいえ「何故ゲーミングデバイスだけでなく、メモリとまるで関係ないものにまで手を出したし」と感じたのは事実です。

(「光るヤツ」も含め、DRAMもXPGで展開。こっちも使ってみたい感)

基本的にはメモリ系メーカーという事で、割と先行して出てきたのはSSDやメモリモジュールだったように思いますが、そこから更に裾野を広げ、「最終的にPCコンポーネントの大部分でXPG製品が使用出来る」といった点、また「なんとなくXPGで揃えたけど、正直性能が微妙」という事にならないよう、それぞれの製品でなかなか苦心されているようです。

私は基本的に「1ブランドで全部統一」というのがあまり好きでは無く、PCを自作するにあたっては「各メーカーの製品の中で、最も使用用途に適した製品を選択」するタイプなのですが、こういうユーザに応えるのがメーカーとしては一番難しい……あけっぴろげに言ってしまえば「めんどくさい」かもしれません。価格帯や性能帯を複数用意することもそんな簡単な事ではないでしょう。

そんな中で、先の通り「自社は後発」という事を念頭にした上で製品開発、販売を行うという点では、常に「最新技術を導入!」という形で販売を行うメーカーと比較して、「ウチは後発だし」とある種の開き直りの上で、良い製品を手に入りやすい価格帯で販売したり、市場の流行を読んで開発を行える、というのはメリットかもしれません。

私自身はゲーミングPCというより、「仕事道具」としてPCを使用する機会の方が多いので、光り物とかそういうのは二の次三の次なワケなのですが、近年ではゲーミングPCでも光り物が減少傾向にあったりするので、今回のような「工業製品でっす!」という製品で「プロの仕事道具っぽさ」を魅せるような自作PCが出てきても面白いんじゃないかな、と思っています。そういった点も含めて、今回はなかなかいい経験をさせて頂いたなとしみじみ。

今回の記事執筆にあたり製品を提供頂いた株式会社タイムリーの担当の方へ改めてお礼申し上げつつ、例によって「提灯記事は書かねぇ」という内容で普段どおりのレビューを執筆しました。掲載していない内容で質問やテスト依頼があればコメント等で随時お寄せください。可能な範囲でテストの上、追記します。