脱・光り物PC:Antec P101 Silentへケース変更・概要紹介編

全世界167777216人の光り物やめて系の皆さま、こんにちは。ここ数年のPCケースといえば「ガラスパネル! 光るよ! 中身見えるよ!」ばかりで、そろそろ食傷気味のことと思います。かくいう私もそのクチ。香月です。

とかなんとか言いながら、面白半分でガラスパネルタイプやアクリルパネルタイプのケースを何本か試してみたのですが、「もうそろそろ質実剛健なケースで落ち着きたいな」と思い至り、今回のケース交換となりました。既に一本ミドルタワーのガラスパネル系ケースを余している上でさらに新規導入したため、結果として2本のミドルタワーケースが中身無しで余る事に。保管スペースとって半端ないので、嫁ぎ先でも探そうかと検討中です。

これまでの使用ケースを簡単に紹介:Lian Li O11 Dynamic

今回はメインマシンのケース交換となったのですが、今まで使用していたのはLian Liの「O11 Dynamic」という、「左パネルどころかフロントパネルまでガラス」という、どうひっくり返っても「光らせろよ!」が前提みたいな設計のケースでした。

(中身お引越し前のお姿)

実売15,000円程度のケースにしては作りもよく、エアフローや右パネル側の裏配線スペースに色々と特殊な面はあれど、使い勝手そのものは決して悪くはない、良い製品です。組み込みに関しては多少難アリといったイメージで、完成形をイメージしながら配線を行なわないとかなり苦しくなる、という、多少中級者以上向けの内部構造ではありますが、「ケースの中身をドーンと見せる」という点で言えば、現状ではこのO11 Dynamicシリーズ(上記「無印」の他、大型の「XL」、小型の「MINI」の3ラインナップ)は価格面でも、実際の製品としても非常に適した製品である事は間違いないでしょう。

ただ、問題が無いかといえばそうでもなく、前述した通り「エアフロー」に関しての組み立て項目ではかなり注意が必要な製品である事には間違いなく、そもそも「フロントパネルにファン装着不可」という設計の他にも、「リアパネルにファン装着不可(無印のみ)」「ボトムファン装着時はM/B側ピンヘッダと干渉する(XLは例外)」等、従来のPCケースでお約束であった「フロント吸気・リア排気」というスタイルが、3種類どの製品であってもエアフロー面で効率が悪い、というものになります。私は無印を使用していた為、そもそも「フロントもリアもファン装着不可」という状態だったのですが、他2製品も含め、「ボトムから吸気、右サイドとトップから排気」という「下から上」の煙突効果に忠実なエアフローを組んであげる必要がある他、右サイドからの排気を考えた時に、「リア(負圧)からフロント(右パネル側)へエアフローを取る」という、従来のケースと真逆の流れを作ってあげる必要がありました。

その他、電源ユニット(PSU)がケース下部ではあるものの、M/Bを挟んだ右パネル側に設置するという「チャンバー構造」があり、この関係で(多少なり)全高が抑えられたものの、横幅が通常のミドルタワーよりも広く、その割に右側の「裏配線スペース」の容積が足りない為、光り物系のファンを大量に搭載するとケーブルマネジメントが大変な事になります。なりました。

他、トップ・リア・ボトムがほぼ全開放状態な上、右パネル側もフロント寄りファン部分、リア寄りPSU部分がやはり開放状態で、ファンノイズは確実に響きます。その面では、流石にどう贔屓目に見ても「静音ケース」とは呼べないものでもありました。

尚、フロントパネルにファン設置可能な製品として、O11シリーズで「Air」を冠する製品もあり、「無印」とフレームを共通させながら、フロントはガラスパネルではなくスリットパネルとしており、エアフローの向上という意味ではこちらを選択するのも良いかと思います。

左パネルがガラスタイプなのは変わらず、またチャンバー構造も同じ、リア側には90mmファンが搭載できるという事で、Dynamic系よりはエアフローを重視した製品です。とはいえ、ケースファンで一般的に使われる120mm、140mmではなく、90mmのファンという事で、静音化、もしくは高冷却化(高回転型や低回転型ファン等)に関しては選択可能な製品が多少なり少なくなってしまうのは残念な所。こちらも最終的には「上に熱気を逃がす」形で組んであげるのがセオリーになりそうです。

光り物はもうお腹いっぱい、実用面重視の静音ケースが欲しい

そんなガラスパネルケースを使用してなんやかんやで1年くらいになるのですが、実は元々から以下のような考えだったのは変わってなかったりします。

・ファンが光る理由とは

・M/Bのあちこちが光る理由とは

・各種クーラーのあちこちが光る理由とは

・LEDストリップとか入れる理由とは

・光 る 理 由 と は

興味本位で光らせてみた事は否定しません。ただ、「光ったらスペックアップ!」なんて面白い事があるわけもなく、「魅せる系自作PC」という謎の流行には初っ端から疑問符だらけでした。この辺に関しては「PCゲームの台頭によるゲーミングPCの流行」が大きく絡んできていると思うのですが、とにもかくにも「ゲーミングなんとか」系の製品、むちゃくちゃ光ります。マウスやキーボードは光って当然、スピーカーも光る、ヘッドホンも光る、ディスプレイ裏や足元も光る、ヘッドホンハンガーも光る、ケーブルも光る、ゲーミング棒も光る、とにかく光ります。当然PC本体も光ります。M/Bも光る、VGAも光る、CPUクーラーも光る、ファンに関してはインペラ(回転する羽根部分)の根本(ドラム)、フレーム、フレームのさらに外側とバリエーションが無駄に豊富。

ただ光るだけなら、いらん照明を消せばそれで良いのでどうでも良いのですが、この「光る」事をコントロールする為に専用のコントローラボックスを経由するような製品もあり、そうなると「製品メーカーすら全部揃えなくてはならない」という話になり、しかもファン一発が普通の(LED無しの)ファンの倍くらいのお値段がする、なんていうとんでもない事態に陥るのです。

光り物に関しての文句をこれ以上続けるとそれだけで一本記事が書けるくらいになってしまうのでこのへんでやめておきますが、まずはこの「性能に寄与しないコストの削減」を目的にしたのが1つ目、もうひとつは前述した通り、そこそこ響くファンノイズを含めた「静音化」を実現する、という事で、今回のケース交換に至りました。

静音構造と高冷却構造の難しいバランス

一口に「静音タイプケース」といっても、様々な種類や構造があるのが自作PC市場の面白い所。とはいえ、ここ最近の静音タイプを謳ったケースに関しては、最低限の共通項として「パネル裏側に吸音材が貼り付けられている」タイプが多数を占めています。その他、左サイドがガラスパネルながら、複数の素材を積層して、中を見せられるパネルながら静音性を確保、といったものも。

今回は「光り物撤廃」と「静音性」という点でパーツ更新を行う事にした為、ざっくり候補の洗い出し自体はしていました。使用しているM/Bがフルサイズでは無いとは言えE-ATXサイズだった事もあり、最終的にはFractalのDefine7か、AntecのP101かの2択になり、既にサーバで使用実績があるFractalにしようかなぁと思っていたのですが、お値段はともかくとして、トップパネル部分に冷却系統を搭載した際、パネル自体を交換して通気タイプのものにしなくてはならない(パネルは同梱)という事で音漏れの懸念が多少なりあった為、最終的にはトップパネルが完全密閉、かつ吸音材がフロント・両サイド・トップの4箇所に惜しみなく貼り付けられているAntecのP101になりました。

(ケース内部。右側がフロント)

本製品はフロントに120mmファンが3基、リアに140mmファンが1基(全て標準搭載)の構造で、電源ユニット(PSU)は今どき流行りのシュラウドに覆われて完全に冷却周りが独立した設計。フロント最上段には5インチオープンベイの他、その下にスタックされるように8台分(1スタック2台分*4)の3.5インチベイが搭載されています。3.5インチベイとフロントファンの間にほどよく隙間があり、オールインワンタイプ(AiO)の簡易水冷キット含め、極端な厚みが無ければラジエターの設置が可能。実際に使用する際には3.5インチドライブは1台のみの使用になる為、最下段の1スタックのみ残してすべて取り外し、使えるなら使いたかった5インチオープンベイは360mmラジエター使用時には完全に干渉する部分となった為、このマウンタも取り外しています。

冷却系としては完全に「前から後ろ」のエアフローしか作ることが出来ない製品で、前述の通りトップパネルはスリットどころかファン固定マウンタ類も一切無く、吸音材が貼り付けられており、ラジエター設置に関して言えばフロントに最大360mm、リアに最大140mmという、かなり切り詰めた設計になっています。いわゆる「煙突構造」が考慮されていないケースという事になるため、フロントからの吸気、リアからの排気のバランスをしっかり考えてあげないと、何かと面倒になりかねないタイプのケースです。今回は色々と悩んだ部分ではあるのですが、最終的には「フロント吸気を強めに取って、ケース内圧を上げつつ、リアファンと拡張スロットブラケット部から排気」という構成で組むことにしました。

ミドルタワー……にしてはちとデカい

(LianLiケースとの比較。リアパネル揃え)

本製品はミドルタワーに分類されるケースとなり、比較的メジャーな製品群の中に位置するものになるのですが、M/BサイズでE-ATXまで対応している関係から、特に奥行き方向がワンサイズ大きいものになっています。この点に関しては前述Fractal Define7も同様で、Define7に関しては最大ATXサイズまでとしたDefine7 Compactというモデルも存在します。

基本的に机上設置が前提であった為、ケースサイズに関しては多少悩んだのですが、使用中のE-ATXボードが入らないことには話にならない、という事もあって、現物を見たり寸法を比較したりしながら最終的に本製品に着地したような感じ。上に掲載したO11 Dynamicとの比較写真では、横幅はO11の構造上の特徴(PSUが右パネル側)もあって、P101が確実にスリムになっていますが、高さ・奥行きに関してはいずれもP101が大きくなっています。

とは言っても、高さに関しては「元々無かったボトム配置のPSUスペース分」というには控えめな大型化で、ATX規格のPSUと同じ分だけ高さが出たかと言えばそんな事もなく、ごく一般的なミドルタワーと同等と考えて良いでしょう。奥行方向に関してはフロント側がスペースを取っている状態ですが、これに関してもE-ATX対応を考えればまぁまぁ妥当な感じ。ファン等が固定されるフレームからさらにフロントパネルが出ている状態で、そのフロント側には右開きのドア構造がある為、空間を作った上で中身はそれなりに引いた位置にあります。

(フロントドア開放。5インチオープンベイ、下は標準で120mmファン3発)

フロントドア裏側には吸音材、向かって左側の白い部分には吸気用のスリットが入っており、静音性を重視させたが故に吸気スペースが少なくなったような「窒息系」のケースではありません。吸気スリットだけでなく、パネル内でファンまでの間にフィルターを含めた空間もあるため、吸気の障害になりそうな部分はほぼ無いと言って良いくらいに余裕はあります。

ちなみに静音重視タイプのケース、ガラスパネルが無い、もしくはバリエーションモデルとなっている製品が多い他、5インチベイを搭載したモデルが多いように感じます。同様に3.5インチスペースも多く、今回のP101では8段、Fractal Define7では7段と、いわゆる「魅せる系」ケースに比べてストレージエリアの充実度が高くなっています。このあたりに関しては静音重視のケースを使用してストレージサーバを作る、或いは「ゲーミングPC」ではなく、お仕事用などの「業務PC」を組む前提があるせいかもしれません。その関係もあり、特に長尺のグラフィックボード(VGA)を載せたり、水冷構造にする際にはかなりの割合でトレードオフが発生、少なくとも今回検討したケース全てで、「水冷ラジエター搭載時は5インチベイ使用不可」というトレードオフは共通していました。もっとも、360mmという大型のラジエターではなく、240mmくらいの製品を使用する場合には、P101に関して言えば5インチベイも共存可能な設置位置を選択する事は可能です。水冷仕様での構築も可能ではありますが、3.5インチエリアの兼ね合いを考えても、どちらかと言えば空冷、もしくはリア120mm/140mmラジエターのみ採用、といった構造が向いた製品群である、とは言えるかもしれません。

(リア周りはオーソドックスなミドルタワースタイル)

リアパネル側に回ってみると、PSUのボトム配置も含め、かなりオーソドックスな構造になっています。リア140mm排気ファンは上下方向にネジ穴がスリット化されている他、メッシュ部分も大きめに取られているのでファンやラジエター選択の自由度も高い一方、その下部、拡張スロット横側は完全に塞がれており、VGA縦置きも想定されていません。ケース特性を考えれば当然といえば当然。ケース上部はラジエター含め冷却系の設置装着を考慮していないケースでありながら、多少スペースが取られており、スリットとネジ穴さえあればラジエター装着も可能なくらいには余裕があります。「ミドルタワー」とは言いましたが、このあたりも含めて全体として大柄であるのは間違いないでしょう。拡張スロット部のブランクパネルは白黒交互になっており、ケース内部のベースフレームが白となっている事もあわせて多少色気がある感じ。最近は白系のパーツが流行っているらしいですが、そもそもパネルを閉じると中身が見えない本製品でここにこだわった理由が今ひとつわかりません。

(実使用環境向けに3.5インチベイを最下段のみ残して撤去)

(フレームパネル側での固定の為、VGAを避けるような形で浮かせて搭載も可能)

実際の組込前に不要なパーツ類を取り外したのがこちら。積み上げられていた3.5インチストレージ部を最下段のみ残し、5インチベイフレーム含めて全部撤去。最下段は隣接のシュラウドと同じ高さのみが残るようになり、ケース内部が一気に広くなりました。また、この3.5インチマウンタは先述の通り2台で1スタックとなっており、固定のツメ、ネジともにM/B側のフレームにある為、VGAの長さなどの関係で干渉する際には1段飛ばしで浮かせて固定も可能。各フレーム自体もツメで引っ掛けるようにして固定されるのですが、このように浮かせた状態でも案外しっかりと固定されます。

尚、5インチベイのフレームを外してもファン固定部を上に持ち上げる事は出来ない為、フロントパネルにラジエターを固定する際には底面位置が固定になります。ラジエターの構造によっては多少スペースが生まれる為、360mmラジエターを使っても5インチ系のドライブが入りそうなものでしたが、いかんせんこの固定フレームがクセモノで、「ドライブは触らないけどフレームが触って干渉する」という少々残念な設計。最近だと5インチベイに専用のフレームを作らなかったり、作ったとしてもフロント側のネジ止めだけで固定するタイプのケースもあったりするので、せっかくならそういった固定方法も採用できたらなぁとは思いました。ただ、先述の3.5インチベイを浮かせて配置した際も含め、実際の稼働時に振動などで騒音の原因になったり、固定が甘くてストレージにストレスをかけてしまう可能性もあるので、今回のAntecケースに関しては装着の確実性を重視した、と判断すべき点でしょう。

ちなみにそのドライブケージはこちら。左は2.5インチ用でM/B裏に装着、右が2段の3.5インチ用ケージですが、一応ツールフリーで固定可能なものの、ゴムブッシュ等の制震構造は採用されていません。プラスティックのピンがそのまま出ているだけ。プラスチックフレームも柔軟性が今ひとつで、ドライブ固定の際にピンはおろかフレームを破損してしまいそうなくらいの窮屈さでした。静音ケースを謳うからには、せめてこのあたりの制震構造は採用してほしかった所です。ネジ止めされない関係で固定後もプラスティックのピン部分が多少遊ぶ状態になる為、一般的なデスクトップ向け7200rpm系のドライブだと、スピンアップから駆動時の音まで、パネルを閉じていても明確にわかります。その他にも文句の付け所があるのですが、これはまた後述。

付属品・右パネル側「裏配線スペース」はマイナーチェンジ?

(2018年発売のケースにしては頑張ってる感のあるケーブルマネジメント)

さて、配線の際の要となるケース右パネル側、「裏配線スペース」がこちら。標準状態でこのような配線が通っており、ケース中央縦列に3つ、面ファスナーが標準でついている他、各部に結束バンドを通すことが出来るホールが設けられています。ちょうど面ファスナー部分は一般的なM/B使用時にはATX電源ケーブルが通るスルーホールになっているのですが、この部分を含め、本製品に関してはグロメットは使われておらず、角を丸く処理した状態でフレームにダイレクトに穴が設けられている状態。

若干紹介が前後してしまいますが、本製品はI/Oパネル部にファンコントローラが搭載されており、フロント3基、リア1基の標準搭載ファンは全てこれに接続されています。別途ペリフェラル4ピンから電源を取って駆動させるタイプで、M/Bに接続しない状態になるのですが、過去このタイプのファンコントローラの誤作動で、「スイッチを切り替えるとノイズが走ってシャットダウンする」というケースがあった(Fractal Define XL2)為、最初からファンコントローラは使用せず、全てM/Bに直結しています。

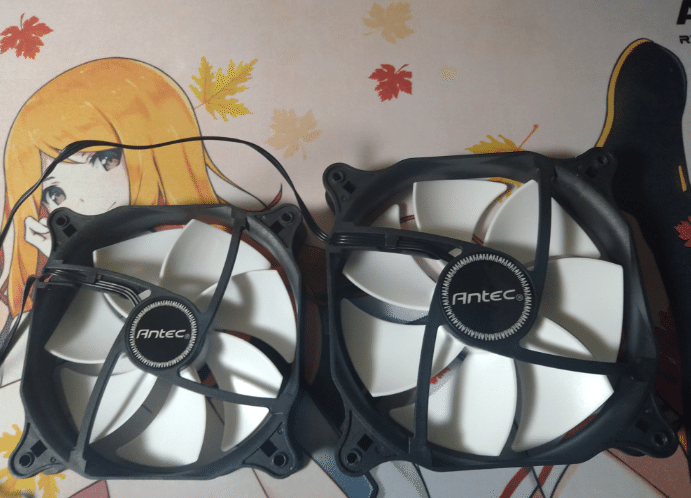

(標準搭載の120mmファンと140mmファン。詳細不明)

標準搭載の計4つのファンは3ピンタイプのDC駆動タイプ、回転数や電圧等の詳細は記載されておらず不明、といったちょっと残念な感じでした。ちなみに詳細は続編にてご紹介しますが、これらをM/Bに直結した上で電圧で回転数調整をした結果、案外うるさかったので全て交換しています。

(写真が遠くなったので再掲)

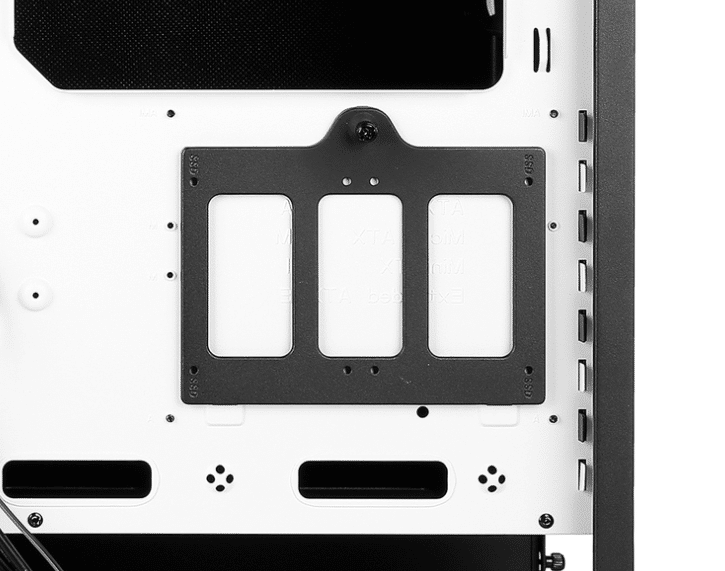

その他、発売当時から部分的にマイナーチェンジが入っているらしく、M/Bバックパネル開口部下の2.5インチドライブ2台分のマウンタが形状変更になっています。

(代理店製品紹介ページ掲載写真より)

当初は2台分を1つのマウンタで固定する、形状的にもフラットなタイプだったようですが、手元の製品では上の写真の通り、左右独立タイプで、左右からドライブを固定した後、マウンタ底面のホールをあわせてスライドさせる事でケースに取り付けるタイプになっています。マイナーチェンジ前に比べてドライブコネクタ周りにわずかながら空間が出来る為、マイナーチェンジ後のほうが無理なくコネクタやケーブルを取り回す事が出来るのですが、フレーム自体の形状が部分的ながら変わっている為、他の部分にも変更があるかもしれません。他、付属品にフロントI/OパネルのイヤホンジャックやUSBポートを塞ぐためのゴム製キャップが付属されているのも、どうやらマイナーチェンジ後からの様子。

(あればあったでありがたいゴムキャップ類)

尚、これらを含めた付属品はこのような白い箱にまとめられているのですが、箱の下部左右に穴がある通り、3.5インチサイズの箱にまとめられて、ケース梱包状態でストレージマウンタに固定されている状態になっています。

左右パネルはボールキャッチで固定可能、ネジ無しでも割とカッチリ固定

(左右パネルのそれぞれリア側上下にボールキャッチ構造)

これは便利だなぁと思ったのがこのボールキャッチ構造。パネルのフロント側は割と一般的な「折り返しをケースフレームに引っ掛けてからリアを閉じる」というタイプなのですが、そのリア側にこのような突起があり、ケースフレーム側に押し込むことで「バチン」くらいの感じで固定されるようになっています。実際にはここからさらにリアパネル側でハンドスクリューによる固定も行うのですが、このボールキャッチが想像以上にしっかりしており、単純に「ネジ外したあとに脱落しないように」という機能以上にカチッとパネルを固定してくれた為、現在はハンドスクリューによる固定をせず、このボールキャッチのみでパネルを閉じています。力加減は慣れではあるのですが、メンテナンス等でパネルを開く際はリア側のグリップ部を外側に引っ張る要領で外すもので、あまり何度もバチバチつけ外しをしていると損傷してしまいそうな感じではあります。このあたりはFractalも同様のボールキャッチ構造をつけた上で、「ケースリアのロックをスライドさせるとフリーになる」という構造を採用しているので、ボールキャッチだけに頼り切りにしたい人はそちらのほうが良いかもしれません。もっとも、この部分が折れてしまったとしても、通常通りリア側からネジ止めしてあげれば何ら問題なく使用可能なので、便利機能として素直に利用しています。

とりあえず組んだ、から始まるほろ苦い物語

(とりあえず組んだ・左エリア側)

(とりあえず組んだ・右エリア側)

さて、そんなわけでホイホイと組み立てたのがこちら。「ホイホイと」とか言ってますが、実はすげぇあちこちで苦労させられました。その9割くらいがネジ精度の問題だったのですが、ケーブルマネジメントに関しては割といい感じにシンプルに出来ました。

で、このあと一時的に稼働を確認したものの、その後ファン交換時点でM/BからCPUエラーが発せられてPCが起動しなくなるという大惨事が発生、結局全部バラす羽目になったのです。

そんなワケで、今回もチクチク刺してはみましたが、次回の組み立て編で文句炸裂しながら続きを掲載していきますので、皆さまお楽しみに。