大飯食らいなPC構成に飯を供給する為に:電源ユニット・FSP Hydro PTM PRO ATX3.0(PCIe5.0) 1200W

全世界1200億人の主食が電気な皆様こんにちは。料理がまるで出来ない私としては、コンセントにストロー突っ込んで電気を食えるようになればどれだけ世界がバラ色になるものかといつも考えているのですが、いかんせん止めてくれる人がいません。もしかして実は電気って食えるのでしょうか? 誰か止めろよ! 香月です。

さて、先日RadeonRX7900XTXに激突してから、全体構成や負荷具合のチェックに少し力点を置いて確認していたのですが、どうにも消費電力が不安な状態で悩んでいました。内部センサを使った各種ツールの他、簡易的に使えるワットチェッカーも導入してみたのですが、結構危険水域だった事が判明し、電源ユニット(PSU)のアップデートを決断。ついに1200W、我が家の電子レンジの2倍の電力量となるPSUの導入です。

PSUは850Wで、消費電力は……え、700W!?

計測にあたっては「Switchbotプラグミニ」という、いわゆる「スマートプラグ」を使用したのですが、ベンチマーク中に平均650W、瞬間的なスパイク値で700Wを記録。現在使用しているPSUが850Wクラスの「NZXT C850 Gold」だった事もあり、「PSU容量は各種TDPの合計値の倍」という容量がセオリーだったりする中、そもそもPSUの限界ギリギリまで跳ね上がっていました。

そんなわけでPSU更新の為、大容量のものを色々と見て回っていたのですが、ベンチマーク時とはいえ平均650Wなんていう消費電力でPSUの負担が軽いはずもなく、単純に見積もれば1300W以上が要求される環境、価格も考えると選択肢はあまりありません。そんな中で今回選択したのが、老舗の電源系メーカー「FSP」の製品になりました。

PCIe5.0、12VHPWR対応の1200W電源「Hydro PTM PRO」

というわけで本編開始。今回選択したのはFSP製の「Hydro PTM PRO 1200W」。同じ名前の製品は2020年末頃から販売開始となっていたのですが、本製品は「PCIe5.0対応」、nVidia系のVGAで採用されている「12VHPWR(12+4pin)」にもネイティブ対応しており、専用のポートとケーブルが同梱、1本で最大600Wの出力に対応しています。その他のユニット側ポートとしてはSATA/ペリフェラル(Molex)向けが5ポート、CPU向けEPSが2ポート、PCIe補助電源が4ポート、M/B向けが一式となっており、さすが大電力系ユニット、といった具合。

その他、コンデンサは全て日本ブランド、80PlusはPLATINUM評価といった「ここ最近じゃありがち」な仕様ではあるものの、「95%の湿度でも対応可能」といった、日本含めアジア圏でありがちな高温多湿な環境も視野に入れた設計、との事です。95%の湿度なんぞ、先に人間がぶっ倒れてそうな数字なのはともかく、そのくらいのカバー範囲があるという安心感には繋がりそうです。その他、製品保証は10年という事で、品質に関してはかなり自信がある様子が伺えます。

内容物はシンプルで、余計な付属品などはありません。NZXTの製品でもそうでしたが、850W以上のユニットになるとケーブルの本数もかなりのものになる為か、ケーブルは何かしらバッグに収められている事が増えてきたようです。本製品も巾着袋的なバッグに各種ケーブルがまとめて収められていました。

よいこのでんげんメーカーこうざ:FSPとは

今回のユニットのメーカーである「FSP」ですが、実際に電源ユニットを製造しているメーカーであり、いわゆるOEMの「元」となる事も多いメーカーです。プラグインタイプとしては形状的にSATA/Molex端子が特徴的なので、OEM先のメーカー(CoolerMasterやThermaltake等)でも見分けやすいかもしれません。メーカー製PCやBTOなどでは、プラグインではないタイプの電源ユニットとして、しれっと採用されている例もぼちぼち見られました。

今回の製品のように「自社製」としてパッケージ、販売する他、前述の通り「OEM元」として他メーカー経由で供給している例も多く、「このメーカーが電源作ってんの?」と思ったところは割と高い確率でFSPを含む「OEM元」がある製品も多く、「協業である(OEM製品である)」事を開示していない場合にはこれらOEM元のマーキングや印字は、パッと目に付くところには無い、という事もあり、文字通り「縁の下の力持ち」的存在です。ユニットを分解して内部基盤をじっくり見るとマーキングがあったりする事もありますが、ごく普通に使用するユーザではそんな所まで目が届くこともありますまい。

おおよそ「電源」と名のつくものは一通り網羅しているといった印象で、メーカーとしては台湾にて1993年設立、PC電源の他にも産業用・医療用等、電源製品を多数販売しており、とかく電源周りではかなり有力なメーカーです。本記事執筆時点でちょうど創業30年となっており、これだけの製品群を長い期間扱ってきたともあれば、その安定性や信頼性にはなかなかに大きな期待が持てそうです。

ケーブルは12VHPWR以外全てフラットタイプ。全体的に少し硬め

さて、ケーブル類をザッと見てから、実際の組み込みに入っていきましょう。ケーブルは12VHPWR以外全てフラットタイプで、12VHPWRのみラウンドタイプ。フラットタイプは横幅が出たり、折返しで気を使う必要があるネガティブはありますが、上手に「重ねる」ように配線することで最終的な専有面積を減らすことが出来るメリットもあります。M/B向け主電源ケーブルのみラウンドタイプ、という電源ユニットは結構使ってきましたが、本製品ではM/B向けもフラットタイプで、「おや」と思わせた点でもありました。一方、ケーブルの硬さという点では割と一般的というか、それなりに硬めな感じで、「端子の重さで垂れる」ようなものではありません。この点では、特にSATA向けケーブルなどで苦労させられる事になりました。他社製品では「柔らかいケーブル」がウリになっている製品もあったりするので、このあたりは今後の課題に残されそうな部分ではあります。また、主にVGA向けとなるPCIe補助電源ケーブルに関して、3本のうち1本だけ少し短い、というものがあり、今回の環境のような「8ピン3本を使う」という環境では少し難儀した部分でもありました。

本製品では主電源ケーブルの形状が異なっており、一般的な山型の3ピンではなく、四角いハウジングに横向きの3ピンが入る形状でした。当然両者に互換性はありません。軽く調べた所、山型の3ピンは10A対応(C13)、角型の3ピンは16A対応(C19)という規格の違いがあるようで、大電力となる今回の製品ではC19コネクタが採用されている、ということでしょう。実際に本製品の入力電流は14-9Aとなっており、これまで使用していたPSU(製品スペックシートでは12-6A、メーカー公式シートでは10-5A)よりも大きくなっている表記でした。ちなみにコンセント側は通常の2ピン+アース線で、N極のような片側が大きいタイプでもなく、一般的に使用出来るプラグです。

NZXT C850 Goldとの比較では、長さ方向のみが異なる、というATX規格準拠の違いになりました。カタログ値からの大きさ比較は以下。

Hydro PTM PRO:150*190*86mm ファンサイズ135mm

C850 Gold:150*150*86mm ファンサイズ135mm

どちらもファンサイズは一緒ですが、寸法としてもATX規格に準拠しつつ、長さ方向が大きいという、大容量電源にありがちな大型化でした。ちなみにNZXTのPSUに関しては、NZXT公式として明示しているところが見つからないながら、形状やスペックシートから、SeasonicのOEMではないかと思われます。

確実にケースを選ぶ大型PSU、フルタワーでもカツカツ具合

さて、そんなわけで実際に組み込み開始となりますが、とりあえず組み込んで結線した状態がこちら。

パッと見た感じではNZXTのほうがケーブルが苦しそうに見えますが、ラウンドケーブルなので多少余裕を持たせて結線している為にこのようになっています。電源ユニットの長さの関係で、実際にはHydro PTM PROのほうがかなり苦しい状態に。搭載ケースはFractal Torrentのフルタワーモデルなのですが、かなりキツキツな状態になってしまいました。万が一これで全てラウンドケーブルだった場合には、下手するとかなり無理のかかる折り方をしなくてはならなかったかもしれません。今回の1200Wモデルよりも大きい電源を組み込むとなれば、そもそも壁のコンセントに200Vを引いてくるとか、そういうレベルの話になってくるので大丈夫といえば大丈夫なのですが、ケーブリングが苦手な方は時間をかけてでも、ケーブルにキツいテンションがかからない事を確認しながら取り回す必要がありそうです。後の内部更新も考えて、遠い方のポート(左パネル側)から使うようにしたのですが、PCIeに関しては前述した「ひとつだけケーブルが短い」というアレに対応する為、右パネル側から3本を取り出しています。以前まではVGAで必要な3ポートに対して、PSU側から2本を引き出し、「一本に生えている8ピン2系統+2本目の8ピン1系統」で供給していましたが、今回は「3本を引き出してすべてシングルでVGAに接続」という形に切り替えました。一つのケーブルで2系統使うのもさほど不具合が出ていたわけではないのですが、せっかくだしという事で。

裏配線スペースに関しては、ケーブルがフラットなのを可能な限り上手く活かして、ラウンドケーブルのように「横に並べて」ではなく、「同じ方向のケーブルを重ねて」配線しました。ただ、PSUから出てきたケーブルの集合部分(中央上部)と、SATA電源周り(左寄り部)に関しては、前者はこの部分以降のケーブルの流れを確保する為に、後者は電源ケーブル以外にSATAケーブルやフロントパネル向けケーブルがやたら走っている関係で、どうにもスマートとは言い難い配線になりました。SATAで置いてあるSSD2台の配置を下方向にするにしてもSATAケーブルの長さを合わせる必要があったり、M.2に置き換えるにしても現状使用中のM/BがB550系で帯域もスロットも空いていない事もあったりで、現状ではこれが限界、といった感じです。そろそろ何かと考えなくてはならないかもしれません。

M/B側に関してはラウンドケーブルが無くなった分スッキリする……かと思いきや、横幅が大きくなるフラットケーブルの存在感が結構な具合に。このような「どうしても重ねられない部分」に関しては、やはりラウンドケーブルのほうがスマートに見えるかもしれません。私としてはどちらが好きという事もなく「妙なテンションがかからないで結線出来ればまずは良い」というタイプなのですが、そうは言っても好き嫌いが分かれそうです。

電源出力の安定性は見事、電力消費量は「いい意味で」減少か?

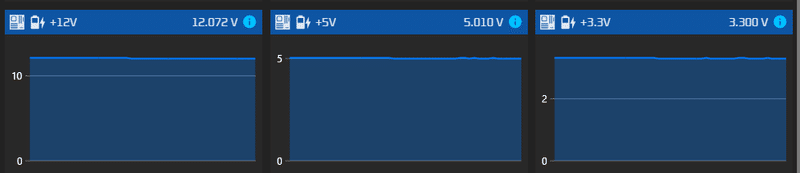

さて、最後にザッとですが電源周りの安定性と、消費電力についてチェック。まずは電源出力の状態をベンチマークツール「OCCT」で確認したのがこちらです。

いずれもアイドル状態で監視、取得したグラフですが、12Vは双方ともしっかり安定しているものの、5Vと3.3Vでは多少なり開きが出ています。C850では5Vが4.8V付近、3.3Vが3.2V付近と、規定値を若干ながら下回った状態で安定していましたが、Hydro PTM PROでは両者とも規定値を上回った状態で安定。これはベンチマークを行った際にも同様で、現時点でHydro PTM PROは負荷をかけても規定値を下回るような挙動は見せませんでした。C850も良いPSUであった事に変わりはないのですが、ちょっとした数字を見ても、Hydro PTM PROのさらなる品質には驚かされます。

そしてもうひとつ、実際のベンチマーク時、3DMark動作時のシステム消費電力をSwitchbotプラグミニで確認。グラフ化が出来なかった為、ベンチを回したままスマートフォンの数字変動を必死に睨んでの確認というアレなチェックに。ちなみにここでいう「システム消費電力」は、壁側コンセントとPC主電源の間にチェッカーを挟んでいるので、VGAやCPUだけでなく、「PC全体」の消費電力として検出された値になります。そのため、PCの構成変更がなければ数値そのものはさほど変わらないかと思われたのですが……

C850 Gold:平均650W前後 スパイク710W

Hydro PTM PRO:平均620W付近 スパイク628W

C850 Goldで650W前後だった平均値はHydro PTM PROで620W程度、710Wというスパイクを出していたのが、これはスパイクと言って良いのか怪しいですが瞬間的に628Wを出した程度。スパイクはともかく、平均の消費電力量も30W近く下がっている事になります。PSU以外には一切構成を変えておらず、3DMarkのいくつかのテストを行っても同じ傾向。考えられるとするならば、VGAへの電源供給をケーブル3本に切り替えた事か、80PlusのランクがGoldからPlatinumに変わった事、入力電流が10Aから14Aに変わった事、くらいしかありません。いずれにせよ、PSU側での電力変換効率が向上したのが理由、としか考えられず、その点で言えば前述の80Plusランクだけでなく、「これまで(850WのPSUで)80%を超える負荷がかかっていたものが、50%程度の負荷に低減された」という点も理由になりそうです。電源容量、80Plus指標あたりで、PCの安定動作に寄与するだろうとは思っていましたが、まさか消費電力が下がるとは思いませんでした。これまではよほど無理をさせていたのでしょう。

余裕のある電力供給は機械的にも心理的にも安心感、やっぱり電源ユニットは大事です

そんなわけで、容量カツカツだった電源ユニットを交換しましたよ、というお話でした。最近の一般的な環境であれば850Wでも充分、1000Wでもやり過ぎと言われそうな感じですが、やはり怖いのはVGA。リファレンスならまだしも、ベンダーOCモデルなんかだと、リファレンスのTDPやTBPなど全くアテにならないくらいに電気を食いまくります。昨今のVGAやCPUの大飯食らいは……という話はまぁとりあえず置いておいて、そういったパーツを組み込んだ結果として負荷がかかりまくるのが電源ユニットなのですが、存在が忘れられがちなのも電源ユニットなわけで……電源を変えただけでゲームのフレームレートが60とか上がる事もなく、動画エンコード時間が半分になる事もないので、予算を振りたくない気持ちもわからなくもないではあります。ただ、電源容量不足になったり、負荷がかかり続けて内部劣化が加速的に進んだ結果、「電源不具合でゲームが落ちる、エンコーダが落ちる」という現象は「確実に」発生するわけで、そういった時間的・精神的損失を考えると、最終的に行き着くのは「電源ユニットを適切に選んで、足元をしっかりしよう」という所なわけです。

電源ユニット選びのセオリーとしては、まずは「VGAとCPUのTDPを足した値の倍」の容量となるわけで、そこに80Plusがどうだの、冷却がどうだの、といった話がついてくるのですが、昨今販売されている電源ユニットであれば、最低限容量さえ確保できていれば、どのメーカー製品でもだいたい問題なく安定動作してくれるでしょう。かくいう私も自宅ではThermaltake、Antecの2つが現時点でも稼働中で、これまでもNZXTはじめ、あちこちメーカーを変えて試してきたものですが、「電源ユニットが壊れた」という経験をしたのは20年以上前が最後だったように思います。そのくらい最近の電源ユニットはしっかりしており、保証期間10年なんて表記が結構当たり前に出ている製品が多いのは、つまるところ「10年くらいは壊れないんじゃね? 使い方次第だけど」というメーカーのある種の自信だったりもするでしょう。冒頭でお話したOEMのおかげで様々なパーツメーカーからも電源ユニットが登場しているので、「このメーカーで全部統一するんじゃ!」というメーカー信者の方も安心出来る時代になったのは良いことです。

今回、なんやかんやでOEM「元」となる事が多い、自社生産を行っているFSPの製品を試してみましたが、「今までずっとOEM系ばかり使ってきたし、たまにはOEM元のも使ってみたいな」というくらいの理由しか無く、その購入の直前にはCorsairの1000Wと悩んでいたとかそんな感じでした。ちなみにそのCorsairの電源は「CWT」のOEM、らしい、との事。

そんなわけで、重要度はぶっちぎりでトップクラスながら選択肢の広さはかなり広い電源ユニット、皆さんもそろそろチェックしてみてはいかがでしょうか? 意外と変え時に来ている方も多いかもしれませんよ? とかいう感じで〆にします。