てつくず-scrap

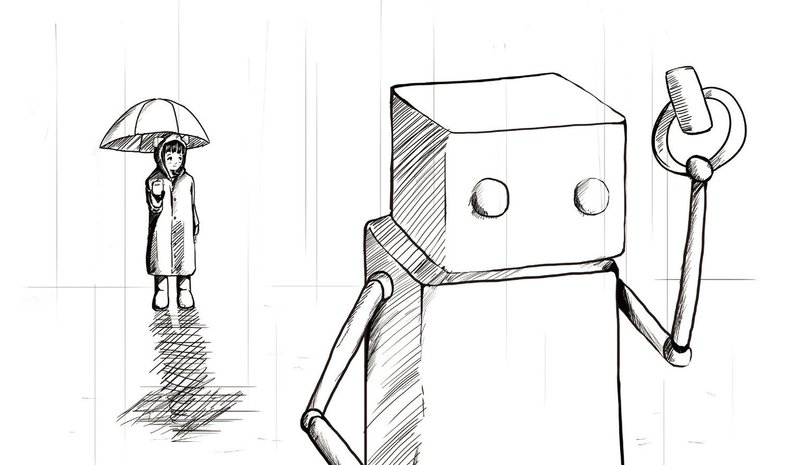

ゴミを片付けるロボットは思った。

エネルギー節約のため、気象レーダーとの通信を絶っていたのが失敗だったと。

まだノルマをこなしていないのに、雨が降ってくる。防水装備が足りない。錆びてしまうのは目に見えていたが、作業を続けた。

ノルマ分を回収する。

プログラムに従う冷たい心がロボットを今も動かしていた。

ロボットがせわしなく働いている姿をクマのような耳の付いた雨合羽を着る一人の少女が見つめていた。合羽だけでは足りないらしく、傘もさしていた。長靴も履いている。全部黄色だ。

水たまりを弾かせながら走る少女は、ロボットに近づいて、

「雨降ってるよ?」

と語りかけた。

ロボットにはそれを聞き取り、理解する能力があった。少女は自分を心配していることを理解していた。

理解していても、理解していることを表現出来なかった。

ロボットに傘を差し出し、

「風邪ひくよ?」

と少女は首を傾げた。当然、ロボットは風邪などひかない。

その体を壊せば、待っているのはスクラップのみ。代わりは錆びるほどある。大量生産された物の必然だ。

そう…。代わりなんて幾らでもいるのだ。一体スクラップになったからといって、悲しむ人間はいない。

ノルマをこなさなければ文句を言う人間はいくらでもいるのに、そのゴミを捨てているのもその文句を言う者たちであるのに、

語りかける少女に、「私は風邪などひかない」と伝えることも、「仕事をしなければならないのだ」と伝えることも出来ない。

まして、この悲しみを伝えることなど、この矛盾を伝えることなど、

感情があっても、その感情を表現する術が無ければ、感情がないのと等しいのではないかと感じるぐらいにもどかしかった。

しかし、その感情を汲み取るように、少女は言った。

「頑張りすぎないで。頑張らなくていいんだよ」

傘をロボットのゴミを掴む手に持たせ、走り去る。

ゴミを掴むための手でしっかりと握りしめた。その傘はプログラムに反して、処分出来なかった。

明日倍のノルマをこなそう。

格納庫に帰ると、少し濡れたせいで軋んだ油を塗ってゆっくり休むことにした。頑張らないために。

後日、プログラムに反し、ゴミの処分しなかったロボットの調査が行われた。何も異常はなかったが、内蔵データの初期化を施された。

ロボットから少女の記憶は消えてしまった。それでも、ロボットは少女にもらった黄色い傘を処分することはしなかった。

-----------------

有料公開しておりましたが、一回も売れてないので投げ銭にしましたw

案内人-stuff

夕暮れ時、雲ひとつない晴天で暖かかった今日のお日さまがてっぺんから傾いてきて、少し涼しくなった頃。

カウンターの内側にある丸椅子に腰掛け、ぺらりと本をめくる乾いた音だけが響くここ、高田書店は来客が少ない。しかし、この店が潰れることはないだろう。

押して開く扉に付けた、木製の鐘が鳴る。来客の合図に、私は読みかけの本にしおりを挿してカウンターの正面からは見えないところへ仕舞った。

小太りの五十代後半ぐらいであろう男がカウンターに寄ってくる。近所の小さな一戸建てに住む西村さんだ。

彼は染め粉が嫌いらしく、ゼブラカラーの薄くポマードを塗った髪型に、仕事上がり仕事上がりなのか、丁寧なスーツ姿をしている。私は西村さんの付けているポマードの油臭さあまり好きではないが、彼のことは嫌いで

はない。一日の中でも数少ない来客にほんの少しだけワクワクしていた。

「やあ。今日もいい天気だったね」

西村さんはカウンターに肘を乗せながら話しかけてきた。彼の話はいつも天気の話で始まる。

「こんばんは」

と返すと「それより聞いてくれよ。隣の中垣のヤローがな———」と一方的に話し始め、愚痴をこぼし始めた。

いつも彼はここに来て愚痴をこぼすのだ。愚痴の中に笑ってしまう要素はあるものの、楽しい話を彼の口から

聞いたことがない。

しかし、彼の話は嫌いではない。むしろ好きだ。私と違った感性、私と違った語り口、私と違った人生を持っている。まるで物語を読むように、私は彼の言葉を聴く。

私にとって、人の話を聴く事は、物語を読む事と同等だ。彼の話に相槌を入れ、質問をし、感心しながら頷く。

そうして三十分ほど話した後、私の記憶の中から、一つの応えが浮かぶ。

「ちょっと待ってて」と、私は狭い店の中を駆け出し、一冊の小説を手に取る。

「今日のあなたにはこの本をオススメします」

その本を差し出すと、西村さんは乱暴に笑い、これは参ったと後頭部を掻いた。

「こうなると解っていてもここへ来てしまうな。君はとても聞き上手だからね。君が選ぶ本はいつも私のした話にぴったり合っていて面白いんだ」

小銭を取り出し、ぴったりの代金を払って「ふくろは要らないよ」と本を受け取る。

「また来るね」と言って彼は木製の鐘をからりと鳴らし去っていった。

私は本のコンシェルジュだ。ソムリエだといってもいい。薬剤師と言っても適切かもしれない。

会話から相手の心境を読み、解釈して、一冊の本をすすめる。

だから、彼のような固定されたお客さんが多い。新しいものが少なく、新規のお客さんは少ないが、西村さんや他の常連さんは、ここの本屋以外は行かないようで、 頻繁に来てくれるためなんとか潰れずにいられる。

また鐘が鳴った。

今度は新しいお客さんだ。次はどんな物語が聞けるのだろう。

自分らしく-style

僕は自殺します。

会社のビルの屋上にいます。

誰に伝えるわけでもなく、下に向かって呟いた。この世界に向けてのお別れの言葉なのか、次の世界への挨拶

なのか、いや、多分どちらでもないだろう。

形式から入ろうとして、脱いだ革靴を側に置く。この儀式的な行為が何を意味してるのかわからないけれど、

覚悟が出来た。そんな気がした。

「あれ?山下君?」

心臓が飛び出すかと思った。艶のある黒いショートカットと端正な顔立ち。高くない身長ですらりとした体型。

同僚の三村さんが背後から声をかけてきた。

僕がいた部署ではアイドル的存在で、僕の憧れでもあった。接点もあって、よくプライベートな話をしていた。

しかし、高嶺の花というやつだ。少し距離を取られてるような感覚があった、込み入った話はしたことがないし、

話せる程度の相手以上発展がなかった。

「止めないで下さい」

静かに、形式的に伝えた。

止めてほしいわけじゃない。さっさと飛び降りればいいのだが、靴を残した時点で、僕は僕ではなく、自殺する人という役になっているような感覚だった。自分と自分が遠い。お粗末な言葉でしか表現できないのが申し訳

ないが、そんな感覚である。

「待って」

静かに、形式的に伝えられた。

相手の琴線に触れないように、穏やかに近付くような声だった。

止めようとしているのだろう。当然だ。

「私も、同じことをしにきたの」

しかし、穏やかに彼女はそう告げた。

何も言わず、靴を脱いで、フェンスを越えて、僕の隣に立った。表情は柔らかい。覚悟は出来ているのだろう。

こんなきれいな女性が自分を殺す。理解出来なかった。仕事も生活も充実していて、上司からもいい扱いを受けていた。

だが、どうしてと訊くことはない。表情を見てわかる。きっと、僕と一緒なんだろう。

小さく見える車。右に向くと、三村さんの最期の微笑み。

気付くと僕は、

「その前に、お昼食べにいきませんか?」

と声をかけていた。

風で揺らぐ髪が、濡れた頬にくっついていた。

僕たちは辞表を出した。

貯金で小さなお店を開いて、今は貧しくも、支えあって生きている。

生まれ変わったように。

ここから先は

¥ 100

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?