8-1 降圧薬

高血圧について

診察室血圧で、収縮期血圧が 140 mmHg 以上、または、拡張期血圧が 90 mmHg 以上を「高血圧」と言われる。

高血圧自体は、無症状であるが、持続する高血圧は、脳卒中、心臓病、腎臓病などの臓器障害の合併症の原因となるため、対処が必要である。

高血圧治療の目的は、高血圧の持続によってもたらされる心臓、腎臓、脳、血管への障害を抑制し、死亡を減少させることが目的である。

高血圧をもたらす環境因子には、生活習慣が関与しているため、原則、すべての高血圧患者において、生活習慣の改善が推奨される。

血圧を上げる仕組み

まずは、血圧を上げる仕組みについて、みていく。

体内で働いている血圧を上げる仕組みには、二つがある。

神経性調節の仕組みとして、交感神経系が調節している仕組みと、

液性調節の仕組みとして、レニン・アンジオテンシン・アルドステロン系(RAAS)がある。

(補足)「液性調節」とは、ホルモンが放出され、血中を運ばれ、作用部位で働く仕組みである。神経調節とは異なり、物質が、溶けて、遠隔地で作用するしくみを「液性」と呼ばれる(他に、液性免疫、など)

体内には、「圧受容器」といい、血圧を感知してるセンサーが存在する(輸入細動脈、頸動脈、大動脈弓)。ここが、「血圧が低下」したことを感知すると、中枢から血圧を高める命令が降って、昇圧系が働く。

◯交感神経の働き

交感神経から心臓や末梢血管に作用することで、血圧が上昇する。

・心臓を刺激する

心拍数が増加し、心拍出量が増加する

・末梢血管が収縮する

(補足)ホースで水を撒くときに、指でホースをつまむと、水の勢いが強くなるように、血管が細くなると、血圧が上昇する

◯レニンアンジオテンシンアルドステロン系

強力に血圧を上げるための仕組みである。

アンジオテンシノーゲンから、アンジオテンシンⅠを経て合成されたアンジオテンシンⅡが作用すると血圧が上昇する。

①末梢血管に作用する

血管を収縮させ、血圧を上昇させる。

②副腎からアルドステロンを分泌させる

アルドステロンは、副腎から分泌されるホルモンであり、鉱質ステロイド作用を持つ。

水や電解質の代謝を調節しており、アルドステロンが作用すると、ナトリウムや水の再吸収を促進する、つまり、尿量を減らして、循環血液量が増加するため、血圧が上昇する。

高血圧患者だけでなく、正常血圧の方にとっても、生活習慣の修正は重要である。

以下に、生活習慣修正で、どの程度降圧できたか、「高血圧治療ガイドライン2019」に掲載されているグラフを示した。このグラフを見ると、生活習慣を気を付けても、これだけしか下がらないのか?という印象を持つ人もいるかもしれない。

生活習慣の修正のみでの降圧効果は限られたものではあるが、降圧薬服用者においては、薬の作用が増強される、投与量が減量されると言われている。(生活習慣に気をつけると、降圧薬の効き目がよくなる)

服薬ももちろん大切だが、あわせて、生活習慣も気をつけることは、非常に重要である。

また、最近では血圧に関する健康食品もよく目にすると思う。

特定保健用食品や機能性食品にも、関連するものがいくつか存在する。

特定保健用食品(トクホ)では、アンジオテンシン変換酵素阻害活性をもつ成分を含む食品がいくつか市販されている。

これらは、降圧薬の代替にはならないこと、これを飲めば生活習慣の改善をしなくても良い、ということではないことには、注意が必要である。

降圧薬を服用中の方には、主治医に相談するよう、説明が必要である。

また、機能性食品については、ガイドラインでは「推奨しない」とされている。

降圧薬

以下に、主な降圧薬をまとめた。

血圧は、心拍出量と末梢血管抵抗に左右される。

「心拍出量」とは、1分間のうちに、心臓から全身に送り出される血液の量のことをいう。

心拍出量は、心拍数と1回拍出量の積で算出される。

・心拍数・・・交感神経の刺激で増加するほか、ホルモンで刺激される

・1回拍出量は、心臓の拡張終期容積と収縮終期容積との差のことであるが、これは、心筋収縮力と循環血液量などで決まる。

・心筋収縮力・・・交感神経の刺激で亢進するほか、ホルモンで刺激される

・循環血液量・・・腎臓での水分調節などの影響を受ける.利尿により減少する

「末梢血管抵抗」は、血管内で起こる、血液の流れに対する抵抗のことをいう。

末梢血管抵抗が高いと、血圧も高くなる。

以下のような状態では、末梢血管抵抗は高くなる。

・血管が細い(収縮)

・動脈壁が硬い(動脈硬化)

・血液の粘度が高い

降圧薬のうち、主なものについて、作用機序を示した。

カルシウム (Ca) 拮抗薬は、末梢血管を拡張させるため、血圧を下げる効果がある。

アンジオテンシン受容体拮抗薬 (ARB)/アンジオテンシン変換酵素 (ACE) 阻害薬は、昇圧系である RAAS を抑制するため、循環血液量を減らし、血管を広げることで、血圧を下げる効果がある。

利尿薬は、利尿を促すため、循環血液量を減らし、血圧を下げる効果がある。

β 遮断薬は、交感神経による刺激を抑制するため、心拍出量や心収縮力を低下させることで、血圧を下げる効果がある。

降圧薬の副作用

降圧薬に共通の有害事象の一つを挙げている。

血圧が低下するため、「めまい・ふらつき」は降圧薬服用で起こると考えられる副作用である。加えて、一部の降圧薬ではリバウンド現象が起こる可能性がある。

リバウンド現象とは、離脱症候群・症状、反跳現象ともいう。

突然服薬中止をすると、症状が増悪することである。

中枢性交感神経抑制薬では、著名な高血圧の症状がでるし、

β遮断薬では、狭心症の悪化、不整脈の誘発、血圧の上昇の症状がでる可能性がある。

対策としては、急にやめないこと、である。

そのため、服薬していたものを変更・休薬する場合は、数日〜数週間かけて徐々に減量する必要がある。

降圧薬の薬効分類別作用機序

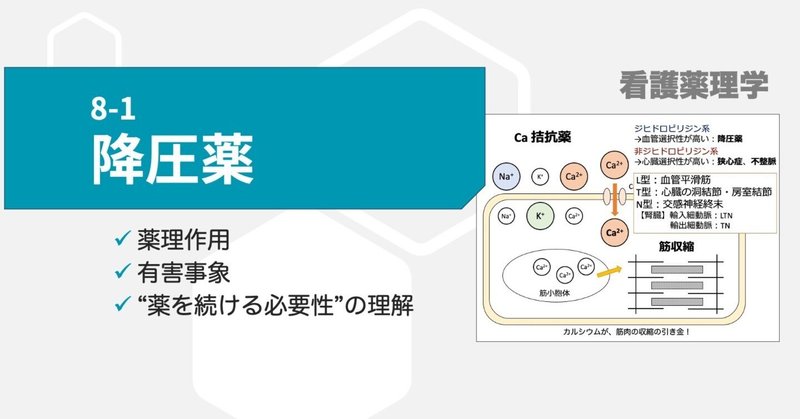

Ca 拮抗薬

カルシウム拮抗薬とは、カルシウムチャネルをブロックして、カルシウムが細胞内に流入するのを妨げる薬である。

細胞内と細胞外では、イオンチャネルなどの働きで、イオンの量には濃度差がある。

ナトリウムイオンは細胞外に多く、カリウムイオンは細胞内に多い、カルシウムイオンは、細胞外に多い。

命令(電位)が来ると、カルシウムイオンが細胞内に流入する、これをきっかけに、細胞内では、小胞体に蓄えられているカルシウムが一気に放出され、筋収縮が起こる。

このように、カルシウムは、筋肉が収縮する引き金となっている。

カルシウムチャネルには、3種類(L型、T型、N型)が存在し、血管や心臓、交感神経終末や腎臓に存在しており、作用も異なる。

カルシウム拮抗薬は、大きく2種類に分類され(3種類が書かれていることもあるが、臨床応用されているのは2種)、ジヒドロピリジン系と非ジヒドロピリジン系がある。主に、ジヒドロピリジン系は血管選択性が高いため、血圧をさげる、降圧薬として使用されており、非ジヒドロピリジン系は心臓選択性が高いため、狭心症や不整脈の治療薬として使用されている。

このページでは、ジヒドロピリジン系について記載している。

Ca 拮抗薬は、末梢の血管を拡張させることで、血圧を下げる薬である。

降圧薬として使用される Ca 拮抗薬は、末梢血管を拡張させることで、血圧を下げる効果をもつ。多くの Ca 拮抗薬は糸球体輸入細動脈を拡張させるため、糸球体の負担を増加させやすいが、一部の Ca 拮抗薬は、腎臓に作用し、輸入細動脈・輸出細動脈を拡張させ、糸球体内圧を下げるため、蛋白尿を減少させる効果もあるため、それを期待した使い分けも行われている。

特徴として、作用時間の長さでの分類もある。短時間作用型〜長時間作用型まである。長時間作用型ではカルシウムチャネルと強く・長く結合するため、作用時間が長い。

短時間作用型のニフェジピンは、作用時間が短いために、製剤の工夫(徐放化製剤)をすることで、1日1回投与が可能な製剤がある

(例)アダラート CR 錠

アムロジピンは、長時間作用型であるため、製剤の工夫をすることなく、1日1回投与が可能である。

また、Ca 拮抗薬は、CYP3A4 で代謝されるため、薬物相互作用には注意が必要である。

代表的な副作用には、下記がある。

◯血圧が低下することで起こる副作用

・頻脈・動悸・・・全身に血液を巡らせるため、血圧が下がると、反射的に心拍数増加によって、血流を補おうとする体の働きのため

・めまい・ふらつき

◯血管拡張が原因でおこる

・顔面紅潮、頭痛、浮腫

◯平滑筋弛緩が原因でおこる

・便秘・・・蠕動運動が低下するため

・逆流性食道炎・・・胃噴門部の逆流防止が低下するため

Ca 拮抗薬の副作用

○歯肉肥厚

Ca 拮抗薬の服薬と関連する代表的な副作用には、前述のほかに、「歯肉肥厚」がある。

薬剤性の歯肉肥厚として、代表的なものには、フェニトイン、ニフェジピン、シクロスポリンがある。

Ca 拮抗薬による歯肉肥厚について、コラーゲンと Ca が関連しており、Ca 拮抗薬服用により、コラーゲンやその他の細胞外基質の分解が抑制されるため、歯肉肥厚がおこると言われている。

重度の場合、切開が必要なこともある。

プラークがあること、は歯肉肥厚のリスク因子となる。つまり、適切な口腔衛生をすることで、予防することが可能である。

そのため、歯科受診状況を確認し、定期的にブラッシング指導をうけること、必要に応じて歯石除去をうけることが重要である。

◯薬剤誘発性歯肉増殖症(歯肉肥厚)

原因薬剤を表に例示している。

前述した3つが代表例としてよく扱われるが、同系統の薬も、歯肉肥厚が起こる可能性があると言われている。

抗てんかん薬

フェニトインだけでなく、いわゆる古典的抗てんかん薬でも、歯肉肥厚がおこる可能性があると言われている。

Ca 拮抗薬

ニフェジピンが、降圧薬として使用頻度が高いこともあり、報告されているが、他の薬剤でも歯肉肥厚が発生したことが報告されている。

免疫抑制薬

シクロスポリンは、子供では発症率が高いと言われている。

3つの薬効群は、いずれも長期的な服薬が必要である。

服薬期間通して、口腔清潔の実施が重要である。

◯グレープフルーツとの相互作用

グレープフルーツと CYP3A4 の基質薬との相互作用

グレープフルーツに含まれる成分の一つであるフラノクマリン類(ベルガモチン、ナリンゲリン類)は、消化管粘膜に存在する薬物代謝酵素 CYP3A4 を阻害する。

CYP3A4 で代謝される薬とグレープフルーツを併用すると、薬物の代謝が阻害されるため、薬物の血中濃度が上昇し、薬効が強く出過ぎる、または、中毒症状が出る可能性がある。

・CYP3A4 基質であり、グレープフルーツの相互作用を受ける薬

免疫抑制剤:シクロスポリンなど

脂質異常症治療薬:シンバスタチンなど

降圧薬(Ca 拮抗薬):フェロジピンなど

・影響の大小は、薬によって異なる

Ca 拮抗薬のうち、消化管粘膜での代謝の影響を強く受ける薬(フェロジピンなど)

→相互作用の影響は大きい

Ca 拮抗薬のうち、消化管粘膜での代謝の影響が小さい薬(アムロジピンなど)

→相互作用の影響は小さい

※影響は小さいが、「相互作用注意」として添付文書にも掲載されており、注意が必要。(このように薬によってリスクの程度は異なるのですが、「禁止」と思っている医療者も多いのが悩みどころ)

<グレープフルーツとの相互作用に関する Q&A>

Q. グレープフルーツだけ、注意すれば良いのか?

A.

グレープフルーツ(果実)を食べる

グレープフルーツジュースを飲む

→どちらもバツ

グレープフルーツと類似した柑橘類 →注意が必要

・スウィーティ、ざぼん、はっさく、文旦、夏みかん:×

・温州みかん(いわゆる、普段たべているみかん)・レモン:○

Q. 同時摂取しなければ良いのか?

A. グレープフルーツによる阻害効果は、長時間続く

→相互作用の影響が大きい薬剤は、服用期間中の摂取は禁止

※どれくらいの期間を遡って禁止するのかは、薬によって異なる

RAS 系薬

レニン・アンジオテンシン・アルドステロン(RAA)系に作用する薬物

○RAS 系とは

レニン・アンジオテンシン・アルドステロン系 (RAAS) は、体内で血圧を上昇させるように働いている。

・アンジオテンシノーゲン

‥主に肝臓で作られている。レニン(酵素)の働きで、アンジオテンシンⅠに変換される。

・レニン

‥腎臓の糸球体で作られているホルモン。交感神経が刺激すると、β1 受容体がその指令を受け取り、レニン分泌を増加させる。

*(関連薬)直接的レニン阻害薬

・アンジオテンシンⅠ

‥アンジオテンシン変換酵素(ACE)の働きで、アンジオテンシンⅡに変換される。

・アンジオテンシン変換酵素(ACE)

‥アンジオテンシンⅠを、活性をもつアンジオテンシンⅡに変換する。他にも、キニンの分解も行う。

*(関連薬)アンジオテンシン変換酵素阻害薬 (ACE 阻害薬, ACEi)

・アンジオテンシンⅡ

‥アンジオテンシンⅡ受容体に結合する。アンジオテンシンⅡに対する受容体は、AT1 と AT2 の2種類がある。AT1 は、血管収縮作用や動脈硬化作用に関連している。

*(関連薬)アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬 (ARB) ※アンジオテンシン受容体ブロッカー

・アンジオテンシンⅡ受容体(AT1)

‥血管に存在し、これを刺激すると、血管が収縮するため、血圧が上昇する

‥副腎に存在し、これを刺激すると、アルドステロン(抗利尿作用)を分泌して、腎臓での水・ナトリウムの再吸収が増加するため、尿量は減少し、結果として、体内の循環血液量は増加する(血圧上昇)。

RAS 系薬の作用機序

RAAS に作用するくすりの作用機序には、3種類がある。

・アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬(ARB)

アンジオテンシンⅡの受容体の内、AT1 受容体に結合して、作用を邪魔するため、血圧を下げる働きがある。

血圧上昇を抑え、体内循環血液量を減少させることで、血圧を下げる。

・ACE 阻害薬

昇圧物質であるアンジオテンシンⅡの合成を阻害することで、血圧を下げる働きがある。

・直接的レニン阻害薬(DRI)

昇圧物質の前駆体であるアンジオテンシンⅠの合成を阻害し、血圧を下げる働きがある。

ARB 及び ACE 阻害薬がよく用いられている。

RAS 系薬の特徴

ARB と ACE 阻害薬は、作用のターゲットが共に、RAAS であり、降圧治療では、同じように使われている。

非常に安全性が高い薬ではあるが、妊婦には禁忌であるため注意が必要である。

※妊娠中期〜末期に使用すると、羊水過小や胎児・新生児の低血圧など、胎児への毒性があるため、禁忌。

○ARB と ACE 阻害薬の使い分け

・排泄経路の違い

・副作用の違い

○ RAAS に作用する薬剤の特徴

・注目されている薬理作用

腎臓保護作用(尿蛋白の減少)

・・・(作用イメージ)腎臓にも RAAS が存在し、腎臓での高血圧を改善するため、腎臓を守ることができる

※軽度の腎機能低下に対しては保護作用を持つが、重度低下した場合は、注意が必要である。

慢性心不全

・・・(作用イメージ)降圧作用だけでなく心臓を守る働きがある(動脈硬化抑制や心臓のリモデリングを抑制する)

*心臓リモデリングとは?・・長年負荷に晒されているうちに、それに対応しようとして、変化がおこること(結果として、心臓の収縮力が心筋が線維化)

RAS 系薬の副作用

◯空咳

※ACE 阻害薬によって起こる副作用(ARB では起こらない)

アンジオテンシン変換酵素(ACE)は、アンジオテンシンⅠ以外の物質も基質とする。

ACE 阻害薬は、ブラジキニンの分解も阻害する。その結果、ブラジキニンが蓄積すると、気道を刺激するため、空咳が起こる。

空咳が起こった場合、治療薬剤は、ACEi から ARB に変更する。変更すると数日で軽快するので、過度に恐れる心配はない。

また、副作用を逆手にとって、誤嚥性肺炎の予防に使われる場合もある。

ACE 阻害薬はサブスタンス P の分解も阻害する。これを阻害すると、サブスタンス P が蓄積し、嚥下反射や咳反射を促進するため、誤嚥性肺炎の予防ができると言われている。

ACE 阻害薬の中でも、空咳リスクが最も少ないイミダプリル(タナトリル)がこの目的で用いられてきた。

アンジオテンシン受容体ネプリライシン阻害薬(ARNI)

慢性心不全治療において、ARB や ACE 阻害薬が中心的な薬剤として用いられてきたが、効果不十分例などでは、ARNI が推奨されている。

ARNI は、ネプリライシン阻害薬であるサクビトリルと、ARB であるバルサルタンを結合させた薬である。体内で、サクビトリルとバルサルタンに解離し、それぞれに薬理作用を示す。

ネプリライシンは、ナトリウム利尿ペプチド、ブラジキニン、アンジオテンシンⅡの分解と関連しており、これを阻害することで、ナトリウム利尿ペプチドが増加するため、心負荷を軽減することができる。

(※心不全の診断に、BNP(脳性ナトリウム利尿ペプチド)を測定する。これは、心不全を引き起こす物質だからではなく、本来、心臓を保護するための物質である。心不全の診断には、心臓が頑張りすぎている指標として、BNP を測定する。)

ただし、サクビトリル単体では、アンジオテンシンⅡが増加するため、ARB を一緒に用いることで、心不全治療と高血圧治療の両方の目的を達成することが可能である。

※薬学系では、ARNI と略していることが多いのですが、医学系では、ARNi と略していることが多いです。こちらではできるだけ統一して書こうと思っていますが、表記の揺れが時々あります。ご容赦ください。

応援やご意見がモチベーションになります。サポートを、勉強資金にして、さらなる情報発信に努めます。