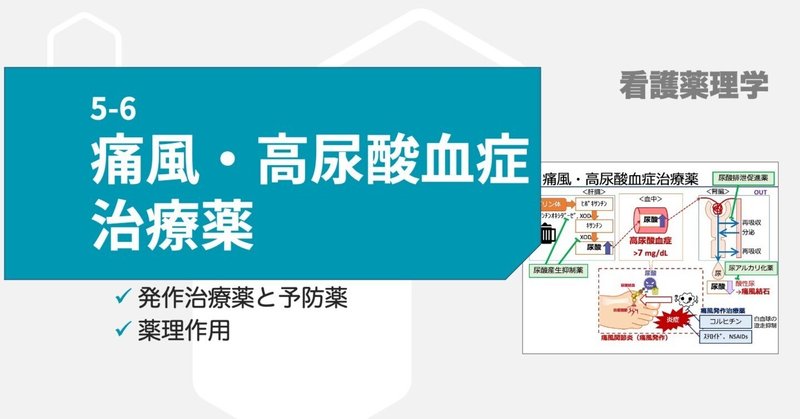

5-6 痛風・高尿酸血症用薬

痛風・高尿酸血症

窒素を含む化合物は、最終的に、尿酸・クレアチニン・尿素に代謝され、体外に排出される。

尿酸は、プリン体の最終代謝物であり、腎臓で排泄される。

プリン体とは、化学構造のプリン構造を持つ物質の総称である。

遺伝情報の DNA や、エネルギー源である ATP などが、これに含まれる。

血漿尿酸値が 7 mg/dL を超える状態が、高尿酸血症と言われる。

高尿酸血症が続くと、関節や腎尿路系に、尿酸がナトリウム塩の結晶として析出する。

関節の尿酸結晶を、白血球が貪食して、炎症を起こすサイトカインが放出され関節炎が起こる。これが、痛風関節炎(痛風発作)である。

高尿酸血症の要因

①尿酸の産生過剰

②尿酸の排泄低下

①尿酸の産生過剰の要因:

(1) 食事からのプリン体の過剰摂取

※ビールはプリン体を多く含むこと、アルコール自体、尿酸の排泄を阻害する、という二重の理由で、高尿酸の要因となる。

(2) 核酸の分解亢進

…腫瘍に対して化学療法を行ったときに、がん細胞が急速・大量に破壊されるため、細胞の内容物も血中に放出される。高カリウム血症・高リン血症・高尿酸血症が起こる。(腫瘍崩壊症候群)

②尿酸の排泄低下の要因:

尿酸は、腎臓で排泄される。糸球体濾過量の低下や尿酸の排泄低下により、腎からの尿酸の排泄低下が起こる。

尿は、通常は pH 6.0 の弱酸性であるが、タンパク質・動物性食品の摂取や高尿酸血症、激しい運動などによって、酸性に傾く。酸性尿では、尿酸の溶解度が低い。高尿酸血症では尿中尿酸濃度の上昇に伴い、尿酸結石ができやすいことに加え、シュウ酸カルシウムの溶解度も低下するため、シュウ酸カルシウム結石も析出しやすくなる。

高尿酸血症は、尿酸産生過剰型と尿酸排泄低下型、混合型に分類される。

治療薬

◯急性痛風関節炎治療薬

急性痛風関節炎の治療には、非ステロイド性抗炎症薬、コルヒチン、副腎皮質ステロイド薬がある。

◯尿酸降下薬

尿酸降下薬は、尿酸産生抑制薬と尿酸排泄促進薬に大別できる。

・尿酸産生抑制薬

キサンチンオキシダーゼ(XOD)阻害薬

プリン体を分解し、尿酸を産生する過程の酵素を阻害することで、尿酸産生を抑制する

・尿酸排泄促進薬

主に、尿酸トランスポーターの作用を修飾することで、尿酸排泄を促進する

◯急性痛風関節炎治療薬

痛風関節炎のときに使われる薬に、コルヒチン、NSAIDs、副腎皮質ステロイドがある。

コルヒチンは、白血球の遊走を抑制して、炎症を鎮める薬であるため、発作の前兆の時点で服用することが重要である。

NSAIDsや副腎皮質ステロイド薬は、抗炎症・鎮痛作用を持つ薬である。極期には極量使われる(通常の消炎鎮痛よりも多量を使用することもある)

痛風関節炎が鎮静化してから、尿酸降下薬の治療を開始する。

なぜなら、尿酸の値が変動するときに、痛風関節炎がおこるリスクが高まる。発作時に尿酸降下薬を服用することは発作増悪につながる。そのため、発作が落ち着いてから治療を開始する。

また、この理由から、治療開始時は、発作のリスクが増加している。

治療開始する時に、発作が起こる可能性があることを説明した上で治療開始することが重要。

発作が起こらないように対策として、治療開始時に発作時の薬であるコルヒチンを併用することもある(コルヒチンカバー)

痛風関節炎が鎮静化した間欠期に、尿酸降下薬を開始する。

尿酸産生過剰型には、尿酸産生抑制薬が使われる。

尿酸排泄低下型には、尿酸排泄促進薬が使われる。

酸性尿を改善し、尿路結石を防ぐために、尿路管理薬も合わせて必要になる。なぜなら、

・高尿酸血症・痛風は酸性尿の要因である

・酸性尿では尿路結石が起きやすい

・尿酸排泄促進薬を服用すると、尿路結石リスクも高まるため

である。

そのため、尿アルカリ化薬が用いられる。

※尿酸に関連する薬には、尿酸分解酵素薬もあるが、これは、腫瘍崩壊症候群に使われる。

腫瘍崩壊症候群・・・以下の3薬が使われる

(尿酸産生抑制薬)アロプリノール、フェブキソスタット

(尿酸分解酵素薬)ラスブリカーゼ

痛風・高尿酸血症治療には、生活指導を合わせて行うことも非常に重要である。

<生活指導のポイント>

・プリン体含有量の多い食品を控える

・・尿酸を減らすために重要

・アルコール摂取を控える

・・アルコールは、尿酸を増加させる、尿酸の排泄を抑える、両面で作用しているため、「ビールを減らせばよい。酒は飲んでも良い」は間違い。アルコール摂取を制限することが重要。

・十分な水分を摂る

・・尿酸の排泄を促進し、尿路結石を予防するためにも重要

・尿をアルカリ化する食品の摂取

・・尿路結石の予防につながる

応援やご意見がモチベーションになります。サポートを、勉強資金にして、さらなる情報発信に努めます。