未来のために、アートの実利を搾取する

あるギャラリストに聞いた話だと、オープンなマーケットに乗るアート作品は全体のほんの数割だという。

それ以外の作品は閉じたネットワークの中でやりとりされている。

実際、ギャラリーやアートの展覧会のクローズドなレセプションでは、超がつくお金持ちや芸能人らが大量に来て「節税のため」や「投資のため」といった言葉をちらつかせてギャラリストやアーティストと仲良くなっている(そういう現場ではアート作品がかわいそうに見える)。

そこで生まれる閉じた深いネットワークで大金がやり取りされていて、アート作品は株に近い。安値で買い叩かれ、名前が売れて値段が上がれば売って利益を得る。アートが自由で破壊的だなんて8割くらいは嘘な気がする。

資本主義の極地。実利とマネーゲームへの偏重によって、アートそのものが本来発揮できる価値は見えづらくなりつつある。

アートの価値と対話を通した醸成

発想と思考の転換を促すこと。

こうしたところにアートの価値があると僕は考えている。

例えば「ペンはただの文房具と思っていたけど、誰かに愛を伝える武器でもあり、時間を蓄積するメディアでもあるのか!」みたいな意味の読み替え。

モノごとの注視されていなかった面に目が向けられるようになること。それを促すこと。

現代では思考の転換は議論を通して醸成される必要がある。一度発生すればよいだけでない。膨大な情報の海に溶けて忘れられるからだ。その意味でプレゼンテーションとしてのアート作品は脆弱な気もする。対話型のアートが必要になる。

対話型のアートとは?

ある建築家に「かつて美術館はプレゼンテーションの場だったが、今では議論のためのリアルインターフェースになりつつある」と教わった。

つまり、来場者がやってきて「ふーん」とわかったようなわからないような顔をして帰る展覧会よりむしろ、「来た人が作品を介してコミュニケーションを取り、議論を行ったりネットワークを築いていくためのインターフェース」としての美術館の価値が今後は重視されるべきということだ。

こうした作品を通して行われる対話を価値とする作品を対話型のアートと呼ぼう。

近い概念として「キュラトリアル」という概念に少しだけ触れる。

キュラトリアルとは、『アートフォーラム』の2009年10月号に掲載された、ティエンコスタ・クンストハル(という美術館)のキュレーター兼ディレクターであるマリア・リンドの小論のタイトルだ。

キュラトリアルの作品は、ワークショップや授業に近い。そして市民や学生、編集者やアーティストが対等な立場で交わす対話、その機会とプロセスが「展覧会」の本質であると強調された。

その上でとても大事なことは、ただ静的に陳列されただけの美術品ではなく、対話による人々の「関係」や、思想・価値観の転換といった変化そのものが作品であるとみなされたのだ。

アートが求める実利と行きつく先は?

対話型アートというのは所有しづらい。絵画や彫刻といった作品はモノとして作品がはっきりしていると所有しやすい。それははっきりと、「マーケットに乗る」ということでもある。

対話型の作品はどこまでが商品かはっきりしないし、展覧会のたびにもう一度設計しなおしてセットアップする必要があるので非常に扱いづらい。絵画や彫刻ならばすぐに貸し出せる。

そうしたなかで、対話型の作品は「○○トリエンナーレ」のようなまちおこしアートイベントでしばしば実現されている、と考えるようになった。

作品の金銭価値よりむしろ、作品を通して人が街に集まり、お金を「落としてほしい」まちづくりアートにとっては、対話型アートは相性がいい。人がつながり、街を行き来することがそのまま実利になる。

対話を通して二次的な発信も見込めるし、議論が巻き起これば人は近くの店でより活発な活動をするからだ。

実利と大義を共存させる。まちづくりの文脈で対話型アートの価値を語ることはとても意味がある。

未来の都市構想の価値の置き所

「建築家が未来を描かなくなった」と1980年代ごろから言われている。社会実装しやすいものはわざわざ観にいくまでもない退屈な都市構想が多いし、企業が作った未来都市はしばしば自分たちのビジネスを正当化するご都合主義の作品になる。

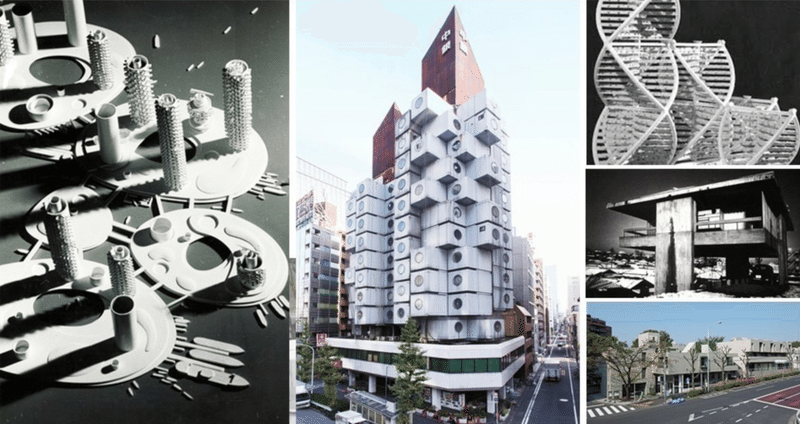

例えばメタボリズムは、建築は機械じゃなくて生命なんじゃー!」と、「新陳代謝する建築」を掲げ、ほとんどアートのような大胆な都市構想作品を作った。

細胞が新陳代謝するように古くなった建築の部分を交換し、細胞は変わるが建築自体は永続性がある。当時の人は実装しようとして失敗もしたが、「概念」としてさまざまな設計や開発に影響した。

アートと都市開発の中間のような場所で都市の未来を考えていく必要がある。

まちづくりアートの文脈の一つに街を考える都市構想的なアート作品があれば、まちづくりアートは未来を描けなくなった建築家に未来を描く場を与えるとともに、街を活性化し、おまけに街の未来を考えるきっかけも与えるという、一石三鳥みたいなことが起こるのではないか、という気がしている。

多分重要なのは「体験」を作り込むこと。街の一部や概念をビジュアルや言葉だけでなく実際に体験できる形で作り込めれば、十分に人を呼ぶ作品として成立するのではないかと思う。

もちろん、アーティスト×建築家のコラボにももっと意味が出るだろう。

対話から考える設計手法

都市構想とアートの中間くらいで、一つの対話型アートを作る価値をここまで考えてきた。ここでは複数の対話型アートをどう扱うべきか考えてみたい。

対話にもいろんな種類がある。内なる自己との対話もあれば、ひろーくあさーい自己紹介のような対話もあり、友達同士の対話もあれば、ビジネスを前提とした対話もある。

浅いからこそ広がる対話もある。

これからの展覧会やアートイベントでは、先に作品を展示していくのではなく、異なる質の対話を空間の中に配置しそれらの対話を促すように作品をキュレーションする設計が必要だ。

例えば、あるキュレーターは自身の企画した展覧会ではかなりの来場者が見込まれたので、入り口の挨拶の掲示をやめたという。

なぜならそこで人が止まってしまい、過剰な混雑を引き起こすと予想されたからだ。たしかに展覧会での渋滞はストレスになりやすい。

けれどこの現象はむしろ滞留によって、人々に会話する時間を与えたと見ることもできる。

滞留があるからこそ生まれる議論もあり、そしてこの滞留により引き起こされうる対話を通して、次にみる作品の意味は変わるはずなのだ。

異なる特性の対話を配置するように設計していくのがよい。

対話の性質の解像度を上げていけば、「カフェに入りやすくお金につながりやすい対話」や「山登りしながら話したいこと」など、作品を鑑賞した後のアクティビティも同時に誘発できるだろう。

まちづくり系アートイベントに対話から設計する思想が必要なのは、対話のプロセスの中でお金を上手く落としてもらうように誘発するという極めて実利的な側面を、より高めていくためと考えられるかもしれない。このようにして、実利と大義は共存するようになる。

ふるさと納税は「同じ額を払うならモノがもらえる方がお得」という極めてシンプルで古臭いインセンティブによって駆動されているが、「地方を支える」という大義を成している。

実利と大義を分けて考えながら、大義を実現していく強かさが、今後未来を構想していく人間には強く求められている。実利を搾取して大義をうまく駆動させる仕組みづくりが必要だ。

これはアートイベントも同様と思う。

まとめ

実利と大義は分けられない。大義を成し遂げたい人ほど、実利に精通する必要がある。それはアートも建築もアプリ開発もきっと同じだろう。

①アートの今後:「プレゼン」から「対話」へ

②対話型アート×まちづくりは相性がいい。人がやってきて繋がってお金をもっと落としてくれる

③対話型アートのテーマが都市構想で、体験できるような作品なら、そのアートは議論とお金と未来への眼差しを街に与えられる?

④実利をうまく搾取して大義を実現するフレームワークを醸成していく必要がある。

実利と大義の両輪を上手く回しながら、街に転換と対話のための作品と場所を増やしていく。そうした取り組みを通して、街を見直し、思考を醸成し、未来をみんなで考えていく必要がある。

今の僕たちに求められているのは、互いに助け合いながら、そうした取り組みを続けていくこと、そしてそのための手法の検証ではないか、という気がしている。

サポートは研究費に使わせていただきます。