世界は時折、映画のように

たいへん落ち込む出来事があり、そのショックの強さから、いままでの自分の根幹はこれだったのかと思い至った。反芻するたび涙が止まらぬ。とても正気ではいられない、と、お気に入りの喫茶店にどうにか転がり込んで紅茶を頼んだ。

白紙のノートにお気に入りの青黒いインクのペンでガリガリと思考を書き出す。書き出すと散らかりと混乱と結び目のおかしい所に気づく。そこを解す。昔は乱暴にハサミで切ったものだ、と妙に冷静な頭でそれら思考のかたまりを眺める。そのなかの優先順位、重要度の高低、感想なのか事実なのか、感情的問題なのか論理的問題なのかをひとつずつ精査してゆく。昔から、ひどく動揺したときに紙に書くという行為を始めたため、動揺していなくても書く習慣がついてはいたが、もともとはこういう時にわたしはノートに言葉を書いて自分とおしゃべりをするのだった。そう感じながら、一息ついて椅子に背を凭れた。

「これあげる」

隣の老紳士が、にこにこしながらカードのようなものを渡してきた。精神異常者か、それとも人好きのするおじいちゃんなだけか、測りかねないがひとまず礼儀としてのにこにこをわたしも顔に浮かべ、ありがとうございますと受け取りながら相手の挙動を観察した。どうやら危険性はなさそうである。

「100円引きが出たの、ぼく初めてなんだ。でもあんまり来ないお店だから、また来るかわからないし…」

期間限定で配布している、スクラッチの割引券だった。50円引きか100円引きのどちらかが出るという。金券に変わりはないので、見知らぬ人からお小遣いを貰ったようなものである。ありがとうございます、大切に使いますねと言葉を返した。

「勉強がんばってねぇ」

にこにこと、ゆっくりとしたテンポで話すその老紳士は帽子のした、柔らかに笑む目をしていた。

ノートに書き出しているのは私の思考判断のためのいわば吐き出しであり、勉強ではない。が、老紳士にはノートにペンを走らせる行為は勉強と称するものに映ったのだろう。勉強じゃないんです、いわばただの愚痴ですよ。そう思ったけれど、わたしがこうやって言葉を選び、思考を形にし、整頓をかけて、妥当性を精査するこの行為をできるようになったのは、「一生懸命勉強するんだよ」という、親から受けた教育方針のもと、取り組んできた在り方のひとつの発露である。

わたし、勉強が好きだった。たくさん知って、引き出しを増やして、また新しく知って、感じ入ったり関心を寄せたりして、この身が伸びてゆくことがたまらなく好きだった。

老紳士からかけられた言葉があまりに嬉しく、しかし割引券を受け取ったことに対するお礼の言葉しかわたしは発せていない。ちがうんだ、わたしが伝えたいのは、この感激に対する感謝の気持ちなのだ。

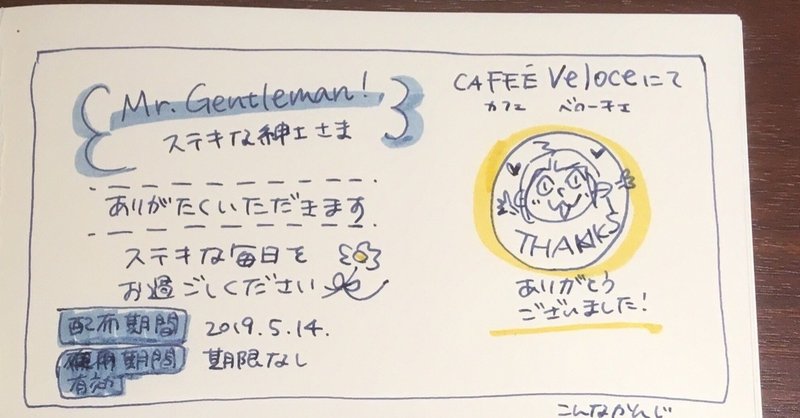

とてもムズムズして、隣の老紳士がまだ席をたちそうにないと見、開いていた白紙のノートの新しいページに枠を描く。文言を書き込み、割引券と見比べ、持っていたマーカーで色付けをして、急げ!彼が席を立つその前に!

あの、と声をかけると、コーヒーを飲み終えた老紳士はなんでしょう?という笑顔でこちらを向いた。ノートから切り取った、即興で作った感謝のカードをわたしは差し出した。

「嬉しかったです、ありがとうございます。よろしければ、貰ってやってください」

オーダーを受けたわけではない、自分で作るものに対していつも思うことだ。よろしければ、貰ってやってください。わたしは喜んで欲しくて作るけれど、喜んで貰えるかどうかは相手の領域だ。だからいつも、捨てられる覚悟をする。果たして。

「わぁ……いいの?すごいなぁ、え?ぼく、こんな素敵なもの、初めてもらいます」

穏やかな老人特有の、あの優しい声と顔だ。ああまたわたしはこうやって、人の優しさにつけ込んでいる、そんな気持ちも頭を掠める。

「写真、撮ってもいいですか?これ」

いいですよ、と答えると、大きめのスマホを取り出してカメラアプリをすいすい操作して撮ってらした。カシャリ。ものすごく照れくさい。そして嬉しい。

「やあ、たまたま、ね?勉強してるところ、お邪魔して悪いなあって思いながら、渡したからさ。こんな素敵なもの、いただいちゃうなんて、こちらこそありがとう」

天使かと思った。今日この日この時、わたしは一体なにに計られて、この人からこの言葉を貰ったのだろうか。

いままで自分が打ち込んできたものを総動員して、ひとはものを作る。それは、自己満足と他者貢献とのギリギリの境界線上の問題から常に逃れられない宿命を備えてもいる。わたしは喜んで欲しくて作るけど、喜んで貰えるかどうかをコントロールすることは出来ない。でも、いやいや作ったものを喜ばれることと、意気込んで作ったものを喜ばれないこととは、実はよく似た虚しさを連れてくるものなのだ。

「ありがとう。勉強がんばってねぇ」

改めてそうにこにこと告げた老紳士は、緩やかな足取りで店を出た。好きな席が空いたので、わたしは新しい注文をして、そちらの席に移る。高校時代からずっと座っている、お気に入りの角の席。

そしてまた白紙のノートを開いて、青黒いインクのペンで書き留める。今何が起きたのか、私は何が嬉しかったのか。

そうして、眼下に広がる街の人波を眺める。ひとりひとりが、今を生きているのだと改めて思いながら。そしてわたしも、確かにそのなかのひとりなのだと、忘れないようにしようと思いながら。

サポートいただいたお金は、ラジオの運営費やイラスト・作品の創作費に充てさせていただきます!