絵本の現代性について考える

私は、絵本作家になることを夢見ているグラフィックデザイナーで、まだ作品を作りためている段階の素人です。

そのような素人なりにもたくさんの絵本を読み、自分でも作品を作り、公募などに応募もしました。そうして絵本と向き合っているうちに、絵本の現代性について考えを巡らすことがありました。

そのような話に興味がある方は、どうぞ先をお読みください。

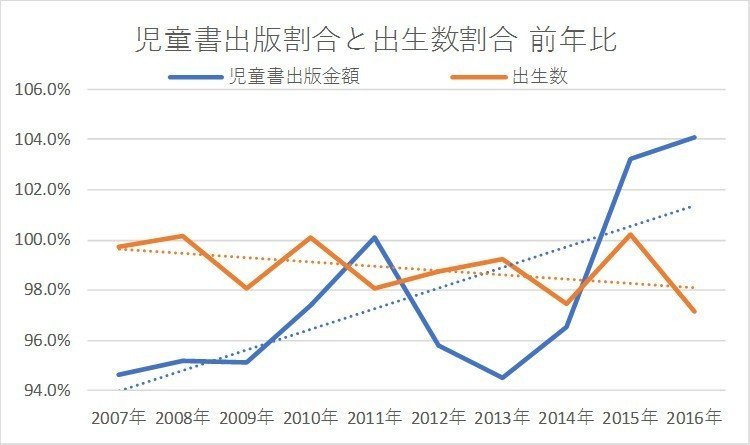

絵本の売り上げは落ちていない

出典:2017年 年間ベストセラー(日販調べ)

現在でも絵本は、他の出版物に比べて売り上げが落ちていないそうです。私が想像する理由は2つあって、ひとつは絵本は普遍的な話が多く、廃れにくい性格を持つものが多い事、ふたつ目は現在のデジタルデバイスとの相性の悪さです。デジタルについてはもう少し後でお話しすることにして、先に普遍性についてお話ししたいと思います。

絵本は普遍性を求められる

子供の時に読んだ本を、今度は自分の子供に読み聞かせる、という美談(笑)があります。

私も実際しました。「モチモチの木」という子供の時に読んでとても印象に残った作品で、絵が怖いと嫌がる娘を説得して読みましたが、見事に嫌われました、というかブロックされてしまいました。版画の暗い絵のせいでしょうか? それとも現代では使わない言い回しが多い文章のせいでしょうか? それとも私が子供の頃とは比べ物にならないほどの選択肢の多さによるものでしょうか? 単に父親のノスタルジーに付き合うのがウザかったのでしょうか。

時代の流れにあまり左右されずに、世代を超えて読み継がれていく絵本には、普遍性が必要ということはよく分かります。「流行り」に左右されない人間性を見つめたものが求められているということでしょうか。「モチモチの木」にはそれがありますが、嫌がられたからには伝えようがありません。

絵本は時代を反映しなくてよい?

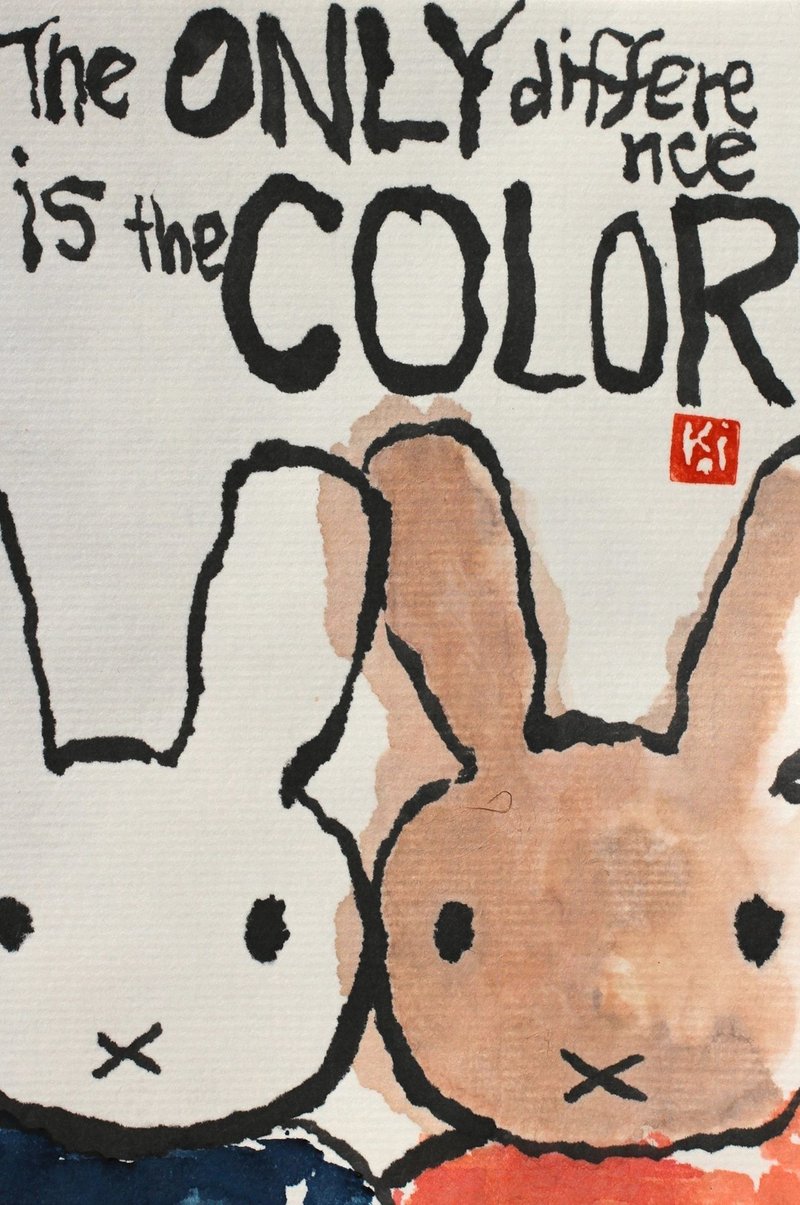

それでも私が子供の頃に触れていたもの、また社会状況も含めて現代とは大きな違いがあり、当時は病気としてすら認められていなかった鬱やADHD、女の子はそれしちゃダメ、男の子だから泣かない、両親が揃っている事が前提だった社会から、核家族、片親の家庭が増え、個性を尊重する考え、同性愛などの多様性への捉え方など、読者である子供が住んでいる世界は数十年前と大きく変わっています。それらは物語に反映されるべきでしょうか? それとも陳腐化する可能性のある現代性に触れないような話を作るべきなのでしょうか?

読者によるでしょ(そりゃそうだ)

結局のところ、それは読者によるのでしょう。5歳くらいの子供に読み聞かせる絵本なら、あまり社会や時代に関係ないものが求められているのかもしれないし、もう少し高い年齢、10歳前後の自分で読める子供には、現代的なものの方がより自然に受け入れられるかもしれません。

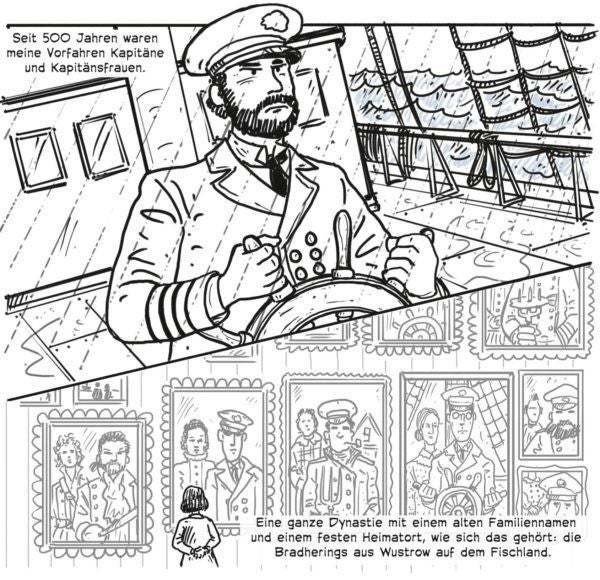

そう言えば、日本には10歳くらいの子が読む絵本的なグラフィックノベルってあまりありませんね、やはり漫画があるからでしょうか? 児童文学がありますが、挿し絵はやはり漫画のようなものが多いように思います。

ドイツの比較的年齢の高い子供が読むグラフィックノベル © Claudia Rusch / Meine freie deutsche Jugend

つまり、日本のいわゆる絵本は5歳前後の子供を対象としているものが中心なので、「絵本」に現代性を入れるのは好ましくないのでしょうか。皆さんはどう思われますか?

絵本はデジタルにならない?

デジタル化が進んで本が無くなるとは私も思いませんが、この話を始めるとレコードが無くならない、銀塩写真が無くならない、という議論を思い出します。

レコードや銀塩写真はまだ存在しますし、それにはデジタルがどうしても到達できない美の高みがありますが、現代では誰もそれを気にしません。

現在、絵本が他の出版物の様にデジタル化の波に飲み込まれていない理由は色々あると思いますが、大きな理由は、絵本で得られる体験が現在のデジタル機器で得られないことにあると思います。紙の絵本のもたらす経験とは、他のことに煩わされず、子供と親が体を触れ合うくらい近くで、紙の手触りを楽しんだり(?)しながら、一つのお話に一緒に没入することで、紙の絵本なら子供が一人で読む事もできます。誤作動で読んでいたお話が突然目前から消えてしまう事もありません。

そんなわけはないよね、なりえる!

紙の絵本がもたらす体験を書き出してみたら、デジタルデバイスの欠点が見えてきますが、これらもデバイスの進化により解決できることなのかもしれません。もし紙のように柔らかく、肌触りもいい安全なデバイスと、誤作動が起こらない画期的なインターフェィスが発明されたら、絵本にもデジタル化の波が押し寄せることは、想像に難くありません。そうなったとしても素晴らしい作品は生まれてくるだろうし、そのような時、絵本はどのような形になって人々に読まれているか、とても興味があります。

絵本業界の未来

好みの作品に関連した作品の提案をAIがしてくれたり、月額で読み放題、または月に何冊か読める仮想コインシステム、一人の作家を掘り下げる特集、〇〇絵本作家が選ぶリスト、△△編集者の選ぶリスト、過去受賞作品のリスト、など、現代の技術で進化した音楽の聴き方に倣ったサービスが生まれるのではないでしょうか?

そうなったら古今東西の多くの絵本がデータベース化され、劇的に探しやすくなり、珍しい本や知らなかった本に出会える機会が増え、絶版になったものやインディーの発掘など、デジタルならではの利点が紙の絵本を凌駕してしまうかもしれません。

また紙の絵本は特別な存在になり、物質として所有することは、家に飾ったりする芸術的要素が求められる様になるかもしれません。ちょうどレコードのように。

紙でもデジタルでも変わらず重要なのはコンテンツに違いありませんが、物理的に紙に印刷して実際に流通を回す現在とは全く違うレベルで参加の敷居が下がり、それによって競争の原理が働き、業界全体の裾野が広がるのではないでしょうか?

実際に紙の本を凌ぐ使用感を持つデジタルデバイスとインターフェィスの登場にはもうしばらく時間がかかると思われ、したがって絵本のデジタル化はそれを待たなくてはいけないでしょう。いち絵本ファンとしては楽しみです。

でも実は私は紙が大好きです。みなさんもきっと好きだと思いますが。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?