森見登美彦ワールドさんぽ

梅雨もふんわり明けて、いよいよ夏本番。

夏といえば思い出されるのが、大学生の頃に住んでいた京都の祇園祭。そして京都といえば思い出されるのが、森見登美彦先生の小説の舞台となった街の景色たち。軽妙かつ独特な言い回し、言葉と言葉の四則計算でなんだか奥深かったり意外とさっぱりしていたり、分かったような分からんような、そこはかとないオモチロサがやみつきになる森見登美彦ワールドへ、いざゆかん。

今日は、そんな京都を舞台にした聖地巡礼noteです。

【 有頂天家族シリーズ 】

人間は街に暮らし、狸は地を這い、天狗は天空を飛行する。

平安遷都この方続く、人間と狸と天狗の三つ巴。

それがこの街の大きな車輪を廻している。

天狗は狸に説教を垂れ、狸は人間を化かし、人間は天狗を畏れ敬う。天狗は人間を拐かし、人間は狸を鍋にして、狸は天狗を罠にかける。

そうやって車輪はぐるぐる廻る。

廻る車輪を眺めているのが、どんなことより面白い。

私はいわゆる狸であるが、ただ一介の狸であることを潔しとせず、天狗に遠く憧れて、人間を真似るのも大好きだ。

したがって我が日常は目まぐるしく、退屈しているひまがない。

京都駅

「なんだか淋しくなったときには、あのタワーのてっぺんに座ることにしています。そうするとだんだん気分が直るんです」

次兄の姿が見えなくなったあとも長い間、我々は祈るように改札を見つめていた。そうすることで、次兄の旅先に待つ幸運が増すような気がしたのである。

下鴨神社

私は糺ノ森へ帰った。真っ暗な柔らかい寝床にもぐりこむと、弟が目を覚ました。

「兄ちゃん、帰ったの?」と囁いた。

「帰った」

「何してたの?」

「恋のキューピッド」

「面白かった?」

「うむ。面白かった」

そうして私は弟の頭を叩いてやり、眠りに就いた。

森の天井を打つ激しい雨は細かな飛沫となって、下鴨神社の参道に立ちこめている。

稲妻があたりを蒼く照らすたびに雷鳴が森を揺らし、海星の小さな声が遠ざかった。木立の奥から聞こえてくる彼女の声に耳を澄まし、私は父が金曜倶楽部の手に落ちた夜へと想いを馳せた。

鴨川デルタ

自動人力車は快調に走り、下鴨神社の参道を抜けて出町柳へ出た。鴨川の三角州には菰の腹巻きをした松がならび、鳶がノンビリと空を舞っている。春のようにやわらかな陽射しに照らされた鴨川べりの風景は天下太平そのものである。

その日私は、鼻歌を歌いながら糺の森を出て、春風が吹き渡る鴨川べりを歩いていった。わたしは金髪碧眼のゴウジャスな美女に化けていた。ハリボテの肉体美を誇りながら鴨川沿いを練り歩き、通りすがりの阿呆学生をことごとく悩殺した。

出町商店街

我々はアパートを出て、出町商店街を抜けていった。矢四郎が母への土産だと言って天狗カレーの残りを詰めたタッパーを抱えていたので、ひっそりとした商店街にやさしい甘口カレーの匂いが尾を引いた。その匂いはたまたま行き交った人々の胸中に、あのなんとも言えない郷愁を呼び起こしたにちがいない。

「罷り越しましたるは下鴨総一郎が四男、下鴨矢四郎にございます。二代目に引っ越しのお祝いとして献上の品でございます」

美味しく喰うべき玉子丼に薬を盛る。狸の風上にも置けぬ所行である。玉子丼をこよなく愛する弁天ならば、すぐさま怒りの鉄槌を下すであろう。

出町柳駅

偽叡山電車の床が開いて、見覚えのある茶釜がせり上がってくる。それこそ、あの「弁天の奥座敷」の飛行を司る中央制御装置、空飛ぶ茶釜エンジンであった。弟が座席の下に隠してあった赤玉ポートワインをなみなみと注ぐや否や、次兄は「空飛ぶ叡山電車しかも偽物」というもはや何のことだか分からない物体に変貌した。

京都大学

淀川教授の研究室は、農学部校舎の三階の隅にあった。

ドアをノックして入ってみると、そこは壁際にぐるりと机が並ぶ広い部屋で、電気ポットが置かれた茶色のテーブルが中央にある。そのテーブルを挟んで、白衣を着た男子学生と淀川教授が大口を開け、木の切り株を齧っていた。

如意ヶ嶽

かつて我が父、偽右衛門下鴨総一郎は如意ヶ嶽そのものに化けてみせ、恩師をいじめる鞍馬天狗たちに一泡吹かせた。いわゆる「偽如意ヶ嶽事件」である。

赤玉先生を訪ねた翌日、我がツチノコ探検隊は鹿ヶ谷から森に入って、如意ヶ嶽山麓をうろうろしていた。新緑の森は透きとおった水を吸いこんだスポンジのごとく膨れ、若葉から洩れる幾千のいう光の柱の間を芯のひんやりした風がすうすう通る。

「おや、如意ヶ嶽に象とは珍しい」

英国紳士は大文字に降り立ち、シルクハットに手をやって私を見上げた。

狸谷山不動院

今は昔、左京区一乗寺狸谷不動の森に、桃仙という名の雌の狸が暮らしていた。桃のように瑞々しくて、仙人のように身が軽い。参道の二百五十段もある階段で朝から晩まで遊んでいた。彼女を軽んじるようなぼけなすは、「くたばれ!」の一言で撃退された。近隣の子狸たちは畏敬の念をこめ、「階段渡りの桃仙」と呼んだ。

苔むした石碑には「狸谷山不動院」と彫りこまれ、そのまわりを信楽焼の狸たちが岸壁にへばりつく貝殻のように取り囲んでいる。風雨に色褪せた狸たちは、健気に空を見上げて「あはは」と笑っているかのように見えた。

その社のまわりも焼き物の狸たちが取り囲んでいて、苔むしたやつ、欠けたやつ、真新しいやつ、もはや狸でさえないやつ等々がひしめき合っていた。

四条大橋

私は四条大橋のたもとから鴨川の土手へ降りて、向こう岸でぽつぽつと橙色の明かりを灯す納涼床を眺めた。

南禅寺〜琵琶湖疏水

濡れた赤松の林を抜けていくと、楼上を雨に煙らせた南禅寺の山門が聳えている。

降りしきる雨の飛沫を、古びて黒々とした柱の下にしのいで、和服姿の南禅寺正二郎がひとりで将棋盤に向かっていた。

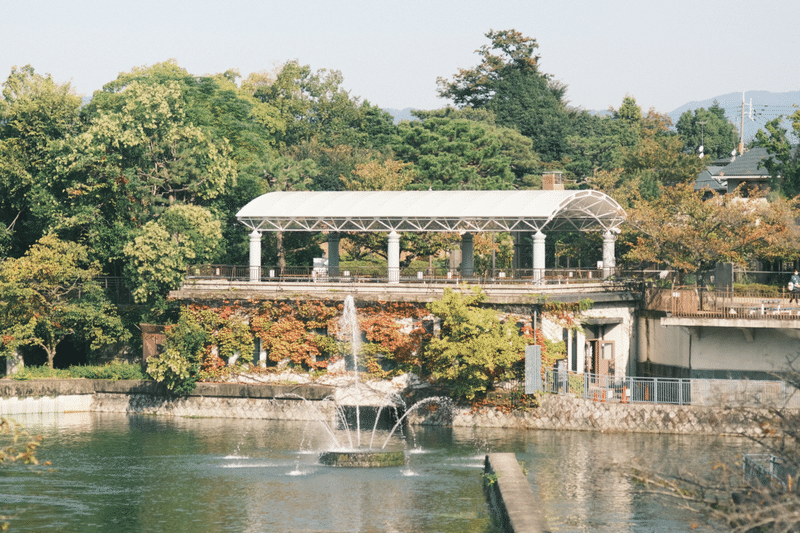

岡崎から蹴上に向かって琵琶湖疏水に沿って歩いていくと、対岸には雨に濡れた京都市動物園の観覧車が見え、異国の鳥の淋しい鳴き声が響いてきた。

八坂神社

我ら一族とその仲間たちに、ほどほどの栄光あれ。

六道珍皇寺

その日の夕暮れ、私は狸谷不動の祖母にもらった手土産を持ち、六道珍皇寺の井戸の底にいる次兄を訪ねた。

先斗町

京都には、大正時代から続くという秘密結社がある。

その設立目的は謎に包まれているが、案外ただの仲良しグループだという人もいる。その席数はつねに七つと定められ、各座を占める人間たちは、それぞれ七福神の名をもって呼ばれた。ひと月に一度、祇園や先斗町の宴席に迷惑な顔を七つ揃えて、彼らは賑やかな夜を満喫する。泣く子も黙る狸の天敵、「金曜倶楽部」とは彼らのことだ。

BARノスタルジア

「あなたが喧嘩を売ってくれたら、私喜んで買うのに」

「とんでもない」

「そうしたら捕まえて忘年会の鍋にしてやるわ」

「またそんな無茶を」

私はひやひやしながら冷静さを保ち、にわかに恐るべき雲行きになってきたその場を切り抜けるべく、手を挙げて店主を呼んだ。しかし店主の姿はなく、人を馬鹿にしたように大きな信楽焼の狸がカウンターの中で直立不動の体でいる。私はやむを得ずカウンターの中に入り、偽電気ブランを注いだ。そして弁天のために赤割りをもう一つ作った。

「朱硝子」は洛中に生息するすべての狸が一堂に会しても満席にならないと言われる。なぜならば、その地下の店は奥へ奥へと続き、果てまで達した者がいないからである。店は奥へ入るほど狭くなって、やがて暗い廊下のように細くなってしまう。

【 そのほかのお話 】

二人は疏水沿いにゆっくり歩いて、鬱蒼とした木立を背負った南禅寺の境内に入った。蝉の声はいよいよ激しくなる。赤煉瓦の水路閣が木立の奥にひっそりとあった。あの中には琵琶湖から来た水が滔々と流れているだろう、あそこに登って涼しい水の中へ身を投げ込んだらどんなものだろうと孝二郎は考えた。

真如堂の門前に自転車を止めると、ほかにもちらほらと学生のものらしい自転車が置かれていた。すでに人が集まりだしているのかなと思ったが、人影はとくに見えず、ひっそりとしていた。吉田山をかすめて届く橙色の陽射しが、赤い門とそのかたわらに立つ松を鮮やかに照らしていた。寺を取り囲む壁の向こうには塔がのぞいている。なんとなく淋しく、懐かしいような感じがした。

先輩は今出川通に面した席に腰掛けていました。

窓から射し込む冬の陽射しが、まるで春のように、温かく見えました。その陽だまりの中で、先輩は頬杖をついて、なんだかお昼寝途中の猫のようにぼんやりとしています。その姿を見た途端、私はふいに、お腹の底が温かくなる気がしました。

露店の明かりと人いきれと明け切らない梅雨の湿気が、まるでぬるま湯のように路地を浸している。妹とつないだ手は汗に濡れてつるつる滑った。妹の手を引いて路地を抜けながら、彼女は面白いものを見つけるたびに歓声を上げた。焼きトウモロコシ、唐揚げ、金魚すくい、くじびき、フランクフルト、たまごせんべい、ベビーカステラ、焼き鳥、風船、たこ焼き、射的、お好み焼き、かき氷、林檎飴に苺飴、お面にヌイグルミ。

彼女たちはあちこちの路地で、黒々とした人だかりの向こうに光り輝く山鉾が聳えているのを見た。

彼女たちは烏丸通を歩いていって、やがて露店の隙間をすり抜ける人の流れにのって、蛸薬師通を西へ入った。通りに面した古風な喫茶店は、祭りから逃れてひとやすみする人々で賑わっている。路地の脇に作られたテントに子どもたちが座って、道ゆく人々に粽を売る甲高い声が聞こえていた。

室町通には、三条から四条まで、黒主山、鯉山、山伏山、菊水鉾が町ごとに並んでいる。夕暮れどきになれば、煌びやかに輝く駒形提灯の明かりが連なることになる。「仕事が終わったら、少し眺めて帰るのもいいな」と思った。

「宵山様は宵山が終わったらどうするの?」

「宵山は終わらないよ」

「終わるよう。今日だけや」

「だって私たちは宵山の外には出ないの。昨日も宵山だったし、明日も宵山だし、明後日も宵山。ずうっと宵山なの。ずうっと私たち、ここにいるの」

さて、ではここで皆様、阿呆の血をたぎらせながら声高らかにご唱和いただきましょう。

「面白きことは良きことなり!」

喫茶店に行ってきます〜