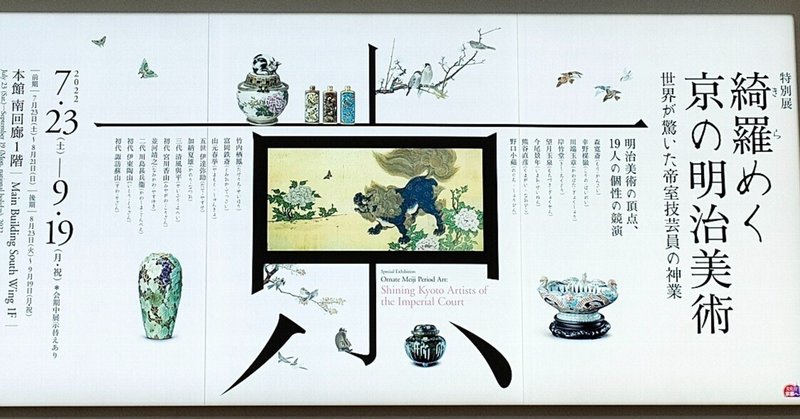

京都市京セラ美術館特別展「綺羅めく京の明治美術―世界が驚いた帝室技芸員の神業」~展覧会#16~

京都市京セラ美術館

かつての京都市美術館が、2020年5月にリニューアル・オープンしたのが、京都市京セラ美術館です。この美術館については、先日noteにアップしましたので、よろしければご覧ください。

帝室技芸員

さて今回の展覧会には、特別展「綺羅めく京の明治美術―世界が驚いた帝室技芸員の神業」という長いタイトルがついています。最近の展覧会のタイトルは、このように長いものが多いですね。これはテレビ番組のタイトルも同じです。たとえば、「NHKスペシャル 大アマゾン最後の秘境 伝説怪魚と謎の大遡上」みたいに。

まあ、タイトルの長さはともかくとして、「帝室技芸員」とはどのようなものなんでしょうか。

帝室技芸員とは、優れた美術工芸家を、皇室によって顕彰、保護するため、明治23年(1890)に発足した制度です。江戸時代には、幕府や諸藩にお抱えの画家や工芸家がいましたが、明治維新によって幕府が解体され、その庇護を失って、多くの人が窮地に立たされました。そのような画家や⼯芸家を救い、優れた技術を保存する⽬的で、「帝室技芸員」という制度ができたのです。

ですから、帝室技芸員に選ばれることは、当代における美術の最⾼の栄誉ととなりました。この制度は、昭和19年(1944)まで続きましたが、京都にゆかりのある美術家も多く選出されています。

今回の展覧会では、次の19人の帝室技芸員の作品が紹介されています。野口小蘋以外は、すべて男性ですね。

森寛斎、幸野楳嶺、川端玉章、岸竹堂、望月玉泉、今尾景年、熊谷直彦、野口小蘋、竹内栖鳳、富岡鉄斎、山元春挙、五世 伊達弥助、加納夏雄、三代 清風與平、初代 宮川香山、並河靖之、二代 川島甚兵衞、初代 伊東陶山、初代 諏訪蘇山

綺羅めく作品たち

ここで19人の帝室技芸員の作品をつぶさに紹介したいところですが、会場は撮影禁止なので、残念ながら手元に写真はありません。そこで、美術館でもらったリーフレットを使って、いくつか紹介したいと思います。

■中央・・・望月玉泉《唐獅子牡丹図》(部分)明治28年 東本願寺蔵

この画家はすごい! ほかにも数点出品されていましたが、どれも格調が高くて力強い。この唐獅子図を見ると、狩野永徳の有名な「唐獅子図屏風」を思い出しました。

■左上・・・初代 宮川香山《高浮彫牡丹ニ眠猫覚醒大香炉》 明治初期 田邊哲人コレクション(横浜美術館寄託)

首を大きくかしげる猫の様子が何ともいえません。明治期の陶芸は、西洋人受けを意識したのか、奇をてらったものが多いような気がしました。

■左上隣・・・並河靖之《蝶花唐草文香水瓶》 明治20年代前半 清水三年坂美術館蔵

とても小さくて精緻な七宝焼きの香水瓶です。この時代、七宝焼きといえば並河靖之の右に出る人はいませんね。とても熱心に見入っている女性がいました。

■左上・・・二代 川島甚兵衞 綴織額《紫陽花双鷄図》 伊藤若冲(原画)、奥田瑞寛他(模写) 明治37年 川島織物文化館

若冲の絵そのものと思ったら、近くでよく見ると、これが織物なのです。もうビックリを通り越してしまいました。

■右下・・・竹内栖鳳《散華》 明治43年 京都市美術館蔵

栖鳳といえば、「東の大観、西の栖鳳」と言われた、京都画壇を代表する大家ですね。この人の作品は、いろんな美術館でお目にかかることができます。この《散華》は、東本願寺から大師堂の天井絵の制作依頼を受けた栖鳳が遺した試作段階の絵です。

■左上・・・岸竹堂《虎》 明治26年 東京国立博物館蔵

竹堂は、虎の絵を得意とした岸駒に始まる岸派の四代目です。これは後期展示ですが、もっと大きな「猛虎図屏風」が展示されていました。竹堂は、イタリアから来日したサーカス団で実際の虎を初めて見てショックを受け、虎の絵を描くことに没頭したそうです。

■中右・・・富岡鉄斎《阿倍仲麻呂明州望月図》 大正3年 辰馬考古資料館蔵

これは、「円通大師呉門隠棲図」とともに六曲一双の図屏風を構成する右隻です。阿倍仲麻呂が唐での留学を終え、日本に帰るにあたり、明州(寧波)で送別の宴が催された際の様子を描いたものです。鉄斎らしい、自在な山水が描かれています。

■下・・今尾景年《耶馬溪図屏風》 明治28年 静嘉堂文庫美術館蔵

今尾景年は、明治から大正にかけて活躍した四条派の画家です。この屏風絵は、隅々まで手を抜くことなく描き尽くしたという感じです。

■下・・・初代宮川香山《褐釉蟹貼付台付鉢》 明治14年 東京国立博物館蔵

リアルな蟹が鉢にくっ付いています。鉢から逃げだそうとしているのでしょうか。それともよじ登っているのでしょうか。見る者をドキッとさせる作品です。

全体としては地味な展覧会で、日曜日にもかかわらず観客も少なめでした。明治という時代は、国が西洋に向かって開かれ、いろんな文物が流入してきます。芸術(この言葉も江戸時代にはありませんでした)の世界でも、西洋を意識せざるをえなくなります。国内の勧業博覧会や海外の博覧会に出品することも普通になってきます。絵画や工芸の世界に大きな変化があっても不思議ではありません。しかし19人の帝室技芸員の作品を見て、それまで築き上げられた日本の伝統が確かに息づいているのが感じられました。変化と伝統の両輪で、明治の帝室技芸員は前に進もうとしていたのですね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?