明治女に学ぶ美しい人生のたしなみ*第11回 男女同権という法律が、ともすれば女性の心をとんがらせるのは悲しいことである

白洲正子

明治四十三七(一九一〇)年、東京生まれ。樺山伯爵家の次女。幼少より能を始め一四歳で女性初の能舞台を踏む。同年渡米しハートリッジ・スクールに留学、同校卒業。一九歳で白洲次郎と結婚。戦中に移住した町田市で文化人や芸術家と幅広く交流、執筆活動も始め数々の随筆を刊行。処女作『能面』で第十五回読売文学賞、『かくれ里』で第二十四回読売文学賞を受賞。平成十年没、享年八八

男勝りの韋駄天お正

正子は東京生まれながら「薩摩の血」を強く感じていました。祖父は父方が樺山資紀、母方が川村純義と、いずれも幕末の激動を体験した世代です。「性格的には純義、精神的には資紀を受け継いだ気がする」と自伝で述べていますが、純義は何かにつけて韋駄天と称されるほど敏捷で、資紀は無口で精悍、野武士といった風情です。

三歳になってもほとんど口をきかず、一人でいることを好む不機嫌な子ども。生まれて初めて口にした言葉が「バカヤロウ」、気にくわないことがあると「ブッコロチテチマウ」とまわらない舌で叫び、九歳も年長の兄を怖がらせた。伯爵家に生まれたお嬢様ではありますが、正子はまるで薩摩隼人のごとく男勝りだったのです。

「やってみたい」と思った瞬間からだが動くほどの行動派で、珍しく新しいことにも興味津々で飛び込んでいく。常に西洋の文物が入る家庭環境は、正子を否応なしに時代の先端に位置づけたにちがいありません。

その一方で日本の伝統にも親しみました。幼稚園の帰りに奉納能を初めて観て以来、取り憑かれたようにのめり込み、女性として初めて能舞台に立ったのが十四歳。そのままいけば能の世界で名を挙げることになっていたかもしれません。

しかし、ほどなく正子はアメリカに留学したのです。渡米を奨めたのは父親でした。関東大震災直後のことで不穏な出来事も起きており、先走る性格の正子を日本においておくのは危ないと考えたのです。正子も大いに乗り気でしたが、能との別れだけは身を割かれるほど辛かったといいます。

三つ子の魂は入れ替えできない

正子と白洲次郎が互いに一目惚れし、電撃的に結婚したのはよく知られる話です。当時のことを、

「若い頃の私は、実に生意気で、わがままで、野蛮で、とても人前に出せるような代物ではなかった」(『白洲正子自伝』新潮文庫)と回想しています。それが晩年に至ってもまったく変わらない。

どうやら三つ子の魂というのは簡単には入れ替えることができないもので、もはや天命に従っていくほかないという結論に至ります。

これは誰にでもいえることかもしれません。人間の本質というのか、持って生まれた性格や血筋というものなのか、とにかくどれほど経験を積んでも変わりようのない「何か」がある。もしかしたらそれが「自分らしさ」というものであり、好むと好まざるとに関わらず受け入れていくことが、天命に従う第一歩になるのかもしれません。

また、正子のいうわがままとは、単なるやりたい放題とは似て非なるものです。正子には自分の生きたいように生きる代わりに、身に起きることはすべて我が身の責任として受け入れる覚悟がありました。戦後の一時期には銀座で骨董屋を営み、四〇代からは執筆活動に入った正子は、一貫して「美」と「本物」を追い求めました。それも心の赴くまま素直に従っただけなのでしょう。何事か探究するに際して、たいていの人は評価されることを心のどこかで望むものですが、どうも正子にはそうしたものが欠片もありません。だからこそ、どんなことも極めつけまで至ろうとするのであり、そのためなら体を壊してでも食らいついていくのでしょう。実際、正子は幾度もひどい胃潰瘍にかかっているほどです。

こうした一歩も譲らぬ厳しい姿勢は、正子の「三つ子の魂」に磨きをかけ、審美眼を鍛え、心眼を開いていったにちがいありません。晩年の随筆には、よく斬れる日本刀で一刀両断するような見解が散見されるからです。

愚痴は吞み込むに限る

たとえば男女同権がテーマで、夫のことを「主人」と呼ぶことが問題になっていることについて「そんな些細なことを気にする神経の方がよほど私には心配だ」とバッサリ。さらに、

「人は、男女同権も夫婦間のいざこざも、女性の経済的な独立さえ実現すれば、全部解消するとわり切って考えているらしいが、そのかわり夫婦の愛情は死んでしまうかも知れない。アメリカの例を見ても、あまりに合理化した物の考え方は、反って人間を離れて動物的に近くなる。あらゆる場合に、愛情をぬきにした批判は、人も自分も育てはしない」(『韋駄天夫人』)と述べています。

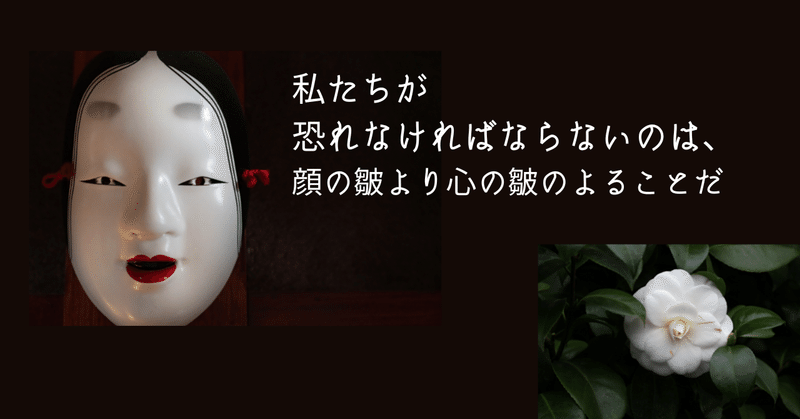

あるいは「男女同権という理想的な法律が、ともすれば女性の心をとんがらせるのは悲しいことである。それはローラーでもかけるみたいに地ならしして、自他の区別をなくすことではない」(同)と喝破しました。

時代の先駆者的生き方をしてきた正子がこのような見解を示したのは編集者も読者も意外だったかもしれません。

この男女同権に関する見解は今でも十分通用します。なぜなら本質をずばりと説いているからです。区別をなくすことなどできようもしないのに、それを求めて心が殺伐とするなら、さぞ人生は味気ないものになりそうです。

正子は「恐ろしいのは顔の皺より心に皺がよること」としました。けれど、朗らかな心でいたほうが、顔の皺だって目立たずにすむかもしれません。

どうせなら眉間の縦皺より笑い皺がよるようにしたいものです。

(初出 『清流』2019年11月号)

みなさまからいただくサポートは、主に史料や文献の購入、史跡や人物の取材の際に大切に使わせていただき、素晴らしい日本の歴史と伝統の継承に尽力いたします。