あなたの周りのお子さんは大丈夫?深刻な身体機能の低下。子どもの体力のチェック方法!

昔と今の子どもの違い

全国的にみると現代の子どもの身体機能は低下しています。

筆者自身、理学療法士としてクリニックに勤務しているという仕事上、

多くの小学生の身体を診ます。

その中でも、信じられないくらい身体が硬い子ども達の数の多さに

びっくりします。

身体機能の違い

昭和39(1964)年の東京オリンピック開催以降

我が国では体力・運動能力調査(文部科学省)が継続されています。

おそらく、小学生の親世代の方々も体力測定を経験されているのでは

ないでしょうか?

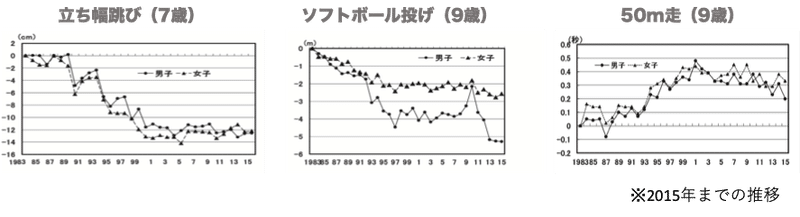

その結果は以下のようになっています。

これどうでしょう。

立ち幅跳び、ソフトボール投げに関しては、右肩下がりで記録が低下しています。その横に並ぶ50m走に関しても上がっているように見えていますが、

20年前からは徐々に低下してきています。

自分の子ども達が、自分が子どもの頃よりも体力が低下しているというのは、

少し悲しいですよね。

私は、陸上競技をしており、県大会で優勝したこともあります。

そんな自分の記録を子どもに抜いてもらうことが一つの夢でもありました。

が、

この現状を見ると難しいかもしれません。

これが、例えば足が遅い。運動が苦手。

といったことだけであれば、特別大きな問題でもないかもしれません。

しかし、それだけではないのです。

骨折の割合の違い

続いてこの図を見ていただきましょう。

学校内、通学中に受傷したもので、学校で把握できた骨折について

集計した結果になります。

小中学生の骨折の数が、40年間で約3倍に。

特に中学生で顕著に受傷の件数が増大しています。

身体の柔軟性やバランスが低下していることで、

転倒しやすくなっていることがわかります。

では、なぜ柔軟性やバランスが低下しているということが

起きているのでしょうか?

身体機能が低下している要因

underuse(使わなくなった)

・和式便所が少なくなった

・木登りをしなくなった

・椅子やベッド中心の生活様式になった

・雑巾掛けをしなくなった

・外で遊ぶ機会が減った

・遊具が少なくなった(うんてい、ジャングルジム)

生活が便利になったり、面白い遊びが増えることで、

負荷量が減っていると言えます。

それにより、身体機能の低下を招いていると考えられます。

私の住んでいるアパートでも、共用スペースの階段に小学生ボーイたちが

たくさん集まってゲームをしています。

公園でも集まってゲームをしている子たちを見かけますよね。

おうちの人に「外で遊んできなさい」とでも言われたのでしょうか。

確かに外やけど・・・

外で遊ぶ意味がなくなっています。

over use(使いすぎ)

・練習量が多すぎる

・スパイクが合っていない

・ストレッチをしていない

・同じ動きばかりしている

運動不足の子どもの一方、逆に過度に使いすぎている子どもたちがいます。

それにより、身体が硬くなったり、怪我をする子どもたちが

増えている要因になっています。

こちらもこちらで、親の過度な期待などもあるのでしょうか。

ここまできて、当てはまることも多くあり、自分の子どもは大丈夫かな?

と不安に思い出しているお父さん、お母さんも多いのではないでしょうか?

もしくは、そんなに当てはまらなかったから自分の子は大丈夫!

と思っている方もいるかもしれません。

それを、簡単にチェックする方法があります。

子どもの怪我のリスクをチェックする方法

題して、 「子どもロコモチェック!」

以下の図の動作の1つでも出来ないものがあると子どもロコモと言われます。

いかがでしたか?

一つでも当てはまれば要注意です。

埼玉県の研究では、40%以上の子どもが引っかかり、子どもロコモと

診断されたと報告されています。

ぜひ、お子さんに試してみてください。

まとめ

もちろん、これらは一つの指標に過ぎません。

「出来ないと絶対いけない!」とかいうものではありません。

大切なことは、今現在のお子様の身体状況を把握すると言うこと。

引っかかったからすぐに大きな問題があると言うことではなく、

引っかからなかった子と比べて

少し怪我の危険が高いかな?

パフォーマンスが上がりにくいかな?

と言うことです。

これらは日頃の意識や運動によっていくらでも改善が可能です。

追って、その改善策を話していきたいと思います。

今後も、注目してもらえれば嬉しいです。

よろしくお願いいたします。

【お願い】noteの♡マークはnoteにアカウントが無い方でも押せるので、読んで好きだったものや、また読みたいものには、♡を押していただけると嬉しいです。いいねを励みにしてこれからも更新していきます!!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?