感情電車 #15 「一皮剥けた春」

十九歳の私は、絶倫になっていた。プロレスを会場で観戦して、その感想をTwitterやブログを通して発信し続けることが私の生き甲斐になっていた。富山高専にプロレス同好会を作るためにラグビー部時代の先輩と開設したTwitterのアカウントは、完全に私だけのアカウントと化していた。Twitterが楽しくて、もうプロレス同好会を創るなんてどうでもよくなっていた。会場で観たことや感じたことをツイートした時の皆の反応が嬉しかった。私はTwitterという沼に嵌ってしまっていた。

Twitterとプロレス会場という二つの桃源郷を行き来する生活を続けていくうちに、プロレスファンの知人が着々と増えていった。しかし、そんな知人がいないプロレス会場にやってきた時ほど優越感に浸り、興奮を覚えるのだった。

生活におけるプロレスの比重が次第に大きくなっていた。人生で初めて一人で渡米した約半年後には、二度目の単身渡米を実行するのだった。全ては誰も足を踏み入れたことのない世界のプロレスの最先端に触れるためだった。私はプロレス絶倫になっていた。

十六歳の夏、友達と一緒に初めて自分の足で後楽園ホールを訪れた。

十六歳の冬、王子の地下のライブハウスでガンバレ☆プロレスを観戦した。

十七歳の大晦日、後楽園ホールで年を越した。

十八歳の夏、仙台から神戸までプロレス興行を追うようにして鈍行列車で日本列島を移動した。

十八歳の春、北都プロレスの巡業に帯同するようにして道内を移動した。

十九歳の夏、アメリカのインディーシーンの今を知るためにシカゴへ行った。その体のまま、聖地・アレナメヒコでCMLLを観るためにメキシコシティを訪れた。

この調子で行くと、二十四の夏あたりでコンゴのプロレスでも観に行ってるんじゃないかと考えたこともあった。プロレス会場で刺激を受けたら、さらに強い刺激を欲して、またプロレス会場へと向かうのだった。そんな十九の私に適した新たな刺激が裏レッスルマニアだった。

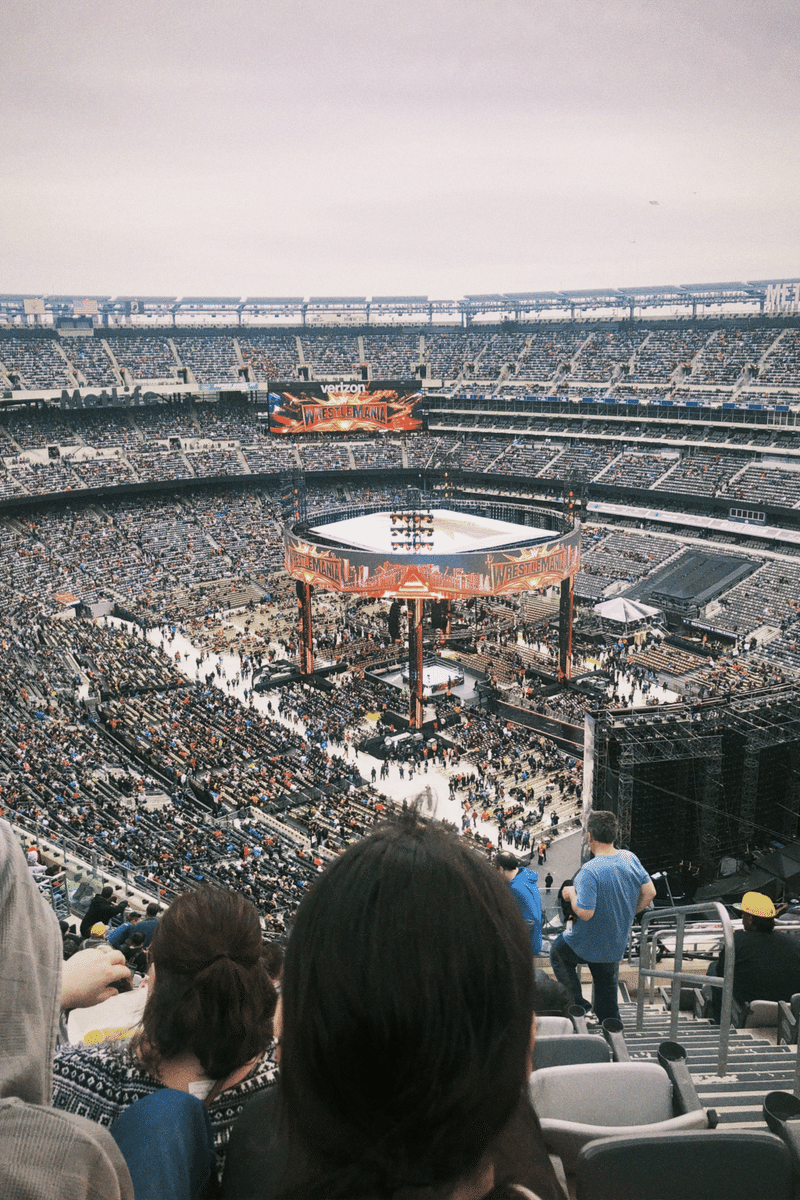

世界最大手のプロレス団体・WWEが毎年春に開催する年間最大のイベント「レッスルマニア」。七、八万人規模の会場で開催される盛大なプロレス興行である。そこには世界中のプロレスファンが一斉に集う。そんなレッスルマニアの恩恵をあやかる形で、国内外問わず各地からプロレス団体やプロレスラーたちがレッスルマニアの開催地に集まり、レッスルマニアの数日前から前日にかけて興行を打つ。ファンはそれを「裏レッスルマニア」と呼ぶ。

2019年春のレッスルマニアは、ニューヨーク(ニュージャージー)で開催されることが発表されていた。ニューヨークという土地のアクセスの良さと裏レッスルマニアの存在の浸透が相まって、2019年の裏レッスルマニアは史上最大規模だった。

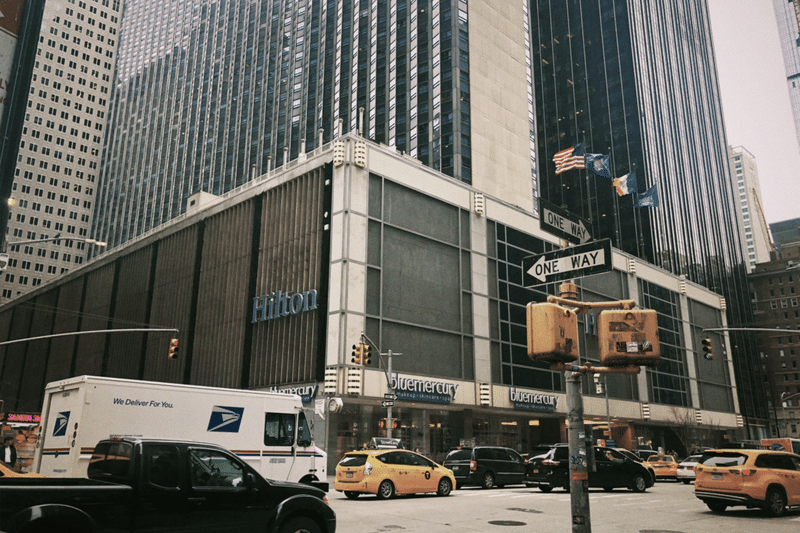

かの有名なヒルトンホテルでは、プロレス興行と往年のスーパースターたちとのミート&グリートが連日行われる大型イベント「レッスルコン」が、ニュージャージーのライブハウスでは、新進気鋭のプロレス団体・GCWを中心に昼から深夜までインディー団体の興行が打たれる「The Collective」が、ブルックリンのナイトクラブでは日本のDDTやドイツのwXwなどが参加する国際色豊かな「WNW Live Experience」なるイベントが開催された。

加えて、現地のデスマッチファイターはブルックリンの小さなライブハウスで深夜にストリートデスマッチを開催するし、MLWはテレビ収録を行うし、WWEの第三のブランド・NXTは相当気合を入れてPPV大会「TAKE OVER」に臨むようだった。

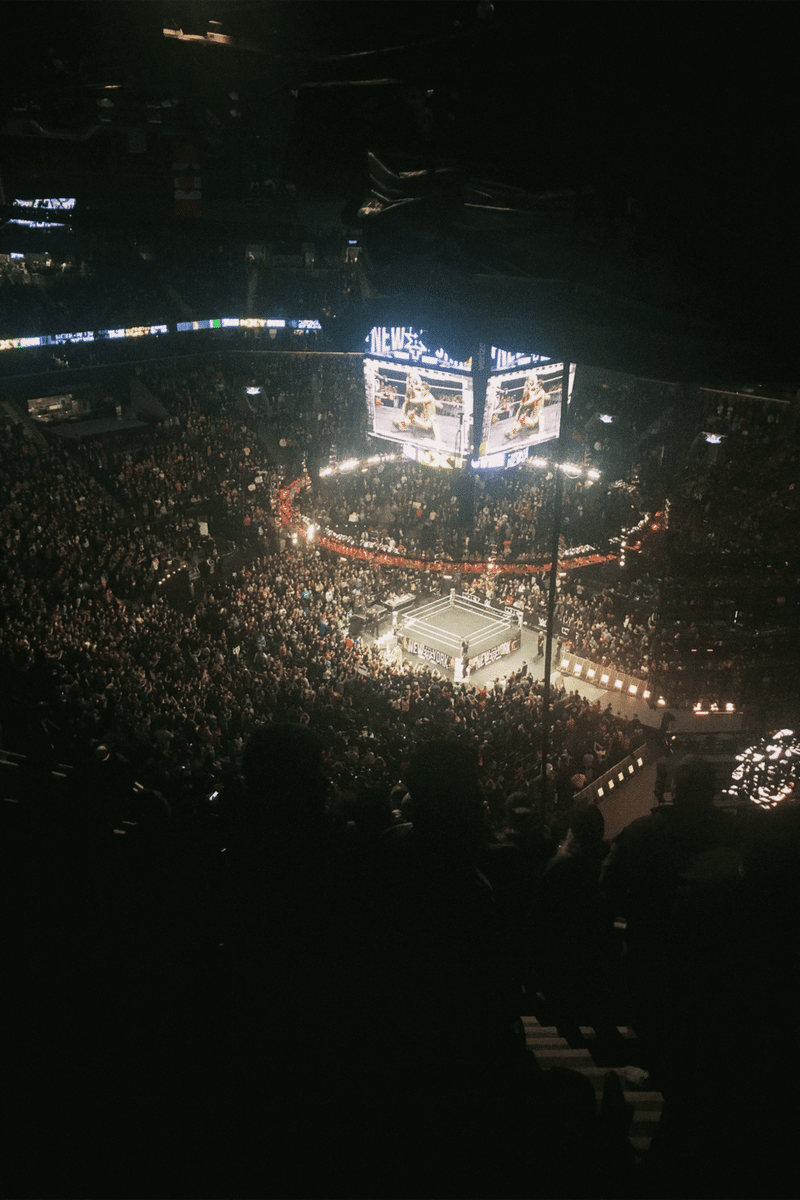

そして何よりレッスルマニアの前日には、ニューヨークのど真ん中であり、プロレスの殿堂とも言われるマディソン・スクエア・ガーデンで、新日本プロレスとROHの合同興行の開催が発表されていた。

プロレス界に非常ベルが鳴っていた。その時ニューヨークへ行けば、間違いなく24時間プロレスに浸ることができた。世界中のプロレスの最先端に触れることができると思った。プロレスの力を体感することができると思った。

「来年の四月はニューヨークへ行こう」

2018年夏。初めての単独渡米を控えている段階で、私は誰に話す訳でもなく、一人心の中で決心していた。これから始まる旅中、シカゴとメキシコシティを一人で歩いてみて、特に大きなトラブルが起きなければ、帰国して直ちにニューヨーク行きの航空券を買おうと腹を括っていた。治安が悪さで有名なメキシコシティで何もなければ、もうニューヨークなんて何も怖くないと思っていた。それにニューヨークは、母と一度訪れたことがある大好きな街だった。ニューヨークは、私が「いつか海外でプロレスを観戦したい」と思うきっかけになった見知らぬ日本人プロレスファンのブログ記事で紹介されていた街だった。あの記事で紹介されていたROHの興行はニューヨークで開催されていたのだった。

私は運命を感じていた。

中学二年の頃、日本人のプロレスファンが綴ったROHニューヨーク大会観戦記をネットで見つけて、いつか海外でプロレスを観るのが夢になったこと。

進学校に落ちて、滑り止めの富山高専に入学したこと。

アルバイトが事実上禁止されていない富山高専のおかげでお金を貯められたこと。

長期休暇が大学並みに長い高専のおかげで母と海外旅行へ行くようになったこと。

母とのニューヨーク旅行を終えた後、私達がニューヨークに滞在していた間にROHのフィラデルフィア大会が行われていたことを母に告げたら、「フィラデルフィアってニューヨークからでも移動できるよね?せっかく夢を叶えるチャンスだったのに、なんで言わなかったの!」と声を荒げて叱られたこと。

それを受けて、いつか絶対に一人でニューヨークに行ってやろうと思ったこと。

好きなことに没頭する学生が多い高専の校風のおかげでプロレス会場に足繁く通うようになったこと。

プロレスの面白さの真髄を追求することが私の人生の目的になったこと。

母がいなくとも海外を一人で歩けるようになったこと。

レッスルマニア及び裏レッスルマニアがニューヨークで開催されること。しかもそれは、史上最大規模であること。

あのブログ記事がきっかけで興味を持ったROHは、第一回レッスルマニアが開催された地でもあるマディソン・スクエア・ガーデンで興行を開催すること。

あらゆる点が線になった気がした。ニューヨークが私を呼んでいた。

ニューヨーク旅は、これまでのプロレス旅と違って背負っているものがあった。旅の前にクラウドファンディングを実施するのだった。アメリカのインディーシーンの面白さを、世界のプロレスの最先端を伝えたいから、旅の資金を募ったのだった。

シカゴとメキシコシティの旅から帰ってきた直後のことだった。Twitterのフォロワーさんのインスタライブにお邪魔して現地のプロレス話を披露したり、ブログで観戦記を書いたりしていたところ、それを見た写真家としてフリーランスで生計を立てているTwitterのフォロワーさんに「もし今度海外に行く予定とかあるんだったらクラファンやってみるのも良いと思うよ。高専君の発信はカネにできるレベルだよ。君自身がそれでいいなら構わないのだけど、僕からしたら無料で発信してるだけじゃ勿体無いよ」と言われたのだった。

小さな頃から私の夢は、「プロレスの魅力を発信すること」だった。表面上の面白さばかりが目立っている日本のプロレス界にモヤモヤしていた。どんな楽しみ方があってもいいけど、日本のプロレスファンにプロレスの面白さってそんなに浅くないことを示したかった。レスラーの姿を観て、ファンも立ち上がる。実際にリングに立たないだけであって、プロレスファンもプロレスラーなんだぞと訴えたかった。

しかしながら、アルバイト代を削って会場に赴き、一プロレスファンとしてインターネット上でプロレスを語ると言うのは、夢を叶えてるなんてとても言えなかった。せめてプロレス興行の観戦代と会場へ行くまでの交通費や宿泊費を賄えるくらいの収入は欲しいところだった。欲を言えば、収支とんとんではなく、自分が信じるプロレスを発信して食っていきたかった。中学生の頃からずっとぶれずに「プロレスを発信したい」という夢を持っているのに、高専卒業を間近にして未だに何者にもなれていない自分に焦燥することがあった。

そんな時だった。こんな夢を語った訳でもないのに、「高専君に発信はカネにできるレベル」とフリーランスで生きる大人が言ってくれた。いつの間にか夢に近づいていたのだなと思った。だが、近づいているだけでは仕方がなかった。みんなにプロレスの面白さを伝える。週刊プロレスやプロレスファンのブログ、ファンのTwitterで活字とプロレスの相性を知った私が、現地で感じたことを言葉で伝える。夢を叶えるための第一歩として、そのための資金をクラウドファンディングで募ることを実行しなければ、意味がなかった。「感じただけでもアクションを起こさなければ無意味」とアントニオ猪木も言っていた。

私はフリーランスのフォロワーさんにクラウドファンディング実施の際の注意点を聞いたり、ビジネス本を購入して熱心に読み込んだりした。ニューヨーク旅は出発前にクラウドファンディングを行うことにした。

二月中旬にクラウドファンディングサイトにプロジェクトを掲示した。クラウドファンディングで得た資金を持ってニューヨークへ行き、帰ってきたら現地で感じたことや考えたことをブログで発信しようと考えていた。シカゴやメキシコシティでの話のネタは余るほどあったから、きっと朝から晩までプロレスの興行が行われている時期のニューヨークに行けば、ネタは尽きないと思った。

私があの日、ROHを生観戦した日本人プロレスファンのブログにたまたま出会って、海外でプロレスを観てみたいと夢を抱いたように、インターネットが生む偶然の出会いを大切にしたかったから、ブログの閲覧は無料にしたかった。ブログ記事そのものを有料にして、後で資金を回収するという形は取りたくなかった。

お金を払わずして私のブログに出会う人もいると考えると、せっかくクラウドファンディングで支援してくれた人が可哀想ではないかという懸念もあったが、そこは「5,000円を出してくれた人には現地で購入したプロレスグッズを送ります」といったリターンで補ったし、お金を払ってくれた人がこの人にお金を払ってよかったと思ってもらえるような有益なブログ記事を書こうと心に誓っていた。

クラウドファンディングのプロジェクトのリンクをTwitterに投稿した。出発前までにお金を手に入れたかったので、振込申請日から逆算して、「今日から10日間クラウドファンディングを行います」とツイートした。

リンクを貼ってツイートしたのは、学年末試験が終わった頃の放課後の教室だった。帰りのスクールバスに乗ると、クラウドファンディングサイトに連携したGmailに通知が来た。

「【CAMPFIRE】パトロンが現れました!:アメリカのインディープロレスの魅力を日本のプロレスファンに発信したい!」

そういった件名だった。iPhone8に表示された通知をタップすると、支援してくれた人のユーザー名と支援金額が表示された。最初に支援してくれたのは、私に助言をくれたフリーランスのフォロワーさんだった。アドバイスをくれた上に支援までしていただいて有難いなと思っていたら、また同じ件名の通知が届いた。

秋田のプロレスファンのフォロワーさんだと思われる方からの支援だった。アルバイト一日分の金額が無機質に表示された。

その後も数十分おきにGmailが届いた。今まで時間の対価として得ていたお金が、プロレスファンの思いを乗せて私のもとにやってきた。私なんかに夢を託してくれる人々への感謝の気持ちと、長年の夢がようやく形になってきたことへの喜びと、単純にお金がどんどんと入ってくることへの嬉しさと、これだけ支援して頂いたからにはやってやるぞという意気込みとで感情がぐちゃぐちゃになった。これまで感じたことのなかった快感があった。

最終的には129,000円の支援が集まった。こんなにも多くの方が私を応援してくれているのかと驚いた。私のプロジェクトサイトには沢山の支援者のメッセージが集まっていた。

「経験とは、若ければ若いほど価値のあるものと考えます。とことんプオタ道を追求してください!」

「その情熱を失くさずにいつまでもプロレス好きでいてください。応援してます!」

「打倒ファットアスマサでガンバルンバしてください!」

「いつもブログとツイッターを楽しく拝見しております。高専さんのボキャブラリーとプロレス知識の豊富さには尊敬することばかりです。少ない金額で申し訳ないですが、少しでも力になれればと思い協力します」

Twitterでメッセージをくれる方もいた。

「コーセンさんはルポタージュの能力と切り口にセンスがあるので『夢いっぱいのティーンを支援』とかじゃなく、純粋に『わての知りたいもの伝えてくれる代』として参加しました。アメリカメジャーとインディーが揺れまくる年を生で見届けられる強運たるや!気をつけて行ってきてください!」

新日本プロレスとROHがマディソンスクエアガーデンで興行を打つ。

ここ数年の新日本プロレスを支えてきた外国人選手達が新日本プロレスを離脱した。新団体を設立するという噂が流れていた。

インディーシーンはインディーシーンでしか表現できないものを追求していた。

相変わらずWWEは世界最大のプロレス団体として構えていた。

まさにアメリカメジャーとインディーが揺れまくる年だった。皆の思いを背負って、プロレス界の地殻変動を観にニューヨークへ行くのだ。

*

2019年4月1日。新元号が「令和」になったことを発表している菅官房長官を横目にスーツケースに荷物を詰めていた。明日からニューヨークへ旅立つのだった。いつもはバッグパック一つで行く海外も、今回ばかりはクラウドファンディングのリターンを現地のプロレス会場で買わなければいけないのでスーツケースで行くのだった。

翌4月2日。正午に富山空港に着いた。

ニューヨークの往復の航空券は、シカゴとメキシコシティの旅から帰ってきて間もない昨年の十月に既に購入していた。中国の旅行代理店で富山発上海経由ニューヨーク行のチケットを往復で67,000円という破格の値段で購入していた。中国へ向かってからアメリカへ渡るというのは遠回りではあったが、価格を考慮すると問題なかった。

母と次女の姉と一緒に富山空港にやってきた。これから始まる長い旅の前に、富山空港の二階にあるラーメン屋で腹ごしらえすることにした。しばらく臭い機内食とハンバーガーしか食べられない生活が続きそうだから、富山らしいものを食べておこうとブラックラーメンを注文した。

ブラックラーメンは、特に好きな食べ物でもないのだが、この味も恋しくなるのだろうなと思いながら食べた。店内には、天才てれびくんのてれび戦士が歌うエンディング曲のような歌が流れていた。変な曲を耳にしながらラーメンを完食した。

三時間のフライトの後、上海浦東国際空港に到着した。ニューヨーク便が出発するまでの乗り継ぎ時間が三時間もあったのだが、インターネットが繋がらなくて困った。言論統制が強化されている中国本土では、Yahoo!も、Googleも、LINEも、Twitterも、インスタグラムも、YouTubeも、何も使えないのだった。上海に行ったことがあるクラスメイトが、「事前に現地の検索サイトを入れておいてから上海に向かうと良いよ」と助言してくれたことをすっかり忘れていた。現地の検索サイトを検索しようとしても、私のiPhoneの検索エンジンがYahoo!に設定されているために、Safariを開いても画面が真っ白な状態が続いた。

Wi-Fiは拾えるのに、インターネットは繋がらない。本も持っていない。することがない私は、仕方なくiPhoneにワイヤレスイヤホンを繋いで、唯一ダウンロードしてあった「SHOのしびれない話」の第一回をスタバで繰り返し聴くのだった。

二時間ほど経ったところで搭乗口へ向かうと、二時間も遅延していることがアナウンスされた。激しい倦怠感が押し寄せてきた。これ以上は待てないと思いながら、待つことしかできずにいた。もうSHOのしびれない話すら聴かずに只々時間が経つのを待っていた。

午後六時には出発している予定が、結局午後八時に機内に乗り込み、ニューヨークへと飛び立った。疲労が蓄積されているから、機内アナウンスも何も聴かずにシートベルトを締めて寝た。

機内食の強烈な匂いで目を覚ました。喉に後味が残って、かえって気持ち悪くなるような機内食を食べるくらいなら、機内では食事をとらなくていいという考えを持つ私は、水とオレンジジュースだけもらって、機内食を断った。そのままもう一眠りしたいところであったが、周りの乗客が食べるビーフの匂いが臭過ぎて眠れなかった。目を瞑ったまま臭いなと思う時間が続いたので、流石にこれは不毛な時間だと判断した私は、とりあえず映画を観ることにした。

これから一週間弱もの長い間アメリカ滞在する私は、洋画を観る気にはなれなかったので、邦画を観ることにした。上海からニューヨークへ旅立つ飛行機ということもあって、日本の映画は限られた数しか観られなかった。数少ない中から強いて観るならこれかなと選んだ「万引き家族」は、これからクラウドファンディングで集めたお金で趣味のプロレスを観に行く私の心を蝕む内容だった。食べていくために必死に生きている人達が沢山いるこの世の中で、クラウドファンディングで集めた資金をのうのうと引っ提げてニューヨークへ行く実家暮らしの学生が許されていいのだろうかと悲観的になってしまう作品だった。疲れているから余計に落ち込んでしまった。観終わった頃には、飯の臭さは消えていた。

やっと臭くなくなった機内で寝ると、あっという間にジョン・F・ケネディ国際空港に到着した。現地時間4月2日の午後十時に到着する予定だったのが、現地に着いたのは4月3日の午前零時三十分だった。

入国審査の方へとスムーズに進むと、そこには夥しい数の人々がいた。母と三年前に来た時も、長い入国審査待機列に並んだことを思い出した。あの時は昼下がりに到着して、今よりも多い数の人が並んでいた記憶がある。しかし、あの日は成田からニューヨークへの直行便で、遅延も特になかったため、体が全く疲れていなかった。今はあの時よりも少ない数の待機列さえ耐えられないほど体が疲れている。上海で三時間インターネットが繋がらない環境にいて、やっと搭乗できると思ったらさらに二時間待たされて、やっと搭乗したと思ったら匂いで目が覚めて、やっと空港に到着したと思ったら昼間よりはスムーズに入国できるはずの深夜なのに、それでも多くの人が並んでいた。たとえその人の数が三年前の昼間にここに来た時よりも少なかったとしても、神経の消耗具合から考えると、あの時の数倍の数の人々が目の前にいるような感覚だった。母に連れられて初めて憧れのニューヨークに来た時にも通った場所への感動も感じられないほどに疲れ切っていた。

待ち時間こそ長かったものの、パスポートに渡米経歴があったからなのか、深夜だから早く仕事を終わらせたい気になっているからなのかは判然としなかったが、入国審査自体は、三年前に来た時よりも迅速な対応を受けた。一つも質問をされずに、指紋だけ取られて終わった。

とりあえずやっと入国できた。時刻は既に午前二時を過ぎていた。宿は空港から地下鉄を乗り継いで小一時間ほどの場所にあるブルックリンのゲストハウスだった。AirBnB、通称・エアビーで予約して、ブルックリンのDJの家の部屋を貸してもらうのだった。

DJというだけあって、深夜が主な作業時間であった。深夜の到着を歓迎してくれていることと、過去の滞在者のレビューが非常に良かったことと、価格。この三つを決め手にその宿に選んだのだった。ニューヨークの地下鉄は24時間動いているので、飛行機が遅延しようが、宿に辿り着けないのではないかという心配は一切なかった。遅延しようが、疲れていようが、宿には辿り着けるのだった。

ブルックリンまで向かう地下鉄はどこから乗れるのだろうかと辺りを見渡していた。すると、吊り下げ名札を首から垂らした空港職員だと思われる黒人の優しそうなおじさんが声を掛けてくれた。

「どこに行こうとしてるの?」

「ブルックリンのこの宿なんだけど…」

私はそう言って、iPhoneに表示された地図を見せた。

「最寄駅は?」

「この駅」と言って、宿の近くの駅の名前を指でズームさせた。

「この駅に向かう地下鉄はまずターミナル移動しなきゃ駄目だよ」

「え、そうなの?どうやったらそのターミナルに行けるの?」

「送迎バスが出てるから一旦外に出てもらって」

私は空港職員に案内されるがまま外に出た。空港職員が電話をかけ始めた。

「五分後に黒い車がやってくるから、それに乗って」

空港職員はそう言ってその場を去った。私は何の疑いもなく春にしては寒すぎる深夜二時過ぎのニューヨークの風を頬に感じながら車の到着を待った。

「電話で聞いたよ。ターミナルの移動だってね?」

黒いワゴン車の左窓から顔を出した知的そうなインド系のお兄さんがそう言ってきた。

「ああ、はい」

そう言って私はワゴン車に乗り込んだ。かつて母とニューヨークへ来た時、ホテルから空港まで同じようなワゴン車で送迎されたことがあった。ホテルのサービスの一環であり、送迎代は発生しなかったが、チップだけ渡した記憶がある。あの時もこんな車に乗ったし、ニューヨークではこのワゴン車が定番なのだろうなと考えているうちに車が発進した。

車内でTwitterを開くと、富山空港を出発する時に投稿したツイートにいくつかのメッセージが寄せられていた。

「素敵な旅を」

「行ってらっしゃい!」

「気をつけてね」

「“表”も“裏”も楽しんできてくださいね」

温かいメッセージに返事しつつ、チップはいくら払えばいいのかなと検索していた時、ある異変に気が付いた。車が明らかにターミナルの外を出ていたのであった。発進した時よりも勢いよく車が走っている。

「ちょっと、そこに向かってるの?早く降ろしてよ」

拙い英語で私はそう伝えた。

「止まれないよ。こんな道路に人を降ろせる場所なんてないよ」

先程の笑顔とは一変し、険しい表情を浮かべたドライバーがそう言ってきた。

「いいから早く降ろしてよ」

「降りれる場所に来たら降ろすから」

そう言ってドライバーは車を走らせ続けた。

やっと降ろしてくれた。

「325ドルでいいから」

「は?そんなカネないよ」

「カネがない?ふざけんな!ニューヨークに旅行に来れるような奴がふざけたこと言うなよ!」

私とドライバーしか乗っていない深夜の車内でお金を請求された時点で正直怯えていたのに、突然怒鳴られたら怖さのあまり泣きかけてしまった。

「そんなこと言われても払うカネないって。現金はないよ。クレジットカードでいい?」

早くこの場から去りたい。二人っきりの車内で大柄の大人に脅されるのは怖過ぎた。もうカネを払うから早くここから出たかった。クラウドファンディングの支援者へのリターンに現地のプロレスグッズを買わなければいけないから、現金だけはどうしても渡せない。いくらカード社会のアメリカとはいえ、インディーシーンのプロレス会場の選手の持ち込みグッズにクレジットカード決済文化は導入されていない。頼むからクレジットカードで引き落としてくれ。早く車から降ろしてくれ。

「現金しか受け付けないよ。いいから早く現金を出せ」

「だから払えないって…」

「お前みたいなジャパニーズイングリッシュしか話せないのにニューヨークに観光に来れる人間がどうして325ドルも払えないんだ。俺はインド系だ。親父譲りのイングリッシュで子供の頃、散々馬鹿にされてきた。いいか?ニューヨークはお前みたいなまともに英語を話せない奴が来て良い街じゃないんだよ。俺も家族を養うために必死なんだ。ニューヨークから出れるなら早く出たいよ。でも、ニューヨークから出たところで仕事も、知り合いもいないんだ」

脅されていることから来る恐怖と変な同情が混じって、焼け爛れる思いをした。恐怖心が全身を襲っているというのに、それでも目の前にいるインド人を不憫に思う自分がいた。彼の両親は、どのような経緯でニューヨークという街へ来たのだろう。運転手の彼がもしも裕福な家庭で育っていたとしたら、今こんなことをやっているのだろうか。そんなことを考えると、彼がこの街で散々馬鹿にされてきたという事実がより可哀想に聞こえてきた。

あからさまに彼に非がある状況においても、まともに反抗できないほど、英語に自信がない人間がニューヨークを一人で訪れてしまったことを思うと、気が咎めた。彼の言う通り、ニューヨークは、私なんかが来て良い街ではなかったのかもしれない。

それでも、たった500ドルしか持っていない現金のうち、325ドルもこのドライバーには払えなかった。ドライバーが家族を背負ってニューヨークで生きているように、私もプロレスファンの夢を背負ってニューヨークにやってきたのだ。現金だけは渡すわけにはいかない。

「分かった。クレジットカード持ってるんだろ?ATMに連れてくから現金を下ろせ」

言われるがままに深夜のATMに連れて行かれた。真っ暗の街並みの中に一つだけ青っぽい光を放っている建物の中にあるATMにカードを挿入し、暗証番号を打った。反応しない。出てきたカードをもう一度ATMに挿入し、暗証番号を打つ。反応しない。

痺れを切らしたドライバーが「何でお金を下ろすこともできないんだ」と怒鳴ってきた。

「何故か下ろせないんだよ。僕にも分かんないよ」

「近くにもう一つATMがあるから、そっちに行くぞ」

別のATMに連れて行かれた。駄目だ。反応しない。何故だ。反応しない。

その時ふと思い出した。そもそも私はクレジットカードにキャッシング機能を付けていなかった。そんな当たり前のことも忘れてしまうほど、恐怖心と焦燥感に駆られていた。しかしながら、今更そんなことをドライバーに言えるはずなどなく、私は「何故かエラーが出る」と言い続けた。

「もういい。財布出せ。カネを持ってはいるんだろ?」

ATMから戻った車内でそう言われた。疑問形で話す時も語尾の音が下がる東海岸特有の英語が言葉の冷たさを増させていた。

「だから現金は払えないって」

「いいから出せ!早く俺によこせ!」

午前三時前の車一つ見当たらない何処かも分からない場所の車内で叫ばれると、この次には死が待っているような気さえした。財布を渡したら、クレジットカードも、健康保険証も、全て盗られる気がしたので、やむなく富山空港で換金した500ドルが入った封筒を渡してしまった。

「これで全部だな」

「は?325ドルって言ったじゃんか」

「深夜の俺の時間を奪ったんだぞ?愛する息子を待たせてるんだぞ?追加料金が発生して当然だろ」

「そのお金を全部渡したら、宿にも行けないよ。宿まで連れて行ってくれる訳でもないのに全部渡せる訳ないよ」

「じゃあこれでいいだろ」と25ドルだけ渡された。

たったこれだけかよという表情を浮かべる私を見たドライバーは、「早く降りろ!」と叫んだ。

何処かも分からない場所で降ろされた。iPhoneで最寄駅を調べると、ここから七分歩いた場所だと表示された。スピードを出した車がたまに通るだけの夜道を一人歩いた。

駅に着いて、切符を買おうとすると、「ZIP CODE」を入力するように機械に言われた。

ZIP CODEって、何だっけ。

絶対に分かる単語さえも脳が処理できない。iPhoneで調べると、「郵便番号」と表示された。ああ、そりゃあそうだ。しかしブルックリンの宿の郵便番号なんて知らない。

周りに人がいないことを確認した私は、切符を購入せずに改札機を飛び越えた。もう今日くらいは不正乗車を許してくれ、ニューヨーク。

最寄駅に着いた時には午前三時半を過ぎていた。下ばかり見ていたら余計に気持ちが暗くなるから、空を見上げて歩くようにしていた。星一つ見えない汚い夜空に薄らと浮かんだ三日月がゆらりとついてくる。三日月は私を見透かしているようだった。見たことのない世界を一人で歩いていくつもりで日本を出発したのに、ニューヨークに到着した今、私はもうこの先を一人で歩いていく自信がない。

住宅街にどっしりと佇むストリートバスケができる屋外コート、スプレーで施された落書きだらけの郵便ポスト、等間隔にまっすぐ並ぶ街灯を横切る度に確認できる色んなステッカー、灯りを消したファーマシー。目に飛び込んでくる全ての新鮮な光景が私の孤独を強くした。

やっと宿の前に着いた。オーナーのDJのジョシュは、「すぐに出るから家の前に着いたら連絡ちょうだい」と言っていたが、連絡してもジョシュは出てきてくれなかった。

寒さに耐えながら十五分ほど待っていると、「ごめん」と言いながら、ザッカリー・ウェンツ似の男性が出てきた。ジョシュだった。

中に入ると、玄関のドアは重たくて強く閉めると大きな音がするからゆっくり閉めてね、ここが君の部屋で、ここがキッチンで、ここがシャワーで、Wi-Fiのパスワードはこれで、というようにあらゆる説明された。

一通り説明を受けた後、私は「これ、お土産だよ」と言って、抹茶味のキットカットを渡した。母は海外の旅先で会う友人・知人達にいつも日本でしか売られていない味のキットカットをプレゼントしていた。安くて、嵩張らなくて、間違いなく欧米人に喜んでもらえる魔法のお土産が日本のキットカットだった。日本の洋菓子のレベルは相当高いようだった。母を真似て、私も五日間お世話になるDJにキットカットを買っていたのだった。

シャワーを浴びる前に母に連絡を入れた。

「無事宿に着いたよ」

「時間かかったね。お疲れ様」

一時間前までのことを話すべきだろうが、何から言えばいいか分からない。そもそも母に心配をかけたくない。そう思っているところに、母から電話がかかってきた。

私は全て話した。母は残念がったり、叱ったりしてくるのかと思ったら、「辛かったね」と相槌を打ちながら、全て聞き入れてくれた。説明を進める度に涙の量が増えていく。

「エアビーにチップを送る機能があるから、それで宿のオーナーにお金送って、その送った分を現金で貰われ。多分それが一番間違いないわ。財布に入ってる日本円を換金するにしろ、残り25ドルで街の方まで出るのは大変だろうし」

「そうだね。分かった」

「私が英語で説明した方が間違いなく状況は説明できるけど、オーナーへのお願いは自分でしられや。自分一人で海外行くって決めたんだから、それは自分でやられや。説明してあげてもいいんだけど、あんたのためを思ってね」

涙が止まらない。

「しかしあれやわ。シカゴもメキシコも難なく一人で色んなところに行ってるあんた見てたから、ニューヨークは問題ないと思ってたわ。…取り敢えず今日は寝られ。明日、っていうか今日は予定ないんやろ?」

「いや、キャッチレスリングのセミナーだけ受ける。日本人選手も参加するセミナー。それはもう100ドル払ったし行ってくるわ。ただその後にライブハウスでやるデスマッチ観に行こうと思ってたけど、それは現金で当日券買ってじゃないと見れないし、ちょっと疲れてるし、やめとくわ」

「そうしられ。明日の昼間に、その、ジョシュだっけ?オーナーに自分で説明しられや」

「うん、そうやね」

「あとクラウドファンディングやってたんだから、その人達に状況説明しられよ。返金対応なのか、どうなのかは分からないけど、こういうことがあったっていうのはまず言わなきゃ」

「そう思ってた。今文章書いてもぐちゃぐちゃになりそうだから、それも一回寝てからする」

「そうしたれ。取り敢えず寝られよ」

「うん」

「切るよ。弱々しい返事されると心配なるやろ」

「うん!」

「じゃあ切るよ」

「うん!また!」

母との電話を終えた後、簡単にシャワーを浴びて、部屋でスマホをいじっていた。

インスタグラムを開くと、高専のクラスメイト達が沢山ストーリーをアップしていた。ストーリーをアップしているクラスメイト達は、同じクラスという理由だけで相互フォローをしていて、特に仲良くもない人達がほとんどだった。私のストーリーに彼女らの足跡がついていても、私は彼女らのストーリーを普段は見ないようにしていた。それなのに、今日は人恋し過ぎるから、クラスメイト全員のストーリーを見た。

一人の女子生徒が「頭から離れん」という文字を添えて、子供達が踊っている何かのミュージックビデオらしきものをアップしていた。音量を上げた。聴き覚えがあった。富山空港でブラックラーメンを食べていた時に店内に流れていた曲だった。

聴こえてくる歌詞をインターネットで検索した。「パプリカ」という曲らしかった。早速Apple Musicで曲をダウンロードした。歌詞を見ながら曲を流した。

「雨に燻り 月は陰り 木陰で泣いてたのは誰

一人一人 慰めるように 誰かが呼んでいる

喜びを数えたら あなたでいっぱい

帰り道を照らしたのは思い出のかげぼうし

パプリカ 花が咲いたら 晴れた空に種を蒔こう

ハレルヤ 夢を描いたなら 心遊ばせあなたにとどけ」

なんて良い歌詞なんだと、また涙が溢れた。今の自分を歌詞に重ねると、拭い切れないほどの涙が出た。

泣きながらリュックから取り出したワセリンを、包茎手術を終えて間もない股間に丁寧に塗った。子供の声を聴いて泣きながらちんこにワセリンを塗るとは、なんて惨めなんだと、もっと涙が出てきた。辛かった。只々辛かった。

最近の私は図に乗っていたなと思った。「クラウドファンディング凄いね」と他学科の高専生に言われた時は、冗談混じりで「まあね」と言っていた。中学の同級生には、包茎手術を受けた話を面白おかしく話した後に「ニューヨークなんて何も怖くない」と豪語していた。何処か自分は凄い人間なんだと思っている節があった。次々と凄いことを成し遂げているのだから、次々と夢を叶えていたのだから、私は選ばれた人間なのだと思い込んでいた。

偉そうな態度をとっていると、自分に返ってくるのだなと思った。過去の自分を恥じ、また泣いてしまった。

結局その日は、まともに眠れなかった。心身ともに疲弊していたつもりだったが、心が疲弊し切っているから感覚が鈍っていただけであって、肉体はそこまで疲れていないようだった。飛行機の中では、万引き家族を観ている時間以外はずっと寝ていたのだから当然だった。だけど、時差ボケは甚しかったし、肉体は疲れていないから眠れないという理由に加えて、とても眠れる精神状態ではなかったのだった。万が一のために持ってきた睡眠導入剤のおかげで少しだけ眠れたが、それも少しだけだった。

辛いことには変わりなかった。窓の外からはカーテンを越す勢いの強い光が入ってきていたので、時間も経ったことだし、そろそろツイートしなくてはいけないなと思った。

事情を説明するツイートをすると、フォロワーさん達から沢山のメッセージが届いた。私を咎めるメッセージは一つもなくて、全ての言葉が温かさに満ちていた。クラウドファンディングで集めた資金を一瞬で無駄にしてしまったしょうもない人間にも優しい言葉を送ってくれる優しい大人達に対して、自分を情け無く思う涙なのか、有難く思う涙なのかも分からない涙が出てきた。

140字ではとても収まらなかったので、ツイートをいくつかに分けて状況を説明した。ツリー状でツイートした現状報告の最後に

「落ち込んでいて、暫く更新が止まってしまいましたが、現地からの発信活動はもちろん続けていきます。

8時間後には、鈴木秀樹選手&ジョシュ・バーネット選手によるキャッチレスリング教室に参加します。

試練も乗り越えて、旅を続けます!何卒宜しくお願い致します!」

と書き込むと、そのツイートに対して鈴木秀樹選手本人から「待ってます。話そう!」との引用リツイートを頂いた。憧れのプロレスラーにまで優しくされると、また涙が出た。

すると、その四分後に、全く面識のない入江茂弘選手から「なにか助けることができればおっしゃってください!」とDMが来た。

嬉しくて泣いた。お金は借りないことにしたが、こんなに優しく声を掛けてくれた入江さんの試合を観に行く予定がない自分を責めた。そして何者かが「こんな困ってる子がいる」と入江さんに連絡してくれたのかなと思うと、また泣いてしまった。何人か候補が思い浮かんだので、その人達のことを思うと、またまた泣いた。

涙が止まらなくて困っている時に、キッチンから物音がしたので、オーナーのジョシュかなと思い、そこに向かうと、the ELITEのCodyのTシャツを着た太った男性がいた。間違いなくレッスルマニアウィークを楽しみにきたプロレスファンだった。私は声を掛けた。

「プロレスファンだよね?僕もレッスルマニアを見に来たんだよ」

「おー。俺の名前はマイク。よろしく」

「僕はケンゴです。よろしく。ちなみになんだけど…」と言って、アプリで送金するから現金をくれないかと尋ねると、断られた。

「申し訳ない。無事を祈る」

そう言われた後、ジョシュの部屋から物音がしたので、そのまま部屋を訪ねた。事情を説明したら、ジョシュは快く受け入れてくれた。「お金は今日の夜でもいい?」と言ってきたので、「もちろんです」と答えた。

一時間後、フォロワーさんからのメッセージを読みながら部屋で泣いていたら、ジョシュが入ってきた。笑顔を見せながら無言で200ドルの現金を渡してきた。

泣きながら感謝すると、ジョシュは「Enjoy New York City」と呟いて部屋を去った。私の知る限り、ジョシュは世界一格好良いDJだ。

笑顔のジョシュは、特にザッカリー・ウェンツに似ていた。今後ザッカリー・ウェンツを見る度にこの瞬間を思い出しそうだ。

*

外に出ると、穏やかな日差しと青過ぎる空とまだ十分に冷たい四月のニューヨークの空気が私を迎え入れてくれた。母と初めてニューヨークを訪れた時のことを思い出した。

十数時間前は、黒とオレンジしか視界に飛び込んで来なかった。ブルックリンの住宅街はどれも同じような茶色い壁をしていて、それをオレンジの街灯が照らしていた。暗さと寒さが私の孤独を強めた。

昼間のブルックリンは違った。私の気分を晴れさせてくれる鮮やかな色と穏やかな気候をしていた。これが私の好きなニューヨークだった。大きく息を吸いながら、DJのジョシュの家からジョシュ・バーネットのセミナーが行われる会場の最寄駅へと向かった。

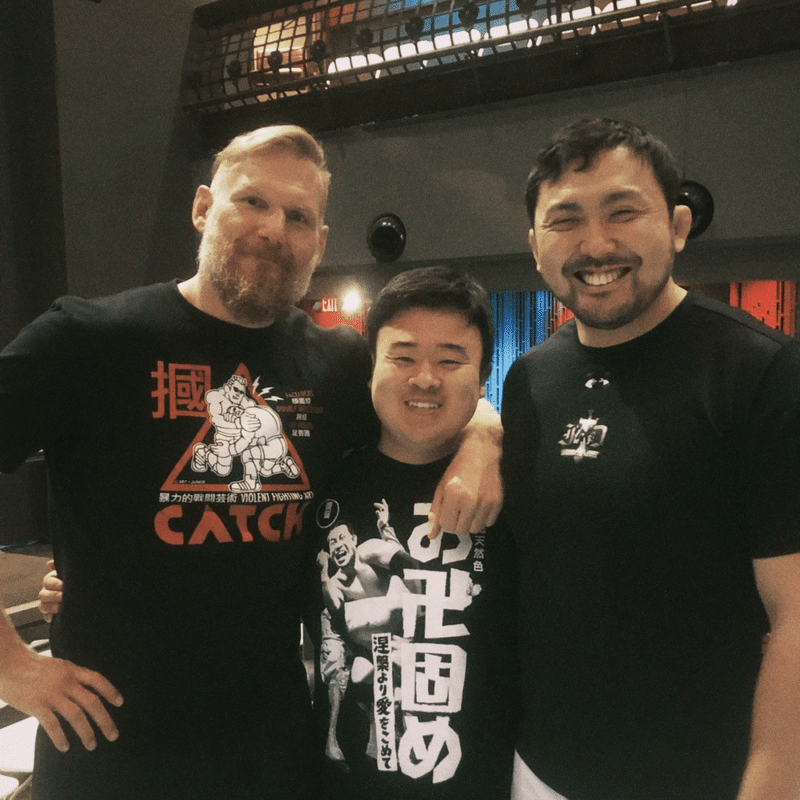

キャッチレスリングのセミナー会場に入った。目が合った途端、鈴木さんの方から「ですよね?」と尋ねてくれた。「そうです」と言って、鈴木さんは、私に色々と話を尋ねてくれた。プロレス観戦のチケットは既に購入済みであることを伝えると、「チケットは大丈夫なんですね。良かった」と言ってくれた。

「阿部のTシャツじゃないですか。阿部の試合、面白いですよね。あいつの試合見てたらぶん殴りたくなるんですよ」

私の着ている阿部史典Tシャツに対して反応してくれた。

「殴りたくですか。あはは」

「……あ、いい意味でですよ」

私が抱えていた辛さを吐かせて、リラックスさせた後に、楽しい話をしてくれる鈴木さんを見て、なんて素敵な方なのだろうと思った。

予定時間を三十分オーバーしたセミナーの最後にジョシュ・バーネットと鈴木さんが記念撮影に応じてくれた。

鈴木さんがジョシュ・バーネットに私がお金をぶん取られたことを説明してくれた。冴えない笑顔を作った私を見たジョシュ・バーネットが元気を出せよと胸にチョップを打ち込んでくれた。そこそこ痛くて、少し元気が出た。

そういえばファウルカップをしている私に気付いたセミナーの受講生が不思議そうな顔をしていた。流石に説明できなかった。

*

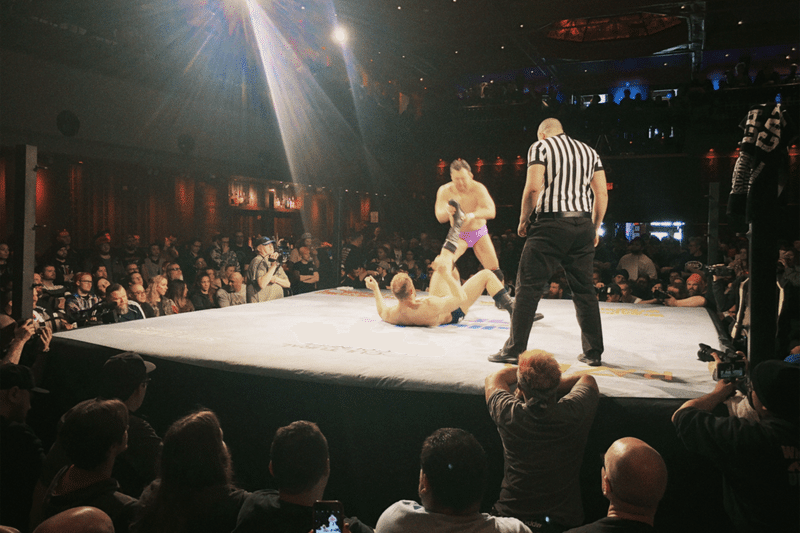

現地時間4月4日。キャッチレスリングセミナー翌日に、セミナーと同じ会場で行われる「Bloodsport」という興行を観に行った。

会場の端で試合を観ていると、知らない外国人に「Are you Kengo?」と聞かれた。日本で仲良くしているフォロワーさんが、ニューヨーク在住の知り合いのプロレスファンに、こんな奴がいるから声を掛けてやって欲しい、と連絡してくれていたのだった。声を掛けてくれた彼の名前はアンドリューだと言う。

「こんな酷い席で見ずに、俺のところ来なよ」とアンドリューは言ってきた。

「席余ってるの?」と尋ねると、「俺はしゃがむから」と言い出した。手を引っ張られるがままに、席に着席すると、本当にアンドリューは私の座っている椅子の横でしゃがみ始めた。それを見た誰もアンドリューを注意しない。アメリカのこういうところが好きだったことを思い出した。

目の前で戦っている鈴木さんとジョシュ・バーネットが格好良かった。

その日は午前一時まで興行を見続けた。私の滞在している宿と同じブルックリンに在住しているというアンドリューは、「君にこれ以上ニューヨークを嫌いになって欲しくない」と言い、車で私を宿まで送ってくれた。

車窓からは深夜のブルックリン橋が見えた。母と一緒に橋を渡ったことを思い出して、泣きそうになったが、アンドリューの前で突然泣き出すのは流石にきついなと思って必死に堪えた。

「ニューヨークは長いの?」

「ずっと住んでるよ」

「これ以上ニューヨークを嫌いになって欲しくないって言ってくれたけど、ニューヨークは好き?」

「人は嫌いだけど、街は大好きだよ」

「そうなんだ」

人は嫌いだけど、街は大好き。なんか分かるかもなと思っているうちに、車は宿に到着した。

*

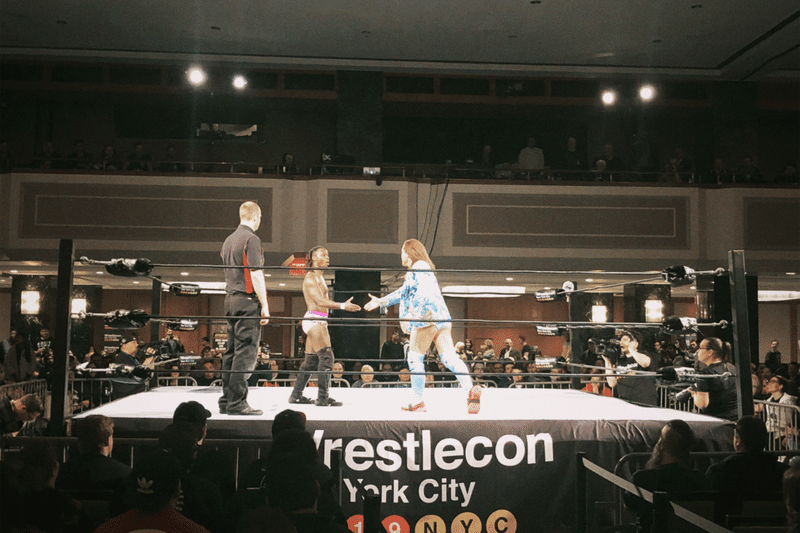

翌日は、昼から夕方にかけて、ヒルトンホテルで行われるレッスルコンというイベントの特別興行をアンドリューと一緒に観た。

昼に観た興行は、「アメリカ人vs外国人」がテーマで、そこに日本人代表として黒潮“イケメン”二郎が登場した。ビザの関係で欠場となったドラゴンゲートの選手の代打として登場したのが、先週WRESTLE-1を退団したばかりのイケメンだった。ドラゴンゲートの選手がビザの関係で試合に出場できないのに、何故イケメンは試合に出られるのか不思議でたまらなかったが、とにかくイケメンのアメリカデビュー戦を観られることは嬉しかった。

イケメンが日本のプロレスファン全員の目に留まることを期待してSUPER J-CUPを観に行ったあの夏から二年半が経ち、まさかアメリカのプロレスファンに黒潮“イケメン”二郎がお披露目される瞬間に立ち会えるとは思ってもいなかった。

福山雅治の「HELLO」が流れ、イケメンがいつも通り入場してきた。入場中のイケメンが客席を振り向いた時、目の前にいたのが、入場ゲート際の座席を確保していた私だった。私がニューヨークにいたことを知っていたのか、知らなかったのか、そもそも私のことを覚えているのかも分からなかったが、イケメンは明らかに私に対して「うっほー!」と言った。

試合はまさかのまさかでイケメンがリッチ・スワンから勝利した。客席にいるファンのほとんどがイケメンを知らないようで、皆一様に少し戸惑った表情を見せていたが、徹底したイケメンムーブで間違いなくインパクトを残していた。

退場時のイケメンが私の横を通った時、耳元でそっと「ありがとう」と言ってくれた。ニューヨークに来た自分を肯定できた瞬間だった。

本当は試合後にイケメンのグッズ売店に寄りたかったのだが、アンドリューが次の興行が始まるまでの一時間で急いでラーメンを食べに行こうと言ったので、そちらを優先して寄らなかった。お世話になっているアンドリューの誘いは断れなかった。結局イケメンの売店に寄ったところでお金もないのだった。

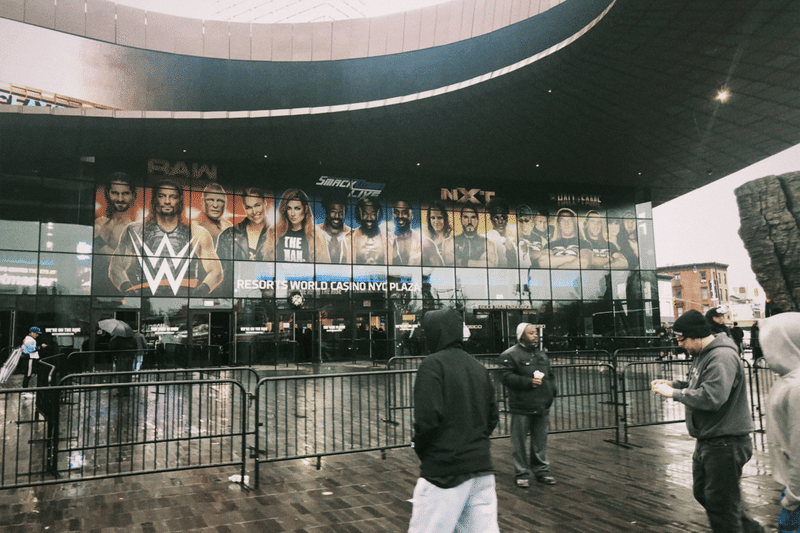

レッスルコンの会場でイギリスのプロレス団体・RPWの興行を観た後、アンドリューと別れた。私は一人でNXTのTAKE OVERを観に行った。

全五試合で全てがタイトルマッチ。数多の所属選手の中でも厳選されたメンバーしか出られない仕組み。三時間という集中力が切れない興行時間。観客一人当たりの熱量と会場の規模。プロフェッショナルレスリングとはこのことだと思うほどの試合内容。

プロレス興行の完成形に出会ってしまったような気がした。探し求めていた今一番ファンを熱狂させているプロレス空間に出会ってしまったような感覚があった。

*

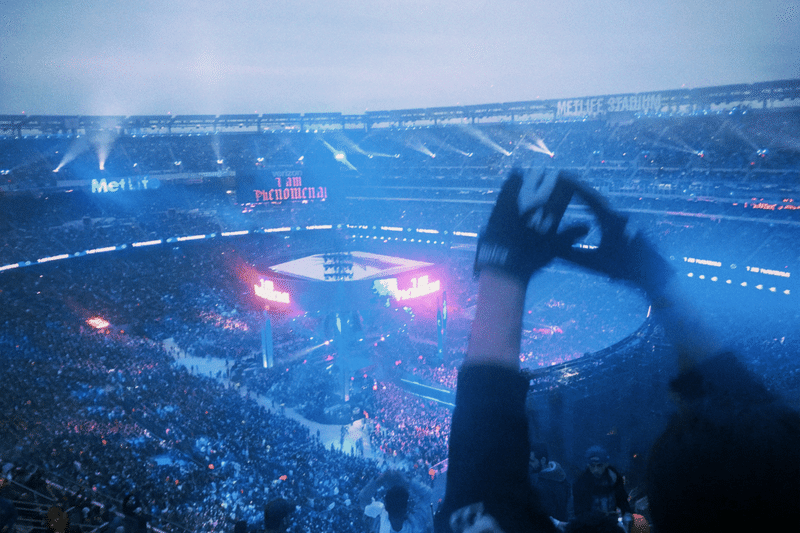

その後もプロレス観戦の日々が続き、いよいよレッスルマニア当日を迎えた。私はレッスルマニアの途中で会場を後にして、上海に帰るのだった。激安航空券でやってきたために、時間の都合が調整できず、どうしてもメインイベントまで試合を観ることができなかった。

お昼に宿を出る前にジョシュに再度御礼をした。一分一秒でも早く富山に帰りたい気持ちがあるのに、お世話になったこの宿とオーナーのジョシュに別れを告げるのは寂しくて、また泣いてしまいそうになった。鼻を啜りながら感謝を述べた。

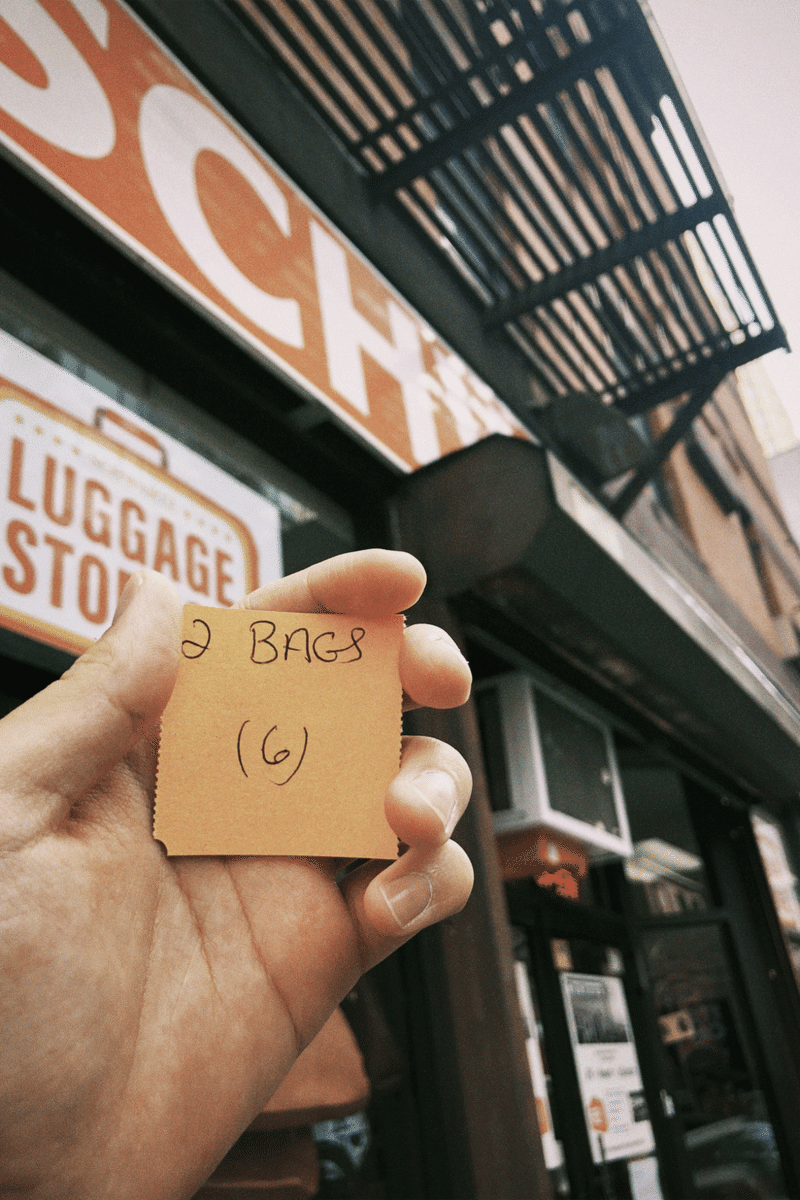

外に出ると雲一つない青空が広がった。スーツケースを持った私は、まずニューヨークの街中にある荷物を預かってくれるところへ向かった。レッスルマニアは、携帯電話や財布といった最低限の荷物以外を会場に持ち運ぶことを認めてくれないのだった。

思っていたよりも高かった。スーツケースを半日預けるだけで25ドルも取られた。現金でしか対応してくれなくて、残りの所持金が15ドルになった。

モバイルバッテリーと財布とiPhoneといくらでも偽れそうな手書きの荷物の引換券を、Haomingで買った小さなヒップバッグに入れて、レッスルマニアの会場を目指した。

会場に到着すると、スタッフにそのヒップバッグでは入場できないと言われた。向こうにある荷物を預かってくれるところへ行けと指示された。そこへ行くと、現金10ドルで荷物を預かると言われた。これならスーツケースもここに持って来れば良かったのではないかと思いながら、渋々10ドルを払った。クレジットカードを除けば、所持金が残り5ドルになった。無事に富山に帰れるのか不安が募った。

第二試合が終わったところで、会場を出ることにした。フライトの出発時刻が四時間後に迫っていた。

会場の外に出ようとすると、スタッフに「再入場できないけど大丈夫か?」と尋ねられて、首だけ縦に数回振って急いで外に出た。十万人が収容できる会場の周りは広過ぎて、荷物を預けた場所が何処にあるか分からなくなっていた。時間がないことに焦りつつ、会場の外を走り回っていると、同じ宿に泊まっていたマイクの姿があった。

「マイク!何してるの?」

「再入場できなくて困ってるんだよ」

「そうか!僕は日本に帰るよ!じゃあね!」

やっと見つけた手荷物預かり所でヒップバッグを受け取り、Uberを配車した。会場の中には十万人弱の人が収まっているというのに、会場周辺にはマイクと私以外のファンがいなかった。いたのは既に試合を終えたスーパースター達とスタッフだった。

小中学生の頃に熱心に応援していたカール・アンダーソンが目の前にいて、一言声を掛けたい気もしたが、やってきたUberに乗り込んだ。スーツケースを預けてある場所まで行くようにドライバーに告げた。

スーツケースを受け取った。街の喧騒を背中に感じつつ、随分と遠くまで来たものだなと思いながら、地下鉄の駅へと向かった。

地下鉄でクレジットカードが使えて安心した。残り5ドルしか現金がなくとも、ジョン・F・ケネディ国際空港に向かえた。

無事に空港に到着した。出発時刻の二時間前だった。

思えば、ここで空港職員を装った人間に声を掛けられた。なんだか遠い昔のことのようだった。無事に帰れそうなことに感謝した。

アンドリューはニューヨークについて言っていた。人は嫌いだけど、街は大好きだと。

確かに怖い大人にも出会したが、アンドリューを含め、DJのジョシュ、鈴木さん、入江さん、Twitterのフォロワーさんといった優しい大人達に出会えたことも確かだった。私はニューヨークが大好きだ。

絶対にまた来るんだ。その時にはもっと英語を上達させてるんだ。

中国人しかいないチェックインカウンターで手続きを済ませた私は、やっと帰れることに安堵感を覚えながら、レッスルマニアの試合結果をTwitterで見ていた。

メインイベントでベッキー・リンチが勝利したことを確認した直後に、上海行きのフライトに搭乗した。一番後ろの右の窓際の席だった。

もうご飯も要らない。何も要らない。ただ寝たい。疲れた。

そう思いながら眼を瞑っていると、左横から激臭がしてきた。隣の中国のおじさんが信じられない大きさのするめを食べていた。おじさんの顔の三倍ほどの大きさだった。

「いかれとるやん。というか、よう機内に持ち運べたな。臭え…」

そう思いながら、私はおじさんのことを睨んでしまった。

おじさんは、私に「ん?」と言って、千切ったするめを差し出してきた。

文化の違いを蔑んだ自分を反省した。私は睨んでしまったのに、おじさんは「するめ、要る?」と中国の言葉で言ってきたのだ。おじさんのピュアな思考に思わず笑ってしまった。笑いながら、私は中国語を話せないことと、するめは要らないことを英語で伝えて、再び眼を瞑った。

機体が離陸した。やっと富山に帰れることへの喜びに浸りかけた瞬間に思い出した。

あ、中国の検索エンジン入れとくの忘れた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?