Anker VS Jackery ポータブル電源 MPPT性能比較

前回の記事で Anker と Jackery で MPPTの挙動に違いが見られると書いていますが、実際どのように違うのか検証してみました。どちらが優れているとかではなく、どのような違いがあるかみたかったのですが、結果はなかなか衝撃的でした。

システム環境説明

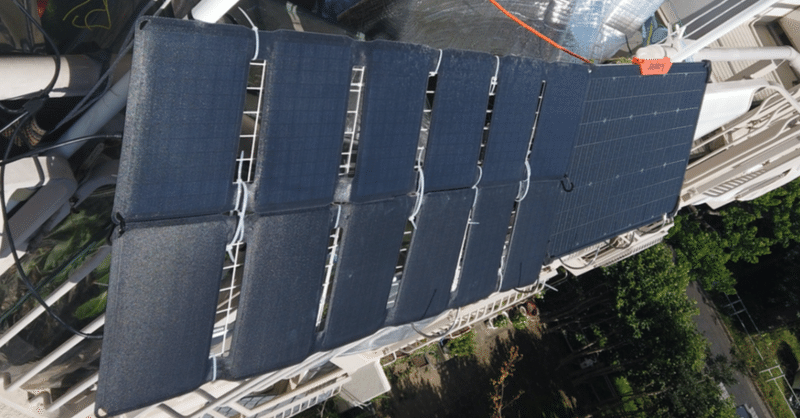

我が家では、Jackery 300 Plus と Anker 522 というポータブル電源 2台と Jackery 80W と FlexSolar 40W+40W(2枚並列) という太陽光パネルをベランダに固定して日々発電しています。

日々の発電量を確認するために INA260という測定チップを使ってラズパイで記録をとってAmbientでグラフ化してます。

これは、よく晴れた1日の測定グラフです。

横軸が時間、縦軸が電流と電圧を示しています。

電流はどちらも太陽の動きに合わせて上がって下がってしているのがわかります。太陽光がよく当たると取り出せる電流が増えるというよくわかりやすいグラフになっています。

電圧と電流の組み合わせで取り出せる電力が決まります。ポータブル電源の持つMPPT機能は最適な電流を取り出すための電圧を探索して、太陽光の当たり具合の変化に合わせて、最大の電力が取り出せるように電圧を変化させるという動きをします。

以下は、上記二つのグラフを重ね合わせたものです。

二つのポータブル電源で電圧の変化にかなり違いがあることがわかります。

Ankerは電流が低い時は電圧の上下を頻繁に行い、最適な電力が取り出せるポイントを探して、電流が増えるとあまり電圧を変化させません。

Jackeryはその逆の動きをしているように見えます。電流がある一定の範囲にある時に電圧の上下が激しいです。グラフで言うと8時台と16時台あたりでの動きが激しく見えます。12時付近でも電圧の変化は大きく探索を続けているようです。

以下は発電量の変化を重ね合わせたグラフです。

オレンジ色がJackery 300Plus + Jackery 80Wパネル

茶色が Anker 522 + FlexSolar 40W*2枚 (並列80W)

発電量として総じてJackeryが常にAnkar+FlexSolarを上回っています。これはおそらく太陽光パネルの性能の差だと思われます。

太陽光パネルはベランダの日当たりの良い場所にならべて同じ角度で固定しています。この状況であれば日当たりの違いはなく、性能が同じであれば発電量が同じになると仮定しています。

ここまでが我が家の発電システムの状況の説明でした。

ここから本題に入っていきます。

検証の目的

日々の発電量を眺めていて以下の疑問が湧きました。

発電量の違いは本当に太陽光パネルの性能なのか?

ポータブル電源のMPPT性能の違いは影響していないのか?

こちらを確認するためにポータブル電源と太陽光パネルの接続を繋ぎかえることでどの組み合わせでどのような発電状況になるのか確かめることにしました。

検証方法

二つの環境での発電量を比較することでMPPT性能の影響を確認します。

環境Aの組み合わせ(上で説明した構成)

(A1) ポータブル電源 Jackery 300 Plus

+ Jackery 80W 太陽光パネル(A2) ポータブル電源 Anker 522

+ FlexSolar 40W *2 (並列80W) 太陽光パネル

環境Bの組み合わせ (太陽光パネルを入れ替えた構成)

(B1) ポータブル電源 Jackery 300 Plus

+ FlexSolar 40W *2 (並列80W) 太陽光パネル(B2) ポータブル電源 Anker 522

+ Jackery 80W 太陽光パネル

環境Aでは1の環境が発電量が良いです。

環境Bでは1と2のどちらが発電量が良いか調べます。

B1 < B2 であった場合、やはり単純にJackery80Wの太陽光パネルの性能が良いと言う結論になると想定します。

B1 > B2 もしくは B1 ≒ B2 であった場合はMPPTの性能が発電量に影響しており、Jackeryのポータブル電源の MPPT性能が良いと言う結論になると想定します。

さて、どうなったでしょうか?

検証結果

個人的に衝撃の結果が出ました。想定していたどちらでもなかったです。

環境Bに切り替えて朝から測定をしていたのですが、茶色の線(B1: Jackery300P + FlexSolar80W)に注目すると、グラフを見ての通り、の組み合わせの発電量が9時あたりからずっと横ばいでになりました。

あきらかに普段なら発電できるであろう電力が得られていません。

これはおかしいと思って、環境Aに接続戻し1時間ほど様子を見て、さらに環境Bに切り替えるという検証方法に変更しました。

10時半ごろに環境Aに切り替えしたポイントに注目すると、F80Wの太陽光パネルの発電量(茶色の線, A2: Anker522+FlexSolar80W)が切替直後にかなり増えています。

太陽の動きに合わせて発電量が山なりに推移するはずですので、9時半ごろから切り替えまでの10時半まで、環境A2(Anker522+FlexSolar80W) であれば緑の点線のような発電量が得られたと想定できます。

つまり本来得られるはずの発電量が環境B2(Jackery300P+FlexSolar80W)では得ることができなかったことになります。

次に、J80W太陽光パネルの発電量(オレンジの線)に注目すると、10時半に環境Aに切り替えたところ発電量が減っています。環境B2(Anker522+J80W)のままであれば、青の点線のような発電量が得られたと想定できます。

つまり環境A1(Jackery300P+Jackery80W)より環境B2(Anker522+Jackery80W)の方が発電量が良く、Anker522の方が、太陽光パネルJackery80W性能を高く引き出せると言うことがわかります。

文章ではわかりにくいところもあるかと思いますので、ポイントを箇条書きにしてまとめてみました。

10時半の切り替え(環境A → 環境B)

茶色の線

切り替え前 B2: Jackery300P + FlexSolar80W

切り替え後 A2: Anker522 + FlexSolar80W

結果: 発電量が増えた

オレンジの線

切り替え前 B1: Anker522 + Jackery80W

切り替え後 A1: Jackery300P + Jackery80W

結果: 発電量が減った

12時の切り替え(環境B → 環境A)

茶色の線

切り替え前 A2: Anker522 + FlexSolar80W

切り替え後 B2: Jackery300P + FlexSolar80W

結果: 発電量が減った

オレンジの線

切り替え前 A1: Jackery300P + Jackery80W

切り替え後 B1: Anker522 + Jackery80W

結果: 発電量が増えた

Anker522を太陽光パネルに接続すると発電量が増えるというシンプルな結果がでました。まったく想定していなかった驚愕な結果が出てしまいました。

Jackery 300 Plus に他社製のソーラーパネルを接続すると発電量が減ると言う現象は、他社製との接続は想定していないので仕方がないとも言えます。

Jackery製のポータブル電源とソーラーパネルの組み合わせが、想定された使用方法であり最適な発電ができるということであれば、それもよくわかります。

しかしながら、検証した結果は、Jackery製のソーラーパネルを他社製のポータブル電源に繋いだ方が発電量が多いのです。純正のポータブル電源が最適ではないということになってしまいます。これは衝撃的でした。

結論

Anker522のMPPT機能は太陽光パネルの性能を高く引き出せる(=たくさん発電できる電圧を効率よく選択することができる)と考えれられる。

理由は不明ですが、私が検証した結果ではこのようになりました。

優劣を決めたいわけではなかったのですが、ここまであからさまに発電量が違うとこれはなんともならないです。

Jackeryはポータブル電源の分野ではおそらくナンバーワンであると思われます。それゆえに、単純にJackery 300 Plusに搭載されたMPPTの性能が Anker522 より劣っているという結論はがストレートには受け入れがたく、なにか理由があるのではないかと想像したいところではあります。

しかしながら、Jackeryポータブル電源のMPPT機能があえてこのような動きをすることの合理的な理由をあれこれ考えてみましたが、よくわかりませんでした。MPPTの探索を頻繁に行うことによる無駄を省くためなどの理由があれば良いのですが、この発電量の違いの前には、意味をなさないのでその線はなさそうに思えます。

どなたかよい考察などありましたらコメントいただけると嬉しいです。

最後までお読みいただきありがとうございました。

おまけ

発電状況は上記のリンクで公開してます。

今回は10/18 と 10/24の2日の発電量で検証しています。興味があればぜひご覧ください。(4ヶ月経つと古いものから消えていくため、こちらの記事をご覧になったタイミングではすでに確認できない可能性もあります。)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?