寂しさが、いつか穏やかな思い出になる日まで

猫が死んだ。

さっきまで上下していたお腹がピタリとも動かなくなった。

それなのに、まるでまだ生きているみたいに、目はしっかりと開いている。

その身体をゆっくり持ち上げると、頭がぐにゃりと力無く垂れた。

猫が死んだ。

最後に一度、痙攣を起こして、そのまま逝った。

あとで獣医さんから聞いた話だと、痙攣中はもう、意識も痛みも無いのだという。

猫にとって苦しまない良い最期だったと思ってもよいのだろうか。

祖母が遺した猫を引き継いだだけだった。

懐かずとも穏やかに暮らしてくれればそれで良いと思った。

でも、猫の言葉は分からない。猫の幸せも分からない。

抱っこは大嫌いだったし、膝に乗ってくることもなかった。

一緒に布団に潜り込んできたのは、祖母の家にいた時だけ。

東京に連れて来てからは一緒に寝ることはなかった。自分から寄ってくるのはご飯のときだけ。

ただ、眉間を撫でるとグルグルと不思議な音を立てた。

それが猫だと皆は言う。

私は良い飼い主であっただろうか、

という自問自答に納得できる答えはない。

やれることは全部やったと、言い聞かせるしかない。

だから、悔いはないはずだ。よくやった。そのつもりだ。

なのに、いい大人が通勤途中で泣いている。ぼろぼろと泣きながら会社に向かっている。

あと一駅分、深呼吸を繰り返したら、私は働かねばならない。

今の仕事は猫と暮らすために始めたようなものだった。

すぐに働けるところがならどこでも良かった。

自分に合わない仕事でも、猫のためなら続けられた。

でも、もう猫はいない。

私はいま、なぜ会社に向かっているのだろう。

責任とか、給料とか、そういう理性的なものじゃなくて、

多分いつも通りにしないと自分が崩れてしまいそうなんだと思った。

いつも通りに仕事を終えて家路につく。

ふと、もう急いで帰る必要が無いんだと気付いてしまった。

もう温かな毛並みに触れることはできなくて、つぶらな眼が私を見上げることもないのだ。

その事実に触れた瞬間、いつも通りにはなれない自分がいた。

ー驚いた。

またぼろぼろ泣きながら家に向かう。

どうやら思いの外、私は猫のことが好きだったらしい。

猫もまた、ほんの少しでも同じ想いであって欲しいと思うのはわがままだろうか。

それでもやはり願わずにはいられない。

もっとわがままを言うならば、もう少し、もう少し一緒にいたかった。

もう叶わないことを知っているから、その傲慢さを心の内にしまいこむと、また涙が溢れた。

猫が死んだ。

柔らかな毛並みの下がとてもゴツゴツと固まっている。

それでもまだ目が開いているものだがら、すぐに起きてくれそうで。

何度も何度も冷えた身体を撫でながら、

葬儀屋さんを待つ間、慟哭した。

もうそこに居ないだけなのに、引き取ると決めた時から先が永くないことは分かってたのに、聞き分けの悪い子供のように、「嫌だ」という感情だけが湧き上がった。

葬儀屋さんに渡された猫の収まった小さな骨壷は、まだ熱を帯びていた。

綺麗なお骨でしたよ、と蓋を開けて見せてくれる。

かさりと乾いた音がした。

本当に、もう、猫はいないのだと思い知らされた。

一人になって、おかえり、と声をかけて、いつもの押し入れの中に連れていった。

昨晩、空っぽになった押し入れが目に入る度に胸が締め付けられる想いだったけど、骨壷と首輪が並ぶ光景もまた、堪え難いものだった。

狭い6畳ばかりの部屋なのに、猫のいない部屋は広く感じた。

全然鳴かない子だったのに、猫のいない部屋は静かに感じた。

猫用のホットカーペット、爪切り、ブラシ、水飲み器…

廊下に続くドアの隙間、洗面所のマットの上、玄関の靴箱…

目に入るもの全てに猫が居たのに、もうその姿はどこにもない。

ようやく私は涙の理由に気づく。

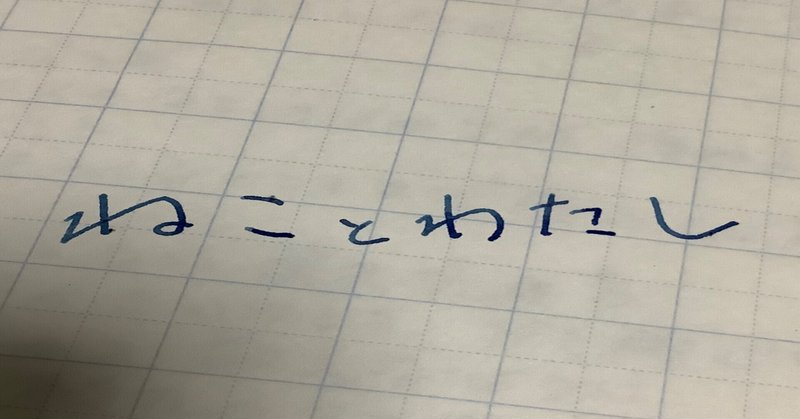

私は寂しいんだ。

猫がいないこの小さな部屋が、心の奥底から寂しいんだと知った。

寂しい、寂しい、さびしいさびしいさびしいさびしいさびしいさびしいさびしいさびしい……さみしいー

どこにもやりようのない想いに潰されそうな夜を過ごし、

いつも通りに朝を迎え、いつも通りに会社へいく。

もう大丈夫、と言い聞かせて帰宅するのだけれど、

ドアの先に茶色い気まぐれな生き物が居ないことを思い出して泣き崩れる。

リハビリだ。これは私の気持ちの整理をするリハビリ過程なんだ、と思うことにする。

泣いても帰ってはこないことはちゃんとわかってる。

ただ、抱え切れない寂しい思いが、涙になって出てきてしまうだけなのだ。

私は今まで自分のことを見誤っていたのかもしれない。

生き物を飼うということはどういうことか、分かったつもりでいた。

過度に愛しすぎないように、情が湧きすぎないように、冷静に過ごしていたつもりだったけど、

思っていた以上に脆く、情けない生き物だった。

でも、思った以上に脆かったのと同じくらい、

思った以上に逞しい生き物であると信じたい。

でも、帰宅するドアの向こうに、

迎えてくれる声はないことが日常に戻るまでは、

思う存分情け無い人間でいようと思う。

多分私は帰ったらまた部屋で泣くのだろう。

そしてまた、考えるだけで涙が出てくるのを堪えながら出勤するんだろう。

何度も何度も繰り返して、泣かずにすむ日まで繰り返して、

新しい日常と共に生きていくのだろう。

いまはそう自分に言い聞かせて、

寂しさが、いつか穏やかな思い出になる日までー

最後まで読んでくださってありがとうございます。