【Barnstorm】(1972) ジョー・ウォルシュの深淵なる音世界

ジョー・ウォルシュといえば現在もイーグルスのメンバーですが、同時にこれまでずっと並行してソロ活動も続けてきました。明るい性格に似て?!なのか作風も実にユニークで、常に遊び心を持った作品群は如何にも彼らしい気がしますね。

そんなジョーの数多い作品の中でも、ジェイムス・ギャング脱退直後にバンド名義で発表したこの1stアルバムは、なかなか深淵な音作り。彼の陽キャラクターの真逆を行くようなサウンドにはアッと驚かされます。

ジョーの多様な音楽観が繊細に紡がれた不思議な1枚。聴き応え充分。真冬に聴きたくなる私の中の名盤です〜。

ハードロック・トリオとして活躍したジェイムス・ギャングですが、3枚のスタジオ盤と1枚のライブ盤を残して、1971年にジョー・ウォルシュが脱退します。理由は音楽性の相違。ジョーからすればハードドライヴィンなロックだけでは飽き足らず、表現に限界を感じていたとのこと。

早速ジョーは新しい人材を集め、

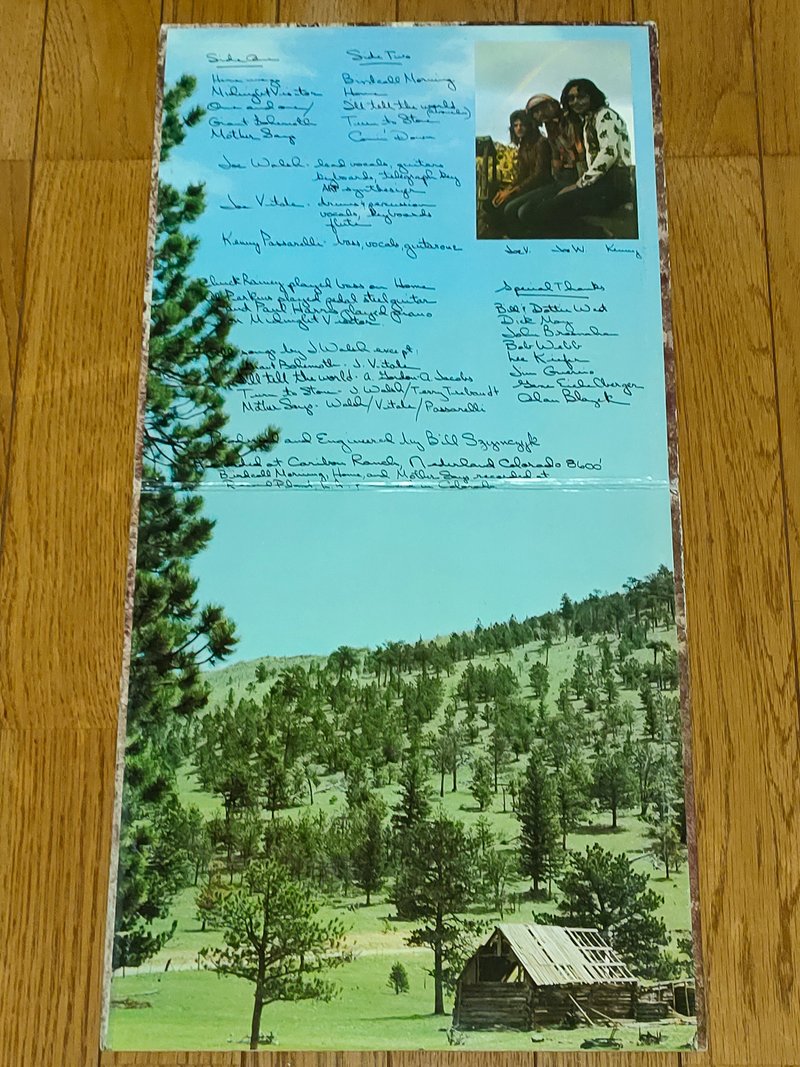

Kenny Passarelli (bass)、Joe Vitale (drums, keyboard, flute)という、これ以降のジョー作品のレギュラーメンバー2人と共に結成したのがこのバーンストーム。本作はその1stアルバムです。

所属のダンヒル・レコードはジョー・ウォルシュをソロとして売りたかったらしく、ジャケットにはしっかりJoe Walshの名前が…。でもジョー本人はあくまでバーンストームはバンドという考えだったようです。

録音はシカゴのマネージャーのジェイムズ・ウィリアム・ガルシオが建設したカリブーランチ。プロデューサーは旧知のビル・シムジク。田舎の牧場地帯に身を置いた3人が、アイデアを出し合いながら丁寧にサウンドを組み上げていく…そんな様子が思い浮かぶ作品となっています。

叙情的な音の感触はブリティッシュロックですね。ハードなジョー・ウォルシュを期待すると肩透かしを食らいますが、アコースティックを軸にジョーの内省的な一面を捉えた実験作といえるような1枚です。

(内ジャケットより)

ペラペラの軽量盤です。この頃から米国盤にはペラペラ盤が散見されます。オイルショック前ですが、コスト削減だったのかも。

Side-A

① "Here We Go"

いきなりアコースティックギターで静かに立ち上がるフォーキー風情に面食らいますが、シンセサイザー、エレキギター、ベース、ドラムとアレンジが積み重なっていくあたりは何とも叙情的。こうした幽玄な響きがこの時期のジョーが目指した音楽だったのでしょう。冬の夜が白々と明けていくイメージが湧きます。

⑤ "Mother Says"

A面全体がひと繋ぎのコンセプトのような作りの本作。各曲どれも静と動を織り込んだ一筋縄ではいかない曲ばかり(笑)。これもヘヴィな曲調から一転、中盤でシンセ、ピアノが華麗に彩るクラシカルな世界。ドラムの大仰なシンバル音も相俟って、殆どプログレと言っていい展開ですね〜。ジョーが描く荘厳なパラレルワールドです。

Side-B

① "Birdcall Morning"

爪弾くアコースティックギターの鮮明な音色が美しい…。ニューロック風なアレンジも入りますが、何処かゴスペルライクな神聖さが全体に漂います。霧がかった音世界に様々な音楽をコラージュするジョー。惹き込まれます。

③ "I'll Tell the World"

バーンストームの3人は息の合ったコーラスハーモニーも披露しますが、アルバム中、仄かに米国西海岸らしさを感じるのがこの曲。ゆったりした流れが一服の清涼剤です。

④ "Turn to Stone"

ジェイムス・ギャングを彷彿とさせるド級のヘヴィネスを聴かせるのがこちら。本作のハイライトであり、ジョーのライブ盤、イーグルス参加後のライブでも演奏された代表曲の1つです。

単刀直入なギターリフがイイです。歪みまくった音にシビレますね〜。古めかしくも狂おしいアレンジが時代の音。ジョーのお気に入りなのか3rdアルバム【So What 】でも再演してます。

ジョー・ウォルシュの作品の中では異色かもしれない本作。地味ですが中身は滋味深いです。まるでジョーの頭の小宇宙を覗き込んだような世界。彼がイーグルスでは決して見せなかった姿がここにありますね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?