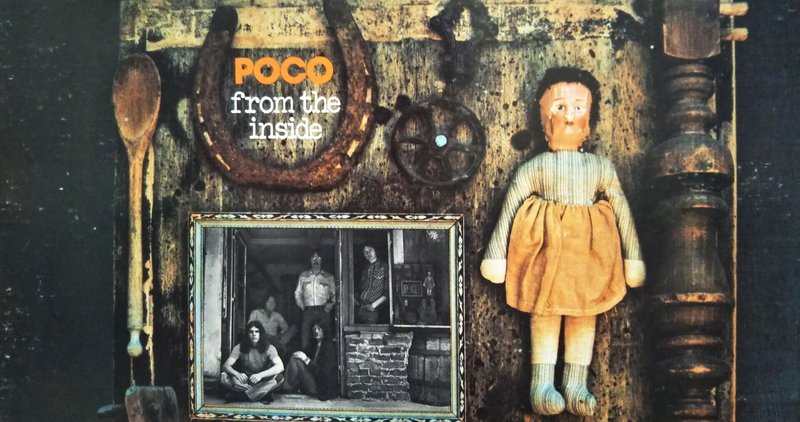

【From the Inside】(1971)Poco 新味を加えたポール・コットン参加の第2期出発作

暖かくなりましたね。春を通り過ぎて初夏の陽気です。でも夜風はひんやり気持ちが良く、過ごしやすい季節です。こんな時期、私は無性に70年代のカントリーロックを聴きたくなります。

数ある米国カントリーロックのバンドの中でも、私が最も愛着を持つのがPoco。Buffalo Springfieldのリッチー・フューレイが中心になって結成した西海岸のバンドです。

正直言って、Eaglesのようなヒットも無ければ派手さも無し。メンバーも地味と言うより田舎臭い。度重なるメンバーチェンジも、去って行くメンバーの方が人気バンドに引き抜かれたり、売れていく運の無さ…。でもこのバンドの、そんな不運なところにも勝手に悲哀を感じて感情移入してしまい、たまらなく好きなバンドなのです。そもそも同じBuffalo Springfieldから派生したグループなのに、CSN&Yと比べて軽視されています。

Pocoの音楽性は、一言で言えばポップで明るいカントリーロックといった感じでしょうか。コーラスワークも爽やかで楽しく聴いていられます。

1969年デビューですから歴史の長いバンドです。その中でもギターがジム・メッシーナからポール・コットンに交替した、1971年から73年までの時期というのは、グループにとっても特筆すべき時代だったと思います。音楽性もカントリー一辺倒から、オリジナリティ溢れる楽曲が充実していた頃です。

その第2期Pocoの最初の作品が【From the Inside】。プロデュースはスティーヴ・クロッパー。

こちらはUSの再発盤。エピックレコードのオレンジ色のレーベルで、これは73〜79年頃のプレスになります。以前オリジナル盤を持ってましたが、音が出ていないコンディションの悪い盤なので売ってしまいました。もしレコードの音に興味ある方なら、国内CBS・ソニーレコードの初回盤(定価¥2000)もそこそこ音が良くて安いですからオススメします。

さて内容ですが、それまでの陽気なサウンドに加えて、米国南部音楽の泥臭い感覚が印象的な作品です。カントリー+スワンプロックといったところでしょうか。この南部的な感性を持ち込んだのは、多分新加入のポール・コットンではないかと思います。ここで1枚紹介したいアルバムがあります。

これはポール・コットンがPoco加入前にいたIllinois Speed Pressというグループの2ndアルバム(70年)です。グループは元々5人組だったそうですが、音楽性の相違からこの2ndでは2人になってしまい、タイトルも文字通り【デュエット】に。

この作品が割とモロに後のPocoのサウンドなのが興味深いのです。カントリーあり、ブギーあり、スワンプありの音楽性。ポールの粘っこいギターリフもPocoそのもの。Pocoで再演する「バッド・ウェザー」も収録。他にも弦楽のバロック調から始まる組曲もあってなかなか意欲的な好盤でした。

しかしどう云う経緯でPocoに加入したのか?

意外な人の名前が出てきます。Pocoのラスティ・ヤングにスティールギターを教えてほしいという打診が、当時【Chicago Ⅲ】制作途中のピーター・セテラからあり、その繋がりからポール・コットンを紹介したそうなのです。とはいえ、どういう人脈だったのか釈然としないのですが、答えは簡単。このIllinois Speed Pressのプロデューサーが、Chicagoの育ての親として有名なジェイムス・ウイリアム・ガルシオだったということで繋がるのです。

このポール・コットンの加入で刺激を受けたのか、【From the Inside】ではリッチー・フューレイもスワンプ寄りの曲を書いてるところが面白いです。更にリッチーはこのアルバム辺りから作風にもスケール感が出て、スロー、ミディアムの曲には独特の物悲しさも漂わせるようになり、作家としての成長を感じます。

そしてティモシー・シュミットも単独自作曲を提供。リッチー、ポール、ティモシー、この3人の作家が並び立ち、ラスティ・ヤングのペダルスティールも冴えまくる、そんな短くも充実したのがこの時期のPocoの魅力だと思います。

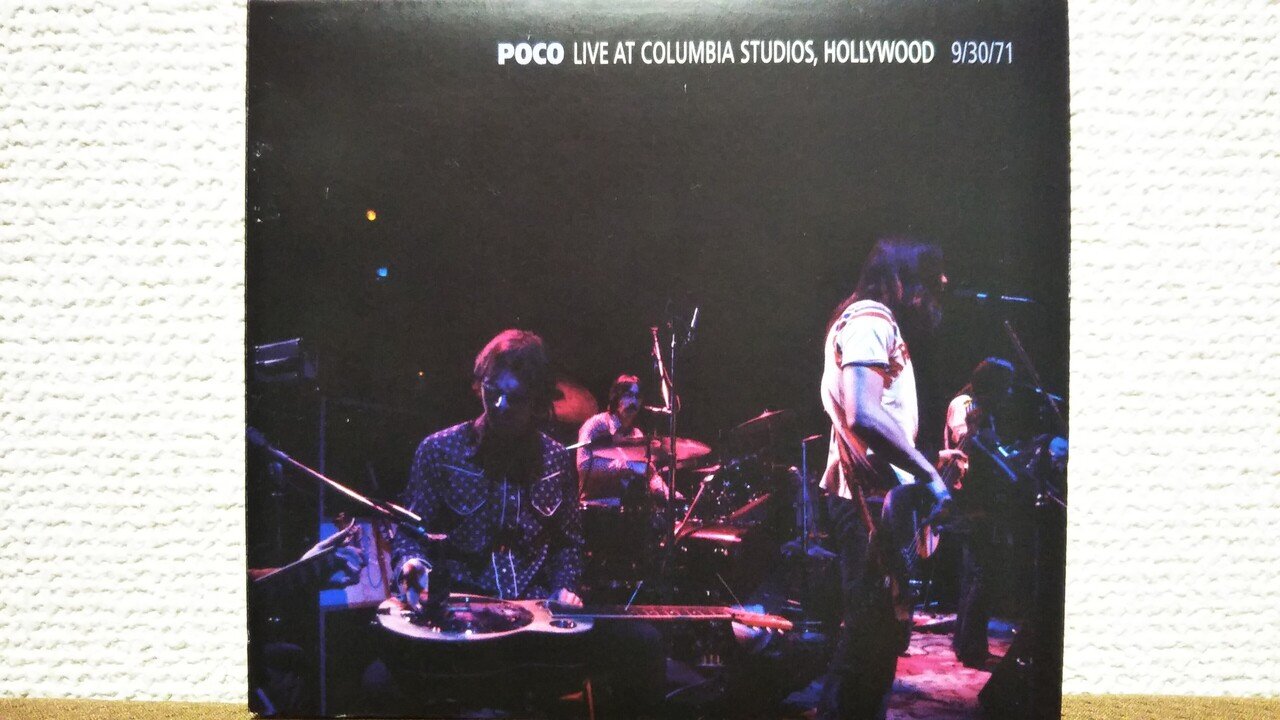

さてこの第2期Pocoの貴重なライブ音源があるので紹介します。

こちらは2010年にコレクターズ・チョイス・ミュージックが発表した、1971年9月30日のライブ音源CD。コロンビアレコードのスタジオで関係者を集めて行われたショウケースのライブとのことです。恐らくは新加入ポール・コットンのお披露目的な意味もあったライブかと思われます。

Pocoのライブといえば、ジム・メッシーナ在籍時の【Deliverin'】(70年)がありますが、ジムお得意のカントリーリックも飛び出すスピーディーで快活な演奏だったのに対して、この新生Pocoは、よりミディアムテンポでヘヴィなサウンドを聴かせています。

この時期のPocoのコンサートを米国で生で観た日本の音楽評論家の方がいて、そのレビューを昔のミュージック・マガジンで読んだのですが、そこには「レコードと違ってグランド・ファンク・レイルロードみたいなサウンドだった」と評されていたのが印象的でした。

陽気なだけのカントリーロックは卒業して、西海岸の一角を担っていこうというバンドとしての気概が、この新生Pocoには、レコードにもライブにもあったという証拠のような気がします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?