会津木綿シリーズ開発ストーリー「伝統文化の継承」

私たち久保木畳店は「減りゆく畳文化を後世に残していくこと」を使命として活動しております。

しかし、その方法に正解はありません。

どうすれば文化を継承できるのか、

日々考え、日々努力を重ねています。

今回は2021年春の新作「会津木綿シリーズ」の

開発を通じて学んだことを綴っていきたいと思います。

テーマは「伝統文化の継承」

1.昔からの織元は2社のみ

「会津木綿」は約400年前から福島県西部で伝わる

伝統工芸品で、普段着用の布として庶民に

親しまれてきました。

引用:https://e-j-p.org/

しかし、時代の流れとともにその需要は減り、

現在残る昔からの織元は2社のみと衰退の危機に面しています。

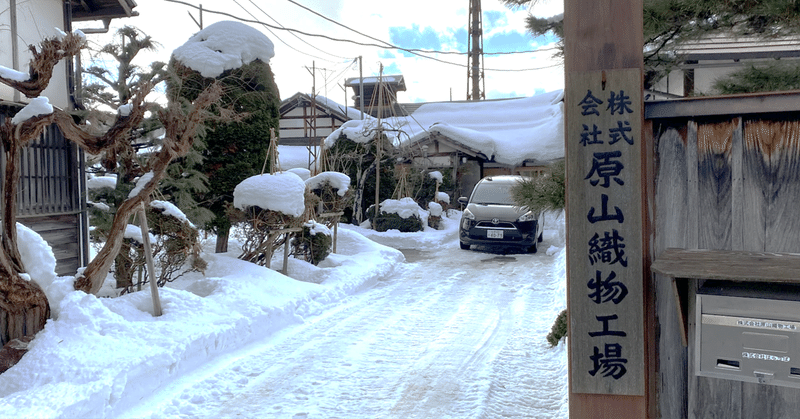

その内の1社である「 株式会社はらっぱ」さんを訪ね、

生の声を伺ってきました。

「株式会社はらっぱ」は「原山織物工場」の事業を継承する形で設立

雪深い静けさの中で響き渡る「カシャンカシャン」という独特の音。

トヨタ自動車の前身である「豊田式織機株式会社」の織機が織りなす音がとても印象的でした。

2.織元が減った理由

かつて30社以上あった織元が現在では昔からの織元は2社のみ。

その理由は様々ですが、次の2つも大いに関係しているそうです。

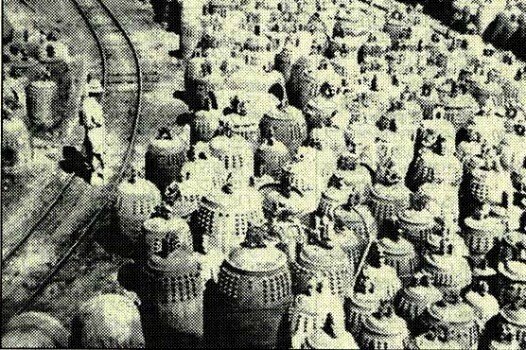

①第二次世界大戦

戦況の悪化とともに物資不足に陥った日本。

金属類回収令により武器に必要な金属資源として織機が国に回収されて、 それをきっかけに事業を継続しなかった織元が多くいるそうです。

集められた金属

②需要の減少

昔から野良着として親しまれてきた会津木綿。

海外から安価な布が輸入され、需要そのものが減少し 事業継続を断念する織元が多くいたとのことです。

売れなければ事業を継続できない。

これは自分も強く意識していることです。

3.伝統文化を継承するための取り組み

今まではお土産品中心の商品開発でしたが、アパレル会社への生地提供や、

日常で使える自社商品の開発にも積極的です。

生地を使ってもらう「待ちの姿勢」ではなく、

自らその生地の可能性に挑戦する「攻めの姿勢」を感じました。

会津木綿の伝統とは何か。

その挑戦の積み重ねそのものなのかもしれません。

冬は豪雪、夏は酷暑という会津盆地の厳しい気候風土の中で改良され、

夏は涼しく、冬はあたたかく一年中着ることができる会津木綿。

その良さを生かしながら現代の需要に合わせた変革、

文化継承への挑戦が続いています。

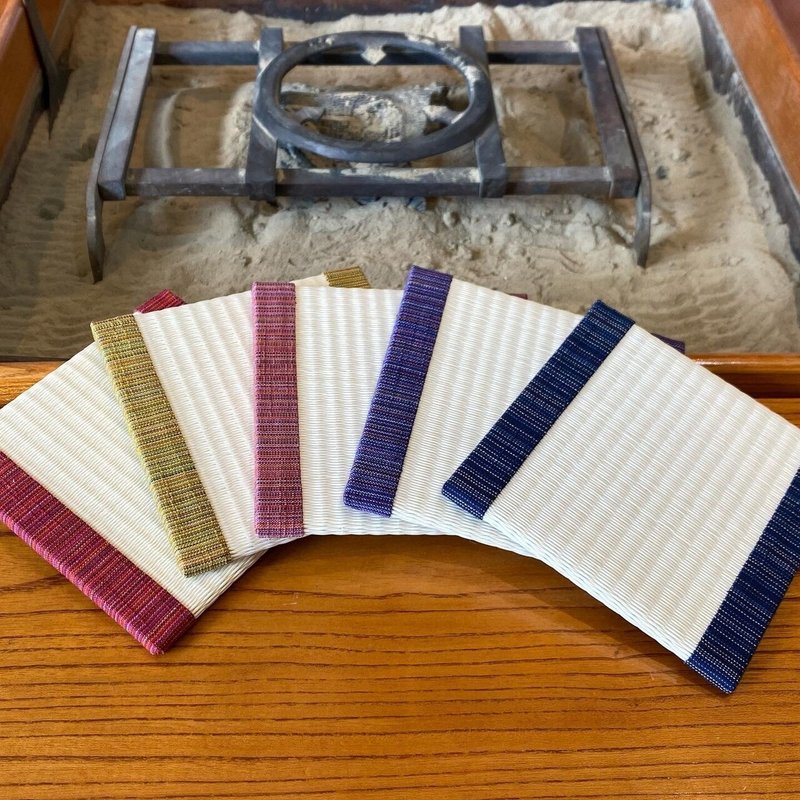

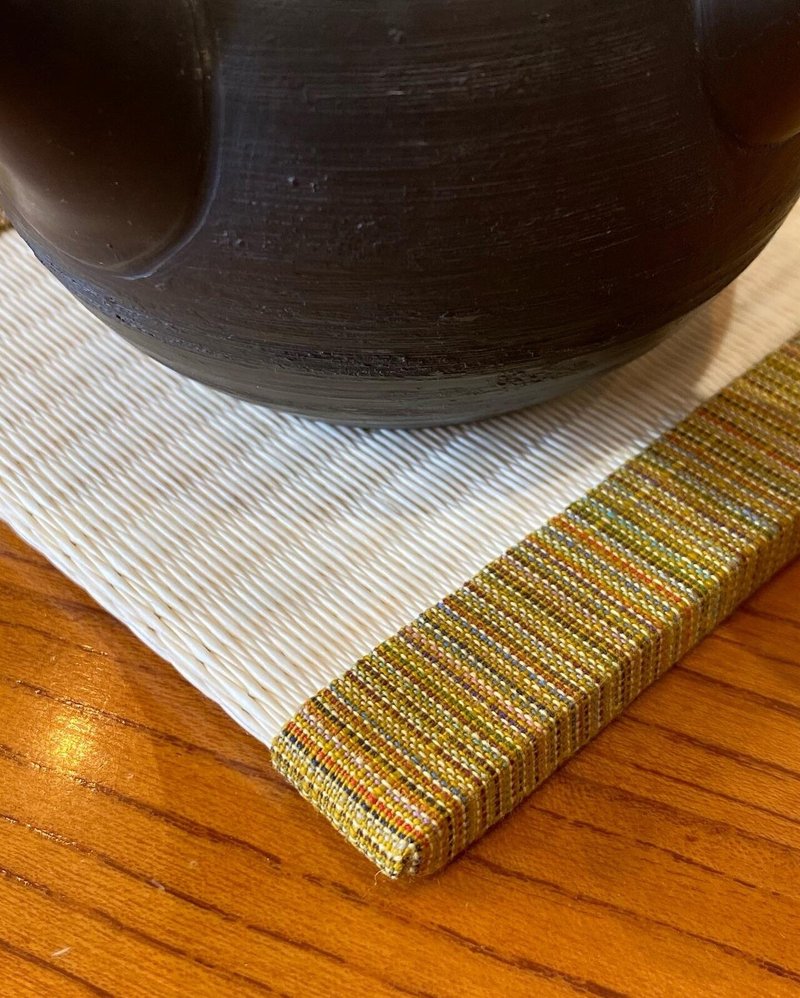

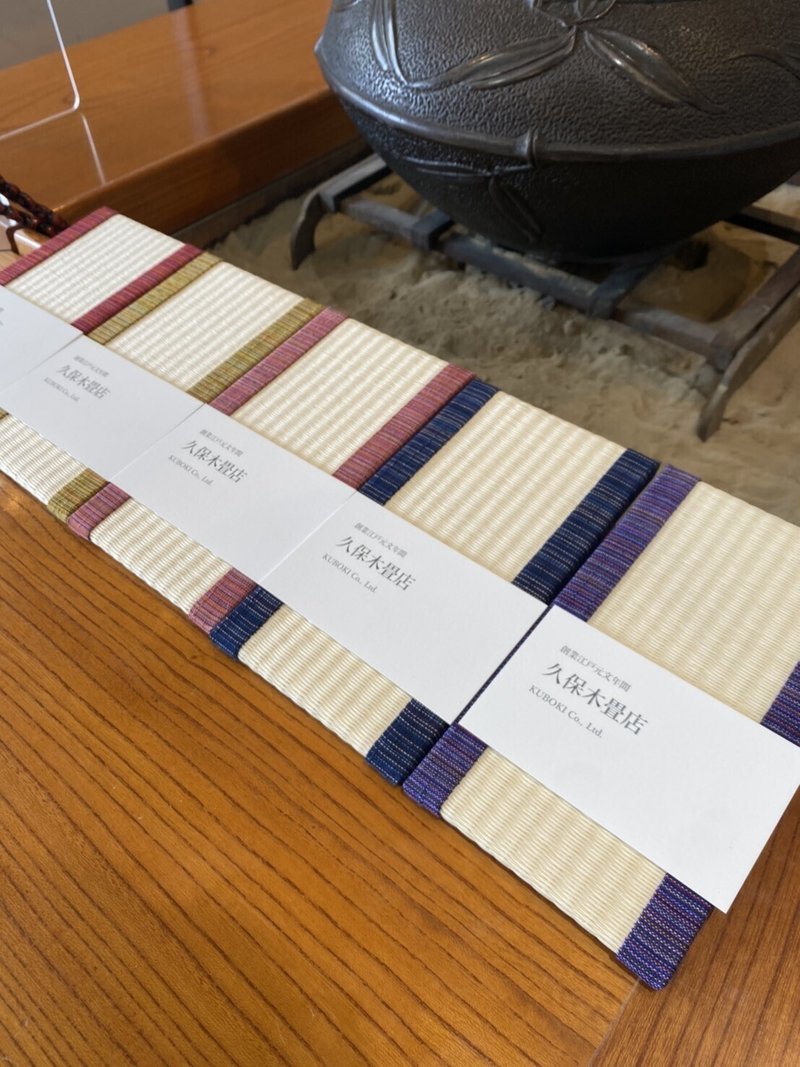

4.畳コースター「会津木綿シリーズ」

ご案内いただいた原山専務に、会津木綿を使った畳コースターを作らせていただきたい旨を伝えると、快く受け入れていただきました。

一緒に選んでいただいたのが鮮やかなこの5色

華やかでありながら素朴な温もりを感じます

畳コースター会津木綿シリーズの完成です!

会津木綿に学び、久保木畳店の挑戦はこれからも続きます。

■紹介の商品

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?