第2回英検~続々と嬉しいご報告をいただいています

2023/11教室だより

あっという間に年内も残すところあと2か月となりました。

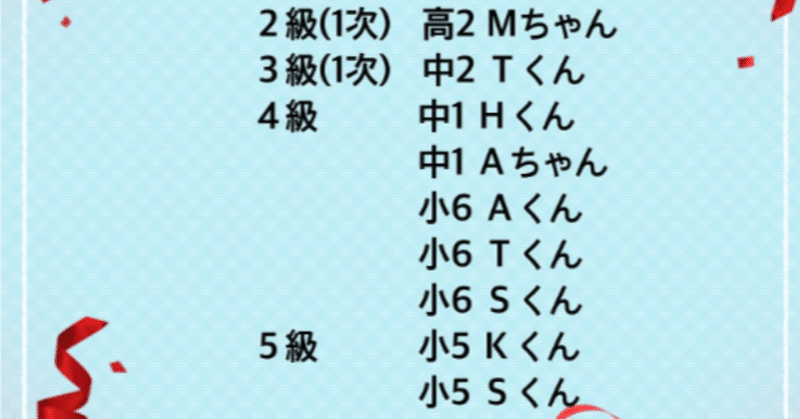

画像は先日結果が出ました英検(第2回)の速報です。

こうやって確かな目標を達成されていかれることで実力もモチベーションもアップしていかれます。

励まし見守る先生が公文の教室にはいますね!

先日の記事に載せましたアンケートは、コピーをして教室の前のフェンスに貼りました。子どもたちは自分が書いたアンケートを見つけて楽しんでいるようです。

今日は数学についてお話をしようと思います。

先日、『数学は役に立たないのに、何で勉強するんだ?』というような記事を読んで唖然としました。

教室には、数学を学ぶことで、非常に賢くなっていかれているお子さまがいるからです。

小2のA君、高校数学Kを学んでいます。

もちろん、センスの塊なので、ここまで進んで来られているのですが、思考力や言葉の力も十分備わっているからこそ、ここまで伸びて来ていると確信しています。

中学生の数学で√(ルート)を習います。ルートは平方根と言います。平方は2乗、よって、通常ルートの中にある数は、2乗にしたらその数になるもの。

高校数学で習うのは、さらにその発展形、n乗根、「n乗するとaになる数」 を n乗根というのです、n乗根の場合は平方根と区別して、√の左上に小さく3等のnの数字を書きます。

A君はほとんど質問をしませんが、非常に珍しく質問に来たこの日、彼が何で悩んでいるのか、察知する必要がありました。一生懸命彼の話に耳を傾け、悩みを聞きました。どうやら、平方根の場合、左上に2と書かないことで、不思議に思っている、混乱している様子でした。

こういう難しさが小学生が高校数学を学ぶときには発生するものです。

平方根の場合、√の左側の2の場合は書かない、それだけのことなのですが、

例えば、簡単にお伝えすると、最初にプラスマイナスの計算が出てきたとき、『+6+4=』と言われたら、普通に6+4のことだなと大人は思うでしょうが、そこに気づく前の状態なのかなと思います。

このA君は何度か同様の質問をしにきていましたが、気付くと、分かったようで、それから順調に学習を進めていました。

このようなエピソードを聞いてどう思うでしょうか?

高校数学は到底小学2年生の子に理解できないことは無いのです。大人が勝手にできないと蓋をしているだけで、実はできるかもしれません。

ただ、小学生レベルの簡単な計算ができないレベルで高校数学はできないのですよ。そこだけは勘違いしてはいけないところです。

まず、学生のうちに数学を学ぶ意味は、それが能力・学力発達につながるためです。

古代ギリシャの哲学者プラトンが自身の学校の門に「幾何学を知らざるもの、この門をたたくべからず」という張り紙をしたのは有名な話。論理的に物事を考えるベースが数学にあるのです。数学は、論理的に考えるための訓練なのです。

そして、数学は何かの役に立っているのか?それは当然、多くのテクノロジーに数学は関わっています。

https://books.bunshun.jp/articles/-/1390

こういう話をすると、数学だけできればよいと考えてしまう方も多いかと思いますが、数学が苦手な子は思考内容を言語化する能力が低いように思います。

自分が何に引っかかっているのか、言語化する力、それを支える力は国語の能力。そして複雑な思考回路を整理できる力。

A+B=Cからだんだん発展していって、多くのパターンを理解して正しく再現する力、国語だけでなく、数学ができるようになると、本当に賢くなられます。数学が苦手な大人が多いのは、自分の習熟度を上げず、どんどん学校の授業で先に先に習って行ってしまうから、できることを積み重ねていくこと、そしてそれを見極めていくのが公文教室の先生です。

高校数学のカリキュラムは非常に膨大ですが、高校は3年しかありません、そして、一番多感で忙しい時期、だから公文がある、時間がある小学生のうちに、少しでも先取りしてほしいのです。きっと、公文で早めに始めれば、数学が得意な子になりますよ。

難しい時も、教室では先生たちがお子さまたちを見守っています。東郷

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?