「大吉原展」を見てきた

X(旧Twitter)での京都きもの市場さんによるプレゼント企画で招待券をいただきました。行こうかどうしようかと迷っていたんですが、行ってよかったです。ありがとうございます。

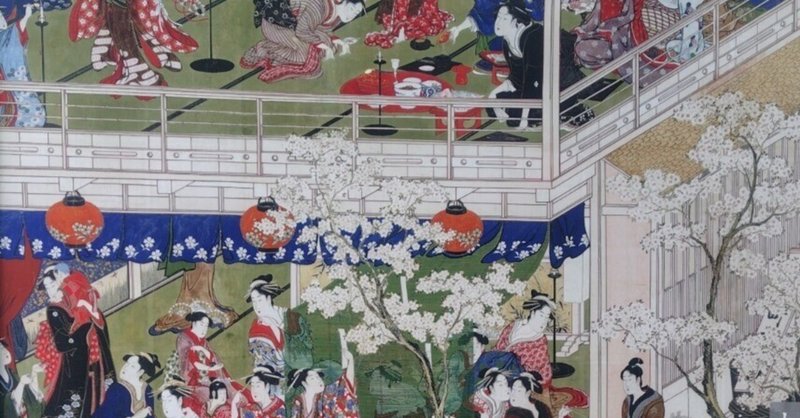

個人的には「吉原」という場所、「遊郭」という制度への興味はきもの絡みというより歌舞伎からのものなので、はなから豪華な衣装の展示などは期待していませんでしたが、多数の錦絵や街並みを再現したCG、妓楼をまるごと写し取ったようなジオラマなど、見ごたえ十分でした。

入ってすぐの「あいさつ」に「この展示は遊郭という制度を肯定するものではない」ときっぱり記されているのは、開催の発表からすぐに批判の声が出たからでしょうが、とても大事なことですね。

これに関しては、展示のなかで吉原が何度も火事に見舞われたこと、しかもある意味では遊女たちの抗議としての放火が原因だったことも少なくないことに触れられていて、ほんの少しですが救われた気持ちになりました。

火事で妓楼が焼けてしまうと、建て直すまでのあいだはべつの場所に言うなれば「仮店舗」を作って営業を続けたわけですが、堀で囲まれ警備が厳重だった吉原に比べるといくらかは自由だったそうで、遊女たちの必死の抗議という面もあったようです。

単なる売春宿にとどまらない文化の発信地だとかサロン的な場所のように言われたりもする吉原。たしかに衣装をはじめ調度や道具類の工芸の技の発展に一役買ったのでしょうし、接客集客のために教養も必要だったりしたでしょうが、そうやって売り上げに貢献してもコストが大きすぎてお話にならない。結局は搾取なんですもの。

芸術・芸能界隈では最近になってようやくそうした搾取構造が問題視されることも増えてきましたが、まだまだ追及が足りないし、また他の業界にも通じることです。「吉原なんて過去のもの」と片づけず、現状に引き寄せて考えていかなければならないという意味でも、この展示はいまこそ必要だったと思いました。

伝統芸能・文化にかぎらず、ビジネスにおいても、末端で働く人が不当な犠牲を強いられて実現するコンテンツなんて、欲しくない。

「人権に配慮していたら『本当にいいもの、すごいもの』はできない」と思ってる人は多そうだけど、そうやって搾取の上で作られた『すごいもの』なんかいらないという意思表示を、消費者がしていかなくちゃいけないと思うのです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?