新カード解説①(デュエプレ23弾)

こんばんははじめまして。海月です。

書いているのがたいてい夜なのでこんばんはとしておきます。

自己紹介はあまり意味を成さないと思うので省略します。

とりあえずデュエプレはサービス開始当初からプレイしていて、毎月マスター到達するくらいです。

23弾の新カードの考察第1弾です。

指標はこんな感じ。

9~10 環境トップレベルのキーカード。

7~8 優秀。環境でもよく見かけるレベル。

5~6 悪くはない。デッキや環境次第で使われる。

3~4 環境外。地雷枠や限定構築向け。

0~2 見なかったことにしていい。

基本的にはグッドスタッフ性とカードパワーを焦点にしているため、コンボ前提のカードはこの評価の限りではありません。

また、評価はするものの、用途の紹介や背景ストーリーでの活躍を適宜織り交ぜていきます。

それでは以下、本題です。

龍覇 M・A・S/龍波動空母 エビデゴラス

事前評価:M・A・S→8 エビデゴラス→9

FT:選ばれた龍素は知識の力に呼応して振動を起こす。この龍波動こそが水文明の隠し球であった。

TCGからの変更点は、《エビデゴラス》のドローに手札上限が付いた点と、龍解条件が5枚から4枚以降に緩和された点です。

新たなカードタイプ、ドラグハート・フォートレスがやってきました。

ウェポンとの最大の違いは、ドラグナーに装備しない独立のカードとして場に出ること。

フォートレスの状態ではクリーチャーでないため、クリーチャー除去の対象とならず、極めて場持ちの良いカードとなります。

除去する手段は、クリーチャーなどに限定されない、カードを除去する効果を持ったものに限られます。

いわゆる「カード指定除去」カードで、フォートレスの登場以降特に注目されるようになりました。

フォートレスは条件を満たすと龍解してクリーチャーとなり、こうなると当然クリーチャー除去が効くようになります。

フォートレスは常在効果を持つものも多いので、いっそ龍解してくれた方が除去できて助かるということもままあります。

ただし、それを補うように「龍回避」というサイキック・クリーチャーの「解除」のような耐性を持つカードもあり(すべてではない)、これを持つカードは対処が輪をかけて難しいです。

カード指定除去のカードは、汎用性と引き換えにコストパフォーマンスが悪くなっていることが多く、この「龍回避」の性質もあったことから、大真面目にフォートレスのメタとして使えるカードは限られました。

《M・A・S》が《エビデゴラス》を出してきたのを、《トンギヌスの槍》で《エビデゴラス》だけ除去しても不利交換をしていることはわかりますね。

そのため、TCGでも周囲のカードパワーが上がるまでは、フォートレスはメタる側よりメタられる側に回った方が強い、という構造がほぼ一貫していた歴史があります。

デュエプレのみをプレイしている人には、かつてクロスギア除去が不足していた頃の武者環境をイメージしてもらうと良いかもしれません。

二の足を踏むことはないにしても、用意される対処法は《アレクセイ侯》《ユリウス》《獅子幻獣砲》といったレベルだと考えられます。

非常に強力なカードタイプを存分に扱ってやりましょう。

《メタルアベンジャー》が修行をして帰ってきました。

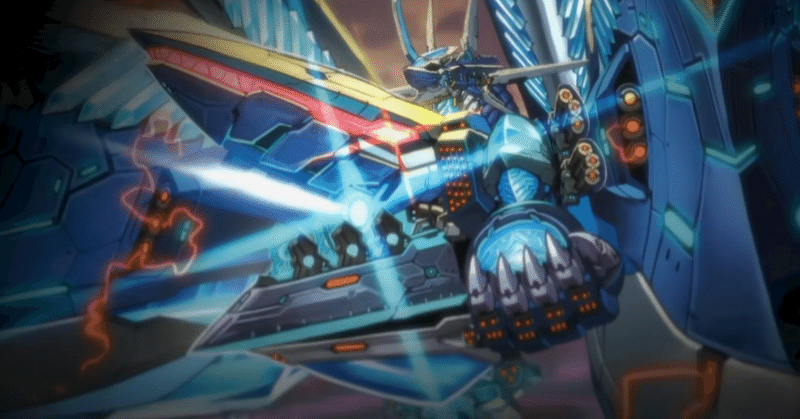

背景ストーリーでは、武闘レース・『デュエル・マスターズ』に参加した《幾何学艦隊ピタゴラス》を率いる水文明は、《グレンモルト》《ツミトバツ》《ガイグレン》(今弾登場予定)の猛攻によって壊滅状態に陥ってしまいます。

危機的状況から立て直したのが、姿を変えた《ニュートン》と、パワーアップを遂げたこの《M・A・S》です。

性能としてはパワーが下がり、文明を問わない2コストドラグハートを出す効果と呪文耐性を失って、代わりに6コスト以下のバウンスを得ています。

失ったものを挙げると得たものより数が多くて目立ちますが、置物設置型のクリーチャーが盤面干渉を同時にこなすようになった点は大差です。

これから出せる《エビデゴラス》が非常に強力なことから、2コスト以下が出せる違いはあまり目立たず、フォートレスを出せば役目を終えると考えれば場持ちの悪さも気になりません。

相手のシステムクリーチャーを除去しながら《エビデゴラス》を置けるとテンポ面で優位に立つことができる、シンプルながらに完結性の高い効果だと言えます。

難点はバウンス効果が主要なサイキック・クリーチャーの7コストに一歩及ばないところ。

特に、TCGでは6コストであった《勝利リュウセイ》を除去できなくなってしまったのは大きな差となりそうです。

《メタルアベンジャー》は基本的にこのカードの下位互換的位置づけとなりますが、ビートダウンで《エビデゴラス》を使いたい場合は《M・A・S》より優先できる場面もあります。

環境や構築によって、どちらを採用するか・5枚目以降とするかは要検討です。

背景ストーリーでは《幾何学艦隊ピタゴラス》が《真理銃エビデンス》と融合した姿です。

一度壊滅させられた水文明の反撃の狼煙となります。

性能に関して、フォートレスの場持ちの良さは前述の通り。

要するに非常に場を離れづらく、時にフィニッシャーとなる《BAGOOON・パンツァー》です。

置きドロソとしては言うまでもなく強力で、《BAGOOON・パンツァー》を打点や耐性付与として扱わないデッキではほぼ上位互換となってきます。

《M・A・S》は6コストと主要なホール呪文より1コスト高いものの、ドラグナーであることから《龍覇の天啓》による早出しが可能です。

4ターン目でも置きドロソとバウンスを行う動きは十分強く、上振れで3ターンに設置できるとなれば相当に強力な動きとなります。

《BAGOOON・パンツァー》に比べて2→4→6のカーブを要求する点や、《勝利リュウセイ》の妨害こそ受けやすいものの、並列して語れる性能です。

この面だけを取って見ても、今後多くのデッキのエンジンとして採用を考えることができます。

龍解条件は4枚以降のドローと、比較的軽めなもの。

ターンドローと《エビデゴラス》で2枚引いているため、《エナジー・ライト》を使うだけで龍解が可能です。

デザイナーズコンボの《龍素力学の特異点》1枚でOKになったのも大きいですね。

TCGでは5枚が条件だったので《ブレイン・ストーム》や《電脳決壊の魔女 アリス》と併用されましたが、1枚緩和されたことで達成難度が大きく下がっています。

《エビデゴラス》を複数枚並べて一気に龍解させることも多く、デュエプレでもそれは再現されそうです。

注目したいのは、4枚目以降という点。

つまり、5枚目や6枚目の時も龍解のタイミングが発生します。

そのため、メインステップで4枚目を引いて龍解し、トリガーで龍解後の《Q.E.D+》が除去をされても、別のクリーチャーの攻撃時ドロー効果によって再龍解が可能です。

《ロビー》は攻撃時に2枚のドローができるため、単純な龍解への寄与だけでなく、《Q.E.D+》を用いたトリガーケアの方法としても併用できるでしょう。

ドロンゴーの性質が、《エビデゴラス》によって手札を確保できる点ともマッチしています。

カジュアル運用を考えるなら、《Q.E.D+》の攻撃時に自壊とドローを行うことで、《ダイハード》と絡めた無限攻撃コンボも可能です。

QED+の龍解が4枚目以降で1ターンに何度も発生するようになったからダイハードワンショット考えたけど、あんまり知的じゃないのが名前に反して笑った。

— akira (@kurage_akira) November 12, 2023

まあでもメタルアベンジャーも脳筋なこと言ってるし、古代英知のクロスギアが別世界の文明の利器と共闘できるのはちょっといい。 pic.twitter.com/MwOzElelBv

パーツの多さと最後《Q.E.D+》自身でフィニッシュに行けない拙さが、却っていいですね。

細かなところでは、龍解にターン指定がないため、相手ターン中でもドローしていれば龍解します。

このカードがいる際は、間接的に相手の《Nワールド》を抑止することもできるでしょう。

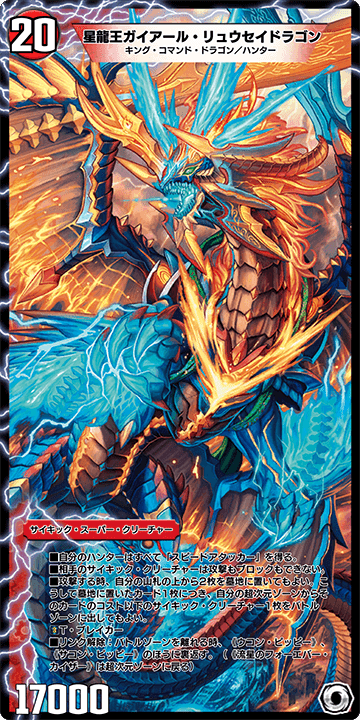

龍解後はドロー能力がより強化され、全体にアンブロッカブルを付与する龍回避持ちとなります。

通常ドローに加えて、山上5枚から任意の1枚を回収できるようになるため、手札の質を極めて高める効果です。

これは青のカードを早期にプレイすべく緑を加えた、青緑が中心の構築にありがちだった、「ターボに特化するとデッキパワーが下がってトップが弱い」という問題を根本から解消する効果だと言えます。

《リュウセイ・ホール》のあるシータカラーは別として、これまでのアナカラーやトリーヴァカラーのデッキをイメージすると理解しやすいでしょう。

龍解条件を満たすためのコンボパーツも積極採用する余裕も生まれる、単なるドローに留まらない優秀な効果です。

アンブロッカブル効果は侮られがちながらも勝敗を分ける要素になるもので、このカードの場合はフォートレスという点で更に評価が上がります。

というのも、フォートレスもウェポン同様、場に出てからターンを跨ぐと龍解時に召喚酔いをしていないからです。

《エビデゴラス》は基本的に出したターンはそのまま終了し、次ターン以降の龍解を狙っていくことになるので、実質的に龍解したら即殴れる耐性持ちのアンブロッカブルということになります。

フォートレスの除去方法が限定されることなここまでに何度も述べている通り。

つまり、盾0の状態で相手の場に《エビデゴラス》が残ると、トップのドローソースから龍解して攻撃されて負け、という状況が生まれるのです。

もちろんフォートレスはタップアンタップの概念がない状態で場に出ているため、ウェポン同様に《永遠リュウ》などがいてもタップインすることはありません。

龍回避とフォートレスというカードタイプの特性に、非常にマッチした性能だと言えます。

TCGでは《M・A・S》も含めた採用先として、【刃鬼】などのビッグマナや【シータモルト】などのビートダウン、トリーヴァカラーのターボデッキや、ドロマーカラーのコントロールなどで採用されました。

後々登場が期待される、ループデッキでの採用も見られましたね。

青という色が難しく、その上基本はゲームを決めるわけではない置きドロソという位置づけから、暴れ回ると言うほどの強さではなかったカードの認識です。

それでも採用先の多さが示すように汎用性は高く、フォートレスというカードタイプの強さを知らしめるに十分なほどのカードだと評価できます。

盤面上限等の難点も持ち合わせていますが、デュエプレでの新しい活躍に期待のかかる目玉カードです。

最後に龍回避持ちとしての注意点ですが、フォートレスがクリーチャーの時に受けた効果は、一度龍回避をするとすべてリセットされます(フォートレスがクリーチャーでないため、クリーチャーの状態は継承しない)。

たとえばパワーマイナスで除去された場合や、《勝利のプリンプリン》の効果を受けた状態で除去された場合、龍回避して再度そのターン中に龍解すると、パワーは戻ってプリン効果もなくなり、攻撃ができるようになります。

初登場のカードタイプなだけに、細かいルールや仕様はしっかり理解しておきましょう。

龍脈術 水霊の計

事前評価:6

FT:龍脈術には新兵器フォートレスへの対抗手段という側面もあった。

TCGからの変更点はありません。

コストの重いトリガー呪文で、相応に優秀な効果をモードで持ちます。

一つ目の除去効果に関しては、カード指定のものです。

クリーチャーという縛りがないため、フォートレスやクロスギアなども対象に取ることができ、デュエプレでは基本的に破壊の上位互換となります。

除去の方法も山札の一番下という再利用を許しづらい場所であり、単体除去カードとしては最高峰の性能です。

これまで青単色のトリガー、特に呪文は《サーフ・スパイラル》がマシと言えるほどにレベルが低かったので、単体で《デーモン・ハンド》以上となりやすいこのカードの登場は大きいと言えます。

(TCGを知っている人向けに書くと、進化クリーチャーを選んだ場合は進化元ごと除去されるので退化はできません)

重いコストも、水文明には呪文軽減や踏み倒し手段が存在するため、コンボデッキで比較的運用しやすいものです。

二つ目のドロー効果は、トリガーである点を見れば未実装のデュエマ初期パワーカード・《サイバー・ブレイン》と同じもので、トリガー時に除去と選択で使えるのはこのカードの汎用性を大きく上げています。

これによって腐ることがほぼなくなり、いつトリガーしても有用なカードです。

3枚ドローが《エビデゴラス》の龍解条件等を満たせる点でも、使い道は多数考えられるでしょう。

TCGでは優秀なものの、手打ちが期待できないコストということからトリガーである点が注目されて、【天門ループ】や【マーシャルクイーン】などの踏み倒すデッキで使われた実績があります。

【天門ループ】に関してはデュエプレで再現されることはないでしょうが、PVにはその起点となって《水霊の計》と相性の良い《エメラルーダ》が映っていましたね。

コンボ要素なくトリガー期待で採用するには難がありますが、それでもグッドスタッフ性の高い優秀なカードであることには違いありません。

特に黒が入らずとも質の高い除去を行えるという点は強い個性であり、《吸い込む》のような構築縛りもない点を見ると、幅広いデッキで使われる可能性を持ったカードだと言えます。

豊潤フォージュン

事前評価:5

TCGからの変更点はありません。

3コストブーストの新たな選択肢であり、条件次第で1ドローすることができます。

要するに3マナか4マナ時に撃てば1ドローが付いてくるブーストカードです。

互換となるのは《ジオ・ブロンズ・マジック》や《ガチンコ・ルーレット》や《フェアリーの火の粉祭り》で、採用する際は違いをよく検討する必要があります。

このカードは有効な状況で撃つには3ターン以内に引いてくる必要があり、その確率を上げるには枚数を増やす必要があるが、増やせば引けない時にデッキパワーを下げるという諸刃の性質を持ちます。

よって、性質としては「3コスト以下のブーストをゲーム中に1度、ないし2コストブーストと併せて2回撃てれば十分」というデッキに適性があります。

前者に関しては、マナカーブの繋がる5コストに重点が置かれたデッキと言い換えることができます。

該当するデッキは5コストからの超次元展開を起点とする【グレンモルト】や【シューゲイザー】、メインギミックが5コストの【カチュア】などです。

この内【グレンモルト】と【シューゲイザー】はビートダウンであることから《青銅の鎧》が優先されやすく、コンボデッキである【カチュア】などでなければなかなかに枠を取りづらいカードだということがわかってくるでしょう。

後者に関しては【天門】【祝門】などの6コストから始まるコンボデッキが対象となり、2→4の動きを補強するのに検討できます。

【アガサ天門】では《ライフプラン・チャージャー》のカバーができ、《ジオ・ブロンズ・マジック》や《お清めトラップ》と使い分けのできる1枚です。

ただし、こちらでも《ジオ・ブロンズ・マジック》の採用がメジャーでない以上、あくまで候補という位置づけに留まると考えられます。

総評としては「5,6か、せいぜい7コストから始まるコンボデッキ」での採用がメインで、「悪くないけれども向いたデッキが今は少ない」と評価されるカードです。

TCGでは登場より長らく日陰のカードでしたが、近年になってブーストを1,2回撃てばゲームを終えるカードをプレイできるほどのインフレが進んだ時、ようやく使われて注目を浴びたカードでした。

反証的にも、まだ10マナ帯までマナを伸ばすゲームスピードのデュエプレでは時期尚早となる可能性が高いです。

このカードを頻繁に見るとすれば、それはデュエプレが思いのほかにインフレしているという裏付けだとも言えるかもしれません。

成長の面 ナム=アウェイキ

事前評価:5

FT:ナム=ダエットさん、何を・・・。――成長の面 ナム=アウェイキ

TCGからの変更点はありません。

FTの《ナム=ダエット》はXのポストから引っ張りましたが、これは誤字で、正しくは《ナム=ダエッド》です。

内容からも推測できる通り、この《ナム=ダエッド》は背景ストーリー上で重要な役割を持つカードとなります。

…やってはいけないミスですね。

カードとしては、今弾から登場するマナ武装2種持ちのサイクルの自然を担います。

攻撃トリガーによるブーストはかつての《カイマン》と同じで、2ターン目に出して3ターン目から継続的にブーストとビートの圧をかけることができます。

TCGでは1コストの《ラッキー・ダーツ》からホール呪文を踏んだ際に《カイマン》を出して、2ターン目からビートしていく戦術がありました。

1ターン遅れとはいえ、それを彷彿とさせる動きができると注目されたものです。

場持ちの悪さは2つ目の置換でマナに行く効果で補われており、条件達成もそう難しくありません。

マナ武装を達成できるデッキでは、高いポテンシャルで初動を担える性能のカードです。

ただし、マナ武装持ちの問題点はここからで、「採用できる(準)単色デッキが強いか」ということを考える必要があります。

TCGでは【緑単】はイコールでループデッキと認識されるほどですが、黎明期には《サソリス》を切り札としたビート型の【緑単】や、そこに《スタートダッシュ・バスター》や《グレンモルト》を加えた【準赤単】が存在しました。

デュエプレでは環境入りするループデッキは意図的に避けられる傾向にあるため、仮に【緑単】が成立するならばこのカードが入るビート型となる可能性はそれなりに考えられます。

その他では少し先のカードになりますが、別ルートの緑のビートデッキもありましたね。

せめてどちらかがこのカードがNDで使える内に来てくれれば…といったところですね。

カードとしての強さはそれなりに持つだけに、採用先のデッキ有無によって活躍に天地の差が生まれてしまうのは、ある意味で種族デッキ以上にマナ武装の悲しさが見えます。

トレジャー・マップ

事前評価:8

FT:遺跡の奥のその奥に、誰もが羨む宝があったとさ。

TCGからの変更点は、ボトムに行く順番がランダムになった点です。

新たな「設計図」カードであり、緑限定で枚数が1枚減ったものの、1コスト軽い《未来設計図》となります。

デュエプレに限らず、カードゲーム全般を通して手頃に撃てるサーチカードは例外なく強力です。

制限も緑限定になるのみで、序盤は初動、終盤はフィニッシャーのサーチとして、緑のクリーチャーが主体になるデッキではほぼマストになって来るカードと言えます。

言ってしまえばそれがすべてのカードなのですが、掘り下げてくると深い性質を持ったカードです。

デュエプレの場合はマナシステムの都合からTCGよりも使いやすくなっている側面があり、たとえば2ターン目に緑を含む多色を埋めてから色を開放してこのカードを使用し、3コストの初動を探しに行くといったこともできます。

《未来設計図》の場合は2ターン目に単色埋めを要求されるので、小さいながらに大きな差の付き得る違いです。

また、《未来設計図》と併せて採用することで実質的なデッキ圧縮を行え、初動のカードを減らしてデッキパワーを上げるということもできます。

たとえば3コストのブースト初動で動くデッキを考えた場合、

・2ターン目《未来設計図》で3コスト初動を拾う

・3ターン目に3コスト初動を使う

・増えた1マナで《トレジャー・マップ》

を使うといった感じで、手札とデッキの質を高めた動きが可能です。

もちろん1ターン目に《トレジャー・マップ》から入って初動を探しに行き、見つからなかったら2ターン目の《未来設計図》で探しに行く動きでも、デッキの質を高く保てます。

デュエマではカードゲームの圧縮について語られることが少ないですが、《設計図》系統のカードはこの観点も見逃せない強みです。

初動枚数等の常識を変え得る可能性を持った一枚だと言えます。

邪帝類五龍目 ドミティウス

事前評価:8

FT:飢え。根源的な欲望に支配されたサソリスがジュダイナを振るったとき、凶悪すぎる邪帝龍が誕生した。

TCGからの変更点は、条件付きのトリガー封じ効果を得た点です。

非常に豪快な踏み倒し効果を持ったカードであり、ドラゴンサーガが単色推しなところに真っ向から反する効果を持ちます。

性質としては1コスト重くなり、よりダイナミックになった《G・ホーガン》といった感じです。

《ドミティウス》自体がマナ加速に長けた自然文明な分、出しやすさは緩和されています。

運用も同じように考えることができ、《バベルギヌス》はやはり相性のいいカードです。

盤面上限の心配こそあるものの、オーバーギル気味な展開を望めます。

性能的には7コストを1体でも出せればそこそこ元は取れており、2体も出せれば十分なほどのものです。

現実的には7コストの大量採用は難しいので、計10コスト以上の踏み倒しを目指すくらいが目安となるでしょう。

サイキックを出せる《カモン・ピッピー》や《ヨーデル・ワイス》を複数出せばそのままサイキックリンクを狙え、中盤の繋ぎとしても良い候補です。

サイキックが多色が多いことから、絡めればもう一つの効果の条件も達成がしやすく、かみ合っていると言えます。

特に《星龍王》は効果で更にSA化したサイキックを展開でき、ワンショットを狙いやすくなります。

ロック能力という点から連想すれば、進化が対象となることからも《クイーン》は採用したいカードです。

もちろん、SA化の定番で色の多い《キリュー》も相性のいいカードです。

トリガー封じのための色の補完を考えれば挙がる《デストラーデ》は受けと展開を両立し、《キリュー》を探しに行くこともできます。

踏み倒しでも反応するため、7コスト最強格の《サイクリカ》と相性の良い《ホーガン》や《キューブ》を採用したガチャデッキでも候補となってきます。

《バベルギヌス》で再利用するところから、《カチュア》で出すのを想定しても面白いでしょう。

より上振れ性が高いところでは《パーフェクト・アース》と《ブライゼナーガ》の同時展開もロマンがありますね。

その他にも7コスト以下で優秀なカードは現在でも挙げきれないほど多く、今後も増え続けるのは確実なので、将来も含めて面白い使い方の考えられるカードだと言えます。

構築に歪みがかる上に安定も低い効果で環境級とはなりづらいでしょうが、それを補うだけのパワーを持ったカードです。

その分、環境で頻繁に見ることがあればヘイトを買う対象にもなりやすそうですが…程よい立ち位置になればと思います。

おわりに

転職してから2度目のカード解説の連載です。

仕事はなかなか多忙なので、遅れずやっていけるかが正直不安です。

とは言いながら毎回どうにかやり通せているので、今回もがんばっていきます。

色々と情報収集を始めた頃のカードたちなので、書きながら当時を思い出していければと思います。

よければ次回の②もどうぞ。

それではまた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?