【連載小説】「逆再生」 第4話

9月4日 19時42分

坂巻佑子

玄関のドアを開けると、魚の焼ける匂いがした。母が夕食の準備をしているのだろう。私は大雨でずぶ濡れになった傘を傘立てに置き、犬のように体を振るわせて水滴を払った。

玄関の鉢植えが倒れている。直美の家のハーブは無事だろうか。後で聞いてみることにしよう。

昨日の深夜に上陸した台風はようやくピークを過ぎたらしく、少し雨の音も弱まっているように感じた。

「あら佑子。おかえりなさい。」台所を通過しようとすると、魚を皿に盛っている母と目が合った。

「台風凄いわねえ。これ、明日まで止まないのかしら。上野まで買い物に行こうと思ってたけどこれじゃあ厳しいわ。」

母はぶつぶつ言いながらテーブルを拭きはじめる。

「今夜止むよ。」

「え? でも朝のテレビでは…」

母の言葉を制して、私は断言した。

「でも止むから。大丈夫。」

居間を通過し、自分の部屋のドアを開ける。電気をつけると、朝脱いだ寝間着が散乱していた。窓の外ではまだ、雨水が窓から川のように延々と流れている。古い木造家屋の屋根は、ぼたぼたと生々しい水滴の音がする。

窓の向こうの遠い空をぼんやり眺めていると、急に立ちくらみを起こした時のように景色がぼやけ、歪んだ。

頭上で強い雨の音がして意識が戻る。私は傘を持っていた。

眼前に広がる景色は寝間着と布団ではなく、雨風に晒された狭い路地。雨を吸い込んで黒くなった古い家々から、甘い木の匂いが立ちこめてくる。

腕時計を見る。18時24分。

私は鈍色の空を見上げてため息をついた。

そうか。また、戻ったんだ。

この奇妙な現象が始まってから、これで丁度丸一日経ったくらいだろう。もう、数十回今のような体験をした。いい加減慣れてもいい頃だが、まだ慣れない。戻るタイミングは常に不安定で、なんの前触れもないからだ。いつも腕時計を見ていないと、どのタイミングでどのくらい戻ったのか分からない。

私はこの現象のことを「逆再生」と呼んでいる。いつも電車の中で聞くMDウォークマンを見て、思い付いた呼び名だ。

だがいわゆる音楽の逆再生と違い、完全に時間を逆さに進んでいるわけではない。もしそうであったら、人の会話も逆になって聞き取れないはずだ。人間が後ろに向かって歩き、水も雲も逆に流れ、世界の音という音がひっくり返って聞こえるはずだ。そんな状態で一日過ごしたら、きっと今頃気が狂っているだろう。

今私の周りの景色は、逆さにならずに流れている。父や母や直美とも普通に会話ができた。つまりこれは、裁縫でいうところの「返し縫い」のような状態なのだろう。家庭科で習った気がする。二時から三時までを普通に過ごし、三時になった時に突然一時に戻る。そして一時から二時までを過ごすと今度は一二時に戻る。分かりやすく例えるとそんな具合だろう。だが先程も述べた通り、実際はもっと不定期でアンバランスな戻り方をする。あるときは十分でまたあるときは二時間だったりするのだ。

傘に風の抵抗を受けながら路地を歩いていると、遠くの木々の向こうに大きな三階建てのマンションが見えた。霧の向こうに明かりもなく建つ姿は、まるで幽霊のようだ。

私は幽霊マンションを見つめながら、しばらくそこに立ち止まった。

あの時、昨日……いや、明日のちょうど今頃。あのマンションで全ては変わってしまったのだ。

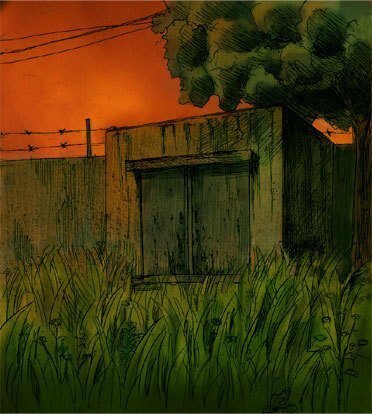

9月5日。今日の夜中に去った台風の影響か、空は澄み渡り、二日前のように真っ赤な夕焼けが空を覆っていた。私は直美の付き合いで、寺尾君たちと共にあの廃マンションに向かった。

もともと私は誘われていたわけではなかった。直美一人が誘われていた。彼女がとっさに私に声をかけたのは、きっと男の子達と共に女子一人廃墟に行くということに少し抵抗があったのだろう。直美は昔から、異性に対しては少々潔癖なところがある。体や衣服をどんなに絵の具で汚したってお構いなしなのに、男子と話すのは緊張するようだ。

私は直美や寺尾君たちに対して、少々劣等感を感じていた。はっきりとやりたいことがあって、迷いなく夢に向かっていく彼等は、何もない私から見ると遠く高い存在だ。そんな彼等の撮影についていけば、きっとまたやりきれない気持ちに襲われるのだろう。

それでも行こうと思ったのは、直美が誘ってくれたことが純粋に嬉しかったから。そして、これ以上彼女が自分から離れていくのが恐かったからでもある。

直美は美術の学校に進学したいと言っていた。噂によると、寺尾君も同じ方向性を目指しているそうだ。私は、そこにはきっと行けない。彼等と同じにはなれない。高校卒業まであと一年半、親や担任から何度も質問されるが、私はまだ進学先や将来の夢とかいうものを決めることができな

かった。

空の赤が、さらに深くなった。

私は寺尾君に頼まれてDVテープの買い出しに行くことになった。直美が作業している二階から一階に降りると、急に静寂と暗闇が襲ってくる。

正面玄関の裏にあたる庭は、夏草が誰にも管理されず、自由に生い茂っていた。青々とした匂いが生温い風とともに伝ってくる。

草と草の間に黒い人影が見えた。橋本君だ。長身で微動だにせずカメラを構える姿は、銅像か何かのように見えた。

私が様子を窺っていると、銅像は突然目をこちらに向け、話しかけてきた。彼が自分から話しかけてくるなんて、とても珍しいことだ。

「な、何? 橋本君はここで撮影なんだ。どんなシーンに使うの?」

「映画に使うわけじゃない。」

さらりと返答された。確かに彼は日頃からビデオカメラで何かを撮影しては眺めている。

「橋本君がいつも撮ってるのって何の……」私が聞こうとすると、橋本君は遮るように口を開いた。

「坂巻、知ってるか?」

そう言うと彼は、草むらの奥に目を向けた。よく見るとマンションの影で薄暗くなっている裏庭の奥に、倉庫のような小さい小屋が見える。鉄でできた扉は錆び付いていて、簡単には開きそうに見えない。

「あそこに何かあるの?」

そう聞くと、橋本君は黒々とした髪を靡かせながら呟いた。

「あの扉の向こうは、過去に繋がっているんだ。」

ビデオカメラは、いつのまにか私の方を向いていた。

カラスの群が、上空で騒ぎ立てていた。買ってきたDVテープを寺尾君に渡すと、直美が色を塗り終わった撮影用の椅子を見せてくれた。彼女は小腹が空いたとぼやいていた。何かお菓子でも買ってきていたらよかったのかもしれない。

寺尾君に、橋本君にもテープを渡すように頼まれたので、先ほど橋本君がいた裏庭に向かってみたが、誰もいない。そのまま一階、二階を探し、ようやく三階で彼を見つけた。

裏庭での話がどうしても引っかかる。橋本君は、あの一言以外何も話してくれなかった。裏庭の倉庫に近寄ってみたが、どう見てもただの倉庫だ。耳を扉に当ててみても、何も聞こえないし、隙間を覗こうとしても、暗闇が広がるだけだった。重い扉はちょっと押しただけでは開きそうにな

い。

きっと都市伝説の類いなのだろう。橋本君がそういうものを信じているのは意外だと思った。もしかしたら、彼の映画の設定なのかもしれない。そっちの方が想像がしやすい。

そう割り切って、私は扉を調べるのをやめた。なにより背後で橋本君がずっとこちらにカメラを向けているのが不気味だったし、居心地が悪かったのだ。

DVテープを渡そうとすると、「持っているからいい」と返された。倉庫の扉の話をしようと思ったが、なんだか恐くなったので口に出さずに立ち去った。

直美の作業もまだかかりそうだったので、私はそのままマンションを探検することにした。

直美たちがいる反対側は建築の作りが甘く、取り壊し途中のようにも見えた。二階への階段を下ると、作りかけの壁から強い西日が入ってきた。

私は気の抜けた目でぼんやりと、その異常に赤い空を見つめながら歩いた。目の前の電柱でカラスたちが何かを叫んでいる。今思えば、きっとあれは警告をしていたのだろう。

突然足場が崩れ、私の体は宙を泳いだ。

視界が赤い空から灰色の瓦礫に変わる。

そして強い衝撃と共に、暗転した。

頭が、背中が、熱い。痛い。意識が空に浮かぶように、遠い。

目を開くと、崩れた二階の天井が霞んで見えた。そこでようやく下に落ちたことがわかった。昨日の台風のせいだろうか。それとも今朝の地震のせいだろうか。遠のく意識の中でそんなくだらないことを考えた。映画や漫画のように走馬灯でもよぎるのだろうかと思ったが、頭は変に冷静だった。

誰かに助けを呼ぼうと思ったが、ここからでは直美たちのいるところに声は届かない。携帯電話は直美の所に置いてきてしまった。運良く撮影中の寺尾君か橋本君が通りかからないだろうか。そう思いながら耳を澄ませたが、一向になんの物音もする気配がない。

意識はさらに朦朧としはじめ、痛いのか熱いのかよくわからなくなってきた。眠い。このまま目を閉じたら、私の意識は消えてしまうのだろうか。

悪いのは台風でも地震でも寺尾君たちでもない。私の不注意と危機感の無さだ。

裏庭の塀の向こうで若い女の子たちの笑い声が微かに聞こえた。私はここで、誰にも気付かれぬまま終わるのだろうか。将来の夢も決められず、頭の中にもやもやした固まりを残したまま。

嫌だ。まだ、死にたくはない。

裏庭から草の匂いがした。その時、私はさっきの橋本君の言葉を思い出した。

―――あの扉の向こうには、過去に繋がっているんだ。

ここから裏庭の倉庫までは目と鼻の先だ。私は痛む体と遠のく意識に絶えながら体を起こした。

橋本君の話が本当だとは思えなかったし、例え過去に戻った所で私が助かるのかは分からない。

ただ、藁にもすがる想いだった。

芋虫のように体を引きずりながら倉庫の前まで辿り着き、扉を見上げる。赤すぎる空に大量のカラスが飛び回っていた。私は渾身の思いで立ち上がり、扉に手をかけた。

金切り声のような音を立て、鉄の扉はゆっくりと開いた。想像していたより重くはなかった。私は倒れ込むように扉の中に入った。

中は暗闇に包まれていた。しばらく何も見えずにそこに倒れてこんでいたが、目が慣れてくると、目の前に下に降りる階段があることに気付いた。

胸で浅い息を小刻みに吐きつつ、後ろ向きで一段一段慎重に確認しながら階段を下る。下った先にはまたすぐ扉があった。暗くてよく分からないが、地下特有の生暖かくホコリ臭い空気が漂っていた。ボイラー室のような感じだろうか。

奥の扉を開くと、広い空間に出た。地下を抜ける風の音のような、地鳴りのような音が微かに響いている。トンネルのような、地下道のような場所だった。よく見ると、線路のようなものが続いていた。地下鉄の線路に出てしまったのだろうか。耳を澄ませてみたが、電車の音は聞こえなかっ

た。

地下道は前にも後ろにも続いていた。どっちに行けばいいのかわからなかったが、直感で前に進むことに決めた。

それにしても、ここに入ってから段々体の痛みが気にならなくなっている。最初這いつくばっていたが、気が付けば普通に歩いていた。痛みがなくなったのか、それとも痛みに慣れたのか。意識が先ほどに比べると大分はっきりしていて、少なくとも今倒れたら死ぬような雰囲気ではないよう

に感じた。

あの小さな倉庫が地下鉄の線路に繋がっているとは、歩いている今でも信じられない。ここがただの地下道なのか、それとも橋本君の言う「過去に繋がる」道なのか。それは分からなかったが、この道は外の世界と切り離されたような、奇妙な空気が漂っていた。

時間が止まっているような、夢の中のような感覚だった。

しばらく歩き続けると、前方に光の点が見えた。点は筋になり、機械の動く音がした。電車だ。私は慌てて左脇の壁に体を貼り付かせる。

強い光を放ち、鉄と鉄の擦れる音を空洞中に響かせながら列車は私の目と鼻の先を通り過ぎた。

ちょっとでも前方によろめいていたら私の命は危なかっただろう。そうでなくても命は危ないのだが。

一瞬しか見えなかったが、平成の東京には走っていなそうな古いタイプの電車だった。博物館で見た記憶がある。廃車でもおかしくないくらい、かなり年季が入っているように見えた。中に人が乗っているのか気になったが、ほとんど誰も乗っていないようだった。

それ以降、電車とすれ違うことはなかった。

休みなく歩き続けているが、どのくらい時間が経ったのかが分からない。腕時計は壊れてしまったのか、全く針が動かなかった。

しばらくすると右側の壁に、入ってきたときと同じような梯子と扉を見つけた。私はそこから出てみることにした。こんな終わりのない暗いトンネルをいつまでも歩いていたら、頭がどうにかなってしまうと思ったからだ。

小さな梯子を上り扉を開けると、昇り階段があった。来た時とほとんど同じような場所だった。階段の先には鉄の扉があった。重い戸を開くと、目が眩むような赤い光が入ってきた。

青草と、錆びた鉄の匂いが混じった生温い風。遠く聞こえる子供たちの声。眼前に広がるのは、夕闇の街に佇む忘れられたマンション。遠くでヒグラシが一声、儚げに鳴いた。

「おーい坂巻! そんなとこで何やってんだー。」

一階の奥から、ビデオカメラと三脚を抱えた寺尾君が走ってきた。

「坂巻、悪いんだけどさ、コンビニでDVテープ買ってきてくんないかな。足んなくなっちゃってさ。あー、でもあそこのコンビニに売ってんのかな……もし売ってなかったら」

「売ってるよ。」私は遮るように口を挟む。「三つ入りのやつでいい?」

「えっ……ああ、丁度そのくらい頼もうと思ってたんだけど……ってお前、なんでそんなに詳しいんだよ。」

「なんでだろうね。」

時計を見ると、いつの間に直ったのか平然と時を刻んでいた。

17時31分。

私は鳥のように軽く草むらに降り立った。

体の痛みも赤い血に染まったシャツも、何事もなかったようにまっさらだった。

─────────────────────

続く

文・絵 宵町めめ(2008年)

投げ銭、心と生活の糧になります。大歓迎です!!