週末パスでめぐる 未乗路線 上田電鉄別所線

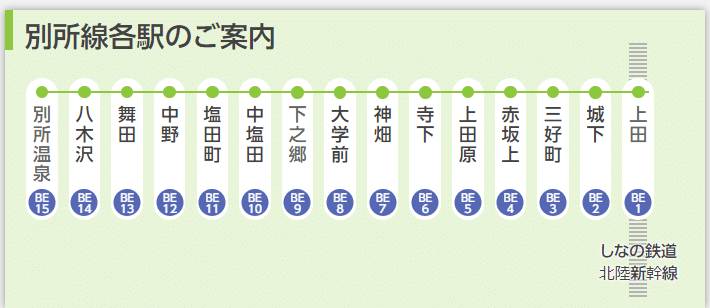

長野県第3の都市上田市の中心である上田駅から南西の別所温泉駅まで11.6km、15駅の小さな路線。真田家ゆかり地である上田と、信州の鎌倉とされる塩田北条氏ゆかりの塩田平、古湯別所温泉を結んでいる。大学前は長野大学、上田女子短期大学、長野県工科短期大学があり通学需要があるよう。

朝夕のラッシュは1時間に2本、その他時間は1時間に1本程度。利用したのは休日の昼間。別所温泉への観光客がちらほらといったところ。別所温泉は信州最古の温泉とされ1400年の歴史ともいわれる。鎌倉時代に北条家がこの地に拠点を構え、仏教文化が興隆したことに由来。国宝や重要文化財も点在している。

車両は東急池上線や東横線で使用されていた1000系(東急でも少数現役)をベースに改造したもの。専用ラッピングとして上田電鉄6000系としても運行されている。

上田電鉄の前身は、多くの地方私鉄と同じ国鉄幹線(官営鉄道)の路線に連絡するために推進された路線。1909年に開業していた信越本線(当時は信越線)へ連絡するため2つの鉄道会社、丸子鉄道株式会社と上田温泉電軌株式会社が設立された。最初に開通したのは1918年の丸子鉄道の丸子町駅から信越本線の大屋駅の区間(丸子線、廃線済み)。1921年に今の別所線にあたる川西線の最初の区間が開通。1924年に千曲川を渡る鉄橋が完成し、上田駅へ乗り入れられるようになり、上田駅から別所温泉駅(当時は信濃別所駅)の原型が完成する。その後、上田駅から北東方面への真田傍陽線(廃線済み)や、丸子線上田駅への延伸などがあり、2社は1943年に合併。合併時点で48kmの路線網を持っていたものの、モータリゼーションの進展、貨物輸送の衰退により1972年までに別所線を除く全路線が廃線となっている。

別所線も廃線の危機とは隣り合わせの状況は変わらなかったが、沿線の存続運動も一定の効果があり想定よりも利用者の減少が抑えられたこと、長野新幹線(北陸新幹線)の開通に向けた観光促進などのタイミングも重なり、継続して国、長野県、上田市からの支援により設備改修投資もできている。2019年には千曲川橋梁が崩落してとうとう廃線かと嘆く声もあったが、上田市が国からの災害復旧補助金も活用して修復させている。

安泰ではないものの鉄道として残すことに希望はある状況。根本は利用促進が必要ということで、上田市と市民団体、沿線大学生による企画やボランティアガイドなど連携しての活動は継続している。ただちょっと更新が止まっているようで不穏ですね・・・。

乗り継ぎの40分で弾丸観光してました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?