百鬼夜行渋谷アタック大作戦3 このよにのこす

路上(ストリート)から地下(アンダーグラウンド)へ

このよのはるは「うたっておどれる似顔絵師」をキャッチコピーに活動する二人組の路上ユニットで、各地のアートフェスティバルにも現れるアーティストだ。長崎リサがギターとボーカル、なかやましょうごが鍵盤ハーモニカとパーカッションを担当する。もう少し言葉を足すと、リサは歌も文字も絵も時間や空間の分け隔てなくいつでもどこにでも発露することのできる超画家であり、しょうごはスティックを2本持っているだけでどこでもなんでも叩いてしまう超音楽家なのではないかと僕は思っている。

超のつく二人が超えたところはあいにく通常の美術とか音楽とかを扱うギャラリーやコンサートホールの外側にあるので、彼らは必然的にいつも路上にいる。そして、路上で撮影されたミュージック・ビデオがネット上にアップロードされている。ストリートとインターネットは従来型の文化領域の両極端にあるけれど、それらは裏側でつながっている。

このよのはるが2017年から毎年主催する「百鬼夜行渋谷アタック大作戦」も今年2019年で3回目を迎えた。その間渋谷は2020年の東京オリンピック/パラリンピックに向けた再開発が進められ、3年前の渋谷の面影は瞬く間に消えうせようとしている。20世紀末の渋谷系やチーマーやコギャルの時代から一応は地続きに変貌を遂げてきた渋谷の音楽やファッションやストリートカルチャーは、ここにきて完全に断ち切られようとしている。

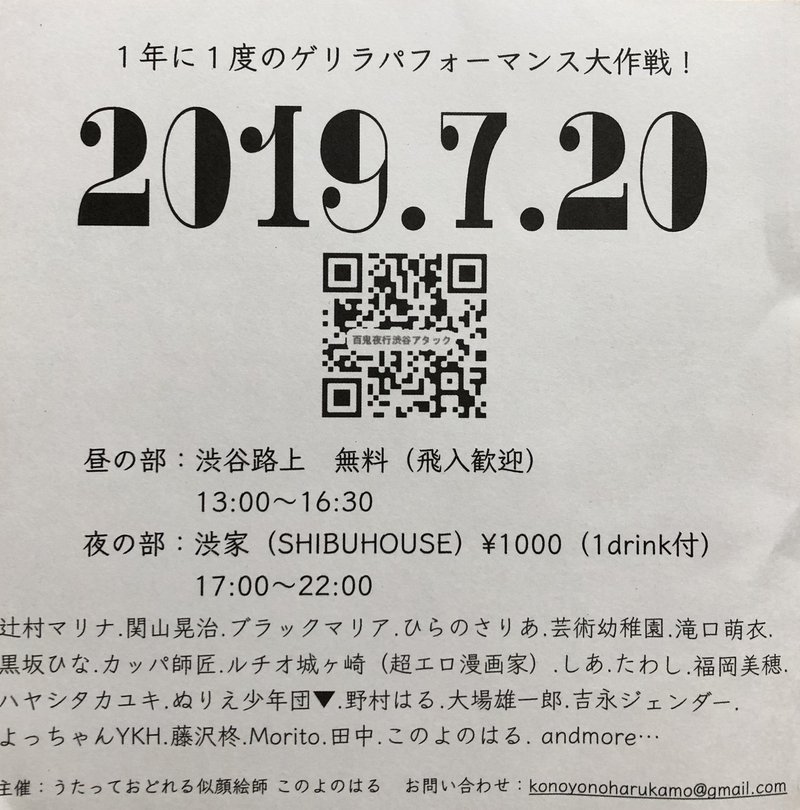

「一年に一度のゲリラパフォーマンス大作戦」を唄うこのイベントには多分渋谷に対するそれぞれの思いが投影されている。渋谷が変わりゆく今、そう思ったらそれをこの目でぜひ見ておきたくなって、2019年7月20日土曜日、僕ははじめてこのイベントを生で目撃することにした(記事にまとめ上げるのにずいぶん時間がかかったけれど、その間ずっとこのことを考えていた)。

フライヤーの裏のプログラムにある通り、昼の部はまず渋谷の路上から始まる。ゲリラパフォーマンスではあるが、土曜日の渋谷はもとよりさまざまな人で満ち溢れている。楽器をもって歌いながら歩いていてもとがめる人はなく、良くも悪くも街に溶け込んでしまう(だが、実は最近路上パフォーマンスをしていた長崎リサは渋谷署で取り調べを受け、かなり怖い思いをしたという。そんなことがあっても、それでも彼女には路上に立つ理由がある。そして、そこに彼女の表現があることをここでは見ていきたい)。

さて、到着の遅れた僕がNHK前広場まで追いかけていくと、ちょうどやっていたブラジルフェスティバルのテントの傍で彼らは歌って踊っていた。

パンダの着ぐるみの中の人は八王子を拠点に活動をしている阿智パンダ。アートとかデザインとかパフォーマンスとか表現形式にとらわれることなく自由な活動をしていて、いろんなところにこの着ぐるみ姿で現れる。

歩いて移動しながら、一人で路上演奏をしていたブルースギタリストに長崎リサがアドリブ演奏を仕掛けるとすぐにブルージーなインタープレイがはじまる。長崎リサのギター、ジャンルの幅が広いことに驚かされた。

渋谷を練り歩いた後、一行は南平台にある渋家(SHIBUHOUSE)へ。若手アーティストによるシェアハウスプロジェクトとして2008年に齋藤恵汰らが始めた渋家も設立から11年が経ち、中の人も彼らを取り巻く環境もずいぶん変わった。いや渋家が変えたというべきかもしれない。2010年代はアート界ではアーティスト・コレクティヴと呼ばれる創造のコミュニティーや地域との関わりが広まり深まった時代だった。渋谷の渋家はその先駆的存在として、象徴として時代を牽引し、さまざまなクリエーターを支え輩出してきた。さらに自分たちの仕事を事業化するために、渋家は2016年に株式会社化され、2018年に渋都市株式会社と名称を変えている。渋家は自身が変わることによって、まわりを、シーンを変える存在であり続けている。

話を渋家から「百鬼夜行渋谷アタック大作戦3」に戻そう。第二部はその渋家の地下室で行われた。路上から地下へという物理的な移動は、奇しくもストリートからアンダーグラウンドへ──それもかつて「アングラ」と呼ばれた文化動向を彷彿とさせる体験へと繋がる。

地下フロアの狭い室内に詰めかけた観客と出演者が入り混じりながら多彩な演目が次々と披露される。それぞれに脈絡はなくまさにカオス(混沌)然とした様子に、僕は伝聞でしか知らない1960年代のニューヨークのフルクサスのパーティーはこんな感じだったのではないかとふと思いを馳せる。フルクサスはさまざまなハプニングや実験芸術のパフォーマンスのそれぞれを「イヴェント」と呼んだが、ここでもそれぞれの演目はひとつひとつが作者=演者が生成した出来事や事件(event)として、この場の時間の中に注がれ、全員で浴びるように体験する。

Moritoがダンスをしながらライブペインティングをしたかと思えば、ブラックマリアは脱衣と告白によって裸の魂を提示する。インターネットが当たり前の時代にこの手の感覚を共有するとは思わなかった。このよのはる、君たちは一体いつの人なんだ?

ひらのさりあによるパフォーマンス。床に配置した装置でオレンジ色の液体を濾して飲む。目前の身体も同様の濾し器として機能していることが暗示される。すなわち、人とは踊る濾し器なのではないかと夢想。

今沢カゲロウによるベース演奏。昆虫の鳴き声とセッションし、飛び入りの大木裕之と絡み合う。エレクトリックベースはかくも肉体と魂に寄り添う生き物のような楽器だ。

このよのはるの演奏。ふたりは仲良くひとつになって何気ない何かしらを言葉高らかに歌い上げ、床に悶絶し、イベントのフライヤーを紙吹雪のように撒き散らす。誰かが吹くシャボン玉がふわふわと漂う。この一瞬一瞬の出来事が永遠に続けばいいとその場にいた誰もが願ったことは間違いない。

イベントのフライヤーにクレジットこそないが、この日集ったストレンジなアーティストたちの人脈から、アーティストの海野貴彦がプロデューサー的な役回りでこのイベントを陰で支えていることがぼくにはようやくわかってきた。2000年代後半に遠藤一郎が愛☆まどんなの秋葉原路上ライブペインティングをサポートしたように(それは2008年の秋葉原通り魔事件を機に歩行者天国が中止されたことで頓挫したのだが)、遠藤の盟友でもある海野はいまも路上の表現を強く支え、しっかりと見守っている。

このよのはるが「このよにのこす」と宣言し現出した出来事をこの日の観客は心に刻めただろうか? 渋谷がすっかりと様変わりしてしまう前に、路上と地下で行われたこと、為されては終わり消えていくこと、忘れられていくこと、数かずのこと、そのごく一部の断片をぼくはここに、記録に残す。

この世の夏の現実は、この世に未だない理想(イデアとルビを振ろうか一瞬迷った)の存在をリマインドさせてくれた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?