東京芝1800mコース論

対象重賞

毎日王冠・府中牝馬ステークス・東京スポーツ杯2歳ステークス

X(旧Twitter)アカウントもあります。フォロー等よろしくお願いします。

東京・芝・1800m

コースデータ

・左回り

・スタートから2コーナーまで 約160m

・最終直線 525.9m

・高低差 2.7m

・最終直線坂 2.0m

特徴

・スタート地点は1コーナーと2コーナーの間のポケット

・スタート後しばらくは下り、すぐに2コーナーと合流しゆったりと曲がりながら向こう正面に入る

・3コーナー手前に高低差1.5mの急坂

・向こう正面の急坂を上った後は短い平坦の後、3コーナー途中まで下り

・3コーナー途中から緩い上りに切り替わり、4コーナーから最終直線途中まで上り続ける

・残り400m手前から高低差2.0mの坂

・坂を上った後は約300m平坦

このコースを使用するOP以上の競争

G2

毎日王冠(3上)

アイルランドT府中牝馬S(3上・牝)

東京スポーツ杯2歳S(2歳)

G3

共同通信杯(3歳)

エプソムC(3上)

L

スイートピーS(3歳・牝)

アイビーS(2歳)

OP

メイS(4上・ハンデ)

コース考察

○内はあまりよくない

「補正込み」とは、当該コースが最大18頭立てで開催される、即ち7・8枠の出走頭数が1~6枠に比べて多くなることを踏まえ、1~6枠の出走頭数とほぼ同じになるように一定の係数を掛けた後の数字であることを意味する。

補正割合は7枠86%、8枠83%。

このコース最大の特徴は、何と言っても中枠が勝率・馬券内率ともに高い水準になっていること。

基本的に中枠が有利になるコースは多くなく、例えば京都であれば内枠が、阪神ダートであれば外枠が……というように、内か外のどちらかに偏るケースが多い。

内があまり有利にならない理由について、これだと断言できるものはない。

筆者個人の仮説としては以下の2点。

①東京芝1800mは究極の実力反映コースという側面があり、単に内枠に実力不足の馬が多く入ってしまっていた(揉まれ弱いなどの理由により、内枠に入ると本来の実力を出し切れなくなってしまう場合も含む)

②コースの最序盤に緩やかなコーナーが構える独特なコース形態のため、そのコーナーが内枠の馬に対して何等かの制約を設けてしまっている

2013年以降に抽出範囲を拡大しても同様な傾向が見られるため、個人的には②の説、つまりはコース形状による干渉が存在する説を推したい。ただし確証はないので、個人の判断に任せたい。

コース区分別傾向については、全体として多頭数での開催が多くなく、細分化する意義が薄いと判断したため省略。

○東京らしい差し有利

東京競馬場全般の特徴として差し……つまりは上がりを持っている馬がしっかりと勝ち負けに絡めるというものがあるが、このコースではそれが特に顕著に出ている。

競馬という競技は序盤に位置を取れる逃げ・先行が有利というのが本質であるが、このコースに限って言えばその本質が通用せず、極端に言えば最後の500mあまりだけ真面目に走るのが許される。

当然ながら上がり最速を使った馬の成績は抜群に良く、上がり最速馬の3割以上はそのまま勝ち馬になっている。また馬券内にも6割以上入っているため、このコースにおいてとにかくトップスピードが速いということは何よりも重要視される要素といって差し支えない。

当然ながらこのようなコースでは足切りの概念はほぼなく、最後方付近からでも馬券内に入ることすらある。

逆に前に出せることはこのコースにおいて全く武器にならない。

ほぼ全ての馬が位置取りに囚われずトップスピードだけの勝負をできるという点においては、ある意味でコースが強く干渉してきているかもしれない。

他にこのような特徴を持つコースにあまり馴染みがなく、中央4場ではここくらいしかないと思われる。

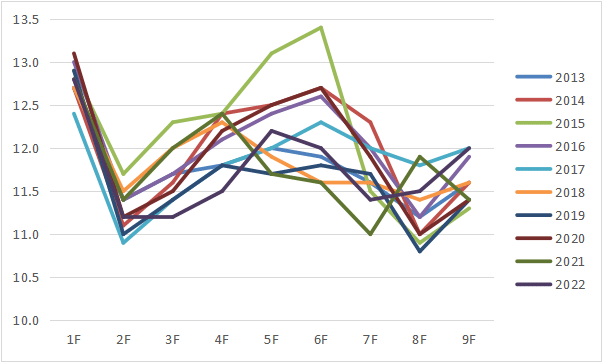

過去の東京芝1800m秋重賞ラップ推移

府中牝馬ステークスと東京スポーツ杯2歳ステークスの解説・考察は、開催週になった際に適宜追加していく。

毎日王冠

20年・21年はトーラスジェミニ、22年はレッドベルオーブという強く引っ張っていきたい馬が存在していたことでペースが速くなっている。

これにより直近3年はそれまでと違い追走ペースも厳しくなっているが、これをもって傾向が変化したと断言できるかは疑問で、引っ張る形の逃げ馬の有無による部分が大きそう。

基本的には上がりを使える馬が優勢なコース形態らしく、毎日王冠では上がり1位の馬が過去10年で5勝・上がり1位の馬14頭中10頭が馬券内。

逆に、上がり6位以下で勝とうと思うと、アエロリットやエイシンヒカリといったG1クラスの先行力が要求される。

10頭~13頭前後での開催が大半を占めていることもあり、2桁通過順になる馬は殆どいようがないのだが、その中でも16年ルージュバック・19年ダノンキングリー・21年シュネルマイスターの3頭が2桁通過順から追い込み勝利を決めている。

ルージュバックこそG1勝利はならなかったがオークス連対などその素質は十分にあった馬で、残り2頭も東京G1勝ち馬。こうしたスピード感溢れる馬であれば、位置取りをあまり気にせずとも最終直線だけでごぼう抜きできる。

ラップ的傾向としては、基本的にこの後何等かの秋G1に向けての前哨戦としての側面が強くなるレースだからか、レースの中盤ではっきりと一息入れる区間が誕生しているのが特徴的。

ただし、道中で緩むと基本的には先行勢にとってのプラス要素になるのだが、実際には位置を取った馬の成績が芳しくないのが、このコースの最大の特徴といえよう。

府中牝馬ステークス

牝馬限定のレースは、刻まれるペースが古馬重賞であっても一定にならず、緩み方や緩むタイミングなどが年によってかなりまちまちになりがち。このレースもその例に漏れず、13年や16年、17年のような一貫して道中スローで進むときもあれば、20年のように前半タイトに刻むタフなレースにもなるときもある。

もっとも、極端に落ち着いた13年・16年・17年と、上がり2位で勝った15年ノボリディアーナを除けば勝ち馬は上がり最速を使っての差し切り勝ちで、基本的にはコースの特性上明確な末脚が求められやすい。

また、極端に落ち着いた3年を除くと、直近10年では岩田康騎手とルメール騎手が2勝、藤岡康騎手・北村友騎手・福永現調教師が1勝ずつで、落ち着いた運びができる騎手がよく勝てている印象。ペースが荒れやすいからこそ、どっしりと構えられる方がよいということか。

なお、逆に川田騎手は13年と19年~21年の4回騎乗し、一度も馬券になっていない。騎手としての能力・実績は疑う余地のないところだが、川田騎手の場合かなり積極的に位置を取りに行く傾向が強くあり、それがこのコースないしはこの重賞とかみ合いが悪いのかもしれない。今年はルージュスティリアに騎乗。

東京スポーツ杯2歳ステークス

まとめ

コース的には上述の通り差しコース。東京1600mよりも露骨なので、東京1600mで差して好走したような馬は伸びてより戦いやすくなる可能性が高くなり、逆に東京1600mで先行し好走した馬が距離延長でここに、という場合は距離延長がかなり大きなハンデになりそうなので軽視する方がよいかも。

またここで逃げて戦える馬は他の条件でのレースや、上位クラスでの戦いでも対応できる可能性があるので、その観点で追いかけてみるのもあり。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?