東京芝1600mコース論

対象重賞

サウジアラビアロイヤルカップ・富士ステークス・アルテミスステークス

X(旧Twitter)アカウントもあります。フォロー等よろしくお願いします。

東京・芝・1600m

コースデータ

・左回り

・スタートから3コーナーまで 約542m

・最終直線 525.9m

・高低差 2.7m

・最終直線坂 2.0m

特徴

・スタート地点は2コーナーと向こう正面の合流地点手前で、緩い下りの途中

・スタート後約250mほどは緩い下り、3コーナー手前に高低差1.5mの急坂

・向こう正面の急坂を上った後は短い平坦の後、3コーナー途中まで下り

・3コーナー途中から緩い上りに切り替わり、4コーナーから最終直線途中まで上り続ける

・残り400m手前から高低差2.0mの坂

・坂を上った後は約300m平坦

このコースを使用するOP以上の競争

G1

NHKマイルカップ(3歳)

ヴィクトリアマイル(4上・牝)

安田記念(3上)

G2

富士S(3上)

G3

東京新聞杯(4上)

クイーンS(3歳・牝)

サウジアラビアRC(2歳)

アルテミスS(2歳・牝)

L

キャピタルS(3上)

コース考察

○開催時期によって傾向が変化

「補正込み」とは、当該コースが最大18頭立てで開催される、即ち7・8枠の出走頭数が1~6枠に比べて多くなることを踏まえ、1~6枠の出走頭数とほぼ同じになるように一定の係数を掛けた後の数字であることを意味する。

今回の場合、7枠に83%程度、8枠に79%の補正をかけている。

Aコース

補正は7枠75%、8枠73%。

Aコースの使用時期は春の最初の3週と秋の最初の3週。

大箱コースとはいえAコースの場合比較的外を回しても膨れすぎないことと、内ラチ沿いの馬場傷みが強くなる3週目まで使っている時期があることから、内に比べて外が有利のデータが出ている。

特にNHKマイルカップは最初の3週で内ラチの沿いの馬場の傷みが激しくなった状態で行われるため、内で立ち回った馬にとって厳しいレースになりやすい。

ただし、1枠の馬に関しては少し見方を考えた方が良いかもしれない。

広い東京競馬場とはいえ内を自然に使えるメリットは無視できず、物理的な走行距離を外枠の馬より抑えられる点でやはり有利なのは間違いない。

Bコース

補正は7枠77%、8枠75%。

Bコースの使用時期は春のヴィクトリアマイル週とオークス週、秋の天皇賞週からの3週。

このコースが使用されるにあたっての大前提として既にAコースが使用された後というのがあり、内の傷みがある程度出ている状態での使用になるため、勝ち馬に関してはかなり外枠に振れている。

一方馬券内の馬についてはロスなく立ち回るという要素がAコースよりも強く出ているのか、勝ち馬に比べて内枠に利がある。

また、中枠の馬の成績が非常に悪いのも特徴的。

集計期間を伸ばしてみても同様の傾向が示されたことから、東京芝1600mBコースの中枠は致命的に勝ちづらくしている要素が含まれていると考えてしまって問題なさそう。

考えられるのは揉まれてしまうことで位置取りをしづらくなるなどか。

Cコース

補正は7枠79%、8枠72%。

Cコースの使用時期は春のダービーウィークからの3週、秋のジャパンカップを含む最後の2週。

コース全体としてかなり外に膨れる構造になることから、Aコースの時と比べて外枠の有利がなくなっている。

対照的に内枠が馬券内の多くを占めるようになっており、距離ロスを避けることの重要さが示唆されている。

なお5,6枠の勝ち数が非常に高くなっているが、当該条件の勝ち馬を抽出したところ18年安田記念の5枠10番モズアスコット以外は4番人気以内・単勝オッズ7倍以下の実力馬で固まっており、また馬券内頭数に関しては他の枠に比べて有意な差が見られないことから、データの少なさによる偏りと判断してしまってよい。

Dコース

Dコースに関しては、フルゲート16頭のため補正はかけていない。

Dコースの使用時期は冬開催全てと春開催の最後の2週。

勝ち馬に関してはデータの少なさ故の偏りがあるものの、大枠としてはCコースの傾向をより露骨にしたような感じで内有利。或いは外枠が不利になっているという方が適切かもしれない。

やはりDコースともなれば本来のラチよりもかなりコース全体が外に膨れる形になり、外枠から発進すると距離ロスが大きくなりすぎるのだろう。

馬券内に関しては一番最初に出した全体傾向にかなり近い。

特に冬開催では1か月を通して同じコースを使用する関係で、こういった結果になっていると思われる。

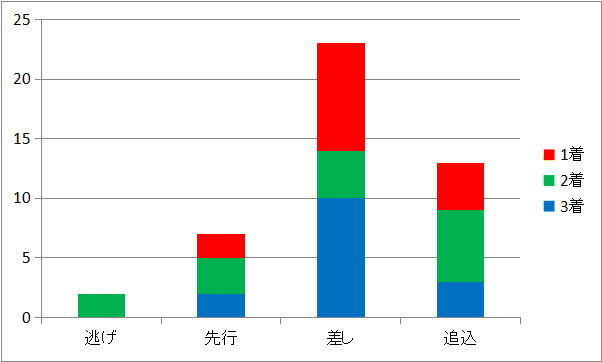

○なにはなくとも上がりの使える差し馬を

こちらは東京のイメージとほぼ合致する結果。

グラフを見た瞬間に一目瞭然というレベルで差し馬の台頭が目立ち、対照的に先行勢が1着・3着内共に差し馬の半分にも満たない結果に。追込馬の台頭も特徴的であるといえる。

また、フルゲート近い頭数になると比較的低級戦になりやすい平場競争(1勝・2勝クラス)でも逃げ勝ちが過去5年なく、逃げ切りの困難さがよく表れている。

もう少し細かく掘り下げていくと、序盤に緩みやすい要素が乏しくかつ500m以上の長い直線を有していることから、最後方からでも馬場や展開次第で上位に食らいつきやすいコース。

後方16番手以下というほぼ一番後ろも同然の位置からでも22年NHKマイルカップのマテンロウオリオンと21年富士Sのサトノウィザードが2着、22年クイーンCではベルクレスタが3着に来るなど比較的好走がある。

とはいえ流石に最後方からでは勝ち馬がおらず、いくら追い込みでもなんとかなるとはいえ限度というものがはあるが。

Aコース

Aコースは既に述べた通り、比較的馬場が傷んだタイミングでも使っていることから、先行勢に比べて明確に差し馬の台頭が目立ち、後方からでも十分すぎるくらい勝負になる。実際マテンロウオリオン・サトノウィザードはAコース開催の重賞である。

対照的に序盤のアドバンテージを活かして粘り込む先行馬は苦しく、上がりを使えるだけで絶対的な正義と言える。

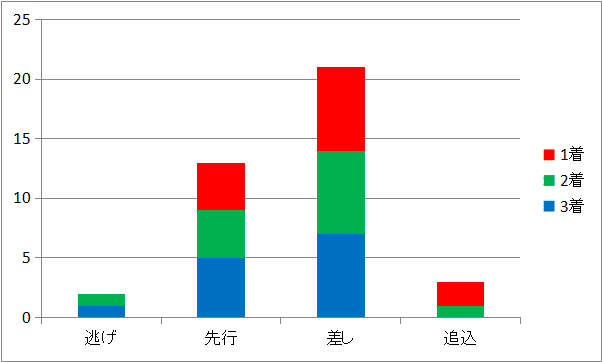

Bコース

BコースはAコースと異なり、追い込みの好走が著しく減少、代わって先行馬がかなり馬券に食い込むようになっている。

相変わらず上がりの速度を持っている馬には有利に働くものの、そのために位置取りを犠牲にするようなことが許されなくなっている。

顕著な例が22年ヴィクトリアマイルで、この時上がり3F最速の32.9を出したアブレイズ・シャドウディーヴァ・テルツェットの3頭はいずれも後方15番手以下という極めて後方から進めており、結果は最も先着したアブレイズでも7着止まりだった。

またこのレースでいえば3着レシステンシアが上がり34.1で、逃げた4着ローザノワールに至っては上がり34.5で上位に残しており、ケースバイケースではあるもののAコースほど大味な競馬は成立しないといえるだろう。

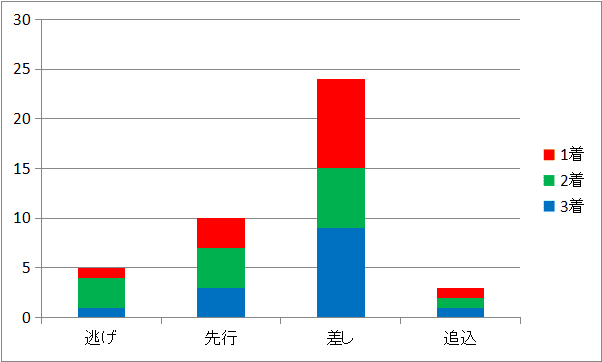

Cコース

Cコースの時は先行・差しという要素以上に、足切りラインを気にするべき。

4コーナー通過順が約半分くらいのところで足切りラインが設定されている感じで、後方からの末脚に賭けるタイプの馬や出遅れてしまった馬は厳しいレースを余儀なくされる。

また、足切りラインが発生していることと関連して、必ずしも上がりの速度が求められるわけではなくなっていることは注意したい。

当然あるに越したことはないが、上がり最速を使った馬でも4割弱しか馬券に絡めていないので、ある程度前目で粘り込める馬や、どんなに後ろでも中団くらいで収めてくれる騎手を狙った方が成果が出るだろう。

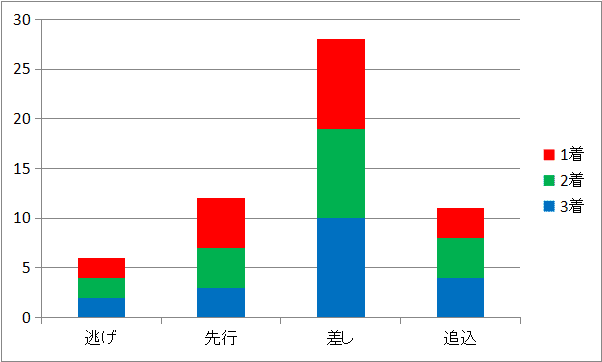

Dコース

Dコースは既に述べた通り、特に冬開催では1か月を通して使用されるため、開幕週の綺麗な馬場から最終週の荒れた馬場までのあらゆるパターンの馬場データが蓄積されている。

なので脚質傾向については比較的コース全体の傾向と近いものが出る。

Dコースの場合は単純に馬場状態によって判断する方が良いだろう。

過去の東京芝1600m秋重賞ラップ推移

富士S・アルテミスSの解説・考察は、開催週になった際に適宜追加していく。

サウジアラビアロイヤルカップ

17年以外は頭数が少ないが、レースラップ自体はそれなり。

ただし、多くの場合道中でしっかりと一息入れる区間があることから、割合追走は楽で、また末脚が重視されるレースになりやすい。

この時期のマイル以上の2歳戦は殆どそうなりがちだが。

元々能力差(というより脚の速さという方が適切か)が結果に反映されやすいコースで、頭数が少ないため紛れも少なく、加えて先々のビッグレースを見据えた有力馬が出走してくるレースでもあるため、レースラップを作った逃げ馬が勝負に絡んでくることは決して多くない。

位置を取れた方がよいのかどうかは微妙。

2歳戦は難しく、先々を見据えて教育を兼ねた抑え込んでのレース運びの馬もいれば、どれだけ前に行っても掛かり通しの馬もいたりするため、3歳戦や古馬戦と違い単純なポジショニングで判断をするのは早計に思われる。

なお参考までに、上がり最速の馬がそのまま1着を取るケースは案外少なく、名称がサウジアラビアRCとなってからの8年で半数(うち1件は不良開催の20年)が該当する。

シンプルに競馬という競技で道中緩みやすい展開になりがちと考えるならば、当然先行馬の方が多少上がりを犠牲にしてでも粘り込みを図りやすく思える。

富士ステークス

アルテミスステークス

まとめ

コース的には同じ関東中央の中山とは対極に位置しており、中山1600mがスピード色が強くやや1400m寄りの適性を求められるのに対し、東京芝1600mは道中のアップダウンが大きめなことや、高低差2.0mの坂を含む最終直線525mを擁する関係上、一時期東京競馬場を蝕んでいた極端な超高速馬場でなければやや1800m寄りの適性が求められる。

1800mの重賞である毎日王冠でも好走しそうな馬はそのまま東京1600mでも好走する可能性が高い。代表例はシュネルマイスターやダノンキングリーなど。

ただこの距離に限らず東京競馬場のレース全般に言えることは、極端な長距離レースでもない限り最終直線で全部をひっくり返せるタイプのコースなだけに、そもそもの最高速度をどれくらい持っているのかという部分には常に気を配っておきたい。

文責:もじゃ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?