キーンランドカップコース論

こちらの方でも同じ内容の記事を寄稿しております。

色々な観点からの記事が投稿されていますので、こちらもどうぞ覗いてみてください。

リンク

いずれももう一つの重賞である新潟2歳Sに関する記事。

キーンランドカップ(札幌・芝・1200m)

コースデータ

・右回り

・スタートから3コーナーまで 412m

・最終直線 269.1m(Cコース時)

・高低差 0.6m

・直線坂 平坦

特徴

・スタート地点は2コーナー奥のスポット

・向こう正面で僅かな上りがあるが、おおむね一周を通して平坦なコースといってよい

・Aコース→Cコースに替わったことで、元々大回りだったコーナーがさらに大きくゆったりとしたものになっている

このコースを使用するOP以上の競争

G3

キーンランドC(3上)

オープン

UHB賞(3上・ハンデ)

すずらん賞(2歳)

コース考察

○極端な外有利

非常に特徴的な結果となっており、勝ち馬は約6割を6~8枠の外枠勢が占め、馬券内も約2割を8枠の馬が占めている、露骨な外枠有利傾向。

ただ札幌は夏競馬の中盤以降に一気に使われることで馬場の傷み方が一気に進行するため、AコースとCコースで分けて見た方がよさそう。なおBコースは使用が確認できなかった。

なおAコース・Cコースで共通して見られた特徴として、8枠の3着が異常に多いという点が挙げられる。

その中でも1番人気を背負いながら負けたという例は極端に少なく、1番人気は2例のみ(両方とも同じ馬)。一方ハンデ戦が多いとはいえ下位人気馬の激走は目立ち、2桁人気からの激走は3例ある。

比較的能力差がはっきりと出やすいコースではある傾向がある札幌競馬場ではあるが、1200mは馬群がごちゃ付きやすいためよりスムーズに捌ける外枠の方がよいということかもしれない。

Aコース

Aコースを使用している時は、外枠が有利というよりは包まれるリスクを背負う3・4枠が異常に不利になっているという感じ。

スムーズに内ラチを頼れる1・2枠はそこまで悪いという感じでもなく、勝ち馬だけなら8枠のそれに追随し、馬場の損傷が少ない経済コースをロスなく立ち回れるというのは大きな強みになり得る。

しかしその一方で、内枠に有利な要素が揃っていてもなお最大勢力は8枠。このコースの特徴的な部分である。

Cコース

Cコースを使用しているということは、内ラチ沿いの芝の損傷が激しくなり、仮柵を外に設置しているということ。

つまり根本的な馬場状態からして内と外では走りやすさに差が生じており、外の方が走りやすそうというのは想像に難くない。

実際、結果としても露骨に現れており、いかに外枠を引けるかというレベルにまで達している。

8枠に至っては複勝率が1/3を超えており、フルゲート時3回に1回は人気に関係なく複勝が当たる。人気薄でも突っ込んでくる見込みがあり、狙いどころといえる。

○能力の差が出やすい

脚質的には、直線が短いことで後方からの一気の末脚が厳しいというところを除けば特筆すべき点はない。

ということは、このコースは最低限の位置取りさえキープできれば後は馬の能力の差が結果に反映されやすいコースであるといえる。

それゆえに、先に述べた枠の要素は非常に重要になってくる。

包まれるリスクが非常に大きい内枠は開催が進むにつれて成績を落とし、3・4枠に至っては有利だった期間が存在しない。

一方、距離のロスを加味しても馬の能力を十全に発揮できる見込みの高い外枠勢はいついかなる時も好成績を保ってきた。

つまり、このコースは能力主義的な要素が非常に強いといえるが、能力を発揮できる状況か否かという部分で篩にかけることのできるコースであるといえる。

予想する際には「今日この馬は力を出し切れる状況だろうか」ということを念頭に置いてみるとよさそう。

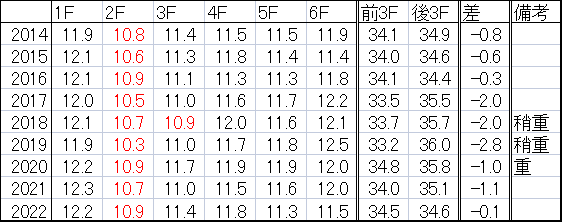

過去のキーンランドカップラップ推移

2013年は函館開催のため省略。

残る9年のデータを表示している。

いかにも短距離というような推移をしているが、馬場が比較的軟らかい洋芝の影響なのかそこまで極端に早いわけでもない。

秋の短距離戦線へ向けての始動戦としても比較的使いやすいレースで、ダノンスマッシュやタワーオブロンドン、メイケイエールといったG1で勝負できるレベルの馬も出走することがあることから、メンバーレベルは高くなりやすいが、それを考慮すると序盤のペースは寧ろ落ち着きやすいとも捉えられる。

やはりそもそもスピードを出しづらい馬場であるのが影響していそう。

上がり最速を出した馬の成績自体は良いが、上がり33秒台で勝利したのは15年のウキヨノカゼのみ。16年の上がり最速ホッコーサラスターと21年の上がり最速タイセイアベニールはいずれも掲示板に乗ることすらできていないことから、上がり時計の有無は極端に重要視されるわけではなく、縦のポジショニングに重きを置く方がよさそう。

先に述べた傾向通り、外枠勢に好走馬が偏重しており、半分より内で勝利したのは14年ローブティサージュ(16頭中7番)と22年ヴェントヴォーチェ(16頭中8番)のみ。このうち22年はペースが上がらなかった結果終始内ラチ沿いに活路を求めた1枠1番ヴァトレニが3着に残るなど完全な内枠決着となったが、大枠としての傾向が外有利であるというのは揺るがない。

まとめ

コース自体の傾向としては能力主義的な部分が強く出てフラットなのだが、スタートから3コーナーまでの距離が長い短距離コースという特性により枠に優劣が大きくついてしまった結果、フラットさがかき消されてしまっているコース。

能力検定としては惜しいが、馬券的には外にウエイトを割けばよいため狙いやすいと言えなくもない。

キーンランドカップも考えることはほぼ同じと見てしまってよいだろう。

枠である程度取捨できるが、能力を測るというマストの部分を怠ってはいけない。

文責:もじゃ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?