“連れて行ってくれるピアニスト” 角野隼斗 全国ツアー2022

角野隼斗さんは、"連れて行ってくれるピアニスト”。

彼のピアノを聴くと、どこか別の場所にぐわっと連れていかれたり、匂いがしたり、砂嵐が頬をなでたり、ピアノの音だけのはずなのに4D映画ですか?! と思うような信じがたい体験をすることがよくあります。以前のnoteにも私はこんな風に書いていました。

目の前にワルシャワフィルハーモニーホールが悠然と現れて…(よく知らないのに!)、いつの間にかワルシャワに連れていかれてしまっていました

美しい音色はむろん、表現力を越えた表現力を持つ、魔法使いかてぃん。

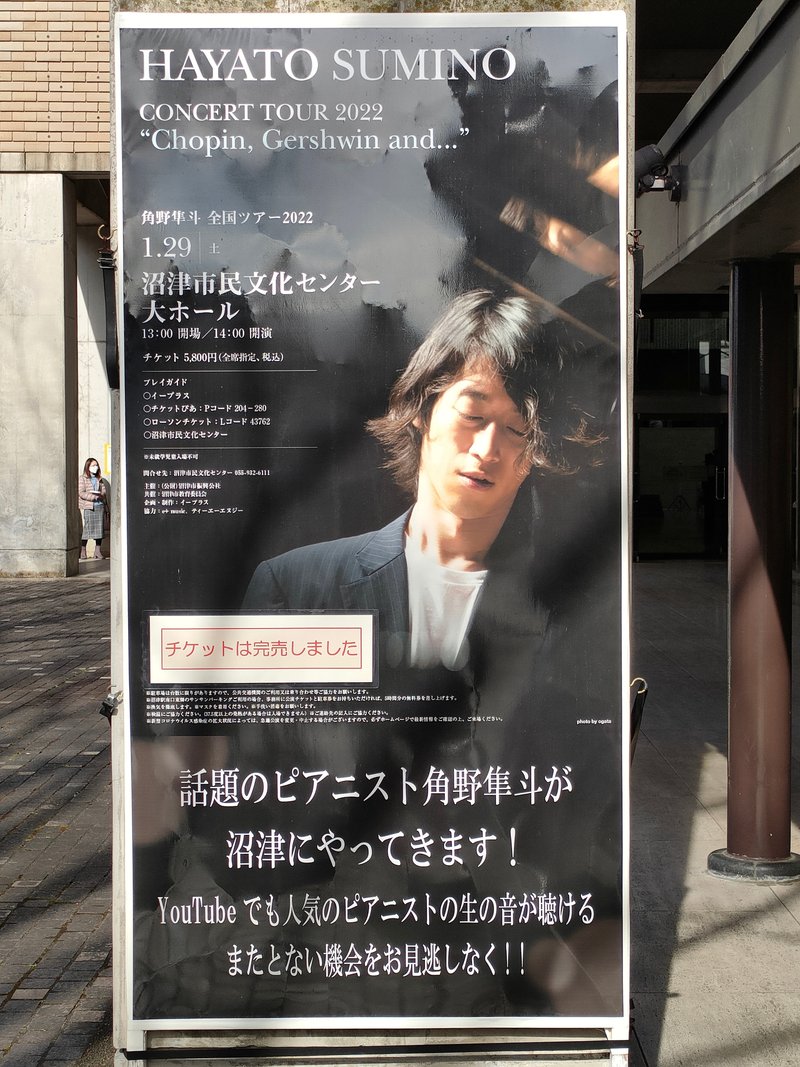

2022年1月10日から始まった「角野隼斗 全国ツアー2022 “Chopin, Gershwin and…”」のうち、ソロツアーでは私は山形・仙台・沼津の3か所に行くことができました。

以下は、リアルに“連れて行ってもらった”旅行記と、演奏を聴いて“連れて行ってもらった”感想です。私はクラシック音楽に詳しいわけでもないですし、半分は角野さんに関係のない、ただの旅行記です。そして感想は、ほぼ妄想です。お暇な方、そしてネタバレを気にしない、妄想を生暖かく見守ってくださる寛容な方はお読みくだされば幸いです。

◆山形歴史たてもの巡り

私が角野さんのファンになってからちょうど2年、その間はずっとコロナ禍にあったこともあり、私にとって初めての全国ツアーが今回でした。9月の発表時からずっと気になっていたのが山形公演でした。なぜ山形?! 仙台公演もあるのに、金沢や新潟や盛岡はないのに、なぜ仙台の植民地のような(失礼;)山形でやるのだろう?! でも角野さんが他ならぬ山形でやってくださるのが、ちょっと嬉しかった。なぜなら山形は私の母の故郷だから。そこで翌日の仙台公演とハシゴした「みちのくCateen旅」を計画したのでした。

山形市内に住んでいる従妹に連絡を取ると、郷土史研究家でもある叔父が山形駅まで迎えに来てくれるとのこと。山形は大雪との予報でしたが、昼間は時おり青空も見える、いいお天気でした。

そのまま駅直結の24階「霞城セントラル展望ロビー」に上り、叔父の解説つきで、一面の雪景色を楽しみました。この叔父は生まれも育ちも山形市内ですが、「霞城」とある通りその昔はお城があった場所で、いわゆる東北訛りのズーズー弁とは一線を画した、とても上品な「かすみ言葉」を話す人なのです。子どものころ帰省すると、帰り際にいつもおばあちゃんが「また来てけらっしゃいすー」と言ってくれる、その柔らかな響きが大好きだったのですが、叔父も話し方がおばあちゃんそっくりなんですよね。懐かしい気持ちになります。

それからバスに乗り、旧山形県庁である山形県郷土館「文翔館」に行きました。文翔館は英国近世復興様式を基調とした、王宮と見紛うばかりの堂々たる建物なのですが、なんと無料開放されているのです。天井の漆喰細工が素晴らしかった! 議場の奥にはグランドピアノもありました。振り子の時計塔も現役。叔父の知り合いの時計技師が保守管理をしてるそうです。

その後は「旧西村写真館」へ。私のひいおじいちゃんが大正10年に、文字通り設計から大工までして建てた、大正ロマンただよう和洋折衷の建築物です。現在は非公開なのですが、従妹が管理していることから、案内してもらうことができました。映画の舞台にもなったこともあり、とても雰囲気が素晴らしい! きっと見る人が見れば垂涎のものが、もちろん写真機材から着物や服までたくさん、そのまま保存されています。非公開なのが本当にもったいなく…何か良い活用支援ができるといいのになと思いました。

角野さんが山形でツアーをしてくださらなければ、なかなか一人で山形を訪れる機会もなかったと思うのです。子ども連れではこのような建物を巡ることもできずにいたので、今回念願叶って、山形の文化の豊かさを改めて感じられた上で、コンサートに行けたのも大きなご縁で、”連れて行ってくれた”んだなぁ、と有難く感じています。

◆山形公演 1月20日㈭ @山形市民会館大ホール【第1部】

そしていよいよ山形市民会館でのコンサート! 日が暮れると、雪が降ってきました。駅前通りは地下水を活用した消融雪システムが導入されているのですが、一歩入って会場前は立派な雪道。この日のために用意したスパイクつきのスノーブーツで来て正解でした。会館前にいた角野さんも、雪にまみれていました。

山形市民会館…古いです。どこの地方都市にもよくある昭和の多目的ホールです(後で知ったことですが、ちょうど文翔館の目の前に移転する計画があるのですね)。そしてピアノも…角っことか、塗装、剥げてない? かなり年季の入った、おばあちゃんのようなスタインウェイでした。

角野さんが笑顔で登場して、1曲目「華麗なる大円舞曲」が奏でられます。「ひぇ~、こんなイキのいいピアニストさんは久しぶりだよ~」と、おばあちゃんピアノがビックリしているようでした(笑) 角野さんは「いえいえ、大丈夫ですから~」と優しく安心させながらピアノに向き合っているみたいで、事実、どんどんピアノが鳴り始めるのです。2曲目「大猫のワルツ」では、おばあちゃんピアノも楽しそうに歌っていました。

3曲目「胎動」。ショパン練習曲10-1をモチーフに、角野さんが作曲した曲。山形では、この曲で泣いてしまいました。

角野さんの10-1はどこまでも澄み渡っていて、天空高く飛翔するハヤブサの疾走感を感じるのですが、それが「胎動」として、”角野さん自身の言葉”となったとき、ショパンコンクールへ挑んだ際の恐怖や葛藤、そして覚悟が織り込まれているかのように、私の心に響いてきました。(この葛藤について私なりの理解をこちらのnoteにまとめさせていただいています。よろしければご覧ください)。

2021年のショパンコンクールに”音大を出ていないYoutuber"として出場する。ショパンは敬愛するし挑むことにもちろん価値はあるけれども、現時点での立場を考えるとリスクも伴う。そして”再現芸術”に人生をかけてきた他のコンテスタントの中で、そこに”絶望”すら感じてしまう、即興を得意とする、クラシックの枠を飛び越えた音楽に喜びを感じるピアニストとして、ショパンコンクールに挑んだ角野さん。

うわぁ……なんて、なんて勇敢だったのだろう! なんて覚悟だったのだろう! そしてなんという努力だったのだろう! あのショパンコンクールの日々が走馬灯のように思い返されて、涙をこらえることはできませんでした。

この「胎動」には、英語のタイトルとして”MOVEMENT”とパンフレットにあります。音楽用語としては「楽章」を表す語。もし角野隼斗氏の伝記を書くならば、2021年ショパンコンクールは間違いなく一つの章を割く必要があるでしょう。

4曲目「マズルカ24-2」、5曲目「木枯らし」と続きます。

山形での「木枯らし」は、カサカサとした枯れ葉ではなく、ウエットさを感じたのは気のせいでしょうか? ホールの外は雪。チラチラと舞っていたのは白い雪だったのかもしれません。

6曲目「追憶」。こちらは「胎動」と対を成す、2021年の角野さんを総括するような曲。ショパンのバラード2番を散りばめながらも、現代音楽のような複雑な響きが奏でられます。

なぜか私の脳裏に浮かんだのは、ヨーロッパの鉄道の駅舎でした。ショパンコンクール後に、ワルシャワからパリ、バルセロナ、ロンドンを旅した角野さん。実際の移動は飛行機だったのかもしれないけど、演奏を聴いて”連れていかれた”のは駅でした。モノクロチックな、ドキュメンタリーのような雰囲気で、ヨーロッパ中に張り巡らされた線路が続き、見慣れない電車が入線してくる駅のホーム。雑踏の中にたたずむ角野さん…。ショパンコンクールの結果を呑み込む。苦しくて呑み込み切れずに、でも何度も呑み込もうとする。別の駅で、ちがう電車に乗り換える。少しずつ、景色が変わってくる。喉元にはまだザラつきが残っているけれど、異邦人である自分に笑いかけてくれる人がいる。また乗り換える。そして、トンネルを抜けると、まぶしい光が差し込んでくる…!

そういえば今回の全国ツアーのロビーで出迎えてくれたのは、線路に座り込む角野さんのパネルでした。このイメージにはそれも関係したかもしれません。

7曲目「マズルカ63-3」を挟んで、8曲目「ピアノソナタ第2番」。

2021年6月、予備予選に向けて渡欧前に演奏された紀尾井ホールでの「ピアノソナタ第2番」は、焦燥感と怖れに満ちているように感じました。

ショパンコンクール3rd roundでの「ピアノソナタ第2番」は、角野さんがまさに天国にいるショパンその人と対峙しているように感じ、畏怖の念から震えがくるほどでした。視座がこの世のものではなかった。

そしてこの日の「ピアノソナタ第2番」は…、照明が落とされ、ほぼ真っ暗で始まったけれど、ぜんぜん怖くなかった(笑)。怖いんだけど、これはフィクションだとわかってる。演出で観客を怖がらせることすら楽しんでいる、角野隼斗が支配する「葬送」でした。逆に、ああ、もうすっかり呑み込んだのだなと、安心してしまうくらいでした。第4楽章の、背中ぞわぞわっぷりときたら! 首ねっこを掴まれるような気分でした。掴んでるのはもちろん角野さん(笑)

この後、休憩を挟んで第二部に移るのですが、山形公演についての記述はここまでにします。なぜなら会場によって、感動したポイントが全然違ったので…。

ひとつだけ、「なぜ山形公演が実現したのか?」の謎については、もしかしたら「山形市民会館自主事業」であったことが関係するのかもしれません。自主事業とは「指定管理者の創意工夫により実施する事業」。終演後にはアンケートもありました。山形市民会館で行ってくださったから、私は叔父や従妹にも会えました。レトロな会館だけど、スタッフの皆様の対応も素晴らしかったなぁ。有難うございました。

◆仙台公演 1月21日㈮ @東京エレクトロンホール宮城 【第2部】

翌日は快晴! ちょうど角野さんがインスタストーリーに上げたのと同じ、青空に真っ白な雪景色を楽しみながら、高速バスで仙台に移動しました。

奥羽山脈を越えてしまうと、もうあの雪景色がウソだったように、雪のない見慣れた冬枯れの光景。仙台は大都会でした。仙台には何度も訪れたことがあるのですが、一番町にある「加藤義永刃物店」で包丁を新調するのも、今回の旅の目的のひとつでした。「利久」の牛タンも美味しかった!

夕暮れ時、定禅寺通りに面した「東京エレクトロンホール宮城」は、ケヤキ並木に包まれて、ちょっとロマンティックな雰囲気でした。ここは毎年、「SENDAI光のページェント」として約60万球のイルミネーションが彩られる場所なんですよね。

レトロで落ち着いたイメージの山形公演とは異なり、仙台では会いたかったかてぃんずさんにも沢山会えたし、にぎやかな雰囲気。そのせいもあってか? 仙台公演では第二部で、より心を動かされました。

だいたい第二部の登場の仕方ですよ(笑)いたずらっ子のような顔をして会場をニコニコと眺めながら、花道からゆったりと登場する角野さん。

9曲目「アイ・ガット・リズム」。指パッチンも冴え渡る、Cateenバージョン。左足もノリノリ! 第一部とはガラッと雰囲気を変えて、”連れていく世界”を自由自在に変えてしまう力は、毎度のことながらスゴイなと舌を巻きます。

でもまだこれは開演前のSEであるかのように、YoutubeにUPされたものよりもサラッと演奏されたように思いました。

そして何が幕を開けるかというと、Cateen's Worldのショータイム!

10曲目のガーシュイン「3つの前奏曲」は、まるでミュージカルを見ているかのように、古き良きニューヨークの雰囲気が存分に伝わってきました。活気にあふれ、クラシックカーが走り、街頭からジャズが聴こえてくる。たばこの煙が立ちのぼり、港湾労働者の荒々しい仕事っぷりが見えるかと思えば、黒人の母親が子どもをあやす。とてもいきいきと即興的で、角野さんの抜群のリズム感と洗練されたジャズセンスが光っていました。

11曲目は角野隼斗作曲「TEEN FANTASIA」。山形でも聴いたはずなのに、圧倒的に仙台のほうが映像的でした! ファンファーレが鳴ったかと思うと、子どもの鼓笛隊が入場してくる。可愛らしい演奏のあとに続くのは、一糸乱れぬマーチングバンド。白い大きなスーザホンが何台も通り過ぎ、カラーガードというのでしょうか、マーチングフラッグが旗めく。タップダンスが華やかに披露された後には、男女のバレエダンサーがパ・ド・ドゥを美しく魅せてくれる…。

角野さん作曲の「ティンカーランド」、こちらもとても楽しい曲なのですが、登場するのはピーターパンのような少年が一人なんです。一人の少年が自由気ままにいたずらしながら、驚くべきことをやってのけてしまう。

それに対して「TEEN FANTASIA」は3人称の、めくるめくパレード。何百人もの子どもたちの夢がぎっしりつまっていて、その夢を応援すべく、総合プロデュースをしているのが角野さんなんですよね…!

(何度もしつこく言いますが、ピアノを聴いてこんなにありありと映像が浮かぶ…というか、違う場所に“連れて行かれてしまう”のは角野さんだけです。一体どんなフォースを使ってるんですかっ)

激動の2021年を経て、この曲に角野隼斗さんの2022年の方向性を、たしかに示された気がして、幸せすぎて、仙台ではこの曲で一番泣けてしまいました。

MCで何度も「Happyを届けたい」とおっしゃっていたけれども、ただ演奏を聴いてもらってHappyになってくれたらいいな、では全然、ない。音楽で明るい世界を描き出し、心を込めて、力を尽くして、励ましながら、尊重しながら、応援しながら、一人でも多くの人をHappyな世界に連れていきたい、という明確な意思。

……やっぱり、使命を持ったアークエンジェルなんじゃないかと思う…。

◆静岡公演 1月29日㈯ @沼津市民文化センター 【ラプソディ・イン・ブルー、アンコール】

唐突に、静岡に飛びます。

仙台公演のあと、福岡・愛知での2公演を挟んでの静岡公演。その1週間で、オミクロン株の感染拡大はとどまることを知らず、東京都の感染者数は1万人を超えました。クラシックのコンサート、ましてやピアノ一台のコンサートで過去クラスターが発生したことはないとはいえ、ツアーの完走に危機感が募ります。

沼津では、山形・仙台に比べてMCがほとんどなかったと言っていいくらいでした。それはもしかしたら、少しでも声を発しないことで、感染予防に努めたのかもしれません。そのわずかなMCでは「こんな状況の中、お越しくださりありがとうございます」と、山形・仙台ではなかったコロナ禍でのコンサート開催についての言及がありました。

沼津での席は最前列、ピアノの大屋根の前でした。あまりに前すぎて、角野さんの手はもちろん、お顔も見えません。ピアノもギリギリまで前に設置してありました。残響がほとんどない会場の環境も相まって、まるで、いつぞやのCateen’s Liveで無造作にピアノの下に転がっていた園田くんになった気分でした(笑) ピアノの躯体に響く音をダイレクトに感じながら「隼斗にーちゃん、今日も頑張ってるな~」なんて。

お読みくださった方がスクショを

送ってくれました!ありがとうございます

12曲目は「ラプソディ・イン・ブルー」。山形・仙台であった「即興がどれだけ長くなるかは皆さんの盛り上がり次第…」うんぬん、といったMCもなく、登場してそのまま演奏が始まりました。足しか見えないので、どこに鍵盤ハーモニカを置き、いつホースを口にくわえたり外したりしたのかもわかりません。だけど、即興部分が一番長かったのが沼津でした…! 鍵盤ハーモニカも3回出番がありました。いったい何分弾き続けたんだろう? なんというかもう、どこまで行っちゃうの?と思うくらいの、圧倒的なパフォーマンス! 「口よりも全然手のほうが回る」角野さんだからこそ、MCの短さを存分に演奏で補ってくれたんですね…!

当然のスタオベを経て、アンコール1曲目は、パデレフスキの「ノクターン16-4」。無知なのでパデレフスキといえば、ショパンの楽譜を編集した人?くらいしか知らなかったのですが、調べてみたらなんとこの方、ポーランドの首相にもなった政治家でもあるんですね。多才さは、角野さんに共通する部分があるかも…。どこか懐かしいような、やさしさあふれるこの曲は、角野さんの「ありがとう」の気持ちがいっぱいに込められていました。

アンコール2曲目「子犬のワルツ」。この曲だけ撮影可とのことで、いきなり記者会見の場のようになるコンサート会場(笑) みんなが慌ててスマホを取り出す様子を楽しげに眺めながら、左手にはマイク持ったまま、立ったまま最初のトリルを弾く…って、冷静に考えると、たぶんそれだけでスゴイ技ですよね。あの軽さあのスピードなのに、安定しない姿勢で…。見慣れてついあたりまえのように感じてしまっていますが、なんで出来るんだろう?! 沼津の子犬は一番ジャジーだった感じがしました。

アンコール3曲目「英雄ポロネーズ」。沼津で一番泣けたのはこの曲でした。いつにもまして低音が響いていたような気がします(友人の話では、休憩時間、低音の調律を念入りに行っていたとのことでした)。よく英雄の演奏で見られる迫力とか力強さ、というよりも、頼もしさを感じる英雄、“英雄であることを引き受けた”英雄の姿を見たような感じで、心に訴えるものがありました…後ろからすすり泣きの声も聞こえていました。

子犬にしても英雄にしても、聞き飽きるということが本当にない。それは角野さんご自身の進化もあるし、その時の会場やピアノや観客と、まるでセッションしているかのような柔軟性と即興性に優れているからこそなんだろうなと思いましだ。だから同じプログラムでも単調になることが、ない。

今回私が行けたのは地元のローカルな、さほど音響に優れているというわけでもない会場が多かったけど、大阪のシンフォニーホールや愛知の芸術劇場などだったら、まったく違ったのだろうな。全国ツアーならではの、各会場での味付けの変化を楽しむ、そんなご本人の工夫も感じられました。叶うことなら全部行きたかった!

また、この角野さんの「一歩でも前に進みたい」という推進力にはいつも勇気付けられていて、「私もなにか小さなことでもできるようになりたい」と思わせてくれるのです。たぶんそれは全然私だけじゃない。とても聡明な方が多いかてぃんずさんの多くが、そんな感じなのだと思います。

ちなみに今回のツアーで私ができるようになったことといえば、仙台の加藤義永刃物店で購入した砥石での「包丁研ぎ」スキルと、沼津への往復300キロの運転! うん、私も頑張った(笑)

こんなふうに勇気を与えるだけでなく、ファンも密かに進化していってる、そんなファンが沢山いるアーティストは、そうそういないと思います。そういう意味でも“連れて行ってくれるピアニスト”なんですよね。尊いし、感謝しかないです…。

沼津の海も、帰りに見えた雄大な富士山も美しく満喫したし、海鮮丼もおみやげの干物も美味しかった!

角野隼斗全国ツアー2022、本当に楽しかったです。

角野隼斗さん、スタッフの皆様、“連れて行って”くださって本当にありがとうございました!!!

そして東京公演も楽しみにしています!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?