なぜトランプに投票する人たちがいるのか…希望を失った白人貧困層のエレジー

タナハシ・コーツのBetween the World and Meを読んだ時にも思ったよね。あの本のおかげでアメリカで黒人男性として生きるということが、どういうことなのか、どんな困難があるのか、どういう気持ちになるのか、少しは理解できたものの、じゃあ、その理不尽に対して自分に何ができるのか?っていうと、キミはしょせん、部外者なんだから何もできないよ、って著者に突き放されている、あの感覚。

コーツの本の刊行予定日に前後して、全米で丸腰の黒人男性が警官に撃たれて亡くなるという事件が相次いだこともあって、今起こっている事象を深く掘り下げた良書として全米図書賞にも輝いた。アメリカって、何かが起こってから速攻でそれを本にして出す、ということができない産業構造になっているので、日頃から「本」という形で残す価値のあるものだけを厳選しないとダメなんだよね。まぁ、これは余談だが。

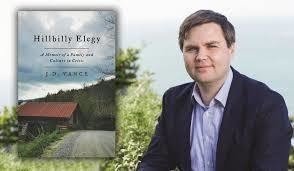

ということで、今回紹介するのは、アメリカで最近、保守、リベラルを問わず多くのマスコミで取り上げられている話題の一冊。英語でもサクッと読みやすいので夏休みが終わらないうちに挑戦してみてもいいかもしれない。ただし、読後感はスッキリさわやか〜にはならない。(私は「洋書ファンクラブの由香里さんほど優しくないので、平気でネタバレするから。So consider yourself warned.)

ドナルド・トランプが、当初は16人もいた共和党大統領候補の予備選に出馬してから、もう1年以上経つけれど、いまだになぜこんな暴言、ウソ、言い訳、言い逃れ、ヘイトスピーチ、罵詈雑言を吐きまくるモンスターが巷で流行りの映画やゲームと違って捕獲も退治も凍結もされず、夏の党大会で本当に正式の大統領候補になっちゃって、しかもそれなりに本気で支持している人がいるのか、不思議に思うことだろう。

「なんでこんな人を大統領にしたいという人がいるの?」おそらくそれは、デイブ・スペクターや、パックンや、周りにいるアメリカ人や、仕事で取引のあったアメリカ人に聞いてみたところで、納得がいく説明は得られなかっただろうし、そもそも日本人と知り合う機会のあるアメリカ人にヒラリーぎらいの共和党員はいても、トランプ支持者はめったにいないだろうと思われる。実際そうでしょ?

そりゃ理解しがたいよね。軍人でもジョン・マケイン上院議員みたいに捕虜になったヤツはヒーローじゃないって言っちゃうし、メキシコはレイプ犯や犯罪者ばかり送り込んでくるっていうし、女性はブスだと「太ったブタ」呼ばわりだし、イスラム教徒はみんな国外に追い出せ、などなど、さんざん言ってきた。アメリカ国内で今までの彼の暴言にかすらなかった人たちは、もうそんなに残っていないわけで。

だから、今もしつこくトランプを支持している層というのは、そのかすらなかった、アメリカでも南部やアパラチア山脈近くの赤い州の田舎に住んでいる労働者階級の白人層が多い。

そういう田舎の白人を呼ぶ言葉(ほとんど蔑称)として、Hicks, sticks, white trash, rednecks, poor whites, hillbilly, rube, yokel, country bumpkinといった、様々な言葉があるけれど、著者のJ・D・ヴァンスも自ら「ヒルビリー」であることを認め、同じヒルビリーである人たちを家族として、同族として愛していることが伝わって来る本だ。

この「ヴァンス」という苗字を聞いてピンときたことがあった。ウェストバージニアとケンタッキーの州境を舞台に、南北戦争の後ぐらいに何十年とお互いを憎み合い、殺し合い、諍いを続けたハットフィールド家と、マッコイ家というのがいて、何年か前にテレビでケビン・コスナー主演でテレビドラマ化されてたのを見た記憶があって、確かマッコイ家に嫁いできてハットフィールド家の男と駆け落ちした女性の旧姓がヴァンスだったんだよなぁーと思い出したので、読んでみたらやっぱり祖父側が親戚だとわかる。そうするとどういう土地柄でどういう人たちが住んでいるのかが少し見えてきた気がしたのだ。

ヒルビリーと著者が呼ぶのはどういう人たちかと言うと、その昔、スコットランド(アイルランドも)あたりから移民してきて、後にアメリカ社会のエリート層となった東海岸でもなく、ゴールドラッシュで一攫千金を目指して西部に行くわけでもなく、石油や綿花で一発当てようとテキサスあたりにの南部にも行かず、なんだかんだ言って故郷のスコットランドの山あいの景色が好きだったのか、アパラチア山脈の裾野に落ち着いちゃったというご先祖を持つ人たち。アパラチア山脈が分からなかったら、「Rust Beltラストベルト」地方という言い方は聞いたことないだろうか? 昔炭鉱や製鉄所があったけど今では過疎化も激しく、それがすっかり「錆びている」ところから名前が付いている一帯だ。好意的に見れば、日本でもおなじみの曲「カントリー・ロード」に出てくるのがウェストバージニアだから、あの歌に歌われている景色(オリジナルの英語のほうの歌詞ね)をイメージしてもいいかも。

ここの人たちは、家族や一族の名誉ってものを何よりも重んじ、「自由の国アメリカ」という理想にこだわり、忠誠を尽くす(だから大統領に賛成できるかどうかを別にして、兵役を志願する人が多い)。憲法の細かいところまで何が書いてあるのかも知らなくても、憲法を守ることに固執する。自由の象徴として、銃を手にすることにこだわり、ろくに本も読まないのに科学的、理論的な思考よりも、聖書に書いてあることをそのまま真実だと信じている。「よそ者」を信用せず、違う人種や宗教観の人だけでなく、自分たちと喋り方が違うだけで、受け付けない。こういう風土の中で著者は生まれ育った。キリスト教の教えもいつしか、文字通り聖書を論じるだけで、コミュニティーの相互自助という、行動が伴わなくなった。炭鉱や製鉄所がなくなっても、もっと良い仕事を求めてどこかに移り住むことをしなくなった人たちなのだと。

Hillbilly Elegy(「田舎者の哀歌」)で著者は滔々と自分が育ってきた家庭環境を語るのだが、その内容は、祖父はアル中でDVのろくでなしだったけど、まだ昔は製鉄工場や炭坑で働けば家族を養っていくことができた。祖母は気が強く、次に夫が呑んだくれて帰ってきたら火をつけてやるからね、と忠告して、実際に酔っ払って帰宅した祖父にガソリンをかけ、マッチで火をつけたことがある。叔父の自慢は、著者の母に「君のパンティー食べたい」とからかったヤツに本当に下着を食べさせたこと、とか。

祖父は算数の宿題ができないと泣いている著者に根気よく九九を教えてくれたり、母親は著者がアメフトに興味を示せば図書館でゲームの戦術の本を買ってくるなど、少しは息子の教育に興味を示していた。だが、母親は不仲の親を見て育ち、自らも結婚、離婚、再婚を繰り返す傍らで、著者は籍を入れないまでも母のボーイフレンドや、養父として十何人もの男性が入れ替わり立ち替わり母のそばに来てはケンカ別れするのを見てきた。それもひどい言葉でお互いを罵り合いながら。母は看護士の資格を持っていたが、処方鎮痛剤などのドラッグづけになり、薬物検査に引っかかって病院を解雇されそうになっては息子にテスト用の小水を寄越せという有様。(最後はヘロイン中毒になり、息子に見放されている。)

著者はそれが、彼の周りではあまりにもありきたりの話で、多かれ少なかれ、家族というのはそういうものだと思って大きくなったという。著者は過去を振り返り、こういう環境でコミュニティーに蔓延するのは「learned helplessness」だという。これはどう訳すべきか。人生に悲観的、というべきか。つまり、一生懸命、勉強したり働いたりしたところで明るい未来が待っているわけではないという、絶望が身についてしまっているのだ、と。

こうやって中産階級になんとか入れそうだったこの地方の白人層が貧困層に落ちていく間も、アメリカは移民の国として栄え続けてきた。移民や難民として、一文無しで来たとしても、額に汗して働き、英語を覚え、自分で商売を始め、アイディア次第では一代でお金持ちになれる。子供を学校に送り込み、自分よりもさらに有利な環境においてやれる。少なくとそう思える。このいわゆる「アメリカン・ドリーム」が、なぜか著者のコミュニティーでは機能していないということだ。

母親が離婚再婚を繰り返し、ドラッグに溺れていくのにつれて、著者の学校での成績も落ちていった。転機が訪れるのはこんなエピソードだ。母親の車に乗せられてどこかに出かけた時にほんの些細な口げんかが元で、母親やこれから車を対向車線に突っ込んで死ぬと言い出す。母親はすでに離婚の後に一度、車で自殺を図ろうとして怪我をしたことがある。怖くなった著者はなんとか車から飛び出して、近所の家に駆け込み、助けを請う。祖母に連絡を取り、母親は警察に連行され、家庭裁判所で親権を放棄することになり、著者はその後、祖父母の家で暮らすようになる。そして祖母だけが、自分を信じ、学校に行かせてくれたことが転機になったのだと語る。

著者はその後、大学に入る前に海兵隊に入り、自分で自分の生活を管理することを生まれて初めて覚えたという。そして州立のオハイオ大学に入り、イェールのロースクールというエリート校に入学した。そこで改めて、同じ白人ながら、東海岸のエリート学生たちの価値観、というものを突きつけられ、この本を書くことを思いついたのだという。

著者は、いわゆる「ヒルビリー」たちに対して、同族だという理解も愛情もあるけれど、厳しいところは厳しい。例えば、貧乏だった子どもの自分がいちばん許せなかったのは、いわゆる生活保護を受けていながらそのお金で自分が持てないスマホを持ち、フードスタンプでズルをしてお酒やタバコを転売していた「怠け者」の人たちだったという。もちろんそうやってrig the system(制度を悪用)するには、それなりの知恵も必要だろうし、そうなるとバカ正直な著者のような人は、「政府が行う福祉さえ、自分たちを助けてくれるものではない」と思ってしまうのだという。一生懸命やっても報われない、と思ってしまうと、つまらない仕事に打ち込むモチベーションが見つからない。

だから民主党がいくら福祉に重点を置いた政策を掲げようと、それは自分たちを助けようとしているとは思えない。昔はこの地域は労組員も多くて、ルーズベルト大統領の「ニューディール政策」に救われた層だったというのもあって、おしなべて民主党支持だったのに、それがいつの間にか(ニクソン政権のあたり、ベトナム戦争を境に)「小さい政府」を目指し、自由なんだから自分でなんとかしろという共和党に組み込まれているのはそのせいだ。そしてリベラルなメディアは、とっくの昔に自分たちを見捨てたエリートたちと裕福なユダヤ人に乗っ取られていると思っているので、マスコミの言うことは全部、ウソだと思っている。周りがフォックス局や、さらにデマゴーグの温床であるトークラジオからしか情報を取らない。ここまで無知になれると、そりゃ進化説も地球温暖化もでまかせだし、オバマ大統領はアフリカ生まれのイスラム教徒ということになってしまうのだ。

それが、トランプ支持につながっている。歯に衣着せぬ物言いで、お前たちが悪いんじゃない、みんな外人のせいなんだ。移民や難民がいなくなればいいんだ。白い肌を持たない者に対しては、壁を作って、厳しく調べ上げて、拷問にかければいいのだ、と。日本の車のデキがいいからじゃない、奴らが故意に円安にして、こっちが作る車にはメチャクチャな関税をかけて、フェアじゃないジャップども(さすがにまだトランプはこの言葉を口にしていないが)を、我々が守ってやることはないんだ、と。

この本は、統計によって白人層の貧困を記録した本ではない。一人の男性が正直に自分の半生を語り、自分の家族に対して絶望と恨みを抱えながら、それでも愛しているからこそ書いたストーリーだと言える。

読者は、彼が属する人々が置かれている状況を理解する以上のことは許されていない。そこがタナハシ・コーツの本と似ているのだ。

さて、そろそろトランプの支持率も頭打ちで、暴言のたびに落ちてきている。ハッキリいって今から状況を改善しても勝てる見込みはほとんどない。それどころか、下手するとレーガン再選時以来の「ランドスライド」(ヒラリーの圧勝)になる可能性もある。自分たちが捨て身で最後の望みを託したドナルド・トランプが落選した後、彼らはどうするのだろうか?

下手すると、共和党から離脱し、セクハラでフォックスTV局を追われたロジャー・エイルスとセレブであることを止められないドナルド・トランプが手を組み、ヨーロッパの極右ネオナチみたいな感じでファシスト党を作ることになるかもしれない。これは本とは関係なく、私個人の予測だけど。

日本からはこれを対岸の火事と眺めてもらってもかまわない。だけど、今「ネトウヨ」と呼ばれる人たちが似たような道をたどるんじゃないかと思ったりする。日本会議周辺のウヨおじさんが安倍政権を盾に好き勝手できなくなったらどうなるだろう? まぁ勝手に絶望してもらうしかないよね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?