にじさんじ甲子園における投手育成のトレンド

すでに明日の順位決定戦を残すのみとなったにじさんじ甲子園。

下馬評を覆す接戦、名勝負の連続となっている。

各チームの投手育成を見ると昨年とは違ったとある傾向が窺える。

球速の低下

赤い点線は148km/hのエース条件

各高校の育成配信期間において投手として育成起用された2年生以上の選手は2021年が29名、22年が30名(育成の傾向を見るため1年生は除いてある)。

昨年と今年の球速を比較すると、今年の監督陣はそれほど球速を重視していないことが上のVox Box Whisker Plotからわかる。昨年は叶や社という大投手だけでなく、各高校の主戦級投手は皆「対エース」の発動条件である球速148km/hを満たしていた。球速の平均も中央値と変わらない148km/hで、速球派投手の多い大会だった。

翻って今年は平均球速が141km/hで中央値も142と昨年より明らかに球速が遅く、148km/hのエース条件を満たす選手は8名のみとなっている。155km/hを超える選手も一人もいない。

投手はコントロール

過去最高の上振れとなった今年の育成期間において各高校が重要視したのが制球力。コーヴァスのユーゴを筆頭にコントロールB(70)以上の選手が多く、中央値が71で平均も69.4となっている。昨年はコントロールB以上の選手は各高校エース級(舞キー?)の5人、対エースの条件であるC(60)以上も6人だったのでいかに今年の投手たちが制球を磨いてきたかがわかる。

もう一つのストレート

昨年より第二ストレートを操る投手が多いことも今年の投手陣の特徴と言える。変化球中心の緑特能を持っている場合、全投球の3−4割をストレートが占め、今年の神速高校かゆずみまいのような速球中心投手の場合は6割前後がストレートになる。球速が高くてもストレートを簡単に弾き返してくるCPU相手にツーシームファストや超スローボールなどの第二ストレートは有効と言われるが、虚空ボールの剣持に始まり計7名の投手が第二ストレートを投げることができる(昨年は叶の他、アン大の二人と舞キーのみだった)。

制球を磨く理由、ナイスピッチ率を上げたい

CPU操作においてナイスピッチの出やすさは投手のコントロールに準拠する。ナイスピッチになることで打球が飛びにくくなったり、球持ち○のような効果が乗り打たれにくくなる。

このナイスピッチ率を上げたいという思惑が今年のコントロール重視の育成からは見えてくる。

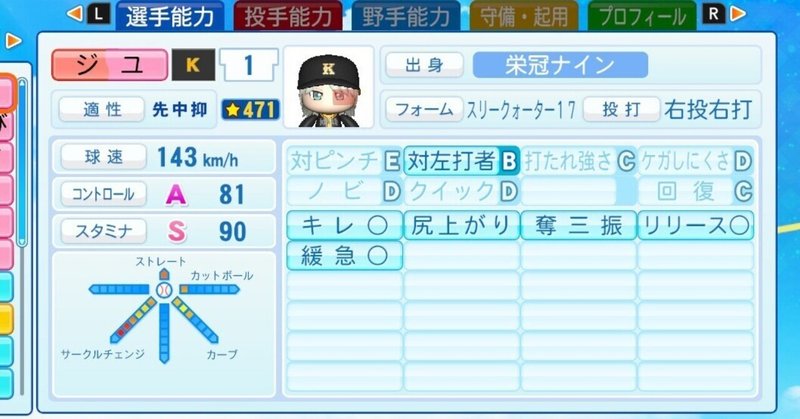

参考までにAリーグの加賀美大附属と王立ヘルエスタの試合では、コントロールA(81)+キャッチャーBのジユが全66球中21球でナイスピッチを記録(約32%)。コントロールA(89)+キャッチャーAの委員長はナイピ率約39%(26/67)であった。

球速・制球・変化球 球速が遅いから打たれたのか

栄冠の育成では外角中心やクサイところの戦術レベルが上がるコントロールと変化球中心の育成が攻略本でも推奨されている。対して球速上げることではストライクを取れと内角中心のレベルが上がるが、ストライクを取れは打たれやすいイメージを抱かれており、内角中心は内角攻めの青特がないとレベル6以上にならない。それらの情報も各監督の制球重視を後押ししたのかもしれない。しかし本戦で勝つためにやはり球速が必要なのでは、スピードがないと打たれるという見方が2日間の戦いを終えて多く見られる。

個人的にはどの投手もよく鍛えられており、本戦で打ち込まれたとてその理由をなにか一つに求めることは無理があるのではないだろうかと思う。運も多分に絡んでくる一発勝負で、高ステータスの選手が活躍できない例は今年も散見され、昨年最強投手と言われた叶でさえ打ち込まれた試合はある。結論を急ぐことなく、大会の推移を見守りたい。大会を終えたときになにかの傾向が見えてくるかもしれない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?