【税金でレジャーランドだ!】漁港漁場整備法及び水産業協同組合法の一部を改正する法律案

こんにちは。地方自立ラボ(@LocaLabo)です。

私たちの住んでいる国は、国家としてとらえることも大切なのですが、本来は私たちの住んでいる「この町」「この地域」の集まりである、ということがもっと大事だということです。私たちが幸せに暮らすらために、国が住みよい場所になるためには、住民として住んでいる「地方」こそが住みよく豊かな町であってほしい、そんな願いを込めて書いています。

今回は、この度国会で審議されることになった「漁港漁場整備法及び水産業協同組合法の一部を改正する法律案」について考えてみたいと思います。(本稿で対象とするものは2023年第211通常国会で法案が提出されたものです)

本稿では今回の法改正案を見ながら我が国の抱える漁業、水産業をめぐる新しい展開と水産行政に関する問題点を考察していきます。そして、地方の漁業が発展するためには何ができるのかについても考えてみたいと思います。

「クニ」が描く海業(うみぎょう)とは

「四面環海」我が国を特徴づける環境としてよくこの言葉が使われます。我が国は島国。良くも悪くも外界から閉ざされ孤立した環境で発展してきた国家として独特の民族集団を形成してきました。多くの国民が同じ方向を向き、自分の属する集団の中で誰かが進む道を同じように追いかけ、進んでいく。まるで、海流の流れとともに大群で移動する魚の群れのようです。

その大きな魚群がこれまでとは違う流れにのって進んでいっているとしたらどうでしょうか。海流が変わっているのでしょうか?それとも先頭を行くグループのセンサーが変わってしまったのでしょうか?この大群はどこに進んでいくのか、それは誰にもわかりません。これが進化というのでしょうか。繫栄か衰退かいずれにしても一匹一匹の魚は、大きな群れの動きに従うがゆえに翻弄されてしまいます。弱る者、かえって精力的になる者。進化の過程には同じ群れの中でも揺らぎが生じ、メンバーも入れ替わります。

さて、この度「漁港漁場整備法」という名称の法律が「漁港及び漁場の整備等に関する法律」と名称を新たにし再出発するようです。その法律をめぐる問題について考察する前に、一体、私たちの国はどのように海に関する政策を行っているのか、見ていきたいと思います。その中心には「ある議員」が関わっていました。ニュース記事を以下に抜粋します。

新春特別鼎談

"海業"日本一の三浦へ

"海業"――。漁業・水産業を核に商業、観光、工業といった様々な分野を結び付け、複合的な産業を生み出すことを指す言葉。昨年3月には、水産庁の「水産基本計画」「漁港漁場整備長期計画」に海業の概念が採用された。これを契機と捉え、地元三浦で、海業の推進に注力する三浦市長・吉田英男氏、衆議院議員・小泉進次郎氏、みうら漁業協同組合長・鈴木清氏に、海業の誕生から現在、未来に向けた展望などを大いに語り合ってもらった。

小泉進次郎氏は、⾃⺠党⽔産政策推進議員協議会内に2022年に発足された「海業振興専⾨部会」の部会⻑とのこと。これからは漁業、水産業だけではなく「海業」の時代だそうです。この方が部会長の検討会議なんでまったく期待ができないですね。しかも地元利権どっぷり…。

水産庁が所管する漁業、水産業は農業、畜産、酪農業、林業と並ぶ一次産業のひとつ。国民の生活に密着した文化の基本ともなる産業です。そのため、地方ごとの地理的、歴史的背景を基に独自の発展を遂げて現在の姿があります。しかし、就業人口の減少や高齢化、漁獲量の減少などの問題を抱えており、産業の存続が瀬戸際の状態にあります。しかし、平成13年(2001年)の水産基本法制定以来、平成19年(2017年)時点ですでに操業、生産体制の改革、経営安定化対策など検討しなければならないほど、水産業の弱体化が進んでしまいました。その頃から元三浦市長久野隆作氏らが進めてきた「海業」が近年になって漁業、水産業の新しい展開として検討され始めてきました。

では最新の『水産白書』で現在の日本の漁業について見ていきましょう。

四面を海に囲まれている我が国では、多種多様な水産物に恵まれ、古くから水産物は国民の重要な食料として利用されてきており、地域ごとに特色のある料理や加工品といった豊かな魚食文化が形成され、現在まで継承されてきています。

水産業は、国民の健康を支える水産物を供給する機能を有するとともに、水産加工業や高鮮度な水産物を国民に供給するために発達した流通業も含め、地域経済の発展に寄与している重要な産業です。

しかしながら、水産資源の減少による漁業・養殖業生産量の長期的な減少傾向や漁業者の減少という課題に直面していることから、水産資源の適切な管理と水産業の成長産業化を両立させ、漁業者の所得向上と年齢バランスの取れた漁業就労構造の確立を図るため、「水産政策の改革」に取り組んできました。

近年の水産行政は後半の部分「水産資源の減少による漁業・養殖業生産量の長期的な減少傾向や漁業者の減少という課題に直面していることから、水産資源の適切な管理と水産業の成長産業化を両立させ、漁業者の所得向上と年齢バランスの取れた漁業就労構造の確立を図る」に集約されていると言っても過言ではありません。

ここではその具体的な数値を取り上げても仕方ありませんので、その現状からいかに脱却していこうとしているかについて見てみましょう。

今回の改正法案の『概要』をご紹介します。

水産物消費の大幅な減少、主要魚種の不漁等の重要な課題に対し、漁港における「海業」の推進等により、水産業の発展及び漁業地域の活性化を図り、将来にわたって国民に水産物を安定的に供給していくため、以下の対応が必要。

【1】漁港における水産物の消費増進等のための取組の推進

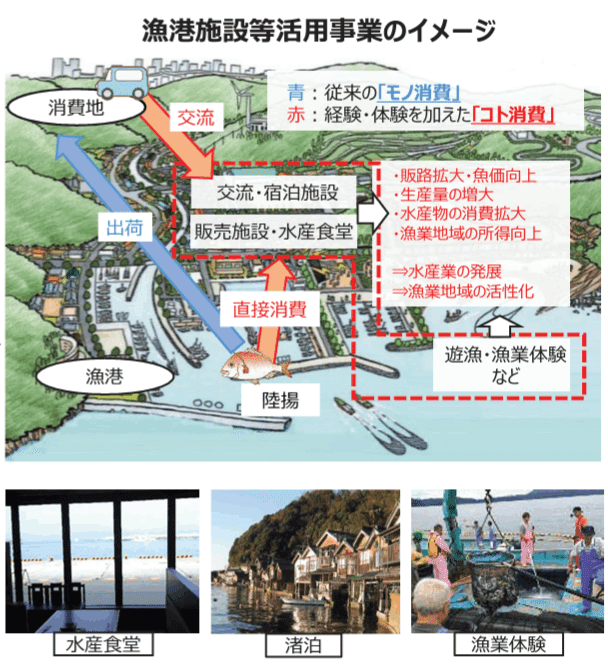

漁港について、漁業上の利用を前提として、その価値や魅力を活かし、水産物の消費増進や交流促進に寄与する取組を、漁業利用との調和を図りつつ推進する仕組みを構築。

【2】漁港の機能強化

養殖による安定供給、輸出促進等に向けた衛生管理の高度化、販売機能の強化等の課題に対応できるよう、漁港施設を見直し。

水産物の消費増進のためには何が必要なのでしょうか。これについては法条文に「第六章 漁港の活用の促進」全部を追加しています。そのために農林水産大臣は「漁港施設等活用基本方針」を定めなければならない、とし、漁港管理者(地方公共団体)は「漁港施設等活用事業の推進に関する計画」を定めることができる、とされています。その計画に基づき、漁港施設を借り受けたり、水面施設の運営権を得る、または長期占有が認められたものが漁港においてさまざまな事業を行うことができることを目指しています。

これらの具体例として漁業体験施設や直売所、食堂、カフェ、宿泊施設など漁村における交流事業への取組を全国で500件創出し、2200万人(現在2000万人)程度にまで交流人口を増やすことを目指しているそうです。

当然これらの事業はいわゆる補助金含め、様々な金融支援が準備されています。『別冊海業に取り組む皆様へ 海業支援パッケージ 施策概要集』という資料があります。ここにはさまざまな地域の取り組み事例が紹介されています。いわば具体的なイメージが湧かない漁業関係者に対する参考事例集。使える補助金リスト付きの『海業徹底活用カタログ!』みたいなノリです。

この海業振興コンシェルジュに相談すると、海業振興予算を持った各省庁が獲物を獲得するべく提案してくれるそうです。めちゃくちゃ親切ですね〜(笑)

近年、補助金があらゆる角度からあらゆる方面で使えるようになっており、そろそろ整理しないととんでもないことになりそうです。10年ほど前から「紐付き」補助金廃止などと言って、特定用途向けの補助金は制限され、地方は一括で交付される普通交付税の中で事業に取り組むようにして来ていたのではないかと思っていましたが、このパッケージを見ると、今後どれだけの税負担が増えるのか…と暗澹たる思いになりました。

漁業者の皆さん、これだけは言っておきます。官僚を先達にした航海は危険ですよ!クニガキチントやってくれることなんかないと思ってください。今の役人、官僚、議員たちはあなたたちの行き先について責任をとってくれることはありません。補助金としてもらっているお金も、私たち含め皆さんもガッポリ持っていかれている税金から出ているんです。しかも失敗して事業中止となったら、使われた税金もドブに捨てたものと同じになってしまいます。決して小泉進次郎氏の敷いたレール「海業」という幻想に惑わされないようお願いします。

漁獲高減少は日本だけ

さて、ここで漁業にまつわる記事を一つご紹介したいと思います。今回の法改正、実は「漁獲量減少」に対する対策とはなっていないことに気づかれたでしょうか。先に『概要』をご紹介しましたが「水産物消費の大幅な減少、主要魚種の不漁」とは書いてありますが、「漁獲量の減少」とは言っていないのです。なぜなら、世界的にみて漁獲量は増えているのです。

こちらの記事をご覧ください。「世界の漁獲量は右肩上がり」とはっきり書かれているのです。さらに、日本は一方で減少(水揚量が)しているというグラフも掲載されています。結論として我が国の漁業は「小さな魚まで獲る」ことによって、漁獲量を減らしているのだと書かれています。

この記事を書いた片野歩氏は他の記事でも「魚が獲れない日本と豊漁ノルウェーの決定的差」について考察をしている記事があります。そこでは資源管理の差であるとしています。漁獲枠を決めているのは両国とも同じですが、客観的な事実に基づいた水産資源管理に関する正確な情報を共有しながら漁をしている点に違いがあるとこのことです。

ただ、我が国がまったくそういった努力をしていない、ということではありません。毎回、当ブログでは官僚のやることをこき下ろしてばかりいますので、一応、今回は官僚の名誉のためにも少し持ち上げる事例をご紹介しましょう。一方的な水産庁の御用有識者の意見を押し付けるだけでなく、地元の漁民と喧喧囂囂とした意見交換をやってもらいたいものです。

近年、政府の中でも外でも増えてきているのが「どんな種類の漁船の数をどれだけ減らさざるを得ないのか、この話合いは難しい。だが、そこから⽬を逸らし先延ばしていては、温暖化への対応もできないし、外国より安く⿂を届けるという競争⼒も得られない」というシビアな意⾒。今、国や漁業団体に、漁師同⼠や消費者、それぞれの⽴場をつないで未来を描く「調整⼒」が問われているといえるでしょう。

⼤きな漁船も⼩さな漁船も、⾊々な漁法も、それぞれに違う強み・役割を持っています。私たち国⺠がニュースを観る時も、それぞれに役割が違うことを意識して「どれかだけが⽣き残り、どれかだけが減るべき」ではなく「どうバランスを取れば、それぞれの強みが⽣きそうか。未来も獲り⾷べ続けるにはどうすると良さそうか」という⽬線

こういった潮流の中で、漁業において注目を集めているのは、衛星や水中カメラなどを利用した漁業のIT化です。日本の漁業はIT化が遅れているという考えは多くの関係者が持っている共通の認識だそうです。

長崎県で、はえ縄漁業に取り組む立川容介氏の3D-GPSプロッターと魚群探知機を利用した効率的な漁業を紹介している動画をご紹介します。海底地形情報や水温情報などを基に最適な漁の設定により合理的に漁獲量を決定できる方法です。この他にも衛星と魚群探知機、水中カメラを用いた漁法を採用することで魚の生育状況も念頭に置いた漁を行っている漁業者など、各地で漁業にIT技術を取り入れる動きができているそうですから、漁獲高が効率的に上昇していくことを期待したいです。決して「出る杭は打たれる」ということのないように、各方面から応援していってほしいものです。

港の設計は破滅への道

今回の改正は、新たな漁港活用方法が可能になる、と期待されているようですが、役人による計画経済、設計主義でどの港も画一的なイベントしかできない!ということがないことを祈ります。当、地方自立ラボの目標は「地方こそが住みよく、豊かな町」であってほしいとということ。各地域の個性ある取組が活発になることを願っています。

さてみなさんは「さかなの日」という取り組みをご存知でしょうか。「いいさかなのひ」ということで毎年11月3日から7日に全国各地で取り組まれるイベントです。特にスーパーを始め、魚介類を扱っている商店、施設で様々なイベントが行われ、魚の消費を拡大する目的で行われるようになりました。「さかなクン」も大活躍の日です。

これは魚の消費量がこの20年間で10%以上も減少していることから始まりました。この取り組みに関しても農林水産省に「水産物消費拡大検討会」なるものが設置されました。官僚が考えた水産物消費拡大イベントに対し、各種業界団体からの参加者の意見を加え、全国的に開催されました。

この取り組みに際し、農林水産省は第4次安倍内閣に対して次のような恨み節を述べている。さも、あの時こう言われたこともあって、水産物消費が伸びなかったとでも言わんばかりなので紹介しておきます。

2017 年度の内閣府行政改革推進本部の秋レビューにおいて、「本来、水産物販売や流通関連業者の自助努力又は地方自治体により行われるべきであるとの考え方の下、国の関与については真に必要なものに見直すべき」との指摘があったことを踏まえ、 2018 年度から全国規模・広域的な取組に限定して支援するといった見直しを行った。

我が国は四方環海と最初に述べました。しかも南北に長く、裏日本表日本と言われるように国土の中央を山脈により隔てられ、360度全国を見渡せば、360種類の文化があるというぐらい、地方ごとの差が激しい国柄でした。しかし、戦後の高度成長とともに食事にも西洋化した均等化が進み食事においても地方色が大きく薄れてきています。

肉食が増え、魚食が減るというのは時代の流れとして仕方のないこと。それに対し行政が口出しをして「あれ食えこれ食え」などとよく言うなぁ、という気がします。2017年の行政改革レビューは至極まっとうなことを言っていると感じます。それに懲りず、またもや魚食キャンペーン。農林水産省の役人はぜんぜん変わりません。

もし、官僚の目論見に乗り、すべての港において「地方色を出せ」「地元を見回せばいろんないいものがあるだろう」と言われ地域の特色ある海の姿を探して「海の駅」などを作っても「イカモニュメント」を作るぐらいしか発想がないんですよ。地域の漁港が漁協の手を離れて小役人たちが中央官庁を向いた地域漁港行政をおこなえば、その先に待っている漁港の姿は想像がつきそうなものです。

漁港漁場の整備に関する緩和措置を行い、民間事業者を組み込んだ新規権利を創出して事業化させようとしても、もう遅いのです。結局出来上がるものは、どこの漁港を見てもまるでチェーン店の並ぶ国道沿いのような景色になってしまう。結局役人の考えは地方自治体を自分のフランチャイズにするようなことしか考えてないんじゃないでしょうか。しかし機械的で画一的な漁港運営は漁港の死を招く可能性があります。

その原因は、人が変わらないからです。つまり、海流に乗って移動する魚群の先頭集団が老人である日本の既存のシステムでは、「ムラオサ」の顔色を窺ってその尻びれの方向に向かって進む小魚の大群しか動かないわけです。天下り集団が先頭を指揮する魚群なんてまっとうな道に進むわけがない。それは破滅への道でしかないのです。

役人の絵に描いた餅を信頼するのはもうやめよう! 国が税金でホテルやカフェを作れば地域の活気は後からついてくる、なんて設計主義は必ず失敗します。行政のできることは、もっと地元の漁業を信頼して、自由に港を使い自由な経済活動ができるようにするだけ。そうすればその土地に魅力を感じて自分で何かを始めたい人たちが移り住み、その地縁から生まれた漁業や飲食店、観光業が盛んになり、その結果イタリアのアマルフィ海岸のような美しい港町の活気が生まれるのではないでしょうか?

自由主義だけが、自力で地域経済を再生できるのです。

スキだらけの漁港整備

今回の改正は特に「規制の緩和」に当たる事項が多いとされています。それらは本改正法案の「規制の事前評価書」により確認することができます。

例えば、次のような規制がこれまであり、それが緩和されたからといっても、本来必要のなかった規制がなくなった(あるいは規制としない)だけということでしかありません。

6)漁協等が漁港施設等活用事業を実施する場合の員外利用制限の緩和(緩和)

漁協等は、水協法第11条第1項第8号に基づき、漁場利用事業として遊漁船業やダイビング事業を実施することができるが、これに当たっては、組合員の所得・雇用を確保し、組合員への直接の奉仕に繋がるよう、当該事業に従事する者のうち2分の1以上が組合員でなければならないとする制限が課されている(員外利用制限)。こうした中、組合員の減少や高齢化に伴い、十分な労働力を確保することが難しくなっている。このため、漁協が漁港施設等活用事業に取り組み、漁港に係る水産物消費の増進の取組を通じて組合員の利益向上を図ろうとしても、仮に組合員の数が 1 人しか確保できなければ全体として 2 人分の労働力の規模の事業しか行えず、十分に効果的な取組とならないおそれ。 一方、漁港施設等活用事業は、水産物の消費増進や交流促進を通じて、漁港に係る水産業の発展及び水産物の安定供給を図ることが明確に定義されており、かつ、その実施に当たっては、漁協の組合員の多くを含む漁港関係者から意見聴取をするなどの調整プロセスが設けられている。 このため、 漁協等が認定計画に基づき漁港施設等活用事業を実施する場合には、漁港に係る水産業の発展等を通じて組合員の利益の向上を図ることができ、かつ、組合員の主たる事業である漁業との調整が図られていることが明らかである。以上を踏まえ、漁協等が漁港施設等活用事業の実施計画の認定を受けて漁場利用事業及びその附帯事業を実施する場合、員外利用制限を適用しないものとする。

大まかに規制を緩和する方針の「漁港及び漁場の整備に関する法律および水産業協同組合法」ですが、一つ気になることがあります。それは「規制緩和だ、港の活性化だ」と言って浮かれてお花畑気分でいると足元をすくわれはしないでしょうか。じゃあいったい誰に?

漁港は国防の要衝でもあります。特に我が国はほとんどすべての海辺が浜となっており、港も大小さまざまにあります。境港や焼津のような巨大な漁港は経済規模も大きく、利用人数も多い。一方、地方の小都市の漁港も常に稼働しているが複数家族で成り立っているような小さな漁港もある。いずれにしても漁港はすでに船の発着ができるように整備されているため容易に外部からの船も入り込めるという危険性を孕んでいます。

古代から我が国はその重要性を良く考え、港は軍事施設という認識で警備体制が厳重でした。特に荷物に紛れてよそ者が入り込まないよう、荷物の検査は非常に慎重に行われていたそうです。また、港の機能として船は停泊するだけにして、品物は川から上流へ搬送。都市機能は港から川を遡上した海から離れた場所に拠点を置くようにして国内中枢部への侵攻を防いだということです。

規制の緩和により、漁港を使用するためにこれまで港の人間関係とは縁のなかった人々が出入りすることになります。これまでは顔を見ればどこの誰と分かる人しかいなかった土地に、今後は見たことのない人が当たり前のように出入りすることになるわけです。国内ツーリズムであったり、インバウンドであったり、経済が動き出せば人々の警戒心は下がります。あるいは、進出する民間企業の経営者、資本家は誰でしょうか。港に常時出入りする関係者の身分の検証に関する論点は残念ながら今回の改正法にはそのような視点は盛り込まれていません。

漁港を開放するとサイレントインベージョンの危険性がある。この危険性への対策はいかに?

こちらの記事にも、港湾は国土交通省の管轄のため安全保障上の視点が欠けていることが課題と書かれています。今回は漁港ですから水産庁(農水省)の管轄…水産庁さん、全国の漁港をこんなに開放しちゃって果たして大丈夫なんですか?!先日も漁港で首相襲撃が起きたばかりですし…。

番外編:浜田参議院議員に質問してほしい!

減税と規制緩和に賛成で、国会でも政府に鋭い質問をしてくださる政治家女子48党の浜田議員に、ぜひとも国会で質問して欲しいな〜と思うことを番外編として掲載します。(^_^)

【質問1】

想定外の民間事業者の進出による国防上の不安について

漁港施設等活用事業を実施する者とは具体的にはどのような人々を考えているか。また、その事業者の国籍等についてはどのように考えているか。港湾は国防上の要衝ともなる場所ですが、そこに外国資本の参入があった場合、その資本を介して外国人が営業権などを有し、常時在住するなどのことがあるとした場合、どのような人物が港に入るかを検証することが非常に難しいことが考えられる。スパイ活動やテロ活動など国防上問題が生じることが行われるようなことがあってはならないと考えるが、水産庁のお考えを伺いたい。

【質問2】

2018年の漁業法改正による地域漁港での水産庁行政に関する不安について

2018年の漁業法改正により、漁協関連者など多くの漁港、漁協から批判の声が高まったと感じられる報道が散見されるが、水産庁としてそのような認識はあるか。(下の報道より)

EDFジャパン 数量管理に要望と懸念 小規模漁業への配慮焦点

漁業者のうち57%が「大規模な漁業者が得をして小規模な漁業者が損をする」と懸念した。インタビューでも、数量管理への不安として「漁獲枠が公平に配られるのか、特に小規模漁業者へ配慮があるのか」という不安意見が複数出た。

最後までお読みくださり、どうもありがとうございます。 頂いたサポートは地方自立ラボの活動費としてありがたく使わせていただきます。