忘れられない人。 市川房枝さん

市川房枝さんは、わたしの人生の生き方を変えてくれた人のひとりである。最初に言っておくが、わたしはこの人も直接、会ったことはない。彼女の死にまつわる話である。

1981年の2月に、婦人参政権運動に一生を捧げた政治家の市川房枝さんが亡くなった。もう37年前の出来事だが、わたしはこの事件を昨日の出来事のように克明に思い出すことができる。わたしにとっては、大きな意味を持つ事件だった。

彼女は生涯を女性の社会的地位向上のために闘った婦人運動家だった。

わたしは自分が芸能雑誌の編集記者という、非常に生態環境が雑然としたところで、ジャーナリストとして成長できた大きな原因はなんだろうとずっかんがえていたのだが、これはやっぱり、当時の自分の上司の編集者たちが、一生懸命にわたしのことを見守ってくれて自分から成長しようとする意欲をいろいろな形の刺激にして、与えてくれたことがすごく大きかったと思う。そんな日々のなかでわたしは市川さんの死を目撃・経験・報道して覚醒といってもいいような形でジャーナリズムとはなんなのかに気が付くのである。

月刊平凡時代、わたしは会社では天地真理の原稿書きをして、家に帰ると夜中にレヴィ=ストロースや吉本隆明を読みふけってというような両極端な生活していた。じつは、この乖離した状況を支えている精神の状況というのは、学生時代からの経験から生じたというか、成立したものだった。

この精神構造の、そもそもの原点というのはこういうことだ。大学四年生のとき、春先から秋口までの半年余にわたって、わたしたちの学校は学園闘争(学園紛争?)を繰りひろげた。それはけっこう徹底的で学部を無期限にバリケードで封鎖して、学生以外は出入りできなくしてしまうという、そうとうに過激なものだった。バリケード封鎖というのは、教室の机を校舎の出入り口に積み上げて、学生以外の人間は自由に出入りできなくした状態のことである。

若気の至りというか、わたしも学部集会でストライキに賛成し、徹底的に戦うぞと心に誓ったひとりだったのだが、季節も春から夏になるころ、世間では就職活動の時期がやってきて、大学の構内はストライキのために深閑としていたが、当時、大隈講堂の脇にあった就職部だけは活況を呈していた。

この話は前にもどこかで書いているが、そんなバリケードに封鎖された学校のなかで、わたしたちは学生だけで授業もないのに集まって自主ゼミのようなことをやっていた。そんなある日、いつもオレより過激な発言をして、日本に革命を!というようなことを日常的に口走っていた仲間のひとりが、「オレ、いまからちょっと講談社に行くんだ」というのである。早稻田から護国寺の講談社まではそう遠くなく、歩いてもいける距離だった。わたしが講談社になにしに行くのか訊ねると、入社試験の願書をもらいに行くという。オレがその答えに驚いて「だっていま、無期限バリケードストライキをやってる最中だろ。オレたちは革命運動やってるんじゃないのかヨ」と問いただすと、彼は「それはそれ、これはこれなんだよ」といったのである。

この台詞を聞いたとき、わたしは《そうか、その考え方があったか》と思って、救われたような気がした。わたしも就活の時期が近づいてきて、どうしたらいいのかわからず、悩んでいたのである。わたしよりも過激派だったその人が、バリケードストライキと就職活動は全然関連性のないことだと教えてくれた。それでわたしもあまり重くならずに就職試験にチャレンジでき、平凡出版の内定をゲットできた。あとから考えてだが、この[それはそれ、これはこれ]という考え方が、ストライキは正しいと思ってやっているけど、来年は大学を卒業して、どこかに就職しなきゃならないということも考えていた、引き裂かれた身分の自分を救ってくれたのだ。細かくしらべていけば当然、そこにも矛盾はあるのだが、そういう考え方をすれば、しばらくは空中分解せずに生きていける、と思ったのである。

わたしも日本社会がもっとよくなるためには革命が必要なのではないかと考えていた学生のひとりだった。しかし、これは学生だからそんなことを考えていられるので、現実にどこかの会社などに就職したら、とてもじゃないがそんなことを考えながらサラリーマン生活など出来ない。みんな、たいていの学生は学生時代の考え方をあらためて、会社員として働きはじめるのである。ところが、わたしが就職した[平凡出版]という出版社ははそういう会社ではなく、どんなつとめ方をしてもかまわない、思想的にどういう考えを持っていてもかまわない、社員編集者として締め切りまでに作らなければならないモノを作っていれば、誰もなにも文句をいわない、出勤時間のルールもなにもない、自由の極致のような会社だった。

そういうところだから、会社では締め切りに合わせて天地真理の原稿を書き、家に帰るとカッパが頭から水をかぶるように吉本隆明や埴谷雄高、レヴィ=ストロース、ボードリヤールの本をむさぼり読むというような生活をつづけられたのである。

そのころの平凡出版は社員がどういうふうに生きていてもかまわない、チャンと仕事さえしてくれれば自由にやりなさいというような会社だったのだが、そのなかでオレがそういうような生活をつづけていたのは、やはり、学生の時に友だちが[それはそれ、これはこれなんだよ]という、その場の自分が理論的な矛盾で爆死してしまわないような、絶妙な考え方を教えてもらったからだった。これは、現実がどんなにつらくても、人間の想像力は自由なんだ、という考え方でもあった。

わたしは考えてみると、自分のなかに存在していた二つの世界の深い断絶を十三年間かけて、いや、もしかしたら、そのあとの編集者として,石川次郎さんや木滑さんといっしょに働き続けた日々も、いずれ自分の現実と自分の理想を一致させたい、と考えながら働きつづけたのではないかと思うのだ。

それはそれ、これはこれというふうに考えると、[それかこれか]という発想や、欲張りな考え方だが[それもこれも]という欲張りな発想も様子が見えてくる。逆の言いかたをすると、このそれとこれという二律対抗的な考え方がなければ、オレは(古い言葉だが)よきインテリゲンチャでありたいと考える自分と週刊誌のスキャンダルの取材が仕事の編集記者とという職業の自分を両立させることができなかったと思う。社員編集者として、わたしはいつも、自分の仕事の持っている意味というのを考えつづけた。芸能雑誌の編集者としての日々を支えてくれたのは、自分がやっていることがどういう意味を持っているか、いずれわかるだろう、ということだった。漠然とだが、オレはもしかして大衆文化の創造と関わりつづけているのではないか、そのうち、自分のやっていることの意味がわかるのではないかと考えていた。

それはつらい日々だったような気もするが、芸能界のきれいな女優や可愛いアイドルや尊敬できる俳優、歌手たちとインタビューという取材形式を通して対話することでもあったし、会社の同僚たちと麻雀やポーカー、競馬などの博打を通してしのぎを削って遊びに興じることでもあった。

わたしは芸能雑誌の編集者をやっている最中(13年間のあいだ)に、恐らく、1500〜2000回の取材をしたのではないかと思う。とにかく週刊平凡時代の一番張り切って働いていたころには、1日に4人くらいインタビューしていたのである。そういう取材をくり返しながら、次第に判断能力が高くなって、ジャーナリストとして、また人間としても、本当に知らなければいけない、大切なこととはなんなのか、そのことがだんだんにわかっていったのではないかと思っている。

そういう日々のなかで、じつは、[ああ、俺ってこういう仕事をしているんだな]とジャーナリズムの本質を自覚し、そういう場所で仕事していることを本当に幸運だと考えることの出来た経験がある。

いろいろな報道の現場で、いろいろな勉強をさせてもらったが、その取材はいまでも自分の記憶のなかでは、断然に衝撃的な体験として存在しているのである。それは市川房枝さんが亡くなられた時のことだ。市川房枝さんというのは、戦前から戦後にかけて女性の社会的地位向上のために生涯をかけて闘いつづけた女性運動家だった。

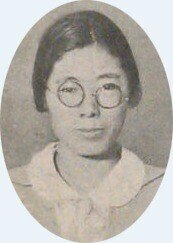

ウィキペディアで若き日の市川房枝さんの写真を見つけた。

彼女は亡くなられたときに87歳だったが、女性たちのあいだで広汎な人気を持つ、みんなから尊敬される参議院議員だった。

1981年、まだ1月だったと思うが、正月明けにこの人が緊急入院したという情報が入った。広尾の日赤病院だという。こういう誰かが死んだりした取材だったらシオザワにやらせるに限るという話で、副編のEさんに指示されて、わたしが市川房枝さんの記事を作ることになった。それで、市川さんが入院している日赤病院に行くと、もう、玄関口から取材記者が押しかけていて、大変な騒ぎになっていた。

病院は混雑を収めるために記者会見室のようなモノを作って、取材記者、カメラマン、テレビのレポーターたち、テレビカメラのクルーをそこに集めて、混乱が病院全体に広がらないようにした。そして定期的に記者会見が行われて、担当医が市川さんの病状、容体を説明した。市川さんは最初、病院に担ぎ込まれたとき、すでに危篤状態で、そのまま亡くなられてもおかしくない、絶体絶命的な状態だったのである。そういうこともあって最初のうちの記者会見は、なんとなく陰鬱なものだった。ところが、入院して、そのあとの手当がよかったのか、しばらくすると容態を持ち直して、危篤状態を脱した、というのである。

わたしは彼女の生き方を尊敬していて、よかった、死ななくてすんだと思った。編集部に戻って、上司のEさんに様子を聞かれて「よかったですよ、危篤状態から抜け出しました」と報告すると、彼は、「そうか、それだったら今週は記事にしなくていいよ」といったのである。わたしはE氏の指示を受けるつもりでいたのだが、まさか、死ななかったら記事にしないと考えているとは思わなかった。しかし、冷静というか、冷酷に考えると、死ぬと思われていた人が死なずに生き延びても、異変はなく報道的な価値はないのである。たぶんその判断は、週刊誌が読者が喜ぶ人の不幸を取り上げるメディアであるというところから考えれば、正しい判断だったと思う。危機一髪の事故で死なずにすんだのであれば、話は別だが、そういうことではなかった。死なずにいるのは昨日と変わらない、当たり前のことで、市川さんはこのとき、87歳で、そういう人が危篤状態から脱したという話では大きな記事にはならないのである。このことでわたしはちょっとショックを受けた。死ななくてすんだことは自分でもうれしかったし、社会のためにもよかったと思ったのだが、それは異常な出来事を追いかけつづける雑誌にとっては報道する意味のない普通のことだった。報道はそういう残酷さを持っているのである。なにかがなければ記事としての価値が成立しないのだ。わたしは忸怩たるものを抱えて、その週を、書くべき原稿がないまま過ごした。

そしてである。翌週に入り、数日すると、また容態が変化して、危篤状態になり、彼女はそのまま亡くなった.記録には心筋梗塞とある。たぶん,心臓麻痺を起こしたとき、もう死が確定していたのを、新造マッサージなどをして延命させていたのが、限界に達して心臓停止したのだろう。細かな病状も発表になったと思うが、覚えていない。

市川さんと個人的に面識があったわけではないが、亡くなられたとき、わたしにはけっこう、大きな喪失感があり、もっと元気で長生きしていてくれたらよかったのにと思って、悲しかった。ところが編集部に戻ると、くだんのE氏が「シオ、6ページいけるぞ」とうれしそうにいったのである。毎週、特集のトップの強いニュースの有無に悩まされていた彼にしてみれば、市川房枝さんの死のニュースは大きな話題で、腕前のふるいどころだった。市川さんに死んでもらいたくはないが、彼女が死ななければオレの仕事は形にならない。わたしは自分がそういう残酷なところに身を置いて仕事をしていたのだということを、あらためて思い知らされた。けっきょく、わたしはこの原稿を自分では書かず、アンカーのライターに仕上げをまかせている。心情の捻れたところで、いい原稿を書くためのエネルギーがなかった。

このことはわたしに、このあと、いろいろなことを考えさせてくれた。よくよく考えると、人間の死は宿命的なものであり、死を悲劇と受け止めて死者の生きざまを描く、考えてみると原稿を書く人間にとって、このくらい重要な仕事というのはないのである。

一般論を書くのだが、人間の死というのは一人の個人の世界で自分のまわりの誰かが亡くなることは重大な損失だが、地球的な世界で起こる死はありふれた、どこにでもあるベタなものに過ぎない。残酷なことだが、これが真実である。わたしたちは世界中で起こりつづけている死を自分の世界の死として受け止めることなど、とても出来ない。わたしが市川房枝さんが亡くなられたことであらためて思い知ったのはそういうようなことだった。

わたしは、市川房枝さんの死に心情的に押し流されるように浸っていて、そういう、お前がその原稿を書いてやらなくて、誰が書くんだというような、死者に対する精いっぱいの礼儀のようなものを忘れていたのである。この経験をしてから、わたしははっきり変わって、ただ週刊誌の記事としての体裁を取り繕いながら書くというところから歩をすすめて、自分の思いをきちんと書いた原稿書きを目指すというところに変わっていった。これが、週刊平凡から平凡パンチに異動する1年ほど前のことである。そして、ほとんど自分で原稿書きをすることがなくなっていった。それは、わたしが原稿書きをすると、ライターが誰かひとり、その週、原稿料をもらいそこなうということにも気が付いたからだった。

社員編集者は原稿を書いても書かなくてもいいのである。また、ほとんどの社員はデータは集められるが、文章は書けない。そのためのライターたちが集められていて、その人たちは出来高仕事だったのだ。そういうことも考え始めた。

市川房枝さんの死は、わたしが雑誌の編集者として、転換的な自覚を持ちはじめるきっかけになった経験だった。ここまで来て、わたしはやっと[それはそれ、これはこれ]の本当の意味がわかったと思った。そもそもジャーナリズムというのは個々人の人間の平和な日常生活には必要ないクセに、社会全体が動いていくためには不可欠なものなのである。この矛盾がジャーナリストの目の前に[それとこれ]という形をとって出現するのである。

この1981年から、わたしがマガジンハウスの社員でありつづけながら「平凡パンチの時代」という表題のノンフィクション作品を書くまでまだ15年あまりある。その間、木滑良久と石川次郎によってPUNCH、TARZAN、GULLIVERなど、横文字雑誌の編集者としての薫陶を大いに受け、最後は石川次郎のあとを継いで編集長も経験するのだが大きな区切りとしてあの時代のことを考えると、わたしに関していえば1980年代の初めに市川房枝さんの死を取材した経験からいろんなことを学習し、そこからたぶんなにが起こっても自分の判断の基準でものを考え、行動できる編集者=作家になっていったのだと思う。

このあと、またしばらくの時間が経過するのだが、マガジンハウスのエース編集者だった木滑良久から「シオザワ、いっしょに仕事しようか」と声をかけられるのは1983年の5月のことである。キナさんはわたしに「お前の話は聞いているよ、よく芸能記者を13年間もやっていて、ダメにならなかったな」といった。

わたしがやった週刊平凡での最後の仕事を調べると、中森明菜、松本伊代、早見優、小泉今日子ら、前年からこの年にかけていっせいにデビューしたニューウェーブの女の子アイドルたちの特集と「マネジャー日記」という連載記事だった。これは芸映からデビューしたばかりの新人だったが、河井奈保子とマネジャーから話を聞いて原稿を書いている。芸能界でも新しい時代が来ようとしていた。

いまから考えても、芸能雑誌を作りながらジャーナリストとして他の文化ジャンルのことも含めてものごとを判断できるようになるのは非常にむずかしいことだったのだと思う。当時の芸能雑誌に関係した編集者で俺以外にいまも仕事しているのは「ソトコト」をやっている小黒一三くらいだろうか。小黒のことはよく知らない。

市川房枝さんの死に関わる取材を経験したことは、おれが長い間抱えこんで悩んでいた[それとこれ]の問題を解決する糸口を与えてくれた大事件だったと思う。 この話、ここまで。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?