コロナショックで いつか来るホテルの未来が加速した件

るうふのリブランディング をリリースしてから、9日経ちました。

もう3ヶ月くらい経ったんじゃないかと思うくらい怒涛の日々を過ごしていました。多くの方々からリアクションや応援のコメントを頂き、本当にありがとうございます。

今回の会社のリブランディング とともに古民家宿るうふのリブランディング も実施。2019年10月から1年ほぼかかった、るうふのコンセプトの変更は、どんな想いで行ったのかツラツラ書き連ねて行きたいと思う。

新卒で入った激動の農業ベンチャーを3年半で辞め、

地元の広島に戻り父の会社を継承しようとしたが1年で断念。

失意の時に、代表の「地元の限界集落を元気にしたい」

という思いに乗っかり、1年の試行錯誤の中見つけたのが古民家1棟貸しの宿。

総勢300名のボランティアにお手伝いいただき、

半分プロ+半分セルフビルドで作り上げた、LOOF澤之家。

早朝ホテルのバイトで修行し、朝から夜まで古民家の改修工事を自分たちで

解体から、屋根の塗装、床張りまで6ヶ月間の時間をかけて作った古民家宿

あの時は、もう絶対、古民家宿なんて作りたくない(屋根の塗装が大変すぎて笑)

と思っていたが、

あれから7年の時が経ち、

気付いたら、現状4棟の古民家宿を運営し、そして、1年後には更に6棟の宿を作ろうとしている。

古民家の可能性に魅了され、そしてこれから更なる希望を抱いて、

古民家宿LOOFは、古民家宿るうふへリブランディング をすることに。

なぜ今するのか、何を伝えたいのか、古民家宿るうふのリブランディング に込めた思いを書き連ねたいと思います。

§2. デザイン空間が氾濫するホテル業界の危機感

参照:https://backpackersjapan.co.jp/nuihostel/

ちょうど僕たちが山梨県芦川町で活動を始めた時、世の中は空前の地域活性化ブーム。コミュニーデザインや、地域おこし協力隊など、日本中の地域で活性化をしようという動きがあった。

そしてその中心にいたのは、ゲストハウスというバックパッカー宿で、

いろんな人たちが交差する宿が日本中にできていた頃。

2012年9月に東京都台東区にゲストハウス Nuiができた時の衝撃は今でも覚えている。とにかく、カッコよくて痺れた。

それから数年、インバウンド需要、東京オリンピックと日本の観光業界は右肩上がりで、そして東京やいろんな地域でホテルの建設ラッシュ。

物凄い勢いでできていた。

当初は、Airbnbをはじめとする現在の民泊のスタイルのホテルが増え、

そこからデザイン性の高いホテルがいろんなところにできるようになった。

最初こそは驚いたものの、その後はおしゃれな空間が氾濫して、ホテル中にデザインが溢れ、いつしか、デザインしていることが当たり前、おしゃれな空間を作るのがホテルの仕事という錯覚を覚えるくらいに溢れていた。

仕事柄、話題というホテルを泊まり歩き、いろんなものを見てくる中で、

完全にデザイン空間に飽きた感覚を覚えた。

人よりもホテルに泊まることが多いので、きっとそう思うのが早かったのだと思うが、その時に、これは絶対、みんな同じように感じるだろーなーと

そして、デザインに対して泊まる人の基準値が上がる。

デザイン空間というハード空間を作るということは、いつしかマスト項目になっていったように思う。

その時に、ホテルは、ハードを提供する機能から、ソフトを提供する機能が主流になると確信を得たのが4年前。

その中でも、古民家という建物のポテンシャルを再確認。

なぜなら、そこの空間は時が立つことでしか作り出すことができない

唯一無二の存在だからだ。

そして、要約昨年の10月から、宿内だけで体験が完結する宿、

ソフトを重視した宿に舵を切り始め、リブランディング を動き始めました。

§3. コロナで加速したホテルのこれからのあるべき姿

コロナで大打撃を受けた観光業

昨年対比95%という衝撃的な数字を皆さんも見たことがあると思う。

今、ホテル業界は本当に厳しい。

るうふも例外ではなく、本当に厳しい4月-7月の3ヶ月間だった。

そこから、Go to travelキャンペーンが始まり、8月は観光業もすこしづつ戻ってきたように思う。

いろいろな記事を見て、前年よりも集客がいいところ、

まだまだ7割程度のところ、全然戻らないところ

いろいろなところがあるが、

しっかりとお客様が戻ってきているホテルの共通点は、

観光地ありきのホテルではなく

ホテル自体が観光地になっているところ

星野リゾートの3/4の施設が例年並みというすごい数字を出していたのが象徴的。

そのホテルならではの体験価値がそこにあること

更に3蜜回避の対策が徹底的にできているところ、

非接触の状態を作り上げている

という条件が揃っているところには、お客様が戻ってきている。

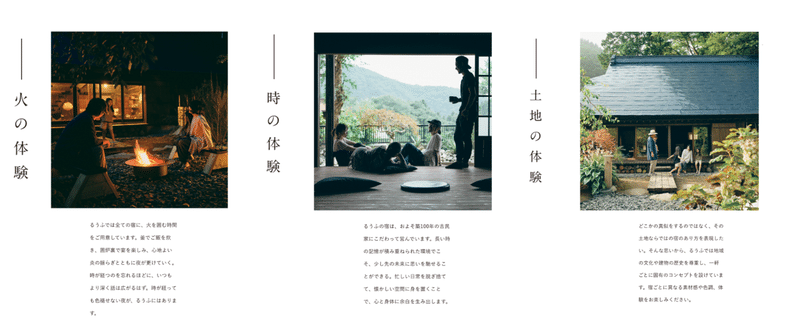

るうふでは、3つの体験を通して、お客様同士の中がさらに深まっていくインナートリップを体感してもらう体験型ホテルを試行錯誤してきた。

それらが、今、時代にマッチしてきているのだなと感じている。

お陰様で、8月は作対比120%の稼働率で、9月もたくさんのお客様にご利用いただいている。

そういったところを見ると、5年後に来るはずだった未来が、今突然きてしまったそんな感覚を覚える。

§4. バーチャルはリアルを超えることはできない

参照:https://plus.tabiiro.jp/articles/view/279239

最近、VR体験などの観光の新しい形がたくさん増え、With コロナ時代の観光はこれだ!という内容が多い。

バーチャルは、旅行の新しい形として、とても凄いし、素晴らしいし、

更なる可能性を広げてくれることに物凄くワクワクする。

ただ、まだまだ、ホテル業においては、 バーチャルはリアルを超えることはできないと思っている。(そう信じたいのかもしれないけれどもw)

その理由は、5感で感じることがまだまだバーチャルではできない。

そして、その中でも臭覚や触覚は物凄い重要な役割を担っているように感じる

ふっと薫る 町の中の美味しそうな匂いや、薪を割った時のあの手の感覚、

そういった何気なく起きる 偶発的な体験が

旅の思い出をよくするめちゃくちゃ大事な役割を担っている

古民家宿るうふは、そのリアルな体験にしっかりと趣を置き、

そこにアプリケーションなどの新しいツールを使うことで、さらに、豊かな体験ができる宿にしていきたいと思う。

§5. 顔のあるチェーンを目指して

今まで海外を旅していく中で、思い出に溢れている国は

町に顔があり、独自の文化に溢れている場所が多かった

自然と、町の人々も幸せそうに感じた。

インドやイスラム圏は最もいい例だと思う。

それは、とてもお洒落な街並みが続いているとか、

すごく立派な寺院があるとか、そういうことではなく、

その土地に根付いた、その土地らしい生活文化が根空いている場所

そして、日本の地域には、まだまだまだまだ

その土地らしい生活文化財がある。

そしてその象徴が古民家だと思っている。

当時の大工さん一人一人が手作業で木を加工して作った家に、

大家さんの暮らしの歴史が加わり、味わいが深くなる。

るうふは、そういった小さな歴史を大事にしていきたい。

何気ない、地域に眠る生活の歴史の中で育まれていった生活文化財を活かし

た空間を、日本中に広げ、顔のあるチェーンを目指していきたいと思う

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?