エッセイ「線路の石のはなし」

大宮にある鉄道博物館に行く機会があり、見学して回った時のことである。館内には主役である鉄道車両をメインに、その他多くの鉄道関連の展示物がある。また、展示以外にも鉄道のしくみを子供たちにも解りやすく紹介した学習用の施設があり、当時会社の研修所で勤めていた私にも非常に勉強になることが多かった。

車輪をレール上に載せることで重量物でも軽く動かせる原理を、実際にロープで引っ張り体験出来る施設や蒸気機関車が動くしくみを説明した模型が印象的であった。

また、その場に地味ではあるが興味を惹かれた施設を目にした。石が詰められた透明な二つの箱である。それぞれの箱の中には五センチほどの大きさの「角の丸い石」と「角の尖った石」がいっぱいに詰まっている。箱の真ん中付近には、鉄の棒がそれぞれ石の中に差し込んであり、説明書きには「この棒を回してみてください」と書いてある。

いい歳をした大人であったが、子どもたちが並ぶ列にずうずうしく混じって順番を待った。

まずは丸い石の箱から。鉄の棒は丸い石を避けるようにジャラジャラと音を立てながらグルグルと自由に円を描く。石そのものは重量がありそうな感じだが、ほとんど抵抗もなく軽く動かせたのが意外であった。

では次に尖った石の入った箱は、……う、動かない。こっちの鉄の棒は真逆で思った以上にガチッと固定されて、どんなに力を入れても全く動かすことができない。同じ石であるのに、その形状によりこんなに違いがあるのかと、頭でなく身体で理解できた体験であった。

尖った石の正体は……、線路にまかれているバラストと呼ばれている砂利である。

鉄道会社に勤めてもうすぐ三十年。高架駅の新設、保守区での線路の維持管理など施設関係の現場で働いてきた。入社当時、友人と話すと「どこの駅で働いているの?」とか「いつか列車の運転士になるの?」と良く言われた。どうも一般の人には鉄道会社に線路に関わる仕事があるということがイメージ出来ないらしい。確かに線路の点検は昼間に列車を避けながら行ったり、大型機械による大規模な補修作業は夜間の深夜帯で行っている。世間の人の目に留まることは少ないため、線路に関わる仕事のことを知らなくても不思議ではない。

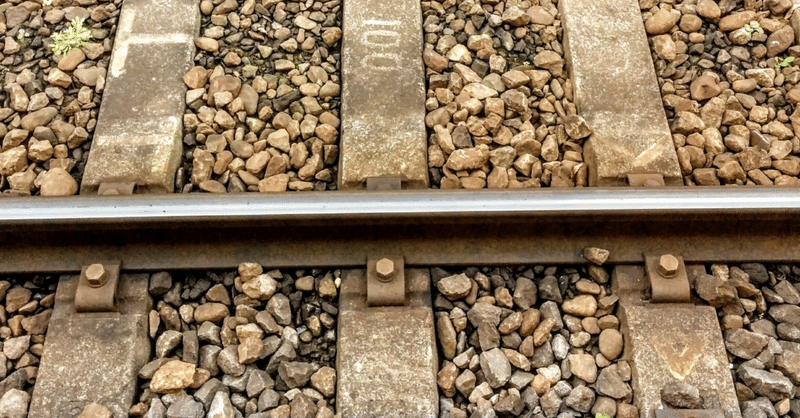

保線作業のことはともかく、せっかくなので線路のことを少しだけでも知ってもらいたいと思う。一般の人に線路の構造のことを尋ねると、「レール」という名前は知っているが、それ以外のもの、つまりレールを支える「枕木(まくらぎ)」そして枕木の下に敷かれている「バラスト(道床)」という名前を知っている人は多くない。専門的には、この三つで構成されるものを軌道と呼ぶ。

軌道のバラストにはとても重要な役割がある。それは重い列車の荷重を路盤(地面のこと)に分散させて伝えることである。列車の荷重は、車輪からレール、枕木、そしてバラストへと順に伝わっていく。バラストには一定の厚みがあるので、下方へ力が伝わっていく過程で均等に分散されて、最後は路盤全体が列車の荷重を支える。

この荷重分散の作用が無ければ、軌道は列車が何本も走るにつれて柔らかい場所から沈みこんでレールには不陸が発生し、列車は走れなくなってしまう。

軌道に使われる様々な材料は技術の進歩に伴い少しずつ進化しているが、これら三つの材料で構成されていることは変わっていない。

鉄道の歴史において、重い物体を運ぶために考えられた構造であるが、このシンプルな構造が長きに亘り変わらないのは、それだけ理に適っているからなのであろう。

なお、バラストには砕石を用いて、枕木が列車が走る影響で移動するのを防いでいるが、実際に角が無い石では固定することが出来ないことが、展示物のおかげで改めて理解できた。

軌道の保守作業についても簡単に説明する。列車が休むこともなく何本も線路を走れば枕木の下面に敷かれたバラストは荷重により少しずつ割れて小さくなっていく。バラストは小さくなると元々ある隙間入り込むことで嵩が減り、枕木は下方に沈みレールには不陸が生じる。どうやってまっすぐなレールに戻すかについては、次のような手順で行われる。

①まず、(下がった)レールをジャッキなどで所定の高さまで引っ張り上げ固定する。

②レールとともに吊り上げられた枕木の下部に生じる隙間に、周辺にあるバラストを振動器具等を使い詰めこむ。

③固定していたジャッキを解放して外す。

この時、枕木下部には新たにバラストが充填されているのでレールは下がらないことになる。この一連の作業を線路が敷かれてからずっと定期的に繰り返し行っているのである。

軌道の補修作業は、昔は人力で、現在は大型の作業車も併用して行われている。最近はレールの下にコンクリートを用いた保守作業を軽減できる省力化軌道も開発されているが、ほとんどはバラストを用いた軌道である。

確かにこの軌道は変状しやすい点は省力化軌道に比べて劣るが、逆に変状をした場合には補修がしやすいという点では優っているのである。騒音も小さくできる利点がある。

鉄道の先人が工事用の機械さえ満足にない時代に、それこそ人力で造ってきた線路を後継者である我々は懸命に維持している。ここでの線路という用語は広い意味があり、軌道だけでなく橋りょう、トンネルなどの土木設備、電柱や架線などの電気設備も含める。これらの設備も軌道同様に定期的な点検、修繕作業が必要であり、各系統の関係者が日々の保守作業を行っている。

これほど保守管理をしている線路であっても、最近は頻発する豪雨や予期せぬ地震のために大きな災害が全国的に発生し、線路の存続が危惧されることが多くなりとても残念だ。

心情的に線路を保守する仕事をたとえて言うと、手のかかる子供を育てている感じだ。日々の健康チェック、つまりは線路の点検。ケガや病気、言うなら線路の故障。子供と同じように接する必要がある。初期症状に気づかなかったり、放置したりすれば悪化して大ごとになったりもする。列車であれば脱線事故だ。大きな災害で線路が崩れれば、子どもが入院して看病するのと同様に、寝ずの復旧作業に追われることになる。公共機関である鉄道の仕事をする者の宿命であるが、関係者の誰もが列車を安全かつ定時で走らせようと現場で働いている。

これだけ長い歴史において必死に維持してきた線路が廃線されることにでもなれば、我が子を失うように感じる人もいるかもしれない。

さらに今、新型コロナウィルスの影響で鉄道の利用者は減り、鉄道会社の存続さえ危ぶまれる時代となってしまった。エコな鉄道が無くなれば、自動車利用がさらに増えて地球の異常気象が激しくなるとも考えられる。みんなが鉄道を含めて交通体系の未来像を描かないといけない時だと強く思う。

*

研修所に戻ってから、博物館で見たバラストの展示物を見よう見まねで作ってみた。最近の若い人は真面目でおとなしい印象が強いが、まるで実験みたいに感じてくれたようで、喜んで棒を回してくれた。

バラストの講義を何回か繰り返すうちに思いついたメッセージがある。今は講師はやっていないが、先の見えない時代になった今、改めてひとりの先輩として若い人たちに贈らせてもらいたい。

「若い時には、たくさん挑戦をしてもらいたい。失敗をしても構いませんし、失敗することは怖いことではありません。それよりも怖いのは、失敗を恐れて挑戦しなくなることです。

あなたたたちが何かを変えようとすると、反対する人が出てくるかもしれない。でも自分を信じて最後まで意志を貫いてもらいたい。若い時は少し尖っているくらいでちょうど良いです。心配はいりません。誰でも歳を重ねれば世間に揉まれていくうちに丸くなりますから。でも、最初から丸くはならないようにして欲しい。みんなに教えたように丸くなったバラストは役に立たないのです。若い人の奮闘活躍に期待します」

今や人生八十年いや百年と言われる。当然、私自身もまだまだ尖ったバラストでいたいと思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?