僕のファミリーヒストリー vol.4:祖父・源六郎 - 新開地編

ファミリーヒストリーを巡る旅はまだまだ続く。第4弾。

祖父・源六郎、浅草から神戸・新開地へ。

慶應元年(1865)生まれの曽祖父・宮松が家督を継がず、岐阜県・美濃の上古井(かみこび)村を飛び出して、花のお江戸は浅草にやってきたのが明治22年(1889)。宮松、24歳のこと。

浅草ではすでに浅草公園が拡張整備され、興行街のいわゆる「六区」ができ、日本のエンターテインメントの中心となっていた。

明治20年(1887)には六区初の劇場「常盤座」で道化踊が上演され、玉乗り、浅草オペラ、安来節などが注目を浴び、明治36年(1903)には日本初の映画専門館「電気館」もオープンした。同時期には、高さ約52メートルで当時日本一の高さを誇った「凌雲閣」もオープンし、浅草は芸能の殿堂、一大拠点として隆盛を極めていた。

宮松が上京した24歳、明治22年(1889)とはそういう時代だ。

そういう時代に、宮松は上京し、妻・たけを娶り、僕の祖父にあたる長男・源六郎をもうけている。明治23年(1890)、宮松が25歳のこと。

働き盛りの25歳で上京し、煌びやかな世界に身を投じ、妻を娶り、男子も生まれ、彼の人生の絶頂期はこの頃だったのではないだろうか? 美濃の村での生活に比べたら、毎日が絵空事のように輝いていたように思う。

しかし、その煌びやかな毎日も、長くは続かない。

浅草で暮らして17年が経ったのち、明治40年(1907)に宮松は亡くなっている。享年43歳。

宮松にかぎらず、僕の父である秀行まで、座馬家は早死かつ子が少ない家系だったことが特徴だ。5代前まで遡っても、僕の父を含む全員が40代〜50代で亡くなっているし、子どもを2人以上もうけた家族はいない。どの時代であれ、ずっと核家族。

岐阜、浅草、新開地、ハルピン、京城、西宮、大阪と本籍地どころか国まで代々で転々とし、結婚・離婚・改名とせわしなくいろいろあるのだが、登場人物自体は少ない家系なのだ。

ここからは、祖父・源六郎を追う。

前述の通り、祖父・源六郎は、明治23年(1890)に浅草で生まれた。

僕の父が、うちの家系は東京と言っていたのは、源六郎が浅草に生まれたことに由来すると思う。

明治26年(1893)、次男・清が出生。源六郎には弟がいたことになるが、この人物については、詳細は分からない。直系ではないので、僕は彼の戸籍を取得することもできない。宮松の戸籍から読み取れることは、清はわずか20歳で亡くなっているということくらいだ。やはり短命の家系なのだ、座馬家は。

明治40年(1907)、源六郎が17歳のときに、実父である宮松が亡くなる。

大正元年(1912)、19歳で家督を継ぐ。

そして、その10年後の大正10年(1922)、本籍地を浅草から神戸・新開地に移している。源六郎29歳のとき。

神戸市兵庫区塚本通3丁目10番地。

新しい本籍地は、新開地から10分ほど歩いた場所だろうか。

源六郎は青春時代を浅草で過ごし、家督を継ぎ独り立ちした最初の時代を、神戸・新開地で生きた。

明治23年2月5日出生 明治40年8月18日 父・宮松死亡により、戸主となる

大正元年11月7日 家督相続届出、受附

大正10年3月19日 浅草区向柳原町1丁目20番地より転籍

大正10年3月26日 笹本やすと婚姻届出、受附

神戸・新開地がこれまで登場したことはなく、ここで唐突に登場する。何があったのだろう?

当時、浅草は右肩上がりの隆盛を辿る一方だった。

1900年の人口が15.6万人だったのが、1920年には25.6万人に増加している。浅草寺周辺の仲見世は平日でも多くの人が集まり、聖と俗が混ざり合った不思議な空間ができあがっていたはずだ。

時代背景からは、祖父・源六郎が浅草を離れる理由が見当たらない。個人的な事情があったのだろうか。

浅草を離れざるを得なかったのか、新開地に何かを求めたのか。それは分からないのだけど、その後、京城(ソウル)、満州と転々とする彼の足跡を見ると、ひとつの場所に根を張るのではなく、よりよい場所、活路、理想郷を探して、新天地を求め続けたように思う。

家族を持ちながらの転戦は想像以上に大変だと思うのだけど、その苦労をも上回る野心のようなものが、祖父・源六郎の胸の裡にはあったのではなかろうか。

そう思うと、そのDNAは僕の血にしっかりと受け継がれていて、僕の20代は、それこそ旅から旅へのバックパッカー人生だった。まだ見ぬ土地、まだ見ぬ女、まだ見ぬ人を求めて、遥々と地平線のはるか向こうに視線を向けていた。

ただ、不思議なタイミングだったとは思う。

大正10年(1922)、源六郎が本籍を神戸・新開地に移した18日後の4月6日に、浅草では6,500人が罹災する大火事が発生しているのだ。俳優・中村富右衛門宅の家政婦が朝食準備中に外出し、失火。鎮火に6時間かかったという大火事が発生し、竣工したばかりの富士尋常小学校の新校舎が全焼している。

さらに、大正12年(1923)は、ご存じ、関東大震災。

戸籍から読み取るに、源六郎はいずれも難を逃れていることになる。

これはやはり、強運の持ち主だったと言えるのではないだろうか。

なにはともあれ、大正10年(1922)3月、29歳となった源六郎は新開地に向かい、同時にやすと婚姻届を出している。

神戸・新開地に転居すると同時に、家庭を構えたわけだ。

当時の新開地を俯瞰してみよう。

神戸・新開地は、明治38年(1905)、旧湊川を埋め立てた跡地に自然発生的に生まれた。

明治30年代に川崎重工業の工場ができ、その労働者の娯楽の場として、映画館や飲食店ができたと言われている。

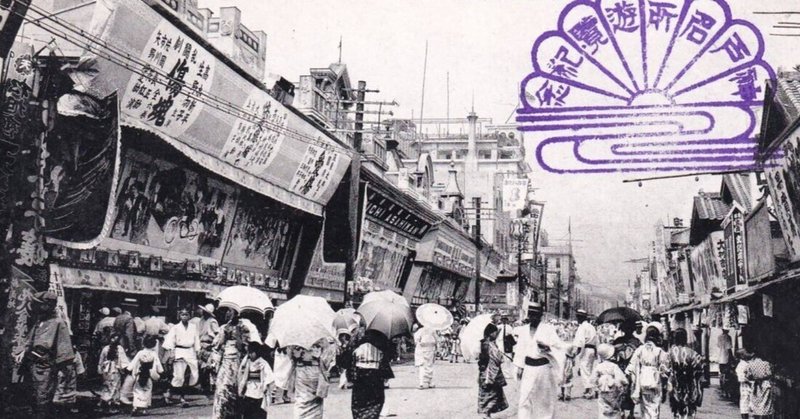

またたく間に芝居小屋や活動写真小屋が立ち並び、一大歓楽街となった。その繁栄ぶりは、「東の浅草、西の新開地」と謳われ、全国有数の娯楽のメッカとなった。

大正2年(1913)には、新開地を象徴する娯楽のメッカ「聚楽館」が竣工している。

大正6年(1917)には、神戸の松竹で唯一となる松竹劇場が湊川公園の南にオープンする。

大正13年(1924)、神戸タワー(新開地タワー)も誕生した。

このように、今でこそ神戸最大の繁華街は三宮だが、大正時代までは新開地こそが神戸最大の繁華街だった。劇場や映画館などの数多くの娯楽施設が立ち並び、新開地は神戸文化、上方文化の最先端をゆく繁華街としての地位を確立していく。「東の浅草、西の新開地」と謳われた所以だ。

映画評論家の淀川長治はこの新開地で生まれ育ち、子どもの頃からここの映画館で多くの映画を見たそうだ。チャップリンもこのまちを訪れている。

浅草が後背地に吉原遊郭を抱えていたのと同じく、新開地にもすぐ脇に福原遊郭があり、それらとの関係も往時の賑わいには無関係ではなかろう。

大正10年(1922)当時の新開地は、市電「新開地聚楽館前」で乗降する客だけで1日4万人、また新開地の劇場に入る客だけでも年間400万人、川崎重工業の職工だけでも1万6千人が行き来したという。

現在の新開地は往時とはまた違った姿を見せているが、今回はそこを抜けて、祖父・源六郎が本籍地を置いた「神戸市兵庫区塚本通3丁目10番地」へ行ってみた。

阪神電車「新開地」駅で降り、駅前の商店街を外れた西の住宅街が、本籍の指しているエリアだ(現在における正確な住所は、法務局に聞かないと分からないが、きっとピンポイントでは分からないだろう)。

現在の新開地といえば、アートビレッジセンターがあり、天満天神繁昌亭に続く、上方落語の定席「喜楽館」があるところだ。

本籍地のあった塚本通3丁目は、新開地の商店街から徒歩で15分ほどの距離だ。

商店街から少し外れた塚本通は静かな住宅街で、人がほとんど歩いていない。

日曜日ということもあってか、点在している飲食店も開いていない。

真言宗の「清林寺」、同じく真言宗の「極楽寺」がある。

日本イエスキリスト教団の物件(教会と児童館)があり、天理教の分教会があり、狭いエリアの中に、いろんな宗教の施設がひしめいている、ちょっと不思議なエリアだ。

隣のエリアには、中学校があり、児童公園がある。

マンションは少ししかなく、一戸建てが多い。隣のエリアにあるミワボシはディスプレイの会社だ。

歓楽街から徒歩圏内の住宅地といったところで、静かだけど便利。住みやすそうな場所だ。

新開地を含むここらは阪神・淡路大震災で壊滅しており、現在の新開地にも塚本通にも、かつての面影はない。

したがって、現在の本籍地には、こういう場所なのかという以上の感想はないが、往時の新開地を調べるにつけ、祖父・源六郎は、賑やかな場所、喧騒が好きな人物なのだろうなということは分かった。

何をしていたのかは分からない。

遊郭経営ってことはないだろうが、芝居や映画業界に籍を置いていたのかもしれないし、飲食店をやっていたのかもしれないし、関東大震災を境に勃興した女給のサービスを売りにしたカフェー経営に従事していたのかもしれない。いずれにしても、歓楽街で職を得ていただろう。

この後、祖父・源六郎一家は神戸から航路で京城(ソウル)へ雄飛し、ハルピンの地を踏む。

満鉄に関係していたとしたら映画関係にいたのかもしれないと、推測に推測を重ねることもできるが、そのあたりのことは杳として分からない。

源六郎の足跡はこの後、大陸へと続く。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?